Linee Difensive Tardoantiche/ Altomedievali in Aree Collinari Piemontesi: Spunti Di Indagine

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Incontro Ponzano

Proseguono gli incontri nei Comuni compresi nel Sin (Sito di Interesse nazionale) di Casale Monferrato in occasione del nuovo bando per la richiesta di contributi alla rimozione di manufatti contenenti amianto. Un’iniziativa che l’amministrazione di Casale ha preso perché tutti i cittadini siano informati e consapevoli di questa opportunità. Giovedì 1° ottobre il vice sindaco con delega all’ambiente Cristina Fava, accompagnata da funzionari dell’ufficio tutela e ambiente del Comune, sarà a Ponzano : l’appuntamento è per le 21,00 nella sala consigliare del Comune. Sarà l’occasione per avere informazioni su tempi, metodi, requisiti e obiettivi del bando, e risolvere ogni dubbio sulle modalità del bando, che prevede contributi di 30 euro per ogni metro quadrato si superficie bonificata, con un limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. La serata sarà di informazione anche sul tema dell'impatto ambientale dell'amianto e misure attuative per la riduzione dei rischi, grazie alla partecipazione del Dottor Massimo D'Angelo, Direttore del Centro Sanitario Amianto. Alla serata sono invitati anche gli abitanti di Castelletto Merli ,Cerrina, Gabiano, Moncestino, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,Serralunga di Crea, Villamiroglio, Alfiano Natta, Cereseto, Mombello Monferrato, Murisengo, Villadeati e Moncalvo. La procedura per avviare la richiesta di bonifica è semplice: le domande, corredate dalla documentazione fotografica delle coperture e dei feltri, dovranno essere presentate entro il 20 ottobre al Comune di Casale, via Mameli 10, Sportello unico amianto, (cortile centrale, primo piano). Il bando e la modulistica potranno essere richiesti allo stesso sportello, o all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), in via Mameli 21, oppure scaricati dal sito del Comune (www.comune.casale-monferrato.al.it). -

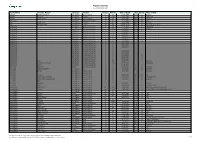

Anno Mese Giorno Specie Maschi Femmine Totale

COMUNE ANNO MESE GIORNO SPECIE MASCHI FEMMINE TOTALE Località esatta rilascio di rilascio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Altavilla Monferrato Franchini 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Alfiano Natta Borghi 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Balzola Santa Clotilde 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Borgo San Martino Fornace 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camagna Monferrato San Giorgio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camino Rocca delle Donne 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camino Castel San pietro 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Castelletto Merli Cosso 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cella Monte Varocara 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Popolo 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Rolasco 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione S. Germano 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Terranova 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Roncaglia 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione S. Maaria del Tempio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Oltreponte 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cerrina Monferrato Blengi 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cerrina Monferrato Montalero 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Coniolo Ornea 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Conzano Pracino 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassinello MonferratoColombara 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassineto Po Valmacchina 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassineto Po str. -

Sub Ambito 01 – Alessandrino Istat Comune 6003

SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO ISTAT COMUNE 6003 ALESSANDRIA 6007 ALTAVILLA MONFERRATO 6013 BASSIGNANA 6015 BERGAMASCO 6019 BORGORATTO ALESSANDRINO 6021 BOSCO MARENGO 6031 CARENTINO 6037 CASAL CERMELLI 6051 CASTELLETTO MONFERRATO 6052 CASTELNUOVO BORMIDA 6054 CASTELSPINA 6061 CONZANO 6068 FELIZZANO 6071 FRASCARO 6075 FRUGAROLO 6076 FUBINE 6078 GAMALERO 6193 LU E CUCCARO MONFERRATO 6091 MASIO 6105 MONTECASTELLO 6122 OVIGLIO 6128 PECETTO DI VALENZA 6129 PIETRA MARAZZI 6141 QUARGNENTO 6142 QUATTORDIO 6145 RIVARONE 6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 6161 SEZZADIO 6163 SOLERO 6177 VALENZA SUB AMBITO 02 – CASALESE ISTAT COMUNE 6004 ALFIANO NATTA 6011 BALZOLA 6020 BORGO SAN MARTINO 6023 BOZZOLE 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 6039 CASALE MONFERRATO 6050 CASTELLETTO MERLI 6056 CELLA MONTE 6057 CERESETO 6059 CERRINA MONFERRATO ISTAT COMUNE 6060 CONIOLO 6072 FRASSINELLO MONFERRATO 6073 FRASSINETO PO 6077 GABIANO 6082 GIAROLE 6094 MIRABELLO MONFERRATO 6097 MOMBELLO MONFERRATO 5069 MONCALVO 6099 MONCESTINO 6109 MORANO SUL PO 6113 MURISENGO 6115 OCCIMIANO 6116 ODALENGO GRANDE 6117 ODALENGO PICCOLO 6118 OLIVOLA 6120 OTTIGLIO 6123 OZZANO MONFERRATO 6131 POMARO MONFERRATO 6133 PONTESTURA 6135 PONZANO MONFERRATO 6149 ROSIGNANO MONFERRATO 6150 SALA MONFERRATO 6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 6159 SERRALUNGA DI CREA 6164 SOLONGHELLO 6171 TERRUGGIA 6173 TICINETO 6175 TREVILLE 6178 VALMACCA 6179 VIGNALE MONFERRATO 6182 VILLADEATI 6184 VILLAMIROGLIO 6185 VILLANOVA MONFERRATO SUB AMBITO 03 – NOVESE TORTONESE ACQUESE E OVADESE ISTAT COMUNE 6001 ACQUI TERME 6002 ALBERA LIGURE 6005 -

Mtdna Analysis of Early-Medieval Human Remains from the Cemetery in Grodowice (Pl)

291 MtDNA ANALYSIS OF EARLY-MEDIEVAL HUMAN REMAINS FROM THE CEMETERY IN GRODOWICE (PL) Przegląd Archeologiczny Vol. 67, 2019, pp. 291-306 PL ISSN 0079-7138 DOI: 10.23858/PA67.2019.011 ANNA KUbICA-Grygiel, VERONIKA CSáKY, bALázS GUSzTáV MENDE MtDNA ANALYSIS OF EARLY-MEDIEVAL HUMAN REMAINS FROM THE CEMETERY IN GRODOWICE (PL) The genetic composition of the medieval populations of Central Europe, Poland in particular, has been poorly in- vestigated to date. Although a few DNA datasets from Poland have been published recently, no large-scale ancient DNA study on medieval populations has hitherto been reported. This paper reports the study of mitochondrial DNA (mtDNA) and presents the first population-level human DNA study from Lesser Poland by establishing mitochondrial DNA pro- files for 13 samples from the Grodowice cemetery dated to the Medieval Period (11th to mid-13th century). The medieval sequences encompass almost the entire range of Western Eurasian macro-haplogroups: H, J, U. Interestingly, there is one sample which belongs to the Asian haplogroup G. aDNA sequences were compared with a dataset of 35,203 present-day sequences of the HVR I region of mtDNA including European, Near Eastern, and Asian populations, as well as 775 ancient sequences. Analyses of population genetics were performed, including genetic distances (FST), multidimensional scaling (MDS), principal component analysis (PCA) and shared haplotype analysis (SHA). The shared haplotype analysis (SHA) showed that the medieval population from Grodowice shares the majority of haplotypes with the medieval populations from the contact-zones of today’s Slovakia and Croatia (53.85%) as well as with Hungarian conquerors (46.15%). -

Carta in Formato

VerolengoVerolengo PAVIAPAVIA 11 -- LOMELLINALOMELLINA OVESTOVEST LaLaLa CassaCassaCassa CaselleCaselle TorineseTorinese VolpianoVolpiano ChivassoChivasso FontanettoFontanettoFontanetto PoPoPo PAVIAPAVIA 11 -- LOMELLINALOMELLINA OVESTOVEST LaLaLa CassaCassaCassa RobassomeroRobassomero CaselleCaselle TorineseTorinese BrandizzoBrandizzo ChivassoChivasso CrescentinoCrescentino TrinoTrinoTrino BalzolaBalzola MottaMotta de'de' ContiConti BrandizzoBrandizzo MonteuMonteu dada PoPo BalzolaBalzola CandiaCandia LomellinaLomellina LeinìLeinìLeinì MonteuMonteu dada PoPo CandiaCandia LomellinaLomellina ZemeZemeZeme LeinìLeinìLeinì VerruaVerrua SavoiaSavoia CaminoCamino CastagnetoCastagneto PoPo ValleValle LomellinaLomellina OttobianoOttobiano TORINOTORINO 2-2- IMPIANTOIMPIANTO DIDI TORINOTORINO LaurianoLaurianoLauriano BrusascoBrusasco GabianoGabiano ValleValle LomellinaLomellina SettimoSettimoSettimo TorineseTorineseTorinese LaurianoLaurianoLauriano MoncestinoMoncestino GabianoGabiano ConioloConiolo SemianaSemianaSemiana SanSanSan GillioGillioGillio BorgaroBorgaro TorineseTorinese SemianaSemianaSemiana ValVal delladella TorreTorre VenariaVenaria RealeReale BorgaroBorgaro TorineseTorinese CasalborgoneCasalborgone VillamiroglioVillamiroglio PontesturaPontestura FrassinetoFrassinetoFrassineto PoPoPo ValVal delladella TorreTorre VillamiroglioVillamiroglio SolonghelloSolonghelloSolonghello BremeBreme GassinoGassino TorineseTorinese RivalbaRivalba MoransengoMoransengo PianezzaPianezza GassinoGassino TorineseTorinese RivalbaRivalba MoransengoMoransengo -

Register of Burials As at 6 December 2019

Register of Burials as at 6 December 2019 Family Name Christian Names Cemetery Division Section Plot No Date of Death Age Gender Place of Birth ABBOTT BEATRICE MARY M New Ingham Roman Catholic 36 56 16/02/1989 75 F ST KILDA ABBOTT CHARLES Old Ingham Anglican 0 1,294 12/05/1939 0 M UNKNOWN ABBOTT HENRY TERRY New Ingham Roman Catholic 36 55 8/04/1997 85 M INGHAM ABDOOLAH Old Ingham Mixed Denomination 0 52 12/11/1903 55 M INDIA ABEL ISABEL JANE New Ingham Anglican 17 921 24/06/2008 84 F INGHAM ABEL ROY OSBOURNE New Ingham Anglican 17 922 20/02/2016 88 M Townsville, Queensland ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 122 17/12/1911 0 F UNKNOWN ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 529 8/04/1925 0 F INGHAM ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 16/05/1916 0 F ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 26/06/1916 0 M ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 10/03/1917 0 F ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 29/04/1917 0 F ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 28/10/1917 0 M ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 19/07/1919 0 M ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 22/07/1919 0 M ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 30/07/1919 0 ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 4/08/1919 0 ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 0 ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 20/12/1922 0 F ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 25/07/1923 0 F ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 20/11/1923 0 M ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 29/01/1924 0 M ABORIGINAL Old Ingham Mixed Denomination 0 0 12/04/1924 0 M ABORIGINAL BABY Old Ingham Mixed Denomination 0 529 8/04/1925 0 F INGHAM ABORIGINAL No Record - Unknown Old Ingham Mixed Denomination 0 166 24/09/1913 0 UNKNOWN ABORIGINAL ROSIE Old Ingham Mixed Denomination 0 0 14/08/1924 0 F ABRAHAM RICHARD Halifax Mixed Denomination 45 11 10/11/1921 56 M ENGLAND ABRAHAM STANLEY EMMETT New Ingham R.S.L. -

COMUNE DI MURISENGO DEL PIEMONTE SUD Piazza Della Vittoria 1 Via Milano N

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA COMUNE DI MURISENGO DEL PIEMONTE SUD Piazza Della Vittoria 1 Via Milano n. 79 15020 Murisengo Al 15121 Alessandria AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO GENERALE DI CONCORSO N° 2/2017 ai sensi della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 e dei Regolamenti attuativi emanati con D.P.G.R. in data 4 ottobre 2011, dal n. 9/R al n. 15/R per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria stessa riservato ai cittadini residenti da almeno quattro anni o che prestano la loro attività lavorativa da almeno quattro anni nei Comuni di: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Bozzole, Borgo San Martino, Camagna, Camino Monferrato, Casale Monferrato , Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Mombello Monferrato, Morano sul Po, Murisengo , Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato. DATA APERTURA BANDO: 15 SETTEMBRE 2017 DATA SCADENZA BANDO: 31 OTTOBRE 2017 Per il ritiro di copia integrale del bando, per informazioni inerenti ai requisiti di partecipazione e per il ritiro del modulo di domanda da presentare entro la scadenza del bando, ci si può rivolgere all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in Alessandria Via Milano 79 – Sportello Utenza e Amministrativa Patrimonio (telefono 0131/3191) o presso il Comune di Murisengo- Ufficio Protocollo – Piazza Della Vittoria 1 – Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ATC al seguente indirizzo: www.atc.alessandria.it ed il sito del Comune di MURISENGO al seguente indirizzo: www.comune.murisengo.al.it/ IL SINDACO (Baroero Giovanni) L’A.T.C. -

Provincia Di Alessandria Aggiornamento Al 26/05/2011

Provincia di Alessandria aggiornamento al 26/05/2011 Ñ# # Balzola Villanova Monferrato $$$ $ $$$$$$ Morano sul Po Camino(! $$ Moncestino (!$$ (! (! Gabiano $$ $ $$ $ Coniolo $ $ $ $ $$ $$ $Villamiroglio Solonghello Pontestura $ $$ $ $ $ # Frassineto Po $ Mombello Monferrato Casale Monferrato $ $ $ # $ $ $$ Ozzano Monferrato $ $ Cerrina Monferrato Odalengo Grande (! San Giorgio Monferrato (!Serralunga di Crea Treville Ticineto Valmacca $ $ $ Treville $ $$ Cereseto! Ñ Borgo San Martino Murisengo Ponzano Monferrato(!$ ( # Villadeati Terruggia $ Castelletto Merli Sala Monferrato Bozzole Rosignano Monferrato Pomaro Monferrato Odalengo Piccolo (! Ñ Cella Monte Occimiano Villadeati $$ (! Giarole Ottiglio (! Alfiano Natta Frassinello$ Monferrato Guazzora Conzano Mirabello Monferrato Isola Sant'Antonio Olivola $ Molino dei Torti Camagna (!Monferrato $$ $ Valenza $ (! $ Guazzora Alzano Scrivia Vignale Monferrato$$ $ $ $ San Salvatore Monferrato $ (! Lu Bassignana $ Altavilla Monferrato(! ! (! $ (! ( $ Alluvioni Cambio' (! $Cuccaro Monferrato $ Pecetto di Valenza (! $ $$ $ Castelnuovo Scrivia (! Legenda Castelletto Monferrato Rivarone $ (! (! Ñ Sale (! (! Bric dell'Olio Fubine Montecastello Comunicazione Quargnento $ Pontecurone $ (! Alessandria S.O.R. $ Piovera Sempre$ positiva # Pietra Marazzi $ (! $$ $ (! Ñ $$ Con portatile a terra o veicolare $ Asti ospedale (! # (! Casalnoceto Solo veicolare Solero # Ñ Felizzano ALESSANDRIA Viguzzolo(! #Castellar Guidobono Veicolare parzialmente# positivo Quattordio## # $ Tortona(! (! (!Volpeglino$$ -

Provincia Località Zona Climatica Altitudine ALESSANDRIA ACQUI

Provincia Località Zona climatica Altitudine ALESSANDRIA ACQUI TERME E 156 ALBERA LIGURE E 415 ALESSANDRIA E 95 ALFIANO NATTA E 280 ALICE BEL COLLE E 418 ALLUVIONI CAMBIÌ E 77 ALTAVILLA MONFERRATO E 256 ALZANO SCRIVIA E 77 ARQUATA SCRIVIA E 248 AVOLASCA E 425 BALZOLA E 119 BASALUZZO E 149 BASSIGNANA E 96 BELFORTE MONFERRATO E 297 BERGAMASCO E 125 BERZANO DI TORTONA E 270 BISTAGNO E 175 BORGHETTO DI BORBERA E 295 BORGO SAN MARTINO E 107 BORGORATTO ALESSANDRINO E 105 BOSCO MARENGO E 121 BOSIO E 358 BOZZOLE E 91 BRIGNANO-FRASCATA E 288 CABELLA LIGURE E 510 CAMAGNA MONFERRATO E 261 CAMINO E 252 CANTALUPO LIGURE E 383 CAPRIATA D'ORBA E 176 CARBONARA SCRIVIA E 177 CARENTINO E 160 CAREZZANO E 300 CARPENETO E 329 CARREGA LIGURE F 958 CARROSIO E 254 CARTOSIO E 230 CASAL CERMELLI E 102 CASALE MONFERRATO E 116 CASALEGGIO BOIRO E 321 CASALNOCETO E 159 CASASCO E 398 CASSANO SPINOLA E 191 CASSINE E 190 CASSINELLE E 360 CASTELLANIA E 400 CASTELLAR GUIDOBONO E 144 CASTELLAZZO BORMIDA E 104 CASTELLETTO D'ERRO E 544 CASTELLETTO D'ORBA E 200 CASTELLETTO MERLI E 268 CASTELLETTO MONFERRATO E 197 CASTELNUOVO BORMIDA E 123 CASTELNUOVO SCRIVIA E 85 CASTELSPINA E 116 CAVATORE E 516 CELLA MONTE E 268 CERESETO E 280 CERRETO GRUE E 251 CERRINA MONFERRATO E 225 CONIOLO E 252 CONZANO E 262 COSTA VESCOVATO E 305 CREMOLINO E 405 CUCCARO MONFERRATO E 232 DENICE E 387 DERNICE E 600 FABBRICA CURONE F 712 FELIZZANO E 114 FRACONALTO F 725 FRANCAVILLA BISIO E 160 FRASCARO E 124 FRASSINELLO MONFERRATO E 261 FRASSINETO PO E 104 FRESONARA E 143 FRUGAROLO E 112 FUBINE E 192 GABIANO -

Prefettura Ufficio Territoriale Del Governo Di Alessandria

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria RIPARTIZIONE TERRITORIALE Al fine di una più equa e capillare distribuzione sul territorio e in modo da assicurare quanto più possibile la proporzionalità del numero dei migranti da accogliere rispetto alla popolazione residente nella Provincia, si individuano le seguenti fasce di distribuzione, con l’indicazione del numero di richiedenti asilo complessivamente assegnabili in ogni comune. 1- Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti 20 posti Albera Ligure Cuccaro Monferrato Paderna Alfiano Natta Denice Pareto Alice Bel Colle Dernice Parodi Ligure Alluvioni Cambiò Fabbrica Curone Pasturana Altavilla Monferrato Felizzano Pecetto di Valenza Alzano Scrivia Fraconalto Pietra Marazzi Avolasca Francavilla Bisio Piovera Balzola Frascaro Pomaro Monferrato Basaluzzo Frassinello Monferrato Pontestura Bassignana Frassineto Po Ponti Belforte Monferrato Fresonara Ponzano Monferrato Bergamasco Frugarolo Ponzone Berzano di Tortona Fubine Pozzol Groppo Bistagno Gabiano Prasco Borghetto di Borbera Gamalero Predosa Borgo San Martino Garbagna Quargnento Borgoratto Alessandrino Gavazzana Quattordio Bosco Marengo Giarole Ricaldone Bosio Gremiasco Rivalta Bormida Bozzole Grognardo Rivarone Brignano-Frascata Grondona Rocca Grimalda Cabella Ligure Guazzora Roccaforte Ligure Camagna Monferrato Isola Sant'Antonio Rocchetta Ligure Camino Lerma Rosignano Monferrato Cantalupo Ligure Lu Sala Monferrato Capriata d'Orba Malvicino San Cristoforo Carbonara Scrivia Masio San Giorgio Monferrato Carentino -

PERSONAL INFORMATION Name OSTA,Mario Address

PERSONAL INFORMATION Name OSTA, Mario Address Via Biliani 39,15020 Mombello Monferrato (AL), Italy Telephone +39 392 9300954 E-mail [email protected] Website http://www.proz.com/profile/1184185 Nationality Italian Date of Birth 13TH June 1948 WORK EXPERIENCE 1970 – 1971: Sales and office role at Rotomec salesagencyin Düsseldorf, Germany. 1971 – 1997 Sales agent, translator and interpreter at Rotomec (now part of Swiss group Bobst), San Giorgio Monferrato, Italy. 1991 – 1997: Freelance Technical and Commercial Translator 1998 – 2008 Project Manager and owner of SMTechnical Translations translation agency, Casale Monferrato, Italy. 2009 - present: Freelance Technical and Commercial Translator,also collaborator of Because, Mombello Monferrato, Italy. EDUCATION AND TRAINING 1963 – 1967: Secondary school specialising in languages, Erasmo da Rotterdam,Turin, Italy. 1967 – 1968: Advanced French language at Lycée Jean-Baptiste SAY, Paris, France. 1968 – 1969: Advanced English language at Trinity College, Oxford, England. 1969: Proficiency of English examination by the Cambridge University, England. 1969 – 1970: Completed Spanish, Portuguese and German courses at the International Institute of Foreign Languages, Turin, Italy. REFERENCES Tensor Group, Illinois, USA Web offsetprinting presses Jäckstädt GmbH, Germany Self-adhesive papers,films and labels Ryko, USA Car washing equipment N.I.R.A, Italy Solvent vapour concentration monitoring and control equipment Donau Carbon, Italy Solvent recovery systems and solvent abatement systems Buzzi Unicem, -

Dm Monferrato 2019 Per Sito.Odt

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 7 giugno 2019 Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato». (19A03909) (GU n.144 del 21-6-2019) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONFERRATO» Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato» e' sostituito con il testo di seguito riportato: Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata «Monferrato» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Vini bianchi: «Monferrato» bianco; «Monferrato» Casalese Cortese Vini rosati: «Monferrato» Chiaretto o Ciaret Vini rossi: «Monferrato» rosso, anche Novello; «Monferrato» Dolcetto, anche Novello; «Monferrato» Freisa, anche Novello; «Monferrato» Nebbiolo, anche Superiore. Art. 2. Base ampelografica 1. La denominazione di origine controllata «Monferrato» senza alcuna specificazione e' riservata al vino bianco o rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 2. La denominazione di origine controllata «Monferrato» seguita da una delle specificazioni di cui appresso,