Au Temps De Louis Xiii

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Biografie Bibliotheca Vossiana.Indd

Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/123041 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Balsem, A.C. Title: Een biografie van de Bibliotheca Vossiana Issue Date: 2020-06-25 Nawoord Gedeelde passie in boekhistorisch onderzoek is dubbele vreugd. 161 Ik ben een dankbaar mens met een lijst van meer dan 150 vakgenoten die n mij op een of andere manier enorm geholpen hebben met mijn onderzoek of awoord met wie ik op enig moment in de afgelopen jaren kennis over de Bibliotheca Vossiana heb kunnen delen. Maar als ik terugkijk voel ik tegelijkertijd enige schaamte en droefheid dat ik er zo lang over gedaan heb, dat hele dierbare col- lega’s die een wezenlijke bijdrage aan mijn vorming in de boek- en bibliotheek- geschiedenis hebben geleverd de afronding van dit proefschrift niet hebben kunnen meemaken. Ronald Breugelmans (1943–2010), conservator Westerse Gedrukte Werken in de Leidse universiteitsbibliotheek, heeft mij na een stroef begin met grote hartelijkheid op de weg naar de Bibliotheca Vossiana begeleid. Zijn aanbeve- ling heeft geholpen bij mijn sollicitatie naar de functie van vakreferent Boek- en bibliotheekgeschiedenis in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Kees Gnirrep (1940–2014), conservator Zeldzame en Kostbare Werken in de UB Amsterdam, heeft mij na enige aarzeling de baan gegund waar ik tien jaar op gewacht heb. Ik was een autodidact in de boekwetenschap toen ik de Ita- liaanse zestiende-eeuwse boeken uit de Bibliotheca Vossiana beschreef. Op de afdeling ZKW kreeg ik gedurende twee jaar dagelijks praktijkcolleges in de wereld van het oude boek. Beide mentoren hebben in mijn kennis en vaardig- heid geloofd en ik ben blij dat ik hun vertrouwen niet beschaamd heb. -

EVELYN PAPERS (16Th Century-Early 20Th Century) (Add MS 78168-78693) Table of Contents

British Library: Western Manuscripts EVELYN PAPERS (16th century-Early 20th century) (Add MS 78168-78693) Table of Contents EVELYN PAPERS (16th century–Early 20th century) Key Details........................................................................................................................................ 1 Provenance........................................................................................................................................ 2 Add MS 78172–78178 Papers of the Earl of Leicester78172–78178. EVELYN PAPERS. Vols. V–XI. Papers of and relating to Robert......................................................................................................... 8 Add MS 78179–78185 Papers relating to the Royal Household. ([1547–1601])....................................... 16 Add MS 78187–78188 EVELYN PAPERS. Vols. XX, XXI. Horoscopes by John Wells, mathematician and Treasurer of the Stores at............................................................................................................ 25 Add MS 78189–78200 : Official Correspondence ([1631–1682]).......................................................... 27 Add MS 78201–78209 Papers relating to Diplomatic Service ([1575–1665])............................................ 35 Add MS 78210–78219 Privy Council Papers78210–78219. EVELYN PAPERS. Vols. XLIII–LII. Papers of Sir Richard Browne relating to.............................................................................................. 55 Add MS 78220–78224 Family and Personal Correspondence -

96232 Studia Iranica-Def.Ps

CHRISTINE VAN RUYMBEKE (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) MURDER IN THE FOREST: CELEBRATING REWRITINGS AND MISREADINGS OF THE KALILA-DIMNA TALE OF THE LION AND THE HARE * SUMMARY This paper considers rewritings and translations of a key-episode within the cycle of fables known as the Kalila-Dimna in several innovative ways. First, by considering the ways in which this episode has been rewritten throughout the centuries, the essay takes a stand radically opposed to the prevalent scholarship around the fables, which consists in rating WKHUHZULWLQJVIRUWKHLUIDLWKIXOQHVVWRWKHVRXUFHWH[W V 7KHSUHVHQWDSSURDFK³FHOHEUDWHV´ the misreadings and rewritings for the insights they give us into the mechanisms of the tale. Second, by analysing the episode as a weighty lesson in domestic politics, showing the fatal mistakes that can build up to regicide, the essay also aims at re-introducing an awareness of the contents of the fables as a very effective and unusual mirror for princes. Keywords: Kalila-Dimna; fables; Pancatantra; rewritings; misreadings; regicide; mirror for princes. RÉSUMÉ Cet article propose un nouveau regard sur la question des ré-écritures et traductions G¶XQ épisode-clé du cycle des fables de Kalila et 'LPQD7RXWG¶DERUGVHSODoDQWjO¶RSSRVpGH O¶DSproche habituelle des fables, qui consiste à en apprécier les différentes versions pour leur ressemblance avec le texte-source, cet article, au contraire, « célèbre » les variantes introduites par les ré-écritures de la fable au cours des siècles. Ces variantes nous donnent des informations quant à la compréhension du contenu de la fable. Ensuite, cet article analyse la fable en tant que leçon de politique domestique, car elle indique les erreurs fatales qui peuvent mener au régicide. -

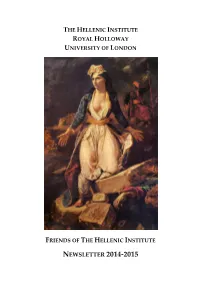

Newsletter 2014-2015

THE HELLENIC INSTITUTE ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON FRIENDS OF THE HELLENIC INSTITUTE NEWSLETTER 2014-2015 FRONTISPIECE: La Grèce sur les ruines de Missolonghi by Eugène Delacroix (1826). Oil on canvas, 208×147cm. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, France. Reproduced from http://www.lacma.org/art/exhibition/delacroixs-greece- ruins-missolonghi © The Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London International Building, Room 237, Egham, Surrey TW20 0EX, UK Tel: +44 (0) 1784 443791/443086, fax: +44 (0) 1784 433032 E-mail: [email protected] and [email protected] Web site: http://www.rhul.ac.uk/hellenic-institute/ TABLE OF CONTENTS Letter from the Director 4 About The Hellenic Institute 9 The Hellenic Institute News 10 Student News 10 Studentships, bursaries and prizes awarded to students (2013-2015) 12 Grants awarded to students by the College and other institutions (2013-2015) 13 Grants and donations to the Institute 13 Appointment of Lecturer in Modern Greek History 14 Visiting Scholars 16 Events (April 2013-present) 16 Forthcoming Events 39 The Hellenic Institute Studentships, Bursaries and Prizes (2015/16) 40 Courses in Modern Greek Language and Culture (2015/16) 42 Major Research Projects 44 News of members, associated staff, former students and visiting scholars 49 Recent and forthcoming publications by members, associated staff, 70 former students and visiting scholars Five-Year Plan (2015-2020) 96 Obituary of Chrysoula Nandris (née Alvanou) 97 Letter from Mr Edward Young, Deputy Private Secretary to 100 H.M. The Queen The Hellenic Institute Steering Group, Associated Staff and Visiting 101 Scholars Friends of The Hellenic Institute Membership and Donation Form 103 Gift Aid Declaration 104 4 FRIENDS OF THE HELLENIC INSTITUTE Letter from the Director 8th June 2015 Dear Friend, Since my last communication there have been exciting developments at The Hellenic Institute. -

Proceedings of the 2Nd International Conference on the History of Arabic Literature Kyiv, May 19–20, 2016

Taras Shevchenko National University of Kyiv Institute of Philology Department of Middle and Near Eastern Languages and Literatures PROCEEDINGS OF THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE HISTORY OF ARABIC LITERATURE Kyiv, May 19–20, 2016 Edited by Olena Khomitska and Bohdan Horvat Kyiv 2018 УДК 821.411.21.09(53):801.82:291.8(08) Друкується за рішенням Вченої ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 26 грудня 2017 року) Editors: Olena Khomitska (Taras Shevchenko National University of Kyiv) Bohdan Horvat (Taras Shevchenko National University of Kyiv) Editorial and Advisory Board: Mahmoud al-Ashiri (Georgetown University in Qatar, Qatar) Nino Ejibadze (I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia) George Grigore (University of Bucharest, Romania) Jolanda Guardi (Rovira i Virgili University, Spain) Oleksiy Khamray (A. Krymsky Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine) Yurii Kochubey (A. Krymsky Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine) Angela Daiana Langone (University of Cagliari, Italy) Magdalena Lewicka (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland) Samir Mundy (Independent Researcher, Egypt) Yulia Petrova (A. Krymsky Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine) Serhii Rybalkin (Kyiv National Linguistic University, Ukraine) Valeriy Rybalkin (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine) Inna Subota (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine) P 93 Proceedings of the 2nd International Conference on the History of Arabic Literature (Kyiv, May 19–20, 2016). / Ed. O. Khomitska, B. Horvat. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv Institute of Philology, 2018. – 180 p. ISBN 978-617-7652-10-5 УДК 821.411.21.09(53):801.82:291.8(08) Cover: Yuriy Barabash © Інститут філології, КНУ імені Тараса Шевченка CONTENTS Adamu, Jibril Shu’aibu. -

Elenco Degli Indici E Degli Abstract Di Materia Giudaica Dal 1996 Al 2019

Elenco degli indici e degli abstract di Materia Giudaica dal 1996 al 2019 Volume XXIV (2019) 3 IN MEMORIA DI LUISELLA MORTARA OTTOLENGHI 5 Nota biografica e bibliografia di Luisella Mortara Ottolenghia cura di Liliana Picciotto e Mauro Perani 13 NUOVI CONTRIBUTI E RICERCHE SULLA STORIA E LA CULTURA DELL’EBRAISMO 15 L. De Luca, Tracce Politeistiche nel De Opificio Mundi di Filone di Alessandria: Presenza di Dio nella natura e forme divine secondarie Abstract: The analysis of polytheistic echoes in Philo of Alexandria’s De opificio mundi is conducted on two different levels: i). the influence of Stoicism makes Philo suppose the presence of the οὐσίαισπερματικαί – which have a divine character – in nature; ii). other divine beings here are not excluded: the δυνάμεις, the angels, the stars as gods and God’s collaborators in the creation of men. These references to polytheisms could be intentional and closely related to the eventuality that Philo’s work would have been available to Greek-Roman readers. 25P. Collini, Radicalismo gesuano e radicalismo rabbinico:convergenze fra ideologia e storia. Abstract: The making of the Mishnah spanned at least the first and second age CE in comparison with the shorter period needed for the composition of the NT corpus. Nevertheless, the NT shows that many contents subsequently written in the Mishnah must have been already present, if not at the time of Jesus, undoubtedly during the early church period. The question is: which contents were already present and which ideological and historical importance does the dispute about them have? 39 I. Maurizio, I frammenti della Genesi nella seconda colonna esaplare di Origene: analisi linguistica e fonetica. -

Fables of the East : Selected Tales, 1662-1785

Fables of the East ?M This page intentionally left blank Fables of the East ?M?M?M "K"K"K Selected Tales 1662–1785 Edited by Ros Ballaster 1 1 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York # Ros Ballaster 2005 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2005 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Fables of the East : selected tales, 1662–1785 / edited by Ros Ballaster. -

Les Manuscrits Arabes Et Persans Du Cardinal Mazarin Conservés À La Bibliothèque Nationale De France Mémoire D’Étude Mémoire

Diplôme de conservateur des bibliothèques Janvier2013 / Les manuscrits arabes et persans du cardinal Mazarin conservés à la Bibliothèque nationale de France Mémoire d’étude Mémoire Julie Garel-Grislin Sous la direction de Raphaële Mouren Maître de conférences - ENSSIB Remerciements Je tiens à remercier très sincèrement Mme Marie-Pierre Laffitte d’avoir proposé ce sujet et suggéré de recentrer l’étude sur les manuscrits orientaux, et Mme Raphaële Mouren d’avoir accepté d’encadrer ce travail et de lui en avoir donné les présentes orientations. La visite au département des manuscrits orientaux menée par Marie- Geneviève Guesdon dans le cadre du séminaire organisé par l’Institut de recherche et d’histoire des textes a également été profitable en ce qu’elle m’a permis d’avoir un panorama des plus enthousiasmants me confortant dans la rédaction de ce travail. GAREL-GRISLIN Julie | DCB 21 | Mémoire d’étude | Janvier 2013 - 3 - Résumé : En 1668, Colbert initie un échange entre la bibliothèque de Mazarin et celle du Roi. C’est une collection exceptionnelle de manuscrits qui vient alors enrichir les collections royales. Les manuscrits orientaux, et notamment les manuscrits persans et arabes, qui constituent l’objet principal de notre étude, sont les premières pierres de l’édifice du fonds oriental de l’actuelle Bibliothèque nationale de France. Descripteurs : Mazarin, Jules (1602-1661) – Bibliothèque Manuscrit orientaux – France Manuscrits arabe – France Manuscrits persans – France Bibliothèque nationale (France) – Manuscrits orientaux Abstract : In 1668, Colbert brings in an exchange between Mazarin’s Library and the King’s one. It is a remarkable manuscripts collection which broadens the royal collections. -

Een Biografie Van De Bibliothe

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een biografie van de Bibliotheca Vossiana Balsem, A.C. Publication date 2020 Document Version Final published version Link to publication Citation for published version (APA): Balsem, A. C. (2020). Een biografie van de Bibliotheca Vossiana. https://hdl.handle.net/1887/123041 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:06 Oct 2021 Astrid C. Balsem Eenvan de biografie Bibliotheca Vossiana Astrid C. BAlsem Een biografie van deBibliotheca Vossiana Een biografie van de BiBliotheca Vossiana Een biografie van de Bibliotheca Vossiana PRoeFSCHRiFt ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof.mr. C.J.J.M. Stolker, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op donderdag 25 juni 2020 klokke 13.45 uur door Astrid Cecilia Balsem geboren te Situbondo in 1955 Promotor: Prof. -

La Bibliothèque Du Cardinal De Richelieu: Inventaires, Dispersion, Formation François Bougard

La bibliothèque du cardinal de Richelieu: inventaires, dispersion, formation François Bougard To cite this version: François Bougard. La bibliothèque du cardinal de Richelieu: inventaires, dispersion, formation. Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris : Durand : Académie des inscriptions et belles-lettres, A paraître. halshs-03288593 HAL Id: halshs-03288593 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03288593 Submitted on 16 Jul 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. AIBL 22 novembre 2019 [à paraître dans Académie des inscriptions & belles-lettres. Comptes rendus des séances de l’année 2019, novembre-décembre] COMMUNICATION LA BIBLIOTHÈQUE DU CARDINAL DE RICHELIEU : INVENTAIRES, DISPERSION, FORMATION, PAR M. FRANÇOIS BOUGARD « Richelieu et Mazarin ont fait et laissé à Paris deux belles bibliothèques, le premier par goût parce qu’il aimait les Lettres, le second parce qu’il voulut l’imiter. De toutes les bibliothèques, il n’y en a pas une plus considérable que celle que Richelieu a donnée à la Sorbonne, soit par le nombre des livres, soit par la rareté des manuscrits. » Tel est le jugement porté au XVIIIe siècle sur la bibliothèque rassemblée par Armand du Plessis (1585-1642), évêque de Luçon, puis cardinal et duc de Richelieu1. -

From Ibn Al- Muqaffa to Antoine Galland

Chrysi Lykaki LRM 60 Postgraduate Dissertation Postgraduate Program of Studies Language Education for Refugees and Migrants (L.R.M.) Hellenic Open University (HOU) Non- Arab influences in the Arabic fairy tale; from Ibn Al- Muqaffa to Antoine Galland Chrysi Lykaki, 502128 Supervisor: Kourgiotis Panagiotis Co-supervisor: Theodora Zampaki Patras, February 2021 Chrysi Lykaki LRM 60 Postgraduate Dissertation Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή («συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων. Chrysi Lykaki LRM 60 Postgraduate Dissertation