Überschrift 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Clearstream Cash & Banking New Banking Services, Easing

Clearstream Cash & Banking Newsletter New banking services, easing global market access In today’s world, financial possibilities are endless. In a single click, you can travel from your desk to halfway across the globe, buying and selling, and making investments in currencies one had never heard of 20 years ago. Click again and translate that exotic currency into another that you, your 16 customers and their customers can comprehend and settle. / It may all sound rather complicated As a meeting place for financial but at Clearstream our objective is institutions, fund managers and to find simple solutions to help our corporate treasurers, the platform customers, wherever they may want delivers that instant currency 0 2 to go. We endeavour to deliver the translation global investors require. ideal processes and the best possible solutions, including enhanced foreign This new partnership has led us to exchange services for currency review our current FX offering with the settlement and income processing. idea to leverage the synergies between the two companies. This could lead A financial world traveller needs to be to improved deadlines and pricing, able to translate currencies: much as full lifecycle reporting, the launch of we need a translator when visiting a new FX products, FX direct dealing foreign country, whose language we do and straight-through-processing. In not speak. Clearstream and its parent, addition, Clearstream already delivers Deutsche Börse, continue to strive for new automated and on-demand excellence in the areas of trade and solutions in foreign exchange services post-trade services. across the majority of its settlement and income currencies. -

Country Codes and Currency Codes in Research Datasets Technical Report 2020-01

Country codes and currency codes in research datasets Technical Report 2020-01 Technical Report: version 1 Deutsche Bundesbank, Research Data and Service Centre Harald Stahl Deutsche Bundesbank Research Data and Service Centre 2 Abstract We describe the country and currency codes provided in research datasets. Keywords: country, currency, iso-3166, iso-4217 Technical Report: version 1 DOI: 10.12757/BBk.CountryCodes.01.01 Citation: Stahl, H. (2020). Country codes and currency codes in research datasets: Technical Report 2020-01 – Deutsche Bundesbank, Research Data and Service Centre. 3 Contents Special cases ......................................... 4 1 Appendix: Alpha code .................................. 6 1.1 Countries sorted by code . 6 1.2 Countries sorted by description . 11 1.3 Currencies sorted by code . 17 1.4 Currencies sorted by descriptio . 23 2 Appendix: previous numeric code ............................ 30 2.1 Countries numeric by code . 30 2.2 Countries by description . 35 Deutsche Bundesbank Research Data and Service Centre 4 Special cases From 2020 on research datasets shall provide ISO-3166 two-letter code. However, there are addi- tional codes beginning with ‘X’ that are requested by the European Commission for some statistics and the breakdown of countries may vary between datasets. For bank related data it is import- ant to have separate data for Guernsey, Jersey and Isle of Man, whereas researchers of the real economy have an interest in small territories like Ceuta and Melilla that are not always covered by ISO-3166. Countries that are treated differently in different statistics are described below. These are – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – France – Spain – Former Yugoslavia – Serbia United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. -

24° Congresso UECI TOSSIGNANO (BO-Imola) Villa Santa Maria

Unione Esperantista Cattolica Italiana U.E.C.I IDO Fare24° clicCongresso per modificare UECI lo stile del sottotitolo dello schema TOSSIGNANO (BO-Imola) Villa Santa Maria - 4-8 giugno 2010 www.ueci.it 4 I protagonisti • Louis Couturat era un matematico, logico e glottoteta francese, noto per i suoi contributi allo sviluppo delle logica formale. • Fu fondatore della Delegazione per l'adozione di una lingua ausiliaria internazionale. (Ris-Orangis , 17 gennaio 1868 – 3 agosto 1914) 2424° Congresso UECI 4-8 GIUGNO 2010 Il marchese Louis de Beaufront • Il marchese Louis de Beaufront (1855 – 1935) è stato un linguista, glottoteta ed esperantista francese. • La sua vita rimane piena di misteri: si seppe dopo la sua morte che non era marchese, che era di padre sconosciuto e che il suo vero nome era in realtà Louis Chevreux. Precettore privato al servizio di ricche famiglie, celibe. • Consacrò tutto il suo tempo libero alla diffusione della lingua, creò le basi del movimento esperantista. 24° Congresso UECI 4-8 GIUGNO 2010 • Alcune divergenze lo opposero all'iniziatore della lingua, Ludwik Lejzer Zamenhof e alla maggioranza degli esperantisti francesi. • Non partecipò al primo congresso esperantista di Boulogne-sur- Mer dove fu adottato il Fundamento de Esperanto, cioè le norme intangibili che garantiscono la stabilità della lingua. • Louis de Beaufront creò l’IDO come tentativo di creare una versione più semplice dell'esperanto. • Ido in esperanto significa discendente ma è anche l'abbreviazione di esperantido 24° Congresso UECI 4-8 GIUGNO 2010 LA STORIA • Nell'ottobre 1907, a Parigi, un comitato internazionale di 12 membri si riunì per scegliere la lingua artificiale più adatta alla comunicazione internazionale. -

The Latin American Dollar Standard in the Post-Crisis Era

THE LATIN AMERICAN DOLLAR STANDARD IN THE POST-CRISIS ERA REID W. CLICK* Associate Professor George Washington University Department of International Business Washington, DC 20052 (202) 994-0656 [email protected] March 15, 2007 *This paper was started while I was visiting the Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) in Lima, Peru, during July 2006, and I am grateful for their hospitality. The work has benefited from provided by economists throughout Lima, as well as participants at the conference on Small Open Economies in a Globalized World in Rimini, Italy, August 2006. I am grateful for financial support from the U.S. Department of Education, Title VI Business and International Education Grant, to conduct this research. THE LATIN AMERICAN DOLLAR STANDARD IN THE POST-CRISIS ERA ABSTRACT This paper examines the extent to which there is currently a “dollar standard” in Latin America by empirically looking at the time series relationships between local currencies and the major global currencies using daily data over the period 2003-2006. The results indicate that three countries in the Andes – Ecuador (which is officially dollarized), Bolivia, and Peru – are on practically perfect dollar standards and might find additional financial integration fairly practicable. Four more countries – Guyana, Uruguay, Argentina, and Paraguay – are nearly on a dollar standard and might easily move closer to dollarization. Guyana, Uruguay, and Paraguay have economies substantially smaller than that of Ecuador, which has already officially dollarized, and might find similar full dollarization relatively easy. Argentina, although having abandoned its currency board mechanism, seems to be engineering (or at least allowing) a persistent, though imperfect, link to the dollar. -

Interlingvistiko

Interlingvistiko Enkonduko en la sciencon pri planlingvoj 1 2 Universitato Adam Mickiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Interlingvistikaj Studoj – Studia Interlingwistyki Vĕra Barandovská-Frank Interlingvistiko Enkonduko en la sciencon pri planlingvoj Poznań 2020 3 Interlingvistikaj Studoj 1 Redaktanto de la serio – Redaktor serii: Ilona Koutny Redaktanto de la volumo – Redaktor tomu: Ilona Koutny Reviziantoj – Recenzenci: Wim Jansen, Ida Stria Bildo en la titolpaĝo – Obraz na okładce: Katalin Kováts Plano de titolpaĝo – Projekt okładki: Ilona Koutny © Teksto – Tekst: Vĕra Barandovská-Frank © Bildo – Obraz na okładce: Katalin Kováts © Eldono – Edycja: Wydawnictwo Rys Publikigita kun subteno de Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino dofinansowane przez Międzynarodową Akademię Nauk San Marino Wydanie I Poznań 2020 ISBN 978-83-65483-88-1 Wydanie: Wydawnictwo Rys Dąbrówka, ul. Kolejowa 41 62-070 Dopiewo tel. 600 44 55 80 e-mail: [email protected] www.wydawnictworys.com 4 Enhavtabelo Antaŭparolo ..................................................................................................................... 9 Enkonduko .................................................................................................................... 11 1. Interlingvistiko kiel scienco ..................................................................................... 15 2. Antikvaj interlingvoj ................................................................................................ 27 2.1. La aramea lingvo ............................................................................................ -

About the Customer Business Challenge

▼ About the Customer Banexcoin is a digital platform for the exchange of cryptocurrencies and fiat money in Latin America. The platform is compliant with PCI DSS, a globally recognized information security standard, and provides traders superior security and reliability. Banexcoin is based in Lima, Peru, and plans to release an e-commerce application so that merchants can accept cryptocurrency, the US Dollar, and even Latin American currencies, such as the Peruvian Sol. ▼ Business Challenge In 2017, CEO Bruno Aller asked Co-founder Sergio Yurman Moldauer to join the executive team, as blockchain had caught both their imaginations, and they believed blockchain would be the path towards a new global economy. Based in Lima, Peru, Banexcoin’s co-founders experienced life first-hand in an underdeveloped region. They recognized that the populous needed education on new technologies, “They are very knowledgeable. They are quick to adopt new technologies, because these are the people who don’t have access to traditional financial systems,” said Moldauer, who has been a member on the Board at the Bank of Venezuela. Blockchain, open finance, and decentralized finance creates opportunity and access for underserved segments. With widespread digitization, people will be able to transact more freely, and the cost of transactions will come down, enabling people and entrepreneurs to develop their own projects and pursue opportunities that may have previously been out of reach. Banexcoin ultimately arose from an unfilled need in Latin America for a cryptocurrency marketplace that met the security and reliability standards necessary to provide peace of mind to new users in all aspects of exchange. -

Science and International Language in the Early Twentieth Century

Constructing worlds with words : science and international language in the early twentieth century Citation for published version (APA): de Kloe, F. (2014). Constructing worlds with words : science and international language in the early twentieth century. https://doi.org/10.26481/dis.20140618fk Document status and date: Published: 01/01/2014 DOI: 10.26481/dis.20140618fk Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Please check the document version of this publication: • A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website. • The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review. • The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers. Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. -

V. Exchange Rates and Capital Flows in Industrial Countries

V. Exchange rates and capital flows in industrial countries Highlights Two themes already evident in 1995 persisted in the foreign exchange market last year. The first was the strengthening of the US dollar, in two phases. In spite of continuing trade deficits, the dollar edged up for much of 1996 as market participants responded to its interest rate advantage, and the prospect of its increasing further. Then, towards the end of the year, the dollar rose sharply against the Deutsche mark and the Japanese yen as the US economic expansion demonstrated its vigour. A firming of European currencies against the mark and the Swiss franc accompanied the rise of the dollar. This helped the Finnish markka to join and the Italian lira to rejoin the ERM in October and November respectively. Stronger European currencies and associated lower bond yields both anticipated and made more likely the introduction of the euro, the second theme of the period under review. Market participants clearly expect the euro to be introduced: forward exchange rates point to exchange rate stability among a number of currencies judged most likely to join monetary union. Foreign exchange markets thereby stand to lose up to 10¤% of global transactions, and have begun to refocus on the rapidly growing business of trading emerging market currencies. Possible shifts in official reserve management with the introduction of the euro have preoccupied market commentators, but changes in private asset management and global liability management could well prove more significant. Even then, it is easy to overstate the effect of any such portfolio shifts on exchange rates. -

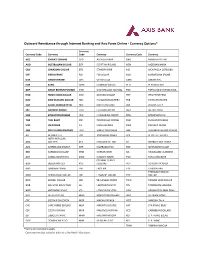

Outward Remittance Through Internet Banking and Axis Forex Online - Currency Options*

Outward Remittance through Internet Banking and Axis Forex Online - Currency Options* Currency Currency Code Currency Code Currency Currency Code Currency AED EMIRATI DIRHAM DZD ALGERIA DINAR NAD NAMIBIA DOLLAR AUD AUSTRALIAN DOLLAR EGP EGYPTIAN POUND NGN NIGERIAN NAIRA CAD CANADIAN DOLLAR ETB ETHIOPIA BIRR NIO NICARAGUA CORDOBA CHF SWISS FRANC FJD FIJI DOLLAR NOK NORWEGIAN KRONE DKK DANISH KRONE GHS GHANA CEDI OMR OMANI RIAL EUR EURO GMD GAMBIAN DALASI PEN PERUVIAN SOL GBP GREAT BRITAIN POUNDS GTQ GUATEMALAN QUETZAL PGK PAPUA NEW GUINEA KINA HKD HONG KONG DOLLAR GYD GUYANA DOLLAR PHP PHILIPPINE PESO NZD NEW ZEALAND DOLLAR HNL HONDURAN LEMPIRA PKR PAKISTANI RUPEE SAR SAUDI ARABIAN RIYAL HRK CROATIAN KUNA PLN POLISH ZLOTY SEK SWEDISH KRONA HTG HAITIAN GOURDE QAR QATARI RIYAL SGD SINGAPORE DOLLAR HUF HUNGARIAN FORINT RON ROMANIAN LEU THB THAI BAHT IDR INDONESIAN RUPIAH RUB RUSSIAN ROUBLES USD US DOLLAR ILS ISRAELI SHEKEL RWF RWANDA FRANC ZAR SOUTH AFRICAN RAND JMD JAMAICAN DOLLAR SBD SOLOMON ISLAND DOLLAR ALL ALBANIA LEK JOD JORDANIAN DINAR SCR SEYCHELLES RUPEE NETH.ANTILLIAN ANG GUILDER KES KENYAN SHILLING SLL SIERRA LEONE LEONE AZN AZERBAIJAN MANAT KHR CAMBODIA RIEL SRD SURINAME DOLLAR BBD BARBADOS DOLLAR KRW KOREAN WON SZL SWAZILAND LILANGENI BDT BANGLADESH TAKA KWD KUWAITI DINAR TND TUNISIAN DINAR CAYMAN ISLAND BGN BULGARIAN LEV KYD DOLLARS TOP TONGAN PA'ANGA BHD BAHRAINI DINAR LAK LAOS KIP TRY TURKISH LIRA TRINIDAD TOBAGO BMD BERMUDIAN DOLLAR LBP LEBANESE POUND TTD DOLLAR BND BRUNEI DOLLAR LKR SRI LANKAN RUPEE TWD TAIWAN NEW DOLLAR -

Worldwide Selections of Choice and Rare Coins, Medals, Paper Money

AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY Volume 1 Descriptions Selections of Choice To Be Sold Only By Mail Bid Closing Date - July 18, 1975 and Rare Friday, 11:00 P.M. CDT Goins Medals PaperMoney PROUDLY PRESENTED BY: COINS OF THE WORLD Bank of San Antonio Building, Suite 208, One Romana Plaza, San Antonio, Texas 78205 Phone: 512-227-3471 BID SHEET ALMANZAR’S COINS OF THE WORLD MAIL BIDS CANNOT BE FRIDAY, BANK OF SAN ANTONIO BLDG., SUITE 208 ACCEPTED AFTER 1975 ONE ROMANA PLAZA JULY 18, SAN ANTONIO, TEXAS 78205 PLEASE ENTER THE FOLLOWING BIDS FOR ME IN YOUR AUCTION SALE OF JULY 18, 1975. I HAVE READ AND AGREE TO ABIDE BY THE TERMS OF SALE AND WILL REMIT PROMPTLY UPON RECEIPT OF INVOICE FOR ALL LOTS THAT I PURCHASE. , 1975 SIGNATURE NAME ADDRESS CITY STATE ZIP CODE LOT // BID LOT // BID LOT // BID Please bill me $1.00 for a copy of the prices realized list (fee covers postal costs). Auction catalog subscribers need not check this box. The prices realized list will be mailed as soon as the list is published and only to those persons who have subscribed, consigned items to this auction, or who have paid the $1.00 fee. As a buyer unknown to you, I wish to establish credit with your firm. My credit references include: FIRM OR INDIVIDUAL CITY STATE ZIP CODE and/or I include $ as a deposit to guarantee my intent to buy all lots for which I am the high bidder. (ALL PERSONS WHO HAVE ESTABLISHED CREDIT WITH US MAY IGNORE THIS PARAGRAPH) PLEASE PRINT OR WRITE CLEARLY. -

Aprioraj Kaj Aposterioraj Planlingvoj – Esploro De La Fontoj

http://www.klausschubert.de/material/Schubert2018Aprioraj.pdf Klaus Schubert Aprioraj kaj aposterioraj planlingvoj – esploro de la fontoj Resumo: Aprioraj kaj aposterioraj planlingvoj – esploro de la fontoj Planlingvojn oni kutimas klasi kiel apriorajn, aposteriorajn aŭ miksitajn. Kiel originon de tiu klasifiko oni ofte mencias superrigardan studon de Couturat kaj Leau de 1903, kelkfoje artikolon de Moch de 1897, pli malofte raporton de la Internacia Lingvistika Societo en Parizo en la jaroj ĉirkaŭ 1858 kaj tre malofte leteron de Kartezio de 1629. Krome, kelkaj sciencistoj opinias, ke la klasifiko kiel distingilon uzas nur la devenon de la vortoj aŭ morfemoj, dum aliaj konsideras la tutan konstruprincipon de la koncerna lingvosistemo. Ĉi tiu esplornoto analizas kaj la originon kaj la kriteriojn de la klasifiko, klopodas taksi ĝian lokon en la pli larĝa tereno de la lingvistiko kaj trovas tre malrapidan procedon de terminiĝo, pro kiu oni eble ne povas klare nomi unusolan aŭtoron de la klasifiko. Abstract: A priori and a posteriori planned languages – an investigation into the sources Planned languages are usually classified as either a priori, a posteriori or mixed. This classification is attributed often to a 1903 reference work by Couturat and Leau, sometimes to an 1897 article by Moch, more rarely to the Société internationale de Linguistique, active around 1858 in Paris, and at times to a letter by Descartes, dated 1629. In addition, the classification is employed by some researchers based on the origin of the lexicon only and by others based on the entire construction principle of the language system. This research note investigates the origins and the criteria of the classification and attempts to place it in the wider context of linguistics. -

Midterm Solutions

WebCT Quiz Grading http://web1.webct.com/SCRIPT/nyuifm/scripts/marker/mark_quiz?940411618+MARK+anon+1+1 Name: anon anon Attempt: 1 Max. Score: 100 Started: Oct 24, 1999 6:07 Finished: Oct 24, 1999 6:18 Time Spent: 10 min., 47 sec. Update Grade Reset Attempt Cancel Question 1 (5 marks) Since Estonia adopted a currency board, the kroon has been fixed against the Euro. Now if Estonia's reduces its balance of trade deficit, what is likely to happen to the money stock in Estonia? 0.0% 1. The currency will appreciate. 0.0% 2. The currency will depreciate. 0.0% 3. The money stock will decrease. 100.0% 4. The money stock will increase. Export surplus = Change in central bank reserves + Private capital outflows. Thus, if the exchange rate is fixed against the US dollar, presumably the central bank conducts open market transactions to maintain that parity. With strong exports, the local currency will tend to appreciate and thus to maintain the fixed exchange rate, the central bank will sell the currency in the foreign exchange market. Thus the domestic implications are an increase in the money stock (the amount of local currency in circulation). 0.0% 5. None of the above. Score: 5.0 / 5.0 Override Mark: Comments: 1 of 12 10/24/99 9:26 PM WebCT Quiz Grading http://web1.webct.com/SCRIPT/nyuifm/scripts/marker/mark_quiz?940411618+MARK+anon+1+1 Question 2 (5 marks) Toronto Dominion Bank gives you, the treasurer of Ho Inc., a quote for the Canadian dollar at C$1.1465-75/US$, what quote would it give in so-called "U.S.