Commune De Manthes Departement De La Drome

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cabinet Du Préfet Service Départemental De La

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CALAMITÉ AGRICOLE NEIGE (14/11/2019) Valence, le 09/07/2020 Ouverture de la pro !dure La procédure de demande d’indemnisation des pertes de fonds sur cultures pérennes ( abricotier, kiwi, pommier), sols, oli!re, palissa"es, cl#tures, "rilla"es parcours olailles, $aies brise% ent et pertes de récoltes sur pépini!res fruiti!res, ornementales et foresti!res est ou erte& La phase de dépôt des dossiers est ou erte ' compter du 7 (uillet jusqu’au 9 août 2020. + , -one reconnue sinistrée . Les producteurs dont l’e/ploitation (si!"e d’exploitation et surfaces), ou la plus "rande partie des surfaces sinistrées, est située dans les communes ci%dessous peu ent effectuer une demande d’indemnisation . 0lbon, 0li/an, 0lle/, 0mbonil, 0ndancette, 0nneyron, 0ouste-sur%21e, 0rthémona1, 0utichamp, Barbi!res, Barcelonne, Batherna1, Beaufort-sur%Ger anne, Beaumont-l!s%Valence, 3eaumont% 5onteu/, 3eaure"ard-Baret, 3eausemblant, 3eau allon, 3ésa1es, 3our"%de%6éa"e, 3our"%l!s%Valence, 3ou ante, 3ren, 7$abeuil, 7$abrillan, 7$anos%7urson, 7$antemerle-les%3lés, 7$armes-sur-l89erbasse, 7$arpe1, 7$:teaudouble, 7$:teauneuf%de%Galaure, 7$:teauneuf-sur%;s!re, 7$:tillon%2aint%<ean, 7$atu=an"e-le%Goubet, 7$a annes, 7la e1son, 7lérieux, 7liousclat, 7obonne, 7ombo in, 7ondillac, 7répol, 7rest, 7ro=es%9ermita"e, >i a(eu, ?che is, ?pinou=e, ?rôme, ?toile-sur%@$ône, Aurre, A1"lu1% Ascoulin, Aymeu/, Ba1-le%7los, 4énissieu/, 4er ans, 4e1ssans, 4i"ors%et-Lo=eron, Grane, 4ran"es%les% 3eaumont, 9auteri es, 9ostun, <aillans, La 3aume%7ornillane, La 3aume%d89ostun, -

Zones Infra : Classement Par Ordre Alphabetique De Communes

DIPER MOUVEMENT 2020 DSDEN26 ZONES INFRA : CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE COMMUNES COMMUNES ZONE INFRA ALBON NORD DROME ALIXAN GRAND ROMANS ALLAN RHODANIEN ALLEX VALLEE DROME ANCONE RHODANIEN ANDANCETTE NORD DROME ANNEYRON NORD DROME AOUSTE SUR SYE VALLEE DROME AUBRES DROME MERIDIONALE AUREL DROME EST AUTICHAMP VALLEE DROME BARBIERES GRAND ROMANS BARSAC DROME EST BEAUFORT SUR GERVANNE VALLEE DROME BEAUMONT LES VALENCE GRAND VALENCE BEAUMONT MONTEUX GRAND VALENCE BEAUREGARD BARET GRAND ROMANS BEAUSEMBLANT NORD DROME BEAUVALLON GRAND VALENCE BELLEGARDE EN DIOIS DROME EST BESAYES GRAND ROMANS BONLIEU SUR ROUBION VALLEE DROME BOUCHET RHODANIEN BOULC DROME EST BOURDEAUX RHODANIEN BOURG DE PEAGE GRAND ROMANS BOURG LES VALENCE GRAND VALENCE BREN NORD DROME BUIS LES BARONNIES DROME MERIDIONALE CHABEUIL GRAND VALENCE CHABRILLAN VALLEE DROME CHAMARET RHODANIEN CHANOS CURSON NORD DROME CHANTEMERLE LES BLES NORD DROME CHARMES SUR L HERBASSE NORD DROME CHAROLS VALLEE DROME CHARPEY GRAND ROMANS CHATEAUDOUBLE GRAND VALENCE CHATEAUNEUF DE GALAURE NORD DROME CHATEAUNEUF DU RHONE RHODANIEN CHATEAUNEUF SUR ISERE GRAND VALENCE CHATILLON EN DIOIS DROME EST CHATILLON ST JEAN GRAND ROMANS CHATUZANGE LE GOUBET GRAND ROMANS CHAVANNES NORD DROME CLAVEYSON NORD DROME DIPER MOUVEMENT 2020 DSDEN26 COMMUNES ZONE INFRA CLEON D ANDRAN VALLEE DROME CLERIEUX GRAND ROMANS CLIOUSCLAT VALLEE DROME COBONNE VALLEE DROME COLONZELLE RHODANIEN COMBOVIN GRAND VALENCE CONDORCET DROME MERIDIONALE CREST VALLEE DROME CROZES HERMITAGE NORD DROME CURNIER DROME MERIDIONALE DIE DROME -

LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental Des Risques Majeurs

LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental des Risques Majeurs PRÉFECTURE DE LA DRÔME DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 2004 Éditorial Depuis de nombreuses années, en France, des disposi- Les objectifs de ce document d’information à l’échelle tifs de prévention, d'intervention et de secours ont été départementale sont triples : dresser l’inventaire des mis en place dans les zones à risques par les pouvoirs risques majeurs dans la Drôme, présenter les mesures publics. Pourtant, quelle que soit l'ampleur des efforts mises en œuvre par les pouvoirs publics pour en engagés, l'expérience nous a appris que le risque zéro réduire les effets, et donner des conseils avisés à la n'existe pas. population, en particulier, aux personnes directement Il est indispensable que les dispositifs préparés par les exposées. autorités soient complétés en favorisant le développe- Ce recueil départemental des risques majeurs est le ment d’une « culture du risque » chez les citoyens. document de référence qui sert à réaliser, dans son pro- Cette culture suppose information et connaissance du longement et selon l’urgence fixée, le Dossier risque encouru, qu’il soit technologique ou naturel, et Communal Synthétique (DCS) nécessaire à l’informa- 1 doit permettre de réduire la vulnérabilité collective et tion de la population de chaque commune concernée individuelle. par au moins un risque majeur. Cette information est devenue un droit légitime, défini Sur la base de ces deux dossiers, les maires ont la par l’article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 responsabilité d’élaborer des documents d’information relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protec- communaux sur les risques majeurs (DICRIM), qui ont tion de la forêt contre l'incendie et à la prévention des pour objet de présenter les mesures communales d’a- lerte et de secours prises en fonction de l’analyse du risques majeurs. -

Carte Administrative De La Drôme

CARTE ADMINISTRATIVE DE LA DRÔME lapeyrouse- Périmètre des arrondissements 2017 mornay epinouze manthes saint-rambert- lens-lestang moras- d'albon saint-sorlin- en-valloire en-valloire le anneyron grand-serre hauterives andancette chateauneuf- Préfecture albon de-galaure montrigaud saint-martin- fay-le-clos d'aout saint-christophe- mureils et-le-laris Sous-Préfecture beausemblant tersanne la motte- saint-bonnet- laveyron de-galaure saint-avit miribel montchenu de-valclerieux saint-uze bathernay saint-laurent- d'onay Arrondissement de Valence saint-vallier ratieres crepol claveyson montmiral saint-barthelemy- charmes-sur- ponsas de-vals l'herbasse le chalon saint-michel- sur-savasse Arrondissement de Die serves- bren arthemonay sur-rhone saint-donat-sur- marges chantemerle- geyssans erome les-bles marsaz l'herbasse parnans gervans Arrondissement de Nyons larnage chavannes peyrins triors crozes- chatillon- hermitage Saint- saint-jean veaunes bardoux genissieux la baume-saint-nazaire- mercurol mours-saint- en-royans Communes transférées dans clerieux d'hostun Sainte- Saint- tain-l'hermitage eusebe Saint Thomas eulalie- julien- Chanos- saint-paul- eymeux En Royans les-romans en-royans le nouvel arrondissement curson en-vercors granges-les- romans-sur-isere La Motte beaumont Fanjas Beaumont- jaillans hostun la roche- monteux echevis saint-martin- rochechinard saint-laurent- de-glun en-vercors bourg-de-peage en-royans Pont-de- saint-jean- l'isere chatuzange-le-goubet oriol- en-royans en-royans chateauneuf-sur-isere beauregard- baret saint-martin- -

Valence, Le 16 Avril 2019

PRÉFET DE LA DRÔME Préfecture Cabinet du Préfet Service départemental de la communication interministérielle Valence, le 16 avril 2019 [email protected] COMMUNIQUÉ DE PRESSE INDEMNISATION DES PRODUCTEURS DE CERISE SINISTRÉS SUITE AUX PLUIES EXCESSIVES DE MAI ET JUIN 2018 OUVERTURE DE LA PHASE DE DÉPÔT DES DOSSIERS Par arrêté ministériel du 3 décembre 2018, sont considérés comme présentant le caractère de calamité agricole les dommages dus aux pluies excessives de mai et juin 2018, pour les pertes de récolte sur cerises. 1 – Zone reconnue sinistrée : Les producteurs dont l’exploitation (siège d’exploitation et/ou surfaces sinistrées), est située dans les communes ci-dessous peuvent effectuer une demande d’indemnisation : ALBON, ALIXAN, ALLEX, AMBONIL, ANCONE, ANDANCETTE, ANNEYRON, ARPAVON, AUBRES, BEAUMONT-LES-VALENCE, BEAUMONT-MONTEUX, BEAUREGARD-BARET, BEAUSEMBLANT, BEAUVALLON, BEAUVOISIN, BELLECOMBE-TARENDOL, BENIVAY-OLLON, BESAYES, BESIGNAN, BOURG-DE-PEAGE, BOURG-LES-VALENCE, BREN, BUIS-LES- BARONNIES, CHABEUIL, CHANOS-CURSON, CHANTEMERLE-LES-BLES, LA CHARCE, CHARMES-SUR-L'HERBASSE, CHARPEY, CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE, CHATEAUNEUF- SUR-ISERE, CHATEAUNEUF-DU-RHONE, CHATILLON-SAINT-JEAN, CHATUZANGE-LE- GOUBET, CHAUVAC-LAUX-MONTAUX, CHAVANNES, CLERIEUX, CLIOUSCLAT, CONDILLAC, CONDORCET, CORNILLAC, CORNILLON-SUR-L'OULE, LA COUCOURDE, CREST, CROZES- HERMITAGE, CURNIER, DONZERE, ECHEVIS, EPINOUZE, EROME, ETOILE-SUR-RHONE, EURRE, EYGALIERS, EYROLES, FAY-LE-CLOS, GENISSIEUX, GERVANS, GRANGES-LES- BEAUMONT, HOSTUN, JAILLANS, LABOREL, -

Rapport D'étude

Elaboration du PLU de Manthes (26) #$! '= $- (/#. $-$ (/#. F&& $-$ GKGFE &<EILJHFNGIE 3<EILJHFNIFM '$-$'(/#.B2())=!- , */)0' "'+.+/)-)*, %# ## ('''' +/00+()-'$Etat initial de l’environnement / PADD /Zonage – partie Patrimoine naturel F & # ,/+/00+()-' Elaboration du PLU de Manthes (26) SOMMAIRE 1. Préambule ...................................................................................................................................... 5 2. Méthodologie employée ............................................................................................................... 5 2.1. INTERVENANTS===================================================================================================================J 2.2. METHODOLOGIE EMPLOYEE===============================================================================================J 3. Le cadre physique ......................................................................................................................... 6 3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE===============================================================================================K 3.2. LE CLIMAT===========================================================================================================================K 3.3. La topographie==================================================================================================================L 3.4. La Géologie========================================================================================================================N 3.5. -

Carte Des Propositions De Périmètres D'epci À Fiscalité Propre

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE Schéma départemental de coopération intercommunale Proposition d'intercommunalités à fiscalité propre et communautés de communes actuelles Siège en Ardèche Limony Charnas Vinzieux 1 - Vivarhône 19 - Pays d'Aubenas - Vals Saint-Jacques-d'Atticieux Lapeyrouse-Mornay 2 - Bassin d'Annonay 20 - Roche de Gourdon Brossainc Félines Serrières Epinouze 3 - Val d'Ay 21 - Privas Rhône et Vallée Manthes 4 - Haut Vivarais 22 - Barrès - Coiron Savas 11 Peyraud Lens-Lestang 5 - Pays de st Félicien 23 - Berg et Coiron Saint-Marcel-les-Annonay Saint-Rambert-d'Albon Moras-en-Valloire Peaugres Bogy Saint-Sorlin-en-Valloire 6 - Tournonnais 24 - Vinobre Saint-Clair Champagne Boulieu-les-Annonay 7 - Pays de Lamastre 25 - Porte des Hautes Cévennes Colombier-le-Cardinal 3838 Anneyron Saint-Désirat 3838 Hauterives 8 - Boutières 26 - Val de Ligne Davezieux Saint-Cyr Andancette Annonay 9 - Pays du Cheylard 27 - Beaume Drobie Saint-Etienne-de-Valoux Chateauneuf-de-Galaure 10 - Les Chataigniers 28 - Cévenne et Montagne Ardéchoise Thorrenc Albon Villevocance Andance Fay-le-clos Saint-Martin-d'Aout 11 - Eyrieux aux Serres 29 - Cévennes Vivaroises Vanosc 22 Vernosc-les-Annonay Saint-Christophe-et-le-Laris Talencieux Mureils 12 - Pays de Vernoux 30 - Pays des Vans Roiffieux Beausemblant Tersanne Saint-Avit La Motte-de-Galaure 13 - Rhône Crussol 31 - Gorges de l'Ardèche, terre des hommes, de la pierre et de l'eau Monestier Laveyron Saint-Uze Montchenu 14 - Les deux Chênes 32 - Rhône Helvie Vocance Quintenas Ardoix Sarras Bathernay Saint-Alban-d'Ay -

Télécharger L'arrêté N° 08-0012 Avec La Cartographie Associée

PREFECTURE DE LA DROME ARRÊTE n° 08-0012 définissant la zone à risque faible pour les incendies de forêt Le Préfet, Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Vu le Code Forestier et notamment l’article L.321-6, VU la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU le Code de l’Environnement, VU le Code de l‘Urbanisme, Vu l’arrêté préfectoral permanent réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt n° 08-0011 du 02 janvier 2008 VU l’avis de la Sous-commission Consultative Départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêts, landes, maquis et garrigues, SUR la proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, ARRÊTE Article 1 Les massifs forestiers situés dans les communes de la liste annexée constitue la zone à risque faible pour les incendies de forêt du département. Article 2 Cet arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets de Die et Nyons, les Maires du département, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur de l’Agence Interdépartementale de l’Office National des Forêts, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur -

Le Lien Lapeyrousien

Le Lien Lapeyrousien LAPEYROUSE-MORNAY Bulletin Municipal — Décembre 2015 N°30 Sommaire Le mot du maire page 2 Vie communale page 3 Projets et réalisations pages 4 à 7 Vie communale pages 8 à 14 Etat civil page 14 Calendrier page 15 Vie associative pages 15 à 31 Mémo utile page 32 maire Le mot du L’ année 2015 va s’achever dans quelques jours. Elle finit malheureusement comme elle avait commencé dans le sang, la peur et le chagrin. Comment ne pas évoquer ces attentats sanglants, ces actes barbares qui ont frappé notre pays en janvier et en novembre dernier ? Nous pensons à tous ceux qui ont perdu la vie, qui ont été Madame le Maire et blessés, dont certains sont toujours hospitalisés, à leur famille et leurs amis mais également à tous ceux qui, présents sur les lieux de ces atten- son Conseil Municipal tats, resteront marqués à jamais. Paris, notre capitale a été frappée en sont heureux plein cœur, la France, notre patrie touchée par des actes terroristes. De nombreuses marques de solidarité ont émané de nombreux pays dans de vous inviter à la le monde qui n’ont pas hésité à entonner notre Marseillaise et à mettre leurs plus grands monuments aux couleurs bleu, blanc, rouge. L’adhé- traditionnelle sion aux valeurs de notre République doit rester pour tous les Français le ciment de notre bien commun. Le drapeau tricolore, la devise ins- rencontre des vœux crite sur le fronton de nos Mairies « Liberté-Egalité-Fraternité » doivent nous rappeler que ces valeurs sont plus fortes que tout. -

Rapport Du Commissaire Enqueteur

Département de la Drôme COMMUNE de LENS-LESTANG ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE relative au projet de révision du PLAN LOCAL d’URBANISME et du Zonage Assainissement Tribunal Administratif de Grenoble : décision N° E19000145 / 38 en date du 9 mai 2019 RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 1 Révision du PLU et Zonage assainissement – Lens Lestang – Juin – août 2019 - SOMMAIRE : 1 – GENERALITES 1.1 – Objet de la Révision du PLU et du Zonage Assainissement 1.2 - Objet de la révision du Zonage assainissement 1.3 – Cadre juridique et administratif de l’enquête de Révision du PLU 1.4 – Cadre juridique du Zonage assainissement 1.5 – désignation du commissaire-enquêteur 1.6 -Déroulement et accomplissement des différentes phases de la procédure 1.7 - Modalités de concertation et concertation effectuée 2 – ORGANISATION et DEROULEMENT de L’ENQUETE 2.1 – Démarches et réunions préalables avant ouverture de l’enquête 2.2 – Publicité et information du public 2.3 – Calendrier de l’enquête et des permanences 2.4 – Accueil du public 2.5 – Dossiers d’enquête : dossier de révision du PLU 2.5.1 - Pièces administratives 2.5.2 – Dossier du projet de révision du PLU 2.5.3 – Dossier du projet de Zonage Assainissement 2.5.4 – Avis des personnes et organismes publics associés 3– Le projet de révision du PLU 3.1 – Rapport de présentation 3.1.1 – Diagnostic 3.1.2 – Etat initial de l’environnement 3.1.3 – Organisation urbaine actuelle : habitat et activités 3.1.4 – les composantes du paysage 3.1.5 - les risques naturels et technologiques et les servitudes 3.1.6 – les choix retenus -

Horaires À Compter Du 1Er Septembre 2021

BEAUREPAIRE ROMANS-SUR-ISÈRE LE GRAND-SERRE ROMANS-SUR-ISÈRE 12 N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous LE GRAND-SERRE 12 BEAUREPAIRE PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES L : lundi M : mardi Me : mercredi Numéro de service 1201 1203 1205 1209 1211 1213 1217 1219 1221 1223 1225 1229 1207 1215 1217 1227 J : jeudi V : vendredi S : samedi La Région DF : dimanche et fêtes er LMMe LMMe 1 septembre 2021 Jours de circulation L V Me Me V Me V LMJV LMJV LMJV V Me V V vous transporte JV JV Aucun service ne circule les jours fériés. Renvoi à consulter 1 2 3 BEAUREPAIRE (COLLÈGE J. BREL) - - - - - 12:40 - - - - 17:05 - - - - - BEAUREPAIRE (GARE ROUTIÈRE) - - 07:40 - 11:30 - - 13:25 - - - 18:00 08:10 11:30 - 17:10 CALENDRIER SCOLAIRE DRÔME LENS-LESTANG (VILLAGE) 06:00 - 07:45 - - 13:05 - 13:35 - - 17:30 18:10 08:20 - - 17:20 Rentrée des classes : MORAS-EN-VALLOIRE (BASCULE) 06:07 - - - - - - - - - - - - - - - jeudi 2 septembre 2021 MANTHES 06:15 - - - - 13:00 - - - - 17:25 - - - - - Vacances de la Toussaint : du samedi 23 octobre 2021 LAPEYROUSSE-MORNAY (VILLAGE) 06:20 - - - 11:35 12:56 - - - - 17:21 - - 11:35 - - au dimanche 7 novembre 2021 JARCIEU 06:26 - - - 11:38 - - - - - - - - 11:38 - - Vacances de Noël : EPINOUZE (STADE) 06:32 - - - 11:40 - - - - - - - - 11:40 - - Pour identifier le prix de votre trajet, regardez le du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 ST-SORLIN-EN-VALLOIRE (LE NANT) 06:39 - - - 11:45 - - - - - - - - 11:45 - - nombre de zones que vous traversez et reportez vous au tableau des tarifs Vacances d’hiver -

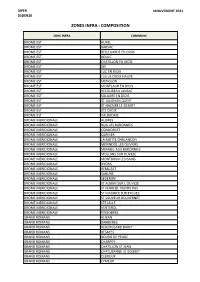

Zones Infra : Composition

DIPER MOUVEMENT 2021 DSDEN26 ZONES INFRA : COMPOSITION ZONE INFRA COMMUNE DROME EST AUREL DROME EST BARSAC DROME EST BELLEGARDE EN DIOIS DROME EST BOULC DROME EST CHATILLON EN DIOIS DROME EST DIE DROME EST LUC EN DIOIS DROME EST LUS LA CROIX HAUTE DROME EST MENGLON DROME EST MONTLAUR EN DIOIS DROME EST RECOUBEAU JANSAC DROME EST SOLAURE EN DIOIS DROME EST ST JULIEN EN QUINT DROME EST ST NAZAIRE LE DESERT DROME EST STE CROIX DROME EST VALDROME DROME MERIDIONALE AUBRES DROME MERIDIONALE BUIS LES BARONNIES DROME MERIDIONALE CONDORCET DROME MERIDIONALE CURNIER DROME MERIDIONALE LA MOTTE CHALANCON DROME MERIDIONALE MERINDOL LES OLIVIERS DROME MERIDIONALE MIRABEL AUX BARONNIES DROME MERIDIONALE MOLLANS SUR OUVEZE DROME MERIDIONALE MONTBRUN LES BAINS DROME MERIDIONALE NYONS DROME MERIDIONALE REMUZAT DROME MERIDIONALE SAHUNE DROME MERIDIONALE SEDERON DROME MERIDIONALE ST AUBAN SUR L OUVEZE DROME MERIDIONALE ST FERREOL TRENTE PAS DROME MERIDIONALE ST MAURICE SUR EYGUES DROME MERIDIONALE ST SAUVEUR GOUVERNET DROME MERIDIONALE STE JALLE DROME MERIDIONALE VENTEROL DROME MERIDIONALE VINSOBRES GRAND ROMANS ALIXAN GRAND ROMANS BARBIERES GRAND ROMANS BEAUREGARD BARET GRAND ROMANS BESAYES GRAND ROMANS BOURG DE PEAGE GRAND ROMANS CHARPEY GRAND ROMANS CHATILLON ST JEAN GRAND ROMANS CHATUZANGE LE GOUBET GRAND ROMANS CLERIEUX GRAND ROMANS EYMEUX DIPER MOUVEMENT 2021 DSDEN26 ZONE INFRA COMMUNE GRAND ROMANS GENISSIEUX GRAND ROMANS GEYSSANS GRAND ROMANS GRANGES LES BEAUMONT GRAND ROMANS HOSTUN GRAND ROMANS JAILLANS GRAND ROMANS LA BAUME D HOSTUN GRAND ROMANS