Etude De La Faisabilite De La Restauration Et De La Gestion Durable Des Ecosystemes Du Haut Tinkisso

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PRSP II) for Guinea and the Public Disclosure Authorized Joint IDA-IMF Staff Advisory Note (JSAN) on the PRSP II

OFFICIAL USE ONLY IDA/SecM2007-0684 December 12, 2007 Public Disclosure Authorized For meeting of Board: Tuesday, January 8, 2008 FROM: Vice President and Corporate Secretary Guinea: Second Poverty Reduction Strategy Paper and Joint IDA-IMF Staff Advisory Note 1. Attached is the Second Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP II) for Guinea and the Public Disclosure Authorized Joint IDA-IMF Staff Advisory Note (JSAN) on the PRSP II. The IMF is currently scheduled to discuss this document on December 21, 2007. 2. The PRSP II was prepared by the Government of Guinea. The paper acknowledges the disappointing outcome of the first PRSP, which covered the period 2002-2006. The political, social and economic environment in which the implementation of PRSP I took place was characterized by poor governance, political instability, and low growth which led to an increase in poverty from 49 percent in 2002 to an estimated 54 percent in 2005. Overall, public service delivery deteriorated in terms of both quality and access and the living conditions for most Guineans worsened. Public Disclosure Authorized 3. PRSP II aims at recapturing lost ground over the past five years. The overall strategy is based on three pillars: (i) improving governance; (ii) accelerating growth and increasing employment opportunities; and (iii) improving access to basic services. It focuses on restoring macroeconomic stability, institutional and structural reforms, and mechanisms to strengthen the democratic process implementation capacity. 4. As approved by the Board on August 6, 2007, the pilot Board Technical Questions and Answer Database (http://boardqa.worldbank.org or from the EDs' portal) is now open for questions. -

Pastoralism and Security in West Africa and the Sahel

Pastoralism and Security in West Africa and the Sahel Towards Peaceful Coexistence UNOWAS STUDY 1 2 Pastoralism and Security in West Africa and the Sahel Towards Peaceful Coexistence UNOWAS STUDY August 2018 3 4 TABLE OF CONTENTS Abbreviations p.8 Chapter 3: THE REPUBLIC OF MALI p.39-48 Acknowledgements p.9 Introduction Foreword p.10 a. Pastoralism and transhumance UNOWAS Mandate p.11 Pastoral Transhumance Methodology and Unit of Analysis of the b. Challenges facing pastoralists Study p.11 A weak state with institutional constraints Executive Summary p.12 Reduced access to pasture and water Introductionp.19 c. Security challenges and the causes and Pastoralism and Transhumance p.21 drivers of conflict Rebellion, terrorism, and the Malian state Chapter 1: BURKINA FASO p.23-30 Communal violence and farmer-herder Introduction conflicts a. Pastoralism, transhumance and d. Conflict prevention and resolution migration Recommendations b. Challenges facing pastoralists Loss of pasture land and blockage of Chapter 4: THE ISLAMIC REPUBLIC OF transhumance routes MAURITANIA p.49-57 Political (under-)representation and Introduction passivity a. Pastoralism and transhumance in Climate change and adaptation Mauritania Veterinary services b. Challenges facing pastoralists Education Water scarcity c. Security challenges and the causes and Shortages of pasture and animal feed in the drivers of conflict dry season Farmer-herder relations Challenges relating to cross-border Cattle rustling transhumance: The spread of terrorism to Burkina Faso Mauritania-Mali d. Conflict prevention and resolution Pastoralists and forest guards in Mali Recommendations Mauritania-Senegal c. Security challenges and the causes and Chapter 2: THE REPUBLIC OF GUINEA p.31- drivers of conflict 38 The terrorist threat Introduction Armed robbery a. -

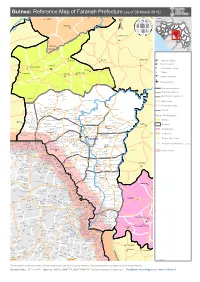

Guinea: Reference Map of Faranah Prefecture (As of 05 March 2015)

Guinea: Reference Map of Faranah Prefecture (as of 05 March 2015) Kalinko SENEGAL MALI GUINEA Sélouma BISSAU GUINEA Komola Koura COTE D'IVOIRE SIERRA LEONE Dialakoro Kankama LIBERIA Sisséla Sanguiana Bissikirima Regional Capital District Capital Dabola Arfamoussayah Sub District Capital Banko Kounendou Village Dogomet N'demba Unpaved runway Paved runway Region boundaries Koulambo District boundaries Morigbeya Dar Es Salam Daro Gada Walan Sub District boundaries Kindoyé DIGUILA CENTRE Fabouya TOUMANIA CENTRE Boubouya Main roads Yombo Nialen Moria Dansoya Secondary roads NIENOUYA CENTRE Teliayaga Doukou Passaya Souriya Mansira Moribaya KONDEBOU KASSA BOUNA CENTRE Tambaya Rivers Foya Gadha Mongoli Babakadia Hafia Gomboya BELEYA CENTRE SABERE KALIA Keema SOUNGBANYA CENTRE Balandou Beindougou SANSANKO CENTRE Sidakoro Gueagbely Gueafari Sokora District (Préfectures) Harounaya Miniandala Badhi Gnentin Oussouya Banire Wolofouga Lamiya Gueagbely Mameyire SANSAMBOU CENTRE BIRISSA CENTRE NGUENEYA CENTRE NIAKO CENTRE Koumandi Koura Dabola Wassakaria Kobalen Bingal Dansoya Tomata Konkofaya Heredou Marela karimbou Sansamba Bouran SOLOYA CENTRE Kolmatamba KOUMANDI KORO Sanamoussaya MILIDALA CENTRE Banfele Labatara Gninantamba BONTALA Koura Sambouya DIANA CENTRE Sansando Faranah Wossekalia FRIGUIA CENTRE MAGNA Halossagoya KALIA CENTRE I KOMBONYA Ballayany Herewa Alia Filly Fore Sakoromaya SOLONYEREYA Khamaya Bindou Dansaya Koutamodiya Salia Kamako Kissidougou Goulouya Fantoumaniya Nerekoro SEREKORO CENTRE Guidonya Kombonyady Wassambala Balankhamba Kabaya -

Sierra Leone – Prospects for Peace Severely Compromised

CONSOLIDATED INTER-AGENCY APPEALS FOR 2001 UNITED NATIONS FOR ADDITIONAL COPIES, PLEASE CONTACT: UN OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS PALAIS DES NATIONS 8-14 AVENUE DE LA PAIX CH - 1211 GENEVA, SWITZERLAND TEL.: (41 22) 917.1972 FAX: (41 22) 917.0368 E-MAIL: [email protected] THIS DOCUMENT CAN ALSO BE FOUND ON http://www.reliefweb.int/ TABLE OF CONTENTS A. EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................... 1 TABLE I :TOTAL FUNDING REQUIREMENTS - BY AGENCY AND COUNTRY ........................................3 TABLE II: SUMMARY OF REQUIREMENTS BY SECTOR AND APPEALING AGENCY............................4 SUB-REGIONAL OVERVIEW......................................................................................................... 5 1. Background .......................................................................................................................... 5 2. Impact on the humanitarian situation ................................................................................... 5 3. Regional and International Response .................................................................................. 6 4. Sub-regional Linkages.......................................................................................................... 7 5. Sub-regional Challenges......................................................................................................8 6. Rationale for a Sub-regional and Multi-disciplinary Approach ............................................ -

MCHIP Guinea End-Of-Project Report October 2010–June 2014

MCHIP Guinea End-of-Project Report October 2010–June 2014 Submitted on: September 15, 2014 Submitted to: United States Agency for International Development under Coooperative Agreement # GHS-A-00-08-00002-000 Submitted by: Yolande Hyjazi, Rachel Waxman and Bethany Arnold 1 The Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) is the USAID Bureau for Global Health’s flagship maternal, neonatal and child health (MNCH) program. MCHIP supports programming in maternal, newborn and child health, immunization, family planning, malaria, nutrition, and HIV/AIDS, and strongly encourages opportunities for integration. Cross-cutting technical areas include water, sanitation, hygiene, urban health and health systems strengthening. MCHIP brings together a partnership of organizations with demonstrated success in reducing maternal, newborn and child mortality rates and malnutrition. Each partner will take the lead in developing programs around specific technical areas: Jhpiego, as the Prime, will lead maternal health, family planning/reproductive health, and prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT); JSI—child health, immunization, and pediatric AIDS; Save the Children—newborn health, community interventions for MNCH, and community mobilization; PATH—nutrition and health technology; JHU/IIP—research and evaluation; Broad Branch—health financing; PSI—social marketing; and ICF International—continues support for the Child Survival and Health Grants Program (CSHGP) and the Malaria Communities Program (MCP). This report was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID), under the terms of the Leader with Associates Cooperative Agreement GHS-A-00-08-00002-00. The contents are the responsibility of the Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. -

Guinea - Number of Confirmed Ebola Cases and Population by Sous - Préfecture (As of 11 April 2015)

Guinea - Number of confirmed Ebola cases and population by Sous - préfecture (as of 11 April 2015) Sambailo SENEGAL Youkounkoun Sareboido Termesse Kamabi Lebekeren Balaki Touba Foulamory Guinguan Mali Niagassola Naboun Ctre Madina Gadha MALI GUINEA-BISSAU Wora Gayah Hidayatou Salambande Woundou Gagnakaly Fougou Kounsitel Telire Fello Koundoua Linsan Donghol Siguirini Matakaou Fafaya Diatifere Franwalia Saran Yimbering Sigon Koumbia Banora Malea Doko Kouratongo Koubia Tianguel Ctre Malanta Bori Lafou Pilimini Wendou Diontou Bankon Korbe Dalein Kintinian Mbour Kolet Siguiri Sansale Konah Balaya Sannou Tougue Dinguiraye Ctre Kakony Parawol Diari Lansanaya Dialokoro Dabiss Kaalan Dionfo Tangali Sagale Ctre Ctr Balandougouba Kiniebakoura Noussy Koin Kalinko Koba Timbi Hafia Mombeyah Fatako Herico Madina Kansangui Komola Koundianakoro Missira Norassoba Niandankoro Bantignel Kankalabe Selouma Khoura Sangaredi Santou Ninguelande Bourouwal Kolangui Teguereyah Sansando Kinieran Timbi Bodie Donghol Brouwal Dialakoro Tarihoye Touni Kebali Boke Ley Touma Tape Mafara Bissikrima Kanfarande Konsotami Morodou Niantanina Ctre Telemele Miro Maci Ditinn Kankama Cissela Ctre Mitty Nyagara Doura Koundian Kolaboui Kaala Bate Daramagnaky Thionthian Dabola Koumana Malapouya Gongoret Ctre Nafadji Dalaba Saramoussaya Sanguiana Balato Kamsar Sinta Ctre Banguigny Sangareah Faralako Poredaka Dogomet Ndema Banko Babila Mandiana Bintimodia Sogolon Timbo Kouroussa Baro Karifamoriah Ctre Kolia Konendou Ctre Balandougou Baguinet Tolo Dounet Kindoye Mankountan Lisso Fria -

Guinea: Poverty Reduction Strategy Paper

REPUBLIC OF GUINEA Work – Justice – Solidarity Ministry of the Economy, Finances and Planning Poverty Reduction Strategy Paper PRSP–2 (2007–2010) Conakry, August 2007 Permanent Secretariat for the Poverty Reduction Strategy (SP-SRP) Website: www.srp-guinee.org.Telephone: (00224) 30 43 10 80. ACKNOWLEDGEMENTS This document is the fruit of a collective effort that has involved many development stakeholders: executives of regionalized and decentralized structures, civil society organizations, development partners, etc. Warm thanks to all of them. The government would particularly like to acknowledge the grassroots organizations and civil society actors who, despite the difficulties that affected the implementation of the PRSP-I, have renewed their confidence in its action. The lessons learned from the implementation of the PRSP-I have helped in the design and preparation of the document. For this, the government again thanks the development partners who have accompanied it in this exercise and provided technical and financial contributions (EU, GTZ, SCAC, Canadian Cooperation), as well as the team of national experts who carried out field work with dedication and professionalism. Furthermore, without the painstaking work carried out in 2005 and 2006 as part of the process of refining the regional PRSPs, it certainly would not have been possible to prepare this document. The same is true of the work done, mainly in 2006, to evaluate needs aimed at reaching the MDGs. In this regard, we thank the United Nations System, and in particular the UNDP, for its exceptional contribution. Finally, the government extends its most sincere thanks to all those, both named and unnamed, who participated in this collective work. -

Camtraco Management Services

CAMTRACO MANAGEMENT SERVICES CONFIDENTIAL This proposal is for the supply, transport by sea, installation and commissioning in Guinea of isolated photovoltaic solar systems for 50 villages. 1. Object The purpose of this project is to provide electricity in rural areas of Guinea. 50 villages were chosen in the first phase for the installation of solar systems with isolated storage capacity adapted to the needs of the connected devices. 2. Locations and insolation NUMBER OF IRRADIATION N° NATURAL REGIONS PREFECTURES VILLAGES VILAGES (kWh/m²/day) DOGMET – KANKAMA - 1 DABOLA 3 4,8 BISSIKIRIMA KINIERAN- SANGUIANA -SARAYA 2 KOUROUSSA 4 5,0 – CISSELA TOKOUNOU-BATENAFAYI- 3 KANKAN SANFINA -TOKOUNOU- 6 5,5 UPPER-GUINEA (24) BATENAFAYI -BALANDOU NORASSOBA-SIGUIRINI- NIANDANKORO – BAFINDA – 4 SIGUIRI DOKO- KOUREMALE – 8 5,5 FRENKAMAYA – KINGNEIBAKOURA – TIGUIBIRI 5 FARANAH TIRO- KOBIKORO- BANYA 3 5,0 1 DUBREKA KONFONYA 1 4,8 2 FRIA TORMELEN- BAGUINET 2 4,8 3 MARITIME GUINEA (11) BOFFA FONFO –KOLO 2 4,8 KOLIA – YONYA – SANGAREKO – 4 BOKE 6 4,8 TANENE – SINEYA -DARI DOUNET –OUREKABA- MARELA – 1 MID-GUINEA (5) MAMOU 5 4,8 TAMAGALE- SARAMOUSAYA 1 MACENTA SEREDOU 1 3,8 2 KISSIDOUGOU YENDE MILLIMOU 1 4,8 3 GUECKEDOU KAMALO – TEKOULO 2 3,8 FORESTED GUINEA (10) BOUNOUMA-KOROPARA- 4 N’ZEREKORE 5 3,8 YALENZOU-SAMOE- KOULE 5 LOLA BOSSOU 1 3,8 Insolation depends on location and meteorological conditions for each site. For power and energy consumption profile data calculated for each consumer of electricity equipment (loads), the insolation of the considered site determines the power of the photovoltaic field (W) and the storage capacity of batteries (Wh). -

Poverty Reduction Strategy Paper PRSP–2

© 2008 International Monetary Fund January 2008 IMF Country Report No. 08/7 Guinea: Poverty Reduction Strategy Paper Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) are prepared by member countries in broad consultation with stakeholders and development partners, including the staffs of the World Bank and the IMF. Updated every three years with annual progress reports, they describe the country's macroeconomic, structural, and social policies in support of growth and poverty reduction, as well as associated external financing needs and major sources of financing. This country document for Guinea, dated August 2007, is being made available on the IMF website by agreement with the member country as a service to users of the IMF website. To assist the IMF in evaluating the publication policy, reader comments are invited and may be sent by e-mail to [email protected]. Copies of this report are available to the public from International Monetary Fund • Publication Services 700 19th Street, N.W. • Washington, D.C. 20431 Telephone: (202) 623-7430 • Telefax: (202) 623-7201 E-mail: [email protected] • Internet: http://www.imf.org Price: $18.00 a copy International Monetary Fund Washington, D.C. ©International Monetary Fund. Not for Redistribution This page intentionally left blank ©International Monetary Fund. Not for Redistribution REPUBLIC OF GUINEA Work – Justice – Solidarity Ministry of the Economy, Finances and Planning Poverty Reduction Strategy Paper PRSP–2 (2007–2010) Conakry, August 2007 Permanent Secretariat for the Poverty Reduction Strategy (SP-SRP) Website: www.srp-guinee.org.Telephone: (00224) 30 43 10 80. ©International Monetary Fund. Not for Redistribution ACKNOWLEDGEMENTS This document is the fruit of a collective effort that has involved many development stakeholders: executives of regionalized and decentralized structures, civil society organizations, development partners, etc. -

International Development Group Working Paper Series

March 2014 No. 2014-02 International Development Group Working Paper Series Does Better Governance Improve Service Delivery? Evidence and Lessons Learned from the Guinea Faisons Ensemble Project Christian Arandel, Lead Author Marissa Bell, Contributing Author Dan Gerber, Contributing Author A working paper of the Governance and Economic Development Division, International Development Group, RTI International 3040 East Cornwallis Road P.O. Box 12194 Research Triangle Park, North Carolina 27709-2194 USA International Development Group Working Paper Series Does Better Governance Improve Service Delivery? Evidence and Lessons Learned from the Guinea Faisons Ensemble Project Christian Arandel, Lead Author Marissa Bell, Contributing Author Dan Gerber, Contributing Author Governance and Economic Development Division, International Development Group (IDG), RTI International 3040 East Cornwallis Road Post Office Box 12194 Research Triangle Park, NC 27709-2194 919-541-6343 [email protected] March 2014 No. 2014-02 IDG working papers allow staff of RTI’s International Development Group to reflect on experience and data accumulated through project implementation and research. The analysis and conclusions in the papers are preliminary, intended to share ideas, encourage discussion, and gather feedback. They are a means of furthering the goal of translating knowledge into practice. The views expressed herein are the authors’ and do not necessarily represent those of RTI or its clients. Arandel, Bell, & Gerber Service Delivery: Faisons Ensemble TABLE -

Guinea Ebola Response Plan II: End of Project Report June 02, 2015–May 31, 2016

Guinea Ebola Response Plan II: End of Project Report June 02, 2015–May 31, 2016 Submitted to: United States Agency for International Development under Cooperative Agreement #AID-OAA-A-14-00028 Submitted by: Jhpiego Corporation The Maternal and Child Survival Program (MCSP) is a global United States Agency for International Development (USAID) Cooperative Agreement to introduce and support high-impact health interventions with a focus on 25 high-priority countries with the ultimate goal of ending preventable child and maternal deaths within a generation. Visit www.mcsprogram.org to learn more. This report is made possible by the generous support of the American people through USAID under the terms of the Cooperative Agreement AID-OAA-A-14-00028. The contents are the responsibility of MCSP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. Guinea Summary Strategic Objectives Support health care workers and facilities to continue to offer high-quality health services in safe environment by strengthening infection prevention and control (IPC) practices through training, supportive supervision, and complementary monitoring and evaluation. Program Dates June 02, 2015 to May 31, 2016 (originally 6 month project, received 6 month extension) PY1 Approved $2,400,000 Budget Geographic 5 prefectures of Boke, Dabola, Dinguiraye, Faranah, and Mandiana Focus Area No. of facilities and/or No. of regions (%) No. of prefectures (%) Geographic communities (%) Presence 3/8 (38%) 5/38 (13%) 59/461 (13%) Technical OTHER: Ebola -

Evaluation of the Hydroenergetic Potential of the Fall from Kalako to Dabola, Guinea

International Journal of Advanced Research and Publications ISSN: 2456-9992 Evaluation Of The Hydroenergetic Potential Of The Fall From Kalako To Dabola, Guinea. Doussou Lancine TRAORE, Yacouba CAMARA, Ansoumane SAKOUVOGUI, Mamby KEITA Polytechnic Institute, Gamal Abdel Nasser University of Conakry - Guinea, Energy Department, Higher Institute of Technology of Mamou - Guinea, Department of Physics, Faculty of Sciences, Gamal Abdel Nasser University of Conakry - Guinea, Traoredl54 @ gmail.com, +224 628 991426 [email protected], +224 622288295 [email protected], +224 628016168 [email protected], +224 622681932 Abstract: The hydro-energetic potential of the Kalako site on the Tinkisso River in Dabola prefecture, evaluated by the spot measurement method during the month of March (dry season) is 5085.50 kW, or about 5.1 MW. This value is in the range of mini hydroelectric plants. The values of the evaluation parameters of this hydroenergetic potential at this time are: the depth of the watercourse (0.58 m), the flow velocity (1.46 m/s), the flow rate (14.4 m3/s), the drop height (60 m) and the efficiency of the electromechanical equipment (60%). Such a regular assessment of the hydroelectric potential of all waterfalls available in the country would provide a reliable database on the existing hydroelectric potential, hence the objective of this research. Key words: Assessment, potential, hydropower, useful power. 1.Introduction these hydroelectric potentials is often based on analyzes of Hydroelectric power is a renewable energy obtained by meteorological and hydrological data over a long period (25 converting the hydraulic energy of the various natural water to 50 years). It turns out that for most of these sites in flows into electricity.