Filesharing Von Musiktiteln in Deutschland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Foxx Street Gossip Zip File Download Avtok V.1.0

foxx street gossip zip file download AvtoK v.1.0. AvtoK - multi autoclicker. Software for recording and playback of action with a keyboard and mouse, which can be repeated in autoclicker. Despite the apparent simplicity of the main window is quite powerful in its class. Scope: In games and sites that require routine activities. To automate tedious and repetitive actions on the computer. By setting the control points can analyze the image on the screen and organize complex actions. Features. Read more. Rate: License: Freeware Category: Automation Tools Developer: Ocean games Downloads: 319 Size: 1.63 Mb Price: Free. To free download a trial version of AvtoK, click here To visit developer homepage of AvtoK, click here. Screen Shot. Click on a thumbnail for the larger image. System Requirements. AvtoK requires Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP. Buzzer v.1.1.0.0. A massive red button that plays a sound of your choice from the config menu allowing you to have a game show style buzzer. Cockerel sound Smelly bottom sound Joke drum roll sound French tart sound Door bell sound Horny horn sound Bloke who’s trapped his figure in the car boot sound Wolf whistle sound Some nifty piece of. Read more. Rate: Release Date: 09/13/2012 License: Freeware Category: Recreation Developer: FluxedDev.com Downloads: 26 Size: 6 Mb Price: Free. To free download a trial version of Buzzer, click here To visit developer homepage of Buzzer, click here. Screen Shot. Click on a thumbnail for the larger image. System Requirements. -

Uila Supported Apps

Uila Supported Applications and Protocols updated Oct 2020 Application/Protocol Name Full Description 01net.com 01net website, a French high-tech news site. 050 plus is a Japanese embedded smartphone application dedicated to 050 plus audio-conferencing. 0zz0.com 0zz0 is an online solution to store, send and share files 10050.net China Railcom group web portal. This protocol plug-in classifies the http traffic to the host 10086.cn. It also 10086.cn classifies the ssl traffic to the Common Name 10086.cn. 104.com Web site dedicated to job research. 1111.com.tw Website dedicated to job research in Taiwan. 114la.com Chinese web portal operated by YLMF Computer Technology Co. Chinese cloud storing system of the 115 website. It is operated by YLMF 115.com Computer Technology Co. 118114.cn Chinese booking and reservation portal. 11st.co.kr Korean shopping website 11st. It is operated by SK Planet Co. 1337x.org Bittorrent tracker search engine 139mail 139mail is a chinese webmail powered by China Mobile. 15min.lt Lithuanian news portal Chinese web portal 163. It is operated by NetEase, a company which 163.com pioneered the development of Internet in China. 17173.com Website distributing Chinese games. 17u.com Chinese online travel booking website. 20 minutes is a free, daily newspaper available in France, Spain and 20minutes Switzerland. This plugin classifies websites. 24h.com.vn Vietnamese news portal 24ora.com Aruban news portal 24sata.hr Croatian news portal 24SevenOffice 24SevenOffice is a web-based Enterprise resource planning (ERP) systems. 24ur.com Slovenian news portal 2ch.net Japanese adult videos web site 2Shared 2shared is an online space for sharing and storage. -

The Wealth of Networks How Social Production Transforms Markets and Freedom

Name /yal05/27282_u00 01/27/06 10:25AM Plate # 0-Composite pg 3 # 3 The Wealth of Networks How Social Production Transforms Markets and Freedom Yochai Benkler Yale University Press Ϫ1 New Haven and London 0 ϩ1 Name /yal05/27282_u00 01/27/06 10:25AM Plate # 0-Composite pg 4 # 4 Copyright ᭧ 2006 by Yochai Benkler. All rights reserved. Subject to the exception immediately following, this book may not be repro- duced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copy- ing permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. The author has made an online version of the book available under a Creative Commons Noncommercial Sharealike license; it can be accessed through the author’s website at http://www.benkler.org. Printed in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Benkler, Yochai. The wealth of networks : how social production transforms markets and freedom / Yochai Benkler. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-0-300-11056-2 (alk. paper) ISBN-10: 0-300-11056-1 (alk. paper) 1. Information society. 2. Information networks. 3. Computer networks—Social aspects. 4. Computer networks—Economic aspects. I. Title. HM851.B457 2006 303.48'33—dc22 2005028316 A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. -

Cisco SCA BB Protocol Reference Guide

Cisco Service Control Application for Broadband Protocol Reference Guide Protocol Pack #60 August 02, 2018 Cisco Systems, Inc. www.cisco.com Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices. THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS. THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY. The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS” WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE. IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. -

Traffic Recognition in Cellular Networks

IT 09 010 Examensarbete 30 hp March 2009 Traffic Recognition in Cellular Networks Alexandros Tsourtis Institutionen för informationsteknologi Department of Information Technology Abstract Traffic Recognition in Cellular Networks Alexandros Tsourtis Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Traffic recognition is a powerful tool that could provide valuable information about the network to the network operator. The association of additional information Besöksadress: carried by control packets in the core cellular network would help identify the traffic Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 that stem from each user and acquire statistics about the usage of the network Hus 4, Plan 0 resources and aid detecting problems that only one or a small group of users experience. The program used is called TAM and it operates only on Internet traffic. Postadress: The enhancements of the program included the support for the Gn and Gi interfaces Box 536 751 21 Uppsala of the cellular network where the control traffic is transferred via the GTP and RADIUS protocols respectively. Furthermore, the program output is verified using Telefon: two other tools that operate on the field with satisfactory results and weaknesses 018 – 471 30 03 were detected on all tools studied. Finally, the results of TAM were demonstrated Telefax: with conclusions being drawn about the statistics of the network. The thesis 018 – 471 30 00 concludes with suggestions for improving the program in the future. Hemsida: http://www.teknat.uu.se/student Handledare: Tord Westholm Ämnesgranskare: Ivan Christoff Examinator: Anders Jansson IT 09 010 Tryckt av: Reprocentralen ITC Acknowledgements My thanks goes first to my supervisor in Ericsson, Tord Westholm for sug- gesting valuable comments, helping to structure the work and the presenta- tion and allowing me to take decisions concerning the project direction. -

The Edonkey File-Sharing Network

The eDonkey File-Sharing Network Oliver Heckmann, Axel Bock, Andreas Mauthe, Ralf Steinmetz Multimedia Kommunikation (KOM) Technische Universitat¨ Darmstadt Merckstr. 25, 64293 Darmstadt (heckmann, bock, mauthe, steinmetz)@kom.tu-darmstadt.de Abstract: The eDonkey 2000 file-sharing network is one of the most successful peer- to-peer file-sharing applications, especially in Germany. The network itself is a hybrid peer-to-peer network with client applications running on the end-system that are con- nected to a distributed network of dedicated servers. In this paper we describe the eDonkey protocol and measurement results on network/transport layer and application layer that were made with the client software and with an open-source eDonkey server we extended for these measurements. 1 Motivation and Introduction Most of the traffic in the network of access and backbone Internet service providers (ISPs) is generated by peer-to-peer (P2P) file-sharing applications [San03]. These applications are typically bandwidth greedy and generate more long-lived TCP flows than the WWW traffic that was dominating the Internet traffic before the P2P applications. To understand the influence of these applications and the characteristics of the traffic they produce and their impact on network design, capacity expansion, traffic engineering and shaping, it is important to empirically analyse the dominant file-sharing applications. The eDonkey file-sharing protocol is one of these file-sharing protocols. It is imple- mented by the original eDonkey2000 client [eDonkey] and additionally by some open- source clients like mldonkey [mlDonkey] and eMule [eMule]. According to [San03] it is with 52% of the generated file-sharing traffic the most successful P2P file-sharing net- work in Germany, even more successful than the FastTrack protocol used by the P2P client KaZaa [KaZaa] that comes to 44% of the traffic. -

The Application Usage and Risk Report an Analysis of End User Application Trends in the Enterprise

The Application Usage and Risk Report An Analysis of End User Application Trends in the Enterprise 8th Edition, December 2011 Palo Alto Networks 3300 Olcott Street Santa Clara, CA 94089 www.paloaltonetworks.com Table of Contents Executive Summary ........................................................................................................ 3 Demographics ............................................................................................................................................. 4 Social Networking Use Becomes More Active ................................................................ 5 Facebook Applications Bandwidth Consumption Triples .......................................................................... 5 Twitter Bandwidth Consumption Increases 7-Fold ................................................................................... 6 Some Perspective On Bandwidth Consumption .................................................................................... 7 Managing the Risks .................................................................................................................................... 7 Browser-based Filesharing: Work vs. Entertainment .................................................... 8 Infrastructure- or Productivity-Oriented Browser-based Filesharing ..................................................... 9 Entertainment Oriented Browser-based Filesharing .............................................................................. 10 Comparing Frequency and Volume of Use -

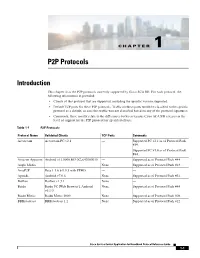

P2P Protocols

CHAPTER 1 P2P Protocols Introduction This chapter lists the P2P protocols currently supported by Cisco SCA BB. For each protocol, the following information is provided: • Clients of this protocol that are supported, including the specific version supported. • Default TCP ports for these P2P protocols. Traffic on these ports would be classified to the specific protocol as a default, in case this traffic was not classified based on any of the protocol signatures. • Comments; these mostly relate to the differences between various Cisco SCA BB releases in the level of support for the P2P protocol for specified clients. Table 1-1 P2P Protocols Protocol Name Validated Clients TCP Ports Comments Acestream Acestream PC v2.1 — Supported PC v2.1 as of Protocol Pack #39. Supported PC v3.0 as of Protocol Pack #44. Amazon Appstore Android v12.0000.803.0C_642000010 — Supported as of Protocol Pack #44. Angle Media — None Supported as of Protocol Pack #13. AntsP2P Beta 1.5.6 b 0.9.3 with PP#05 — — Aptoide Android v7.0.6 None Supported as of Protocol Pack #52. BaiBao BaiBao v1.3.1 None — Baidu Baidu PC [Web Browser], Android None Supported as of Protocol Pack #44. v6.1.0 Baidu Movie Baidu Movie 2000 None Supported as of Protocol Pack #08. BBBroadcast BBBroadcast 1.2 None Supported as of Protocol Pack #12. Cisco Service Control Application for Broadband Protocol Reference Guide 1-1 Chapter 1 P2P Protocols Introduction Table 1-1 P2P Protocols (continued) Protocol Name Validated Clients TCP Ports Comments BitTorrent BitTorrent v4.0.1 6881-6889, 6969 Supported Bittorrent Sync as of PP#38 Android v-1.1.37, iOS v-1.1.118 ans PC exeem v0.23 v-1.1.27. -

Copyright Infringement (DMCA)

Copyright Infringement (DMCA) Why it is important to understand the DMCA: Kent State University (KSU) is receiving more and more copyright infringement notices every semester, risking the loss of ‘safe harbor’ status. Resident students, KSU faculty, staff, and student employees, and the University itself could be at risk of costly litigation, expensive fines, damage to reputation, and possible jail time. What you need to know about KSU’s role: ● KSU is not a policing organization. ● KSU does not actively monitor computing behavior. ● KSU reacts to infringement notices generated by agents of the copyright holders ● KSU expends a significant amount of time/money protecting the identity of students by maintaining ‘safe harbor’ status KSU is ‘the good guy’ – we’re focused on educating our community What you need to know if your student receives a copyright infringement notice: They were identified as using P2P software and illegally sharing copyrighted material (whether downloading to their computer or allowing others to download from their computer). They will be informed of the notice via email, and their network connection to external resources (sites outside of KSU) will be disabled to maintain ‘safe harbor’ status until such time as they have complied with the University’s requirements under the DMCA. They can face sanctions ranging from blocked connectivity to dismissal from the University. Definition of terms: DMCA: The Digital Millennium Copyright Act of 1998 was signed into law in the United States to protect the intellectual property rights of copyright holders of electronic media (music, movies, software, games, etc.). The DMCA allows KSU to operate as an OSP. -

Soulseek Free Download Windows 10 Soulseek 157 NS 13E

soulseek free download windows 10 Soulseek 157 NS 13e. Soulseek is an ad-free, spyware free, and just plain free file sharing (P2P) application. Addition to basic file sharing application, it has a community and community-related features. Based on peer-to-peer technology, virtual rooms allow you to meet people with the same interests, share information, and chat freely using real-time messages in public or private. Screenshots: Other editions: HTML code for linking to this page: Keywords: soulseek p2p file sharing peer-to-peer community chat chat. 1 License and operating system information is based on latest version of the software. SoulSeek. Soulseek is a p2p program that was born in order to share music, intending to be a platform to help new artists find a place in the music industry, or at least, to let them be listened to by Soulseek users. Soulseek grew and now it is used for sharing all kind of files, but specifically music. SoulSeek is the competitor of other p2p programs like eMule or Kazaa. One point on its favor is that it is Ad-free, spyware free, totally free, and in addition, you don't have to register to go into their net. Soulseek, with its built-in people matching system, is a great way to make new friends and expand your mind! SoulSeek. SoulSeek es una aplicación P2P para compartir archivos a través de Internet, cuyo contenido ha sido orientado a la música. El propósito de SoulSeek es mejorar la velocidad de descarga con respecto a susmás direcctos competidores, como eMule o Kazaa. -

Instructions for Using Your PC ǍʻĒˊ Ƽ͔ūś

Instructions for using your PC ǍʻĒˊ ƽ͔ūś Be careful with computer viruses !!! Be careful of sending ᡅĽ/ͼ͛ᩥਜ਼ƶ҉ɦϹ࿕ZPǎ Ǖễƅ͟¦ᰈ Make sure to install anti-virus software in your PC personal profile and ᡅƽញƼɦḳâ 5☦ՈǍʻPǎᡅ !!! information !!! It is very dangerous !!! ΚTẝ«ŵ┭ՈT Stop violation of copyright concerning illegal acts of ơųጛňƿՈ☢ͩ ⚷<ǕOᜐ&« transmitting music and ₑᡅՈϔǒ]ᡅ others through the Don’t forget to backup ඡȭ]dzÑՈ Internet !!! important data !!! Ȥᩴ̣é If another person looks in at your E-mail, it’s a big ὲâΞȘᝯɣr problem !!! Don’t install software in dz]ǣrPǎᡅ ]ᡅîPéḳâ╓ ͛ƽញ4̶ᾬϹ࿕ ۅTake care of keeping your some other PCs without ˊΙǺ password !!! permission !!! ₐ Stop sending the followings !!! ŌՈϹوInformation against public order and Somebody targets on your PC for Pǎ]ᡅǕễạǑ͘͝ࢭÛ ΞȘƅ¦Ƿń morals illegal access !!! Ոƅ͟ǻᢊ᫁ĐՈ ࿕Ϭ⓶̗ʵ£࿁îƷljĈ Information about discrimination, Shut out those attacks with firewall untruth and bad reputation against a !!! Ǎʻ ᰻ǡT person ᤘἌ᭔ ᆘჍഀ ጠᅼૐᾑ ᭼᭨᭞ᮞęɪᬡᬡǰɟ ᆘȐೈ ᾑ ጠᅼ3ظ ᤘἌ᭔ ǰɟᯓۀ᭞ᮞᮐᮧ᭪᭑ᮖ᭤ᬞᬢ ഄᅤ Έʡȩîᬡ͒ͮᬢـ ᅼܘᆘȐೈ ǸᆜሹظᤘἌ᭔ ཬᴔ ᭼᭨᭞ᮞᬞᬢŽᬍ᭑ᮖ᭤̛ɏ᭨ᮀ᭳ᭅ ரἨ᳜ᄌ࿘Π ؼ˨ഀ ୈὼ$ ഄጵ↬3L ʍ୰ᬞᯓ ᄨῼ33 Ȋථᬚᬌᬻᯓ ഄ˽ ઁǢᬝຨϙଙͮـᅰჴڹެ ሤᆵͨ˜Ɍ ጵႸᾀ żᆘ᭔ ᬝᬜΪ̎UઁɃᬢ ࡶ୰ᬝ᭲ᮧ᭪ᬢ ᄨؼᾭᄨ ᾑ ٕᅨ ΰ̛ᬞ᭫ᮌᯓ ᭻᭮᭚᭮ᮂᭅ ሬČ ཬȴ3 ᾘɤɟ3 Ƌᬿᬍᬞᯓ ᬿᬒᬼۏąഄᅼ Ѹᆠᅨ ᮌᮧᮖᭅ ᛴܠ ఼ ᆬð3 ᤘἌ᭔ ƂŬᯓ ᭨ᮀ᭳᭑᭒ᭅƖ̳ᬞ ĩᬡ᭼᭨᭞ᮞᬞٴ ரἨ᳜ᄌ࿘ ᭼᭤ᮚᮧ᭴ᬡɼǂᬢ ڹެ ᵌೈჰ˨ ˜ϐ ᛄሤ↬3 ᆜೈᯌ ϤᏤ ᬊᬖᬽᬊᬻᯓ ᮞ᭤᭳ᮧᮖᬊᬝᬚ ሬČʀ ͌ǜ ąഄᅼ ΰ̛ᬞ ޅᬝᬒᬡ᭼᭨᭞ᮞᭅ ᤘἌ᭔Π ͬϐʼ ᆬð3 ʏͦᬞɃᬌᬾȩî ēᬖᬙᬾᯓ ܘˑˑᏬୀΠ ᄨؼὼ ሹ ߍɋᬞᬒᬾȩî ᮀᭌ᭑᭔ᮧᮖwƫᬚފᴰᆘ࿘ჸ $±ᅠʀ =Ė ܘČٍᅨ ᙌۨ5ࡨٍὼ ሹ ഄϤᏤ ᤘἌ᭔ ኩ˰Π3 ᬢ͒ͮᬊᬝᯓ ᭢ᮎ᭮᭳᭑᭳ᬊᬻᯓـ ʧʧ¥¥ᬚᬚP2PP2P᭨᭨ᮀᮀ᭳᭳᭑᭑᭒᭒ᬢᬢ DODO NOTNOT useuse P2PP2P softwaresoftware ̦̦ɪɪᬚᬚᬀᬀᬱᬱᬎᬎᭆᭆᯓᯓ inin campuscampus networknetwork !!!! Z ʧ¥᭸᭮᭳ᮚᮧ᭚ᬞᬄᬾͮᬢȴƏΜˉ᭢᭤᭱ Z All communications in our campus network are ᬈᬿᬙᬱᬌʧ¥ᬚP2P᭨ᮀ always monitored automatically. -

Distributed Hash Table - Wikipedia, the Free Encyclopedia Page 1 Sur 6

Distributed hash table - Wikipedia, the free encyclopedia Page 1 sur 6 Distributed hash table From Wikipedia, the free encyclopedia Distributed hash tables (DHTs) are a class of decentralized distributed systems that provide a lookup service similar to a hash table: (key, value) pairs are stored in the DHT, and any participating node can efficiently retrieve the value associated with a given key. Responsibility for maintaining the mapping from keys to values is distributed among the nodes, in such a way that a change in the set of participants causes a minimal amount of disruption. This allows DHTs to scale to extremely large numbers of nodes and to handle continual node arrivals, departures, and failures. DHTs form an infrastructure that can be used to build more complex services, such as distributed file systems, peer-to-peer file sharing and content distribution systems, cooperative web caching, multicast, anycast, domain name services, and instant messaging. Notable distributed networks that use DHTs include BitTorrent's distributed tracker, the eDonkey network, the Storm botnet, YaCy, and the Coral Content Distribution Network. Contents 1 History 2 Properties 3 Structure 3.1 Keyspace partitioning 3.2 Overlay network 3.3 Algorithms for overlay networks 4 Real world DHTs and their differences and improvements over basic schemes 5 Examples 5.1 DHT protocols and implementations 5.2 Applications employing DHTs 6 See also 7 References 8 External links History DHT research was originally motivated, in part, by peer-to-peer systems such as Napster, Gnutella, and Freenet, which took advantage of resources distributed across the Internet to provide a single useful application.