Tristan Corbiere Precurseur Du Cubisme Et Du Surrealisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gyã¶Rgy Kepes Papers

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c80r9v19 No online items Guide to the György Kepes papers M1796 Collection processed by John R. Blakinger, finding aid by Franz Kunst Department of Special Collections and University Archives 2016 Green Library 557 Escondido Mall Stanford 94305-6064 [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Guide to the György Kepes M1796 1 papers M1796 Language of Material: English Contributing Institution: Department of Special Collections and University Archives Title: György Kepes papers creator: Kepes, Gyorgy Identifier/Call Number: M1796 Physical Description: 113 Linear Feet (108 boxes, 68 flat boxes, 8 cartons, 4 card boxes, 3 half-boxes, 2 map-folders, 1 tube) Date (inclusive): 1918-2010 Date (bulk): 1960-1990 Abstract: The personal papers of artist, designer, and visual theorist György Kepes. Language of Material: While most of the collection is in English, there is also a significant amount of Hungarian text, as well as printed material in German, Italian, Japanese, and other languages. Special Collections and University Archives materials are stored offsite and must be paged 36 hours in advance. Biographical / Historical Artist, designer, and visual theorist György Kepes was born in 1906 in Selyp, Hungary. Originally associated with Germany’s Bauhaus as a colleague of László Moholy-Nagy, he emigrated to the United States in 1937 to teach Light and Color at Moholy's New Bauhaus (soon to be called the Institute of Design) in Chicago. In 1944, he produced Language of Vision, a landmark book about design theory, followed by the publication of six Kepes-edited anthologies in a series called Vision + Value as well as several other books. -

Les Peintres Cubistes

•4 i- I i r, 1 TOUS LES ARTS COLLECTION PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. Guillaume APOLLINAIRE GUILLAUME APOLLINAIRE [Méditations Esthétiques j Les Peintres Cubistes PREMIÈRE SÉRIE Pablo PICASSO — Georges BHAQUE — Jean HETEINGER Albert GLSIZES — Jnan GRIS - Hile Harie RAURENCI H Pernand LÉGER — Francis PICABIA — Marcel DUCHAMP Dnohamp-VILLCN’, etc. OUVRAGE ACCOMPAGNÉ DE 46 PORTRAITS ET REPRODUCTIONS HORS TEXTE DEUXIÈME ÉDITION PARIS EUGÈNE FIGUIÈRE ET C‘% ÉDITEURS 7, RUE CORNEILLE, 7 MCMXIII Tous droit? résorvés pour tous i^ay> y i-oiupris In Suède, la Norvè^'C et la Uu-sie. '* \ ’à'-' 'J. m: . \ r.f- 't- Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Duke University Libraries https://archive.org/details/lespeintrescubisOOapol Les Peintres Cubistes Il a éié tiré de cet ouvrage dix exemplaires sur Japon Impérial numérotés de i à lo. Privilège Copyright in the United-States by Guillaume Apollinaire, 20 Mars 1913. TOUS LES ARTS COLLECTION PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. Guillaume APOLLINAIRE GUILLAUME APOLLINAIRE [Méditations Esthétiques] Les Peintres Cubistes PREMIÈRE SÉRIE Pablo PICASSO — Georges BRAQUE — Jean METZINGER Albert GLEIZES — Juan GRIS — Mlle Marie RAUREHCIN Fernand LÉGER — Francis PICABIA — Marcel DUCHAMP DUCHAMP-VILLON, etc. OUVB.\GE ACCOMPAGNÉ DE 46 PORTRAITS ET REPRODUCTIONS HORS TEXTE DEUXIÈME ÉDITION PARIS EUGÈNE FIGUIÈRE ET C‘^ ÉDITEURS 7 7 , RUE CORNEILLE, MCMXIII Tous droits réservés pour tous pays y compris la Suède, la Norvège et la Russie. I '-Un* MÉDITATIONS ESTHÉTIQUES Sur la peinture I Les vertus plastiques : la pureté, l’unité et la vérité main- tiennent sous leurs pieds la nature terrassée. En vain, on bande l’arc-en-ciel, les saisons frémissent, les foules se ruent vers la mort, la science défait et refait ce qui existe, les mondes s’éloignent à jamais de notre conception, nos images mobiles se répètent ou ressuscitent leur incons- cience et les couleurs, les odeurs, les bruits qu’on mène nous étonnent, puis disparaissent de la nature. -

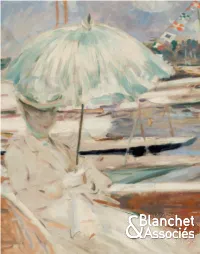

Blanchet 18102013 Bd.Pdf

2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS Tél. : (33)1 53 34 14 44 - Fax : (33)1 53 34 00 50 [email protected] www.blanchet-associes.com Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212 BLANCHET ASSOCIÉS & • 18 OCTOBRE 2013 DROUOT-RICHELIEU - Salle 7 9, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : (33)1 48 00 20 20 - Fax : (33)1 48 00 20 33 VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 - 14 H 30 Après succession Collection du Dr et Mme Philippe Marette IMPORTANTS TABLEAUX & SCULPTURES XIXe & XXe Première vente EXPOSITIONS PUBLIQUES À DROUOT-RICHELIEU - Salle 7 Jeudi 17 octobre 2013 l 11 h 00 à 18 h 00 Vendredi 18 octobre 2013 l 11 h 00 à 12 h 00 Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 07 Catalogue en ligne : www.blanchet-associes.com - www.gazette-drouot.com PIERRE BLANCHET & PATRICK DAYEN - COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIÉS FRANCE LENAIN - DIRECTEUR ASSOCIÉ 2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS Tél. : (33)1 53 34 14 44 - Fax : (33)1 53 34 00 50 www.blanchet-associes.com [email protected] Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212 En couverture lot n° 52 (détail) Le Docteur et Mme Philippe Marette dans leur salon devant les Forain. Le Docteur Philippe Marette, médecin, psychiatre reconnu, frêre de Françoise Dolto, commença sa « carrière de collectionneur » vers 1932. Durant l’occupation, entre deux visites médicales à l’hôpital Bichat, il ouvrit une boutique d’antiquaire. Après 1946, son métier de médecin l’absorbant énormément, il dut quitter avec beaucoup de regrets son activité d’antiquaire, mais sans pour autant perdre son flair de collectionneur. -

Imogen Racz Volume 1

HENRI LAURENS AND THE PARISIAN AVANT-GARDE IMOGEN RACZ NEWCASTLE UNIVERSITY LIBRARY 099 19778 0 -' ,Nesis L6 VOLUME 1 Thesis submitted for the degree of PhD. The University of Newcastle. 2000. Abstract This dissertation examines the development of Henri Laurens' artistic work from 1915 to his death in 1954. It is divided into four sections: from 1915 to 1922, 1924 to 1929, 1930 to 1939 and 1939 to 1954. There are several threads that run through the dissertation. Where relevant, the influence of poetry on his work is discussed. His work is also analyzed in relation to that of the Parisian avant-garde. The first section discusses his early Cubist work. Initially it reflected the cosmopolitan influences in Paris. With the continuation of the war, his work showed the influence both of Leonce Rosenberg's 'school' of Cubism and the literary subject of contemporary Paris. The second section considers Laurens' work in relation to the expanding art market. Laurens gained a number of public commissions as well as many ones for private clients. Being site specific, all the works were different. The different needs of architectural sculpture as opposed to studio sculpture are discussed, as is his use of materials. Although the situation was not easy for avant-garde sculptors, Laurens became well respected through exposure in magazines and exhibitions. The third section considers Laurens in relation to the depression and the changing political scene. Like many of the avant-garde, he had left wing tendencies, which found form in various projects, including producing a sculpture for the Ecole Karl Marx at Villejuif. -

Gazette Drouot INTERNATIONAL

Gazette Drouot INTERNATIONAL NUMBER 5 JULY / AUGUST 2011 MARC-ARTHUR KOHN 1ST SALE: MONDAY 25 JULY 2011 AT 10 A.M AND 7 P.M TRIBUTE TO HARRY WINSTON 31 VINTAGE PIECES OTHER PAGES PENDANT ON A NECKLACE + A kite-shaped fancy brown-yellow kite shape diamond, 7.33 carats (FBRY-VS1) set as a pendant with a shield-shaped diamond, 5.57 carats (D-IF), on a necklace of 243 round brilliant and baguette diamonds; 50.16 total carats of diamonds, set in platinum and 18K yellow gold € 280 000 - 300 000 JU 2011 ART MARKET - ADVERTISING - MAGAZINE CONTENTS VIDEOS . 5 EXHIBITIONS . 122 Céline and Wols sales The best exhibitions around the world… NEWS . 6 EVENT . 124 Marilyn, Kupka… Le France, boarding immediately UPCOMING . 9 DESIGN . 144 Rendez-vous in the Côte d’Azur… Invisible Laverne RESULTS . 19 MUSEUM . 152 World records… The discovery of the Dogon culture ADVERTISING . 62 FRENCH LUXURY . 164 Van Cleef & Arpels THE MAGAZINE EDITORIAL We all know the vagaries of the weather… But only where the sky is concerned, because a shower of records has rained down on the capital, with a positive patter of bids over a million Euros. The sun has thus been shining on the art market, lighting up every speciality from the primitive arts to military decorations, not to mention painting. This reigned supreme in the spring, with stars including Jacquet, Feininger, Majorelle, Edy Le Grand and Poliakoff. French records, European records and world records abounded. The crisis was DR virtually forgotten. Art once again remained faithful to its reputation: costly, but highly coveted – and truly indispensable for some. -

TDM TABLEAUX-22Juin2012 8 Int Art Deco 06/06/12 10:29 Page1

couv_tableaux_Mise en page 1 06/06/12 11:11 Page1 Vendredi 22 juinVendredi 2012 Paris - Hôtel Drouot Vendredi 22 Juin 2012 Thierry de MAIGRET TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco 06/06/12 10:29 Page1 5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21 Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280 [email protected] - www.thierrydemaigret.com ESTAMPES SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES CERAMIQUES - ARTS ASIATIQUES ART ISLAMIQUE et JUDAÏCA INSTRUMENTS de MUSIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES HÔTEL DROUOT - Salle 14 9, rue Drouot - 75009 PARIS Vendredi 22 juin 2012, à 13 heures 30 Experts : Cabinet PETROFF et RANÇON Art Expert LSB Expert CNES Amaury de LOUVENCOURT Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes Agnès SEVESTRE-BARBE Tel/Fax : 02 23 20 05 18 Experts près la Cour d’Appel de Paris 8, rue Drouot - 75009 Paris Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge - 22100 Dinan Tél. : 01 42 89 50 20 Tél. : 06 09 10 24 36 Vincent L’HERROU Thierry PORTIER - Alice BULHMANN 2, place du Palais-Royal - 75001 Paris 26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris Tél/ Fax : 01 40 15 93 23 - Port : 06 07 11 42 84 Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64 Contact à l’étude : Marie Ollier - [email protected] EXPOSITIONS PUBLIQUES : Jeudi 21 juin de 11 heures à 18 heures - vendredi 22 juin de 11 heures à 12 heures Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 14 1ère de couverture : lots n° 127 - 140 - 192 - 85 - 4ème de couverture : lot n° 75bis TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco 06/06/12 10:29 Page2 Experts : ESTAMPES Sylvie COLLIGNON (lots à 1 à 4) Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris Tél. -

Always, Always, Others. Non-Classical Forays Into Modernism

Always, Always, Others. Non-Classical Forays into Modernism 10.10.2015–16.5.2016 Exhibition Booklet museum moderner kunst stiftung ludwig wien Level Textiles and Tectonics 0 Rationalists, wearing square hats, Think, in square rooms, Looking at the floor, Looking at the ceiling. They confine themselves To right-angled triangles. 33 18 26 If they tried rhomboids, 30 Cones, waving lines, ellipses— 24 As, for example, the ellipse of the half-moon— 31 34 Rationalists would wear sombreros. 23 23 37 (from Wallace Stevens, Six Significant Landscapes,Others , April 1916) 36 27 25 32 35 28 29 2 3 4 22 1 9 11 Folklorisms 12 14 10 17 21 Don’t you love them? 16 Queer beautiful things. 8 13 Mist people. Moving mist people. 15 Dancing mist people. You ought to- 6 5 16 you’re one of them. 7 19 20 (from Alfred Kreymborg, To H. S., Others, Feb. 1916) Always, Always, Others. The exhibition’s title Always, Always, Others, like the title of Müller’s solo Non-Classical Forays into Modernism presentation, refers to a slim journal, published in New York from 1915 to 1919, which introduced poems and prose by authors such as Djuna Barnes, T.S. Eliot, Mina Loy, Marianne Moore, Ezra Pound or Man Ray. Others. A Magazine of New This new presentation of classical modernism showcases works from mumok Verse saw its role as an experimental platform that claimed the innovative social that demonstrate not only the heterogeneity of early 20th-century modernism and artistic potential of the “Other”: from free verse right through to early feminist but also that of the museum’s collection. -

Et De Exposition Organisee Par Le

c ~AAb ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT DE I L'ARTINTERNATIONAL INDEPENDANT EXPOSITION ORGANISEE PAR LE MUSÉEDU JEU DE PAUME V DU 30 JUILLETAU 31 OCTOBRE1937 Cette exposition a été organisée par le MUSÉE DU JEU DE PAUME avec le concours d'un comité composé de : Georges Brague Jean Cassou Madame Cuttoli André Dezarrois Paul Eluard Dr Henri Laugier Fernand Léger Louis Marcoussis Henri-Matisse Pablo Picasso Maurice Raynal Georges-Henri Rivière Christian Zervos Cette exposition est consacrée aux artistes des Ecoles Etrangères . La participation française est réduite aux seules œuvres qui expliquent les sources auxquelles ces artistes ont puisé. C'est pourquoi nous avons placé dans la salle d'hon • neivr des œuvres de VanCézanne Gauguin,, Seurat Rousseau,, Degas, Redon, Cross. PourO indiquer toutes les origines de l'art contemporain nous avons en outre montré des masques et des fétiches afri¬ cains choisis parmi ceux qui aidèrent à formation du cubisme, ainsi que des sculptures et des tapas de la Polynésie montrant l' influence de cet art sur les recher¬ ches des peintres surréalistes. Parmi les peintres et les sculpteurs étrangers il en a été omis un certain nombre dont l'œuvre ne manque pas de qualités plastiques. C'est que notre choix s'est limité aux artistes qui ont engagé dans leur œuvre quelque chose de beaucoup plus vital. Avons-nous manqué de tolérance ? Et nous eût-il fallu suivre des voies plus vastes, ou, plus commodément , consentir satisfaireà tout le monde ? Nous ne pas Le. choix a certainement ses inconvénients et ce n est point artisteparcequrépondun à nos attentes qu'il sera dans Vavenir le plus grand. -

Blanchet & Associés

TABLEAUX_TM_SEPTEMBRE_07/2 3/09/07 11:13 Page 1 BLANCHET & ASSOCIÉS DROUOT-RICHELIEU - Salle 9 9, rue Drouot - 75009 Paris Tél. : (33)1 48 00 20 20 - Fax : (33)1 48 00 20 33 MARDI 25 SEPTEMBRE 2007 - 14 H 15 ESTAMPES ANCIENNES & MODERNES DESSINS AQUARELLES & TABLEAUX MODERNES Provenant de la Galerie Paule CAILAC (1re vente) EXPOSITIONS PUBLIQUES À DROUOT - RICHELIEU - SALLE 9 Lundi 24 septembre de 11 h 00 à 21 h 00 Mardi 25 septembre de 11 h 00 à 12 h 00 Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 09 Catalogue en ligne : www.gazette-drouot.com PIERRE BLANCHET & PATRICK DAYEN COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIÉS FRANCE LENAIN DIRECTEUR ASSOCIÉ 3, rue Geoffroy Marie - 75009 PARIS TÉL. : (33)1 53 34 14 44 - FAX : (33)1 53 34 00 50 [email protected] Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212 En couverture : Projet à la gouache de l’aménagement de la Galerie Paule CAILAC en 1929 (lot ne figurant pas dans la vente) TABLEAUX_TM_SEPTEMBRE_07/2 3/09/07 11:13 Page 2 INDEX DES ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ESTAMPES ANCIENNES DAUMIER 62 à 72 NAUDIN 140 DUFY 233 DE COSTER 60 PICABIA 142 BEHAM 2 EZENDA 254 DE FEURE 87 PICHETTE 141 BOSSE 3 FONTA 220 DECARIS 75 POINT 144, 145 BURGMAIR D’après 4 FORT 185 DELATRE 73 RAFFAELLI 146, 147 CALLOT 5, 6, 7 FOUS 213, 214 DENIS 74 RIBOT 148 DURER 8, 9 GEN PAUL 236 DOARE 76, 77 ROPS 150 GERICAULT 10 GRITCHENKO 225 DUNOYER DE SEGONZAC ROPS (d’après) 149 GHISI 11 GUYS 199 78 à 85 SOULAS 151 GOYA Y LUCIENTES 12 FANTIN-LATOUR 86 STEINLEN 152, 153 HENNER 201 MOREAU (l’Ainé) 13, 14 FORAIN 88 à 90 -

Proto Modern Photography Innovation and Beyond1

PROTO MODERN PHOTOGRAPHY INNOVATION AND BEYOND1 by STEVE YATES (Albuquerque, N.M.) Abstract The first decades of the twentieth century redefined art and science across Europe and America to Asia. Individuals searched for revolutionary new forms of expression, meaning and knowledge, which helped usher in the future of the modern era. Photography played an integral role in the development of Modern Art by individual efforts of artists and critics. They explored the changing world with innovations while developing visual vocabularies beyond tradition. Like the inventions of photography in the preceding century, modern photography evolved through a formative experimental process. Including multidisciplinary approaches where no single philosophy or style prevailed. Forging new models. Expanding the autonomy of the medium as well as creating new relationships with other art forms, from painting, printmaking, sculpture and literature, to cinema, music, architecture and theatre. Correspondingly discovering abstract forms unrelated to realism. The transition into the modern era encouraged independent vision rather than conforming to past conventions or genre. Prototypes of modern photography share lessons about unlimited potentials, again in today’s transition that moves beyond the postmodern era. Keywords: Modern Art; Visual vocabulary; Experimental process; Prototypes of modern photography. Artists and critics, writers and theorists, museum curators, directors and gallerists established modern photography in the course of progressive art movements in the early twentieth century. While Impressionism and Post-Impressionism helped open the doors to Fauvism, Cubism, Futurism, Suprematism and Constructivism in painting, sculpture and architecture, modern photography established its own attributes as a distinct medium of artistic expression. Proto modern forms of photography emerged in part, out of the international style of Pictorialism during the first decades. -

Guillaume Apollinaire Méditations Esthetiques (1917)

Guillaume Apollinaire LES PEINTRES CUBISTES Méditations Esthetiques (1917) «Le Belle Letture» ilbolerodiravel.org giugno 2019 Project Gutenberg's Les Peintres Cubistes, by Guillaume Apollinaire This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re - use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Les Peintres Cubistes Méditations Esthétiques Author: Guillaume Apollinaire Release Date: September 27, 2017 [EBook #55638] Language: French *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES PEINTRES CUBISTES *** Produced by Laura Natal Rodriguez & Marc D'Hooghe at Free Literature (online soon in an ex- tended version, also linking to free sources for education worldwide ... MOOC's, educational materi- als,...) (Images generously made available by the Internet Archive.) Guillaume Apollinaire LES PEINTRES CUBISTES [MÉDITATIONS ESTHÉTIQUES] PREMIÈRE SÉRIE PABLO PICASSO - GEORGES BRAQUE - JEAN METZINGER - ALBERT GLEIZES - JUAN GRIS - MLLE MARIE LAURENCIN - FERNAND LÉGER - FRANCIS PICABIA - MARCEL DUCHAMP - DUCHAMP - VILLON, ETC. OUVRAGE ACCOMPAGNÉ DE 46 PORTRAITS ET REPRODUCTIONS HORS TEXTE DEUXIÈME ÉDITION TOUS LES ARTS - COLLECTION PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. GUILLAUME APOLLINAIRE PARIS, EUGÈNE FIGUIÈRE -

1 United States Bankruptcy Court Eastern District Of

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT EASTERN DISTRICT OF MICHIGAN ) ) In re ) Chapter 9 ) CITY OF DETROIT, MICHIGAN ) Case No.: 13-53846 ) Hon. Steven W. Rhodes Debtor. ) ) ) CITY OF DETROIT’S MOTION TO EXCLUDE TESTIMONY OF VICTOR WIENER The City of Detroit, Michigan (the “City”) moves to exclude the testimony of Victor Wiener, a putative expert offered by Financial Guaranty Insurance Company (“FGIC”). In support of its Motion, the City states as follows: INTRODUCTION 1. Victor Wiener is an appraiser who purported to appraise the entire 60,000-plus collection of art at the Detroit Institute of Arts (“DIA”) in less than two weeks—a feat that even Mr. Wiener admits had never been achieved in the history of art appraisal. Mr. Wiener and his consultants, however, did not achieve it either. Instead, Mr. Wiener cut corners and employed a mishmash method that he invented for this litigation and that—as even he concedes—has never been used by any other appraiser or endorsed by any professional publication. Because FGIC cannot meet its burden to prove that Mr. Wiener’s opinions are admissible, the 1 13-53846-swr Doc 7000 Filed 08/22/14 Entered 08/22/14 19:40:39 Page 1 of 400 Court should exclude Mr. Wiener from testifying at trial. 2. Mr. Wiener’s process for determining the DIA collection’s “marketable cash value” proceeded in five steps, each involving an entirely different approach. Unsurprisingly, this novel, slapdash method reveals its unreliability at every step. In fact, just two days ago, Mr. Wiener acknowledged and sought to correct numerous “errors” in his report that had caused him to overstate the value of the DIA collection by more than $400 million.