E´Tudes Et Documents Berbe`Res, 14, 1996 : Pp

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

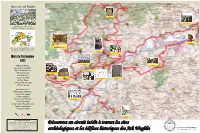

Circuits Recto

Musée des Ath Waghlis Tazrut al-Arioua Territoire de la Tribu des Ath Waghlis - Vallée de la Soummam Tubusuptu Le territoire de la Tribu des Ath Waghlis, au sein Imeghdassen de la Commune Mixte de Sidi Aïch (1888), et ci- dessus au sein de la Wi laya de Béjaia (2012) Tinebdar Tala Taguth Mois du Patr imoine 2012 Tibane Wilaya de Béjaïa Timezrit Direction de la Culture Musée Bordj Moussa Izzerukan APC de Sidi Aïch Sidi El Hadj Hessaine APC d’ El Flaye Semaoune APC de Tinebdar El Flaye Sidi Aïch APC de Tibane APC de Souk Ou Fella APC de Chemini Association Ciné + Bibliothèque d’El Flaye, Comité Tala Taguth Comité Taghrust Ikhulaf n’Ath Waghlis Taghrast Comité Izzaruken Comité Sidi el Hadj Hassaine Comité Imaghdassen Association Tiklat Seddouk Oufella Association GEHIMAB Laboratoire LAMOS, Université de Béjaïa Tel : 034 21 08 00 Tel/Fax : 034 21 51 88 Découvrez un circuit inédit à travers les sites E- mail : [email protected] http://www.gehimab.org Association GEHIMAB Béjaïa ème http://www.ath-waghlis.com archéologiques et les édifices historiques des Ath Waghlis 20 Anniversaire (1991 – 2012) Musée des Ath Waghlis Prolongement chez les Ath Yemal, Ath Mansur, Ath Amar, Fenaia, Ath Jellil,… © A f n i q n’Cci Au dessus, Timεemmert Izzerukan x (Souk ou Fella) et à côté, le traité L m Sharh al-Waghlisiyya du savant uhu Ahmed Zerruq al-Barnusi (m. 1493). b Copie Mosquée Cheikh Laifa -Setif- La mine de fer de Timezrit a joué un rôle dans la Le territoire de la Tribu des Ath Waghlis, au sein de la Commune Ahmed b. -

Demandespharmaciensarretau2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE TIZI-OUZOU DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION LISTE DES DEMANDES DES PHARMACIENS DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU ARRETEE AU 28/02/2019 Commune N° Nom Prénom Lieu exact Date demandée la commune d'Ain El Hammam 1 NAIT BELKACEM Dehbia A.E.H arret abi youcef cote CEM amar ait chikh 12/16/2012 2 KACED Belkacem A.E.H Taourirt Menguelet 11/4/2015 3 AIT SI SLIMANE sofiane A.E.H Ain El hammam 8/21/2016 4 IKEROUIENE Dihia A.E.H à coté de l'arrêt des fourgons d'Iferhounene 9/22/2016 5 AHMED ALI Houria A.E.H Ain El hammam 9/27/2016 6 NAIT BELAID Dihia A.E.H Ain El hammam centre 12/6/2016 7 BEN ZERROUK Meriem A.E.H Route d'ait yahia 12/12/2017 8 ALILOUCHE Saida A.E.H taourirt amrane a coté polyclinique 12/18/2017 9 TAMAZIRT Boussad A.E.H ville AEH, à proximité de l'arret d'ait Yahia 1/11/2018 10 OUKACI Lynda A.E.H Village taourirte Amrane 8/14/2018 11 MESSAOUR Mustapha A.E.H Vge agouni nteslent en face du nouveau hopital 2/12/2019 la commune d'Aghribs 1 CHAREF KHODJA Djamila Aghribs Agouni Oucharki 11/11/2014 2 OURZIK Ouarda Aghribs Agouni Oucharki 4/28/2015 3 OUIDIR Nouara Aghribs Agouni Oucharki 8/30/2015 4 GUIZEF Mohammed Aghribs Agouni Oucharki 11/12/2015 5 DJEBRA Louiza Aghribs Agouni Oucharki 2/22/2017 la commune d'Ain Zaouia 1 MAZARI Sofiane Ain Zaouia Ain Zaouia 2/4/2016 2 TAKILT Hassina Ain Zaouia Ain Zaouia 5/2/2018 la commune d'Ait Aissa Mimoun 1 DEIFOUS BENASSIL Yamina Ait Aissa Mimoun Lekhali (daloute) 12/13/2016 2 SELLAM Yamna Ait Aissa Mimoun village akaoudj 3/2/2017 3 GHAROUT -

Eau Minérale Minoteries : Alimentation Générale

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère du Commerce Direction Régionale du Commerce - Blida Direction du Commerce de Wilaya Tizi-Ouzou Unités de production réquisitionnées pour l'Aid el Adha 2020 Laiteries : SARL Pâturages d’Algérie Zone des dépots Tizi Ouzou Requisitionnée SARL MATINALE RN 12 - Tizi Ouzou Requisitionnée Sarl Tifra Lait Tigzirt Requisitionnée SPA LAITERIE - DBK Draa Ben Khedda - centre Requisitionnée Eau Minérale Unité Lala Khedidja Agouni Gueghrane Requisitionnée Unité sidi Rached Taboukert - Requisitionnée Minoteries : SARL (M.I.S) - Zone d'activité Feraoun DBKhedda Requisitionnée Sarl Zemirli Zone Des dépots de Tizi Ouzou Requisitionnée SARL Grain Magique Commune de Mekla Requisitionnée SARL Minoseb Vge Tmizar Loghbar Tizi Ouzou Requisitionnée Sarl Blé des Champs Commune DBKhedda - centre- Requisitionnée SARL Néofar Vge Ouarkik - Azazga Requisitionnée SPA-AGRODIV Route de la Gare Tadmait Requisitionnée Sarl MTO Tala Athmane -Cne de Tizi Ouzou Requisitionnée Sarl Grand Bleu Zone D'activités - Azzefoun Requisitionnée Sarl Le Semeur Tala Athmane -Cne de Tizi Ouzou Requisitionnée Liste des commerçants réquisitionnés durant durant l'Aid el Adha 2020 Daira de Boghni Alimentation Générale N° Nom et prénoms Adresse Observation 1 BELASLI Mouloud Boghni centre / 2 LOUNIS Yacine Local n° 02 lieu dit Azghar, Boghni / 3 DERICHE Slimane Local n° 25 rue des frères Boutarène, / 4 ZAMOUM Djamel 04 rue des frèresBoghni ben akli, Boghni / 5 HOUARI Tarik Local n° 77 rue de la gare Boghni / 6 BENAI Kamel Rue des frères Boutarene, Boghni / 7 LOTMANI Hacene Local n° 22, Rue des frères Boutarene, / 8 AMICHI Djamel Local n° C cité Boghni200 logts route Daira, / 9 DAHMANI Youcef Local n° A,Boghni la rocade, Boghni / 10 YAHIATENE Achour Marché hebdomadaire, Boghni. -

Page PDF BBB Page 6.Qxd

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION - DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 - N°5272 - ALGÉRIE 20 DA - FRANCE 1 EURO / http//:www.depechedekabylie.com LIGUE DES CHAMPIONS (MATCH ALLER) JSK 2 - HOROYA 0 BANOUH PUISSANCE 2 La JS Kabylie a pris une bonne option pour poursuivre l’aventure en Ligue des champions en disposant, hier à Tizi-Ouzou, au match aller, du Horoya Conakry par 2 buts à 0, en attendant le match retour qui se jouera en Guinée dans deux semaines. Les réalisations ont été l’oeuvre de Banouh (51’ et 66’). La JSK aurait même pu réussir mieux vu sa prestation. Dominant le match de bout en bout, les jeunes ont joué sans complexe face à un habitué de la compétition au moment où eux ils découvrent à peine les sensations d’un match continental. BÉJAÏA PR SAÏDANI RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ FAIT LE POINT AZZEFOUN TROIS CRIMINELS ISSN 1112-3842 NEUTRALISÉS PAR L’ANP FUSILLADE «Les campus d’Amizour et D’AGHRIBS d’El Kseur seront CE QUI S’EST PASSÉ... ouverts» Page 3. ÉLECTRICITÉ CRÉANCES IMPAYÉES DES ABONNÉS DE Un des criminels a été tué sur place BOUIRA ET DE TIZI OUZOU dans la fusillade, tandis que les deux autres complices se sont sortis avec La SDC parle d’une des blessures. L’enquête ouverte mettra sans doute la lumière sur “situation critique” cette autre sombre affaire qui secoue Page 5. la région des Aghribs. Page 4. AKBOU MENACE DE FERMETURE DE LA MAIRIE, SIT-IN À L’EPH... Le maire face à la colère de la rue Page 4. -

Des Unités Spéciales Arrivent À Béjaïa

A la une / Actualité Actualité Des unités spéciales arrivent à Béjaïa AJ-10 des élections locales, la wilaya de Béjaïa commence à être véritablement assiégée par des renforts de CNS, envoyés des wilayas de l’est du pays, telles que Sétif, Mila et Jijel. C’est depuis hier que des unités spéciales des CNS ont commencé à arriver, se dirigeant vers différentes localités de Béjaïa, comme l’attestent plusieurs témoignages de citoyens. Un convoi de fourgons CNS, témoigne un automobiliste, envoyé de Sétif hier, a même provoqué un désagrément sur la RN 9 aux automobilistes. Le convoi des CNS a été stationné, selon des sources locales, au niveau de la daïra de Kherrata. Aussi bien à Souk El-Tenine qu’à Amizour, El-Kseur, Sidi-Aïch, Chemini, Seddouk, Akbou, Ighzer Amokrane, etc., des sources concordantes et des délégués de la CICB ont affirmé que leurs régions respectives ont reçu des renforts de CNS. La couleur a été déjà annoncée, hier, dans la commune d’Ighzer Amokrane à l’arrivée des renforts de CNS dans la région. Les véhicules ayant transporté ces forces de sécurité ont été immédiatement pris à partie par de nombreux jeunes en furie dont des écoliers de la même commune. Face au déluge de pierres et d’autres projectiles qui s’est abattu sur eux, les policiers étaient contraints de riposter par des grenades lacrymogènes. Cet échange de tirs aura duré plus d’une heure. Le décor de cette circonstance rappelle, à plus d’un titre, les inoubliables scènes de violence, constatées ou plutôt vécues par la population locale pendant les journées chaudes ayant marqué les évènements du Printemps noir de 2001. -

Dépôt Du Dossier D'inscription Du 1Oto1tzo21 Au 13T01t2021

-- -----.:- ,., Dépôt du dossier d'inscription du 1OtO1tZO21 au 13t01t2021 ':t: , iarii",;ii ,= , | (r:r-l Liste des étudiants Sciences de Gestion t: r'i.i..l[ ] , /'^Q) , Nb ,'.sù^/ Nom Prénoms Date Nais. Lieu de nal\$qe ,,/.rü,/ 1, ABBOU _-/)tilv / WALID 27 lO7 l7se8 TIGZIRT 2 ABDERRAHIM ".colyy FAHIMA 23/04/Lss8 BOGHNI 3 ABDERRAHMANI AISSA 12/0s/1,ees AIN EL HAMMAM 4 ABDERRAHMANI MADJID 02/10/2OOO AIN EL HAMMAM 5 ABELLACH E KOUCEILA 04/07 /20oo AIN EL HAMMAM 6 ADDAR KATIA 09/o8/2000 OUAGUENOUN 7 ADJEMOUT LENA 24/02/2OOt AZAZGA 8 AFIR ADEL 27 /07 /1997 DRAA BEN KHEDDA 9 AFLOU AMINA oe/03/tsse AZEFFOUNE 10 AGGAR KAHINA 26/0sltgee ltzl ouzou 11 AGGOUN LILIA 2s/02/1997 AZAZGA 12 AGUENACHE KAHINA 06/os/]-ses AZAZGA 13 AGUENI BILAL 1.6/Ot/1996 TIZIOUZOU 1,4 AHMIM AKLI 78/01/1997 Ain el hammam 15 AICHE MAHDI 23/t0/7s98 TIZI OUZOU 1,6 AID SAMI 7s/02/1998 AZAZGA 17 AIT ADDA MELISSA 1.3/Osl7ee7 AIN EL HAMMAM 18 AIT AIDER MASSINISSA 20/04/79s7 FREHA 19 AIT BOUDJEMA YASMINE 24/11/2000 AZAZGA 20 AIT GHERBI D]AMAL 26/01,/]-eee TIZI-OUZOU 2t AIT GUENISSAID Mohamed-amine Ls/07 /tsss AZAZ3A 22 AIT KHALDOUN KATHIA 27 /Os/1e98 TIZI-OUZOU 23 AIT OUARAB YAMINA 26/0s/2OOO Trztouzou 24 AIT YAHIATENE YACINE 30/12/2000 OUADHIA 25 AIT YAHIATENE YOUCEF t7 /01/2000 BOGHNI 26 AKLI KENZA 17 /1.1,/1,ee4 BOUZZEGUEN 27 AKLI NASRINE 30/08/tee8 OUADHIAS la AKLI OUISSEM Lsh2/19ss BOGHNI 29 AKTOUF ABDELLAH 09/08/1e96 DRAA BEN KHEDDA 30 ALILOUCHE ANIS 29/03/7e98 Ttztouzou 31 ALIOUANE HAKIMA Ls/07 /tses TIZI-GHENIFF 32 ALLALA SULTANA 20/12/1.s99 AIN EL HAMMAM 33 ALLAOUA -

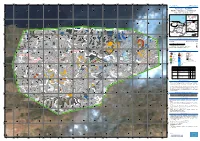

Delineation - Overview Map 01

580000 590000 600000 610000 620000 630000 640000 650000 660000 670000 680000 3°50'0"E 3°55'0"E 4°0'0"E 4°5'0"E 4°10'0"E 4°15'0"E 4°20'0"E 4°25'0"E 4°30'0"E 4°35'0"E 4°40'0"E 4°45'0"E 4°50'0"E 4°55'0"E 5°0'0"E GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR533 Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01TIZIOUZOU, v2 N " 0 ' 0 ° 7 Tizi Ouzou - ALGERIA 3 N " 0 ' 0 Wildfire - Situation as of 12/08/2021 ° 7 3 Delineation - Overview map 01 Mediterran ean 0 0 0 0 Sea 0 0 0 0 9 9 0 0 4 4 Portugal Spain Mediterran ean Sea Italy N " NORTH 0 ^ ' ATLANTIC 5 Boum erdès OCEAN Algiers 5 ° 01 SkikTudnaisia 6 (! 3 Tizi Tizi MJoijreoclco N Béjaïa " Ouzou 0 ' 02 5 Ouzou 5 ° 6 Libya 3 Algeria Constantine Mauritania Azeffou n Mila ! Beni Bouira Ksila ! Bordj Bou Sétif Mali Niger L I ɣ Oum el e O T z a Arréridj ḥ u e i e ṣ d r d a a r Bouaghi 0 Iflissen 0 0 Afir Azzefoun 0 0 0 0 0 Msila 8 8 Batna 40 0 Mizrana Tigzirt Ait-Chaffaa 0 4 4 km N Djelfa " 0 ' 0 Khenchela 5 ° 6 3 N " d ue 0 t ' O e k ي ي 0 a S د ب 5 ا و ° Carto g rap hic In fo rmatio n أ 6 3 Beni K'Sila Aghrib Full color A1, 200 dpi resolution Akerrou 1:160000 Boudjima Toudja Zekri Timizart 0 2.5 5 10 Bejaia km Taourga Makouda B M a Grid: WGS 1984 UTM Zone 31N map coordinate system r a r a Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system 0 h 0 0 b g 0 ± e 0 g o e 0 0 a a u 0 N 7 e r i d Azazga 7 ag r u " 0 r 0 r b 0 a a o e To udja ' 4 4 B i B a Ait a ! 5 id Freha 4 S Z ! ° Sidi Naamane au e Aissa 6 e 3 d' n e d Freha Leg en d N a Mimoun " am Ouaguenoun 0 ' n a Crisis Inform ation Placenam es Transportation 5 -

Kurzübersicht Über Vorfälle Aus Dem Armed Conflict Location & Event

ALGERIA, FIRST QUARTER 2017: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 22 June 2017 National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; in- cident data: ACLED, 3 June 2017; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 Development of conflict incidents from March 2015 Conflict incidents by category to March 2017 category number of incidents sum of fatalities riots/protests 130 1 battle 18 48 strategic developments 7 0 remote violence 4 2 violence against civilians 4 2 total 163 53 This table is based on data from the Armed Conflict Location & Event Data Project This graph is based on data from the Armed Conflict Location & Event (datasets used: ACLED, 3 June 2017). Data Project (datasets used: ACLED, January 2017, and ACLED, 3 June 2017). ALGERIA, FIRST QUARTER 2017: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 22 JUNE 2017 LOCALIZATION OF CONFLICT INCIDENTS Note: The following list is an overview of the incident data included in the ACLED dataset. More details are available in the actual dataset (date, location data, event type, involved actors, information sources, etc.). In the following list, the names of event locations are taken from ACLED, while the administrative region names are taken from GADM data which serves as the basis for the map above. In Adrar, 2 incidents killing 0 people were reported. The following location was affected: Adrar. In Alger, 11 incidents killing 0 people were reported. The following locations were affected: Algiers, Bab El Oued, Baba Ali, Mahelma. -

Etat Des Medecins Generalistes Prives

ETAT DES MEDECINS GENERALISTES PRIVES N°de Nom Prénom Adresse Commune E-mail OBS N° téléphone 1 ABDELFETAH Saddek Rue MAOUCHI Ahmed AMIZOUR 034.24.07.57 2 ABDOUN Zahir SAROUAL MELLALA BEJAIA 0550.91.34.51 3 ACHAT Hamza Village AGHBALA BENI DJELLIL AMIZOUR lieu dit "Ablout" 4 ADALOU Amrane Cité des 90 logements Bloc C AKBOU 034.35.85.55 [email protected] 5 ADJABI ép. Noura Cité des 24 logts EPLF BT C TASKRIOUT 034.38.62.07 [email protected] CHERCHOUR BORDJ MIRA 6 AHMANE Djamel Village Oumrane AKFADOU 7 AID Larbi Cité des 30 logts SEDDOUK 034.32.32.07 [email protected] 8 AIRED Smail SEDDOUK Centre SEDDOUK 030.41.87.80 9 AISSA Abdelhamid Bloc C n° A 2 Coopérative BEJAIA 034.20.49.88 [email protected] “MASSILIA” Route deSidi-Ahmed 10 AIT BELKACEM Chafia Cité 40/80 logts Bt M n°1 AOKAS 034.23.28.78 [email protected] épouse NASRI 11 AIT MEBAREK Mohamed ADEKAR centre ADEKAR 0791.84.56.96 [email protected] 12 AKKACHE Djamel Cité des 75 logts RDC KHERRATA 034.38.05.48 13 ALITOUCHE Smail Rue TENSAOUT Cherif AKBOU 034.35.67.93 [email protected] 0561.28.04.41 [email protected] 14 ALLOUNE Farid Cité des fonctionnaires N°4 AOKAS 034.23.29.31 15 ALLOUTI Moussa OUED GHIR OUED GHIR 030.43.33.17 [email protected] 0772.47.75.37 16 AMEZIANE Samia N°26, L Rue BENMESSAOUD TAZMALT 0560.63.38.52 [email protected] Rabia 17 AMINI ép Rachida Villa n° 06 lotissement SOUK EL Souk-El-Tenine 034.23.77.15 [email protected] DERGAOUI TENINE 18 AMMIALI Rachid Cité des 20 logts Bt B2 n° 16 RDC AOKAS 034.22.09.10 19 AMRANE Mohamed Lot merlot n° 42 TAZMALT 0771.75.07.26 [email protected] Salah 20 AMRI Seddik Cité 60 logts Bt C n°52 Akbou 21 ANNOUCHE Ép Lila CH'HIMA BENI- KHERDOUCHE MAOUCHE 22 AREZKI Fatah Village AIT IDRIS TASKRIOUT 0772.78.38.96 23 AYAD née Fadila Village HAMMAM chez Mr. -

19 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25 Septembre 2013 13

19 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25 septembre 2013 13 Ressort territorial de la conservation Wilaya Designation de la conservation Daira Commune TIZI OUZOU Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Beni Douala Beni Douala, Beni Zmenzer, Ait Mahmoud, Beni Aissi OUAGUENOUN Ouaguenoun Ouaguenoun, Aït Aissa Mimoun, Timizart Makouda Makouda, Boudjima AZZAZGA Azzazga Azzazga, Ifigha, Yakourene, Freha, Zekri Bouzeguene Bouzeguene, Idjeur, Beni Zeki,Illoula Oumalou Mekla Mekla, Souamaâ, Ait Khelili LARBAA Larbaâ Nath Iraten Larbaâ Nath Iraten, Ait Agouacha, Irdjen NATH IRATEN Tizi Rached Tizi Rached, Ait Oumalou TIZI Iferhounene Iferhounene, Illilten, Imsouhal OUZOU Aïn Hammam Aïn Hammam, Ait yahia, Abi Youcef, Akbil DRAA EL MIZAN Draâ El Mizan Draâ El Mizan, Frikat, Ain Zaouia, Ait Yahia Moussa Tizi Ghenif Tizi Ghenif, M'kira BOGHNI Boghni Boghni, Mechtras, Bounouh, Assi Youcef Ouadhia Ouadhia, Aghni Goughrane, Aït Bouadou, Tizi N'talata OUACIF Ouacif Ouacif, Ait Boumahdi, Aït Toudert Beni Yenni Beni Yenni, Yatafene, Iboudrarene TIGZIRT Tigzirt Tigzirt, Iflissen, Mizrana Azzefoun Azzefoun, Akerrou, Aït Chaffa, Aghribs DRAA BEN Draâ Ben Khedda Draâ Ben Khedda, Tirmitine, Sidi Naâmane, Tadmait KHEDDA Maâtkas Maâtkas, Souk El Tenine ALGER CENTRE Sidi M'hamed Alger centre SIDI M’HAMED Sidi M'hamed Sidi M'hamed, El Madania, El Mouradia HUSSEIN DEY Hussein Dey Hussein Dey, Kouba, Maquaria, Mohamed Belouizdad BAB EL OUED Bab El Oued Bab El Oued, Bologhine Ibnou Ziri, Oued Koriche, Rais Hamidou, Casbah BIR MOURAD RAIS Bir Mourad Rais -

20000 630000 640000 650000 660000 670000 680000

580000 590000 600000 610000 620000 630000 640000 650000 660000 670000 680000 0 3°50'0"E 3°55'0"E 4°0'0"E 4°5'0"E 4°10'0"E 4°15'0"E 4°20'0"E 4°25'0"E 4°30'0"E 4°35'0"E 4°40'0"E 4°45'0"E 4°50'0"E 4°55'0"E 5°0'0"E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR533 1 1 4 4 Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01TIZIOUZOU, v1 N " 0 Tizi Ouzou - ALGERIA ' 0 ° 7 3 N W ildfire - Situation as of 11/08/2021 " 0 ' 0 ° 7 3 First Estimate Product Mediterran ean Sea 0 0 0 0 0 0 0 0 Balear ic 9 9 Portugal Sea Tyrrhen ian Sea 0 0 Spain Medi terran ean Sea Italy 4 4 Algiers ^ Albo ran Sea NORTH ATLA NTIC Tunis ia Boum erdès OCE AN N Gu lf o f Ga bè s " Sk ik da 0 01 ' ! 5 Tizi ( Morocc o 5 Jijel ° Tizi 6 Ouzou Béjaïa 3 02 N Ouzou " Algeria 0 Libya ' 5 5 ° 6 Constantine 3 Mila Azeffoun Bouira Mauritania ! Beni Sétif Bordj Bou Mali Ksila Niger ! Arréridj Oum el L I e ɣ O T Bouaghi z ḥ a u e i ṣ d e r d a a r 0 Iflissen 0 0 Azzefoun 0 Afir Msila 40 0 0 Batna 0 0 km 8 8 Djelfa 0 Mizrana Ait-Chaffaa 0 4 4 N Khenchela Tigzirt " 0 ' 0 5 ° 6 3 N " 0 ' Carto g rap hic In fo rmatio n 0 5 ° 6 3 و أ ا Beni K'Sila د Full color A1, 200 dpi resolution ب ي 1:160000 ي t e k Aghrib a S Akerrou d e Boudjima Toudja u O 0 3.25 6.5 13 Zekri Timizart km Makouda Bejaia Taourga Grid: WGS 1984 UTM Zone 31N map coordinate system B M a Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system r a r ± a 0 Sidi Naamane h 0 0 e b g 0 0 g o e 0 0 a a 0 r i u N 7 e r u d Azazga 7 ag a Ait " 0 r 0 r o b 0 a e Toudja ' 4 B a 4 B i Aissa a ! 5 id Z Freha 4 Leg en d S ! ° au e Mimoun 6 -

Convention on the Elimination of Racial Discrimination Alternative Report Submission Indigenous Rights Violations in Algeria

Convention on the Elimination of Racial Discrimination Alternative Report Submission Indigenous Rights Violations in Algeria Prepared for: The 94th Session of the Convention on the Elimination of Racial Discrimination Submission Date: November 2017 Submitted by: Cultural Survival 2067 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02140 Tel: 1 (617) 441 5400 [email protected] www.culturalsurvival.org I. Reporting Organization Cultural Survival is an international Indigenous rights organization with a global Indigenous leadership and consultative status with ECOSOC since 2005. Cultural Survival is located in Cambridge, Massachusetts, and is registered as a 501(c)(3) non-profit organization in the United States. Cultural Survival monitors the protection of Indigenous Peoples' rights in countries throughout the world and publishes its findings in its magazine, the Cultural Survival Quarterly, and on its website: www.cs.org. Cultural Survival also produces and distributes quality radio programs that strengthen and sustain Indigenous languages, cultures, and civil participation. II. Background Information: History, Population and Regions The total population of Algeria is estimated to be just over 41 million.1 The majority of the population — about 90% — are the Arab people living in the northern coastal regions.2 In addition, Algeria also has a nomadic or semi-nomadic population of about 1.5 million.3 Generally, the Indigenous People of Algeria are called Berbers; however, the term is regarded as a pejorative, as it comes from the word “barbarian.”4 As a result, although not officially recognized as Indigenous,5 Algeria's Indigenous Peoples self-identity as the Imazighen (plural) or Amazigh (singular).6 Due to lack of recognition, there is no official statistics or disaggregated data available on Algeria’s Indigenous population.