Mémoire De Master En Sciences Économiques Spécialité : Management Territoriale Et Ingénierie De Projet Option : Économie Sociale Et Solidaire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Journal Officiel Algérie

N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Journal Officiel N°2020-59

N° 59 Dimanche 16 Safar 1442 59ème ANNEE Correspondant au 4 octobre 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: 1 An 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d'expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 16 Safar 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 4 octobre 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux -

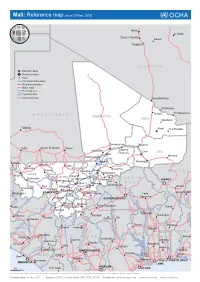

20131217 Mli Reference Map.Pdf

Mali: Reference map (as of 29 Nov. 2013) AdrarP! !In Salah Zaouiet Kounta ! Aoulef ! ! Reggane ALGERIA National capital Regional capital Town International boundary ! Regional boundary Major road Perennial river Perennial lake Intermittent lake Bordj Mokhtar ! !Timiaouine ! Tin Zaouaten Tessalit ! MAURITANIA TOMBOUCTOU KIDAL Abeïbara ! Tidjikdja ! Kidal Ti-n-Essako P! ! Tombouctou Bourem ! Ayoun El Atrous ! Kiffa ! Néma P! ! ! Goundam Gourma- ! Gao GAO !Diré Rharous P! Ménaka Niafounké ! ! ! Youwarou Ansongo ! Sélibaby ! ! ! Nioro ! MOPTI Nara Niger ! Sénégal Yélimané SEGOU Mopti Douentza !Diéma Tenenkou ! P! NIGER SENEGAL P! Bandiagara KAYES ! Kayes ! Koro KOULIKORO Niono Djenné ! ! ! ! BURKINA !Bafoulabé Ké-Macina Bankass NIAMEY KolokaniBanamba ! ! P!Ségou ! FASO \! Bani! Tominian Kita ! Ouahigouya Dosso ! Barouéli! San ! Keniéba ! ! Baoulé Kati P! Nakanbé (White Volta) ! Koulikoro Bla ! \! Birnin Kebbi Kédougou BAMAKO ! KoutialaYorosso Fada Niger ! Dioila ! ! \! Ngourma Sokoto Kangaba ! ! SIKASSO OUAGADOUGOU Bafing Bougouni Gambia ! Sikasso ! P! Bobo-Dioulasso Kandi ! ! Mouhoun (Black Volta) Labé Kolondieba! ! GUINEA Yanfolila Oti Kadiolo ! ! ! Dapango Baoulé Natitingou ! Mamou ! Banfora ! ! Kankan Wa !Faranah Gaoua ! Bagoé Niger ! Tamale Rokel ! OuéméParakou ! ! SIERRA Odienné Korhogo Sokodé ! LEONE CÔTE GHANA BENIN NIGERIA Voinjama ! TOGO Ilorin ! Kailahun! D’IVOIRE Seguela Bondoukou Savalou ! Komoé ! ! Nzérékoré ! Bouaké Ogun Kenema ! ! Atakpamé Man ! ! Sunyani ! ! Bandama ! Abomey ! St. PaulSanniquellie YAMOUSSOKRO Ibadan Kumasi !\ ! Ho Ikeja ! LIBERIA Guiglo ! ! Bomi ! Volta !\! \! Gagnoa Koforidua Buchanan Sassandra ! ! \! Cotonou PORTO NOVO MONROVIA ! LOMÉ Cess ABIDJAN \! 100 Fish Town ACCRA ! !\ Km ! The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 29 Nov. 2013 Sources: UNCS, Natural Earth, ESRI, NGA, OCHA. Feedback: [email protected] www.unocha.org www.reliefweb.int. -

14 20 Moharram 1431 6 Janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA

14 20 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 6 janvier 2010 ANNEXE CONSISTANCE DES OFFICES DES ETABLISSEMENTS DE JEUNES DE WILAYAS DENOMINATION WILAYAS N° DE L’ETABLISSEMENT DE JEUNES IMPLANTATION ADRAR 1.1 Maison de jeunes d’Adrar Quartier Ouled Ali, commune d’Adrar 1.2 Maison de jeunes de Timimoun Commune de Timimoun 1.3 Maison de jeunes de Aougrout Commune d’Aougrout 1.4 Maison de jeunes de Timimoun Commune de Timimoun 1.5 Complexe sportif de proximité Commune de Sali 1.6 Complexe sportif de proximité Commune de Tamest 1.7 Complexe sportif de proximité Commune de Fenoughil 1.8 Complexe sportif de proximité Commune de Tsabit 1.9 Complexe sportif de proximité Commune de Tamantit 1.10 Complexe sportif de proximité Commune d’Aougrout 1.11 Complexe sportif de proximité Commune de Zaouiet Kounta CHLEF 2.1 Maison de jeunes - Hay Bensouna Hay Bensouna, commune de Chlef 2.2 Maison de jeunes - Hay An Nasr Hay An Nasr zone 3, commune de Chlef 2.3 Maison de jeunes - Hay Lala Aouda Hay Lala Aouda, commune de Chlef 2.4 Maison de jeunes - Frères Abbad Route de Sandjas, commune de Chlef 2.5 Maison de jeunes - Hay Badr Hay Badr, commune de Chlef 2.6 Maison de jeunes de Oued Fodda Rue du 1er novembre 1954, commune de Oued Fodda 2.7 Maison de jeunes d’El Karimia Commune d’El Karimia 2.8 Maison de jeunes de Chettia Commune de Chettia 2.9 Maison de jeunes de Ténès Route de Cherchell, commune de Ténès 2.10 Maison de jeunes de Boukadir Commune de Boukadir 2.11 Maison de jeunes de Chlef Route d’Alger, commune de Chlef 2.12 Maison -

Le Gourara, Etude De Geographie Humaine.Pdf

1 AVANT-PROPOS Ce travail résulte d'enquêtes menées au Gourara en vue d'un Diplôme d'Etudes Supérieures de Géographie durant l'hiver 1952-1953, l'automne 1953 et complétées au cours d'une tournée effectuée en octobre 1955. Je remercie vivement le Comité Directeur de l'Institut de Recherches Sahariennes d'avoir subventionné mes déplacements et d'avoir accepté de publier ce mémoire dans la série des Monographies Régionales. Je garde une profonde gratitude à tous ceux qui m'ont aidé au cours de mes trois voyages au Gourara, tout particulièrement à M. le Professeur CAPOT-REY qui m'a. encouragé à faire cette étude, a dirigé mon travail à Alger et sur le terrain qu'il a tenu à revoir avec moi, à deux reprises, me faisant ainsi bénéficier de sa longue expérience saharienne et de ses recherches antérieures aux confins méridionaux de l'Erg Occidental. Je remercie également M. le Colonel NABAL, Directeur de la C.P.A., à qui je dois d'avoir pu étudier les photographies aériennes prises au cours de l'hiver 1952-1953 ; les officiers de l'Annexe du Gourara, spécialement M. le Capitaine GATIGNOL qui a organisé la quasi- totalité de mes tournées et m'a aimablement communiqué les documents rassemblés sous sa direction par MM. les Capitaines BARBA et SOYEZ ; M. le Médecin-Capitaine MONTILLIER qui m'a fait participer à de nombreuses missions médicales. Surtout j'ai une dette de reconnaissance particulièrement grande envers Monsieur et Madame MONNIER, instituteurs durant vingt années à Timimoun; je n'oublierai pas l'hospitalité chaleureuse qu'ils m'ont offerte, et nos longues conversations au cours desquelles ils m'ont fait connaître bien des aspects secrets de la vie gourari. -

Algeria–Mali Trade: the Normality of Informality

101137 DEMOCRACY Public Disclosure Authorized AND ECONOMIC DEVELOPMENT ERF 21st ANNUAL CONFERENCE March 20-22, 2015 | Gammarth, Tunisia 2015 Public Disclosure Authorized Algeria–Mali Trade: The Normality of Informality Sami Bensassi, Anne Brockmeyer, Public Disclosure Authorized Matthieu Pellerin and Gael Raballand Public Disclosure Authorized Algeria–Mali Trade: The Normality of Informality Sami Bensassi Anne Brockmeyer Mathieu Pellerin Gaël Raballand1 Abstract This paper estimates the volume of informal trade between Algeria and Mali and analyzes its determinants and mechanisms, using a multi-pronged methodology. First, we discuss how subsidy policies and the legal framework create incentives for informal trade across the Sahara. Second, we provide evidence of the importance of informal trade, drawing on satellite images and surveys with informal traders in Mali and Algeria. We estimate that the weekly turnover of informal trade fell from approximately US$ 2 million in 2011 to US$ 0.74 million in 2014, but continues to play a crucial role in the economies of northern Mali and southern Algeria. Profit margins of 20-30% on informal trade contribute to explaining the relative prosperity of northern Mali. We also show that official trade statistics are meaningless in this context, as they capture less than 3% of total trade. Finally, we provide qualitative evidence on informal trade actors and mechanisms for the most frequently traded products. JEL classification codes: F14, H26, J46. Keywords: informal trade, Algeria, Mali, fuel, customs. 1 The authors would like to thank Mehdi Benyagoub for his help on this study, Laurent Layrol for his work on satellite images, Nancy Benjamin and Olivier Walther for their comments and Sabra Ledent for editing. -

Total Petroleum Systems of the Grand Erg/Ahnet

Total Petroleum Systems of the Grand Erg/Ahnet Province, Algeria and Morocco—The Tanezzuft- Timimoun, Tanezzuft-Ahnet, Tanezzuft-Sbaa, Tanezzuft-Mouydir, Tanezzuft-Benoud, and Tanezzuft-Béchar/Abadla By T.R. Klett U.S. Geological Survey Bulletin 2202-B U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey U.S. Department of the Interior Bruce Babbitt, Secretary U.S. Geological Survey Charles G. Groat, Director This report is only available online at: http://greenwood.cr.usgs.gov/pub/bulletins/b2202-b/ Any use of trade, product, or firm names in this publication is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government Published in the Central Region, Denver, Colorado Manuscript approved for publication June 16, 2000 Graphics by the author Photocomposition by Norma J. Maes Edited by Lorna Carter Contents Foreword................................................................................................................................................ 1 Abstract ................................................................................................................................................. 2 Acknowledgments ............................................................................................................................... 2 Introduction........................................................................................................................................... 2 Province Geology ................................................................................................................................ -

Water Scarcity, Security and Democracy

Water Scarcity, Security and democracy: a mediterranean moSaic © 2014 by Global Water Partnership Mediterranean, Cornell University and the Atkinson Center for a Sustainable Future. All rights reserved. Published 2014. Printed in Athens, Greece, and Ithaca, NY. ISBN 978-1-4951-1550-9 The opinions expressed in the articles in this book are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Global Water Partnership Mediterranean or Cornell University’s David R. Atkinson Center for a Sustainable Future. Layout and cover design: Ghazal Lababidi Water Scarcity, Security and democracy: a mediterranean moSaic EditEd by FrancEsca dE châtEl, Gail holst-WarhaFt and tammo stEEnhuis TABLE OF CONTENTS foreWord 6 introduction 8 i. tHe neW culture of Water 16 1. Glimpses of a New Water Civilization 18 2. Water Archives, a History of Sources: The Example of the Hérault in France’s Langueoc-Roussillon Region 32 3. Meander(ing) Multiplicity 36 4. A Spanish Water Scenario 46 5. Transboundary Management of the Hebron/Besor Watershed in Israel and the Palestinian Authority 52 6. The Drin Coordinated Action Towards an Integrated Transboundary Water Resources Management 62 7. The Times They Are A-Changin’: Water Activism and Changing Public Policy 72 8. Water Preservation Perspectives as Primary Biopolicy Targets 82 ii. coping WitH SCARCITY 84 9. Leaving the Land: The Impact of Long-term Water Mismanagement in Syria 86 10. Desert Aquifers and the Mediterranean Sea: Water Scarcity, Security, and Migration 98 11. The Preservation of Foggaras in Algeria’s Adrar Province 108 12. The Need for a Paradigm Change: Agriculture in the Water-Scarce MENA Region 114 13. -

Memoire Le Diplôme De Master Professionnel

N° d’ordre : 06/DSTU/2016 MEMOIRE Présenté à L’UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID-TLEMCEN FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE ET SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS Pour obtenir LE DIPLÔME DE MASTER PROFESSIONNEL Spécialité Géo-Ressources par Meriem FETHI APPORT DE LA GEOLOGIE DAND L’EXPLOITATION DES GISEMENT DE GRANULATS (CAS D’UNE CARRIERE DANS LA REGION D’ADRAR) Soutenu le 30 juin 2016 devant les membres du jury : Mustapha Kamel TALEB, MA (A), Univ. Tlemcen Président Hassina LOUHA, MA (A), Univ. Tlemcen Encadreur Souhila GAOUAR, MA (A), Univ. Tlemcen Examinateur Fatiha HADJI, MA (A), Univ. Tlemcen Examinateur TABLE DES MATIERES Dédicace Remerciement Résumé Abstract BUT ET ORGANISATION DE TRAVAIL A. But de travail ........................................................................................................ 1 B. Méthodologie ....................................................................................................... 1 Chapitre I INTRODUCTION GENERAL I. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA WILAYA D’ADRAR ........... 2 II. GEOMORPHOLOGIE, HYDROGRAPHIE, CLIMAT ET VEGETATION :.. ........................................................................................ 3 II.1. Géomorphologie : ........................................................................................ 3 II.2. Ressource hydrogéologiques : ..................................................................... 4 II.3. Climatologie et végétation : ........................................................................ -

A Short-Term Gas Boost for Algeria? Algeria Expects up to 9 Billion Cubic Metres/ Year of New Gas Production to Come Online in 2017

Focus Back to contents DENKOU IMAGES / REX FEATURES A short-term gas boost for Algeria? Algeria expects up to 9 billion cubic metres/ year of new gas production to come online in 2017. But analysts are less optimistic over the outlook for the long-established pipe gas and LNG supplier Algeria discovered its giant Hassi R’Mel and is being worked on by Sonatrach, Total gas field in the Sahara some 50 years ago and Cepsa. and the country has been a key supplier Analysts cautioned, however, that while of natural gas to foreign markets since the there could be a short-term boost for Algeria, 1960s. The CAMEL LNG plant, opening in longer-term prospects were more under ques- 1964, began a long-term supply relationship tion. with France, and Algeria was also set to be Consultants Wood Mackenzie estimate an important source of gas for the UK had Algeria’s gas sales for export and domestic the country not discovered its own North Sea markets in 2015 at 82bcm. They forecast an reserves. increase to 86bcm in 2016, which has been Algeria currently exports around 41 billion “quite an impressive year,” and to 90bcm in cubic metres (bcm)/year, with BP figures show- 2017. But Wood Mackenzie analyst Lucy Cul- ing pipeline exports, dominated by Spain and len told ICIS that new fields capable of pro- Italy, at 25bcm in 2015, and LNG exports of ducing 9bcm/year of gas would not necessarily 16bcm. add 9bcm to total sales in 2017, as the fields France retained its historic relationship as would come onstream progressively through- the largest buyer of Algerian LNG at 4.3bcm, out 2017 and their output would be balanced but LNG sales to Turkey and Spain were not against declines elsewhere. -

Date Palm Genetic Resources and Cultivation

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية University of Mohamed Khider Biskra Faculty of Exact Sciences and Natural and Life Sciences Department of Agronomic Sciences MASTER MEMORY Natural and life Science agronomic Sciences Réf. : …………………………………..… Presented by : latrache hayatte Theme : Survey on date palm (P, dactylifera L,) genetic resources in mountain groves (Ain Zaatout, Biskra Jury : Mr. HADJEB Ayoub M.C.A. University of Biskra President Mme. BEDJAOUI Hanane M.C.B. University of Biskra Rapporteur Mr. Farhi camellia M.C.A. University of Biskra Examinateur Acadimic year : 2019 - 2020 Acknowledgement Page First of all, I thank God for giving me life and strength. To do this work. Praise be to God, Lord of the Worlds, Most Merciful. The work of this graduation note is the fruit of group work. Here I would like to thank all the people who helped me in any way. First of all, I would like to express my sincere gratitude for the thesis of my teacher, Madame. Bedjaoui Hanan she is a passionate and dedicated scholar with the training and success of her students. Many thanks for your support, your unwavering confidence. I express my gratitude to Dr. Hadjeb Ayoub, it's honored to me that he accept the presidency of this committee. I would like to express my deepest gratitude and thanks to Miss. Farahi Camellia who had the honor to agree to be a reviewer for this work. For my mom whose support has always been essential in my life, she always knows to be there at the right time. My friend, she's an amazing mom. -

LES MANIFESTATIONS RELIGIEUSES ET POPULAIRES LORS DE LA FETE DU MAWLID AU GOURARA LEUR SENS ET LEUR PORTEE Par C

LES MANIFESTATIONS RELIGIEUSES ET POPULAIRES LORS DE LA FETE DU MAWLID AU GOURARA LEUR SENS ET LEUR PORTEE par C. OUGOUAG - KEZZAL L'objectif de l'étude ( 1) des manifestations religieuses et populaires, lors (1) Cette recherche s'inscrit dans un tra\'ail plus vaste sur l'anthropologie du Mawlid, fête célébrant la natalité de l'Envoyé de Dieu, est d'apporter une et la sociologie religieuse en Algérie yui fut entravé pendant plusieurs contribution à l'anthropologie et la sociologie religieuses de l'Algérie. années par un problème de santé provoqué par une mission (N.D.L.R.). L'intérêt que revêtent ces fêtes dans le département de la Saoura (Touat (2) Intérêt signalé par l'Inspecteur Gourara) nous fut signalé lors de nos enquêtes à travers le pays (2). Une d'Académie de Ja région, !\1. BouaJga auquel j'adresse tous mes remercie mission pluridisciplinaire du CRAPE au Touat nous fit découvrir le caractère ments ainsi qu'aux autorités de la région qui ont facilité notre tâche particulièrement grandiose et significatif que ces cérémonies gardent, alors que et agrémenté nos séjours. dans le Nord, rongées et bousculées par les évènements historiques, les mu tations économiques, sociales et culturelles, elles se sont affaiblies jusqu'à devenir presque insignifiantes dans certaines régions, si même à la limite, elles n'ont pas disparu, ne laissant qu'un vestige à peine symbolique. De caractère apparemment insulaire, le Gourara comme le Touat sont des terrains privilégiés pour l'étude des mentalités, des traditions, coutumes et modes de vie traditionnelle. Ils offrent une réalité socio-culturelle qui sem ble avoir été statique depuis plusieurs siècles, à l'abri des évènements histo riques récents du monde moderne.