Essaie De Presentation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

AGRICULTURAL DEMONSTRATION PILOTS in the Sass Basin

ELABORATION OF OPERATIONAL RECOMMENDATIONS AGRICULTURAL DEMONSTRATION PILOTS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE WATER RESOURCES SASS III IN THE SASS BASIN OF THE NORTH WESTERN SAHARA AQUIFER SYSTEM July 2010 – June 2014 The North-Western Sahara Aquifer System (SASS) is a basin of over 1,000,000 km2 shared by three countries (Algeria, Tunisia, Libya) whose water reserves are substantial with an almost fossilized aspect. The implementation of “Agricultural Demonstration Pilots” within the framework of the SASS III project was intended to demonstrate within a participatory ap- proach, the feasibility, effectiveness and efficiency of technical solutions to local problems of unsustainability management and operation of the SASS resource in irrigation in the three countries sharing the resource. Six agricultural demonstration pilots at farm scale level, with different themes, were implemented by farmers themselves in the three countries. The technical innovations introduced aimed at the intensification of cropping systems, water saving and the improvement of the resource’s valorization through the selection of high added value crops. The results obtained after two crops in the three countries help confirm the availability of efficient technical solutions for the renovation of cropping sys- tems and making them viable at farm level. What remains to be done, however, AGRICULTURAL DEMONSTRATION is validating these results and making them reliable on a larger spatial scale in pilot “production systems” integrating the various local structural constraints to PILOTS IN THE SASS BASIN the development of irrigation in the SASS area. SIN A B Towards a Sustainable and Profitable SS A S Agriculture in the Sahara THE IN PILOTS ANRH DGRE GWA TION A DEMONSTR L A ISBN : 978-9973-856-86-9 GRICULTUR Sahara and Sahel Observatory A - III Bd du Leader Y. -

20131217 Mli Reference Map.Pdf

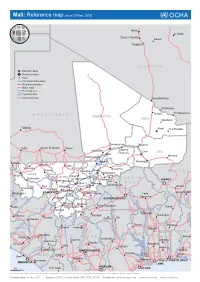

Mali: Reference map (as of 29 Nov. 2013) AdrarP! !In Salah Zaouiet Kounta ! Aoulef ! ! Reggane ALGERIA National capital Regional capital Town International boundary ! Regional boundary Major road Perennial river Perennial lake Intermittent lake Bordj Mokhtar ! !Timiaouine ! Tin Zaouaten Tessalit ! MAURITANIA TOMBOUCTOU KIDAL Abeïbara ! Tidjikdja ! Kidal Ti-n-Essako P! ! Tombouctou Bourem ! Ayoun El Atrous ! Kiffa ! Néma P! ! ! Goundam Gourma- ! Gao GAO !Diré Rharous P! Ménaka Niafounké ! ! ! Youwarou Ansongo ! Sélibaby ! ! ! Nioro ! MOPTI Nara Niger ! Sénégal Yélimané SEGOU Mopti Douentza !Diéma Tenenkou ! P! NIGER SENEGAL P! Bandiagara KAYES ! Kayes ! Koro KOULIKORO Niono Djenné ! ! ! ! BURKINA !Bafoulabé Ké-Macina Bankass NIAMEY KolokaniBanamba ! ! P!Ségou ! FASO \! Bani! Tominian Kita ! Ouahigouya Dosso ! Barouéli! San ! Keniéba ! ! Baoulé Kati P! Nakanbé (White Volta) ! Koulikoro Bla ! \! Birnin Kebbi Kédougou BAMAKO ! KoutialaYorosso Fada Niger ! Dioila ! ! \! Ngourma Sokoto Kangaba ! ! SIKASSO OUAGADOUGOU Bafing Bougouni Gambia ! Sikasso ! P! Bobo-Dioulasso Kandi ! ! Mouhoun (Black Volta) Labé Kolondieba! ! GUINEA Yanfolila Oti Kadiolo ! ! ! Dapango Baoulé Natitingou ! Mamou ! Banfora ! ! Kankan Wa !Faranah Gaoua ! Bagoé Niger ! Tamale Rokel ! OuéméParakou ! ! SIERRA Odienné Korhogo Sokodé ! LEONE CÔTE GHANA BENIN NIGERIA Voinjama ! TOGO Ilorin ! Kailahun! D’IVOIRE Seguela Bondoukou Savalou ! Komoé ! ! Nzérékoré ! Bouaké Ogun Kenema ! ! Atakpamé Man ! ! Sunyani ! ! Bandama ! Abomey ! St. PaulSanniquellie YAMOUSSOKRO Ibadan Kumasi !\ ! Ho Ikeja ! LIBERIA Guiglo ! ! Bomi ! Volta !\! \! Gagnoa Koforidua Buchanan Sassandra ! ! \! Cotonou PORTO NOVO MONROVIA ! LOMÉ Cess ABIDJAN \! 100 Fish Town ACCRA ! !\ Km ! The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 29 Nov. 2013 Sources: UNCS, Natural Earth, ESRI, NGA, OCHA. Feedback: [email protected] www.unocha.org www.reliefweb.int. -

14 20 Moharram 1431 6 Janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA

14 20 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 6 janvier 2010 ANNEXE CONSISTANCE DES OFFICES DES ETABLISSEMENTS DE JEUNES DE WILAYAS DENOMINATION WILAYAS N° DE L’ETABLISSEMENT DE JEUNES IMPLANTATION ADRAR 1.1 Maison de jeunes d’Adrar Quartier Ouled Ali, commune d’Adrar 1.2 Maison de jeunes de Timimoun Commune de Timimoun 1.3 Maison de jeunes de Aougrout Commune d’Aougrout 1.4 Maison de jeunes de Timimoun Commune de Timimoun 1.5 Complexe sportif de proximité Commune de Sali 1.6 Complexe sportif de proximité Commune de Tamest 1.7 Complexe sportif de proximité Commune de Fenoughil 1.8 Complexe sportif de proximité Commune de Tsabit 1.9 Complexe sportif de proximité Commune de Tamantit 1.10 Complexe sportif de proximité Commune d’Aougrout 1.11 Complexe sportif de proximité Commune de Zaouiet Kounta CHLEF 2.1 Maison de jeunes - Hay Bensouna Hay Bensouna, commune de Chlef 2.2 Maison de jeunes - Hay An Nasr Hay An Nasr zone 3, commune de Chlef 2.3 Maison de jeunes - Hay Lala Aouda Hay Lala Aouda, commune de Chlef 2.4 Maison de jeunes - Frères Abbad Route de Sandjas, commune de Chlef 2.5 Maison de jeunes - Hay Badr Hay Badr, commune de Chlef 2.6 Maison de jeunes de Oued Fodda Rue du 1er novembre 1954, commune de Oued Fodda 2.7 Maison de jeunes d’El Karimia Commune d’El Karimia 2.8 Maison de jeunes de Chettia Commune de Chettia 2.9 Maison de jeunes de Ténès Route de Cherchell, commune de Ténès 2.10 Maison de jeunes de Boukadir Commune de Boukadir 2.11 Maison de jeunes de Chlef Route d’Alger, commune de Chlef 2.12 Maison -

DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION Yaël Kouzmine

DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION Yaël Kouzmine To cite this version: Yaël Kouzmine. DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION. Géographie. Université de Franche-Comté, 2007. Français. tel-00256791 HAL Id: tel-00256791 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00256791 Submitted on 18 Feb 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ ÉCOLE DOCTORALE « LANGAGES, ESPACES, TEMPS, SOCIÉTÉS » Thèse en vue de l’obtention du titre de docteur en GÉOGRAPHIE DYNAMIQUES ET MUTATIONS TERRITORIALES DU SAHARA ALGERIEN VERS DE NOUVELLES APPROCHES FONDÉES SUR L’OBSERVATION Présentée et soutenue publiquement par Yaël KOUZMINE Le 17 décembre 2007 Sous la direction de Mme le Professeur Marie-Hélène DE SÈDE-MARCEAU Membres du Jury : Abed BENDJELID, Professeur à l’université d’Oran Marie-Hélène DE SÈDE-MARCEAU, Professeur à l’université de Franche-Comté Jacques FONTAINE, Maître de conférences à -

Le Gourara, Etude De Geographie Humaine.Pdf

1 AVANT-PROPOS Ce travail résulte d'enquêtes menées au Gourara en vue d'un Diplôme d'Etudes Supérieures de Géographie durant l'hiver 1952-1953, l'automne 1953 et complétées au cours d'une tournée effectuée en octobre 1955. Je remercie vivement le Comité Directeur de l'Institut de Recherches Sahariennes d'avoir subventionné mes déplacements et d'avoir accepté de publier ce mémoire dans la série des Monographies Régionales. Je garde une profonde gratitude à tous ceux qui m'ont aidé au cours de mes trois voyages au Gourara, tout particulièrement à M. le Professeur CAPOT-REY qui m'a. encouragé à faire cette étude, a dirigé mon travail à Alger et sur le terrain qu'il a tenu à revoir avec moi, à deux reprises, me faisant ainsi bénéficier de sa longue expérience saharienne et de ses recherches antérieures aux confins méridionaux de l'Erg Occidental. Je remercie également M. le Colonel NABAL, Directeur de la C.P.A., à qui je dois d'avoir pu étudier les photographies aériennes prises au cours de l'hiver 1952-1953 ; les officiers de l'Annexe du Gourara, spécialement M. le Capitaine GATIGNOL qui a organisé la quasi- totalité de mes tournées et m'a aimablement communiqué les documents rassemblés sous sa direction par MM. les Capitaines BARBA et SOYEZ ; M. le Médecin-Capitaine MONTILLIER qui m'a fait participer à de nombreuses missions médicales. Surtout j'ai une dette de reconnaissance particulièrement grande envers Monsieur et Madame MONNIER, instituteurs durant vingt années à Timimoun; je n'oublierai pas l'hospitalité chaleureuse qu'ils m'ont offerte, et nos longues conversations au cours desquelles ils m'ont fait connaître bien des aspects secrets de la vie gourari. -

Total Petroleum Systems of the Grand Erg/Ahnet

Total Petroleum Systems of the Grand Erg/Ahnet Province, Algeria and Morocco—The Tanezzuft- Timimoun, Tanezzuft-Ahnet, Tanezzuft-Sbaa, Tanezzuft-Mouydir, Tanezzuft-Benoud, and Tanezzuft-Béchar/Abadla By T.R. Klett U.S. Geological Survey Bulletin 2202-B U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey U.S. Department of the Interior Bruce Babbitt, Secretary U.S. Geological Survey Charles G. Groat, Director This report is only available online at: http://greenwood.cr.usgs.gov/pub/bulletins/b2202-b/ Any use of trade, product, or firm names in this publication is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government Published in the Central Region, Denver, Colorado Manuscript approved for publication June 16, 2000 Graphics by the author Photocomposition by Norma J. Maes Edited by Lorna Carter Contents Foreword................................................................................................................................................ 1 Abstract ................................................................................................................................................. 2 Acknowledgments ............................................................................................................................... 2 Introduction........................................................................................................................................... 2 Province Geology ................................................................................................................................ -

A Short-Term Gas Boost for Algeria? Algeria Expects up to 9 Billion Cubic Metres/ Year of New Gas Production to Come Online in 2017

Focus Back to contents DENKOU IMAGES / REX FEATURES A short-term gas boost for Algeria? Algeria expects up to 9 billion cubic metres/ year of new gas production to come online in 2017. But analysts are less optimistic over the outlook for the long-established pipe gas and LNG supplier Algeria discovered its giant Hassi R’Mel and is being worked on by Sonatrach, Total gas field in the Sahara some 50 years ago and Cepsa. and the country has been a key supplier Analysts cautioned, however, that while of natural gas to foreign markets since the there could be a short-term boost for Algeria, 1960s. The CAMEL LNG plant, opening in longer-term prospects were more under ques- 1964, began a long-term supply relationship tion. with France, and Algeria was also set to be Consultants Wood Mackenzie estimate an important source of gas for the UK had Algeria’s gas sales for export and domestic the country not discovered its own North Sea markets in 2015 at 82bcm. They forecast an reserves. increase to 86bcm in 2016, which has been Algeria currently exports around 41 billion “quite an impressive year,” and to 90bcm in cubic metres (bcm)/year, with BP figures show- 2017. But Wood Mackenzie analyst Lucy Cul- ing pipeline exports, dominated by Spain and len told ICIS that new fields capable of pro- Italy, at 25bcm in 2015, and LNG exports of ducing 9bcm/year of gas would not necessarily 16bcm. add 9bcm to total sales in 2017, as the fields France retained its historic relationship as would come onstream progressively through- the largest buyer of Algerian LNG at 4.3bcm, out 2017 and their output would be balanced but LNG sales to Turkey and Spain were not against declines elsewhere. -

Mémoire De Master En Sciences Économiques Spécialité : Management Territoriale Et Ingénierie De Projet Option : Économie Sociale Et Solidaire

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou Faculté des sciences économiques commerciales et des sciences de gestion Département des sciences économiques Laboratoire REDYL Mémoire De master en sciences économiques Spécialité : management territoriale et ingénierie de projet Option : économie sociale et solidaire Caractérisation de la gestion de l’eau en tant que bien communs dans l’espace saharien Algérien mode de gouvernance du système traditionnel des foggaras Présenté par : Sous-direction : GHAOUI Nawal Pr. AHMED ZAID Malika HADJALI Sara Année universitaire : 2016/2017 Caractérisation de la gestion de l’eau en tant que bien communs dans l’espace saharien Algérien mode de gouvernance du système traditionnel des foggaras Résumé du mémoire : Depuis quelques années, la ressource en eau n’est plus seulement appréhendée en termes de disponibilité et d’usage mais aussi comme un bien commun à transmettre aux générations futures .Ces deux conceptions de l’eau demeurent grandement contradictoire malgré les efforts déployés pour concilier viabilité économique et participation sociale. Dans ce contexte, au Sahara algérien le système traditionnel d’irrigation « foggara » constitue un élément majeur pour comprendre la complexité de la relation entre les ressources en eau disponibles, la gestion et la gouvernance de la ressource, son usage et la prise de décision. Mots clés : bien commun, gouvernance, ressource en eau, foggara. Dédicaces Je dédie ce modeste travail à : A mes très chers parents .Aucun hommage ne pourrait être à la hauteur de l’amour dont ils ne cessent de me combler. Que dieu leur procure bonne santé et longue vie. -

The Iafor European Conference Series 2014 Ece2014 Ecll2014 Ectc2014 Official Conference Proceedings ISSN: 2188-112X

the iafor european conference series 2014 ece2014 ecll2014 ectc2014 Official Conference Proceedings ISSN: 2188-112X “To Open Minds, To Educate Intelligence, To Inform Decisions” The International Academic Forum provides new perspectives to the thought-leaders and decision-makers of today and tomorrow by offering constructive environments for dialogue and interchange at the intersections of nation, culture, and discipline. Headquartered in Nagoya, Japan, and registered as a Non-Profit Organization 一般社( 団法人) , IAFOR is an independent think tank committed to the deeper understanding of contemporary geo-political transformation, particularly in the Asia Pacific Region. INTERNATIONAL INTERCULTURAL INTERDISCIPLINARY iafor The Executive Council of the International Advisory Board IAB Chair: Professor Stuart D.B. Picken IAB Vice-Chair: Professor Jerry Platt Mr Mitsumasa Aoyama Professor June Henton Professor Frank S. Ravitch Director, The Yufuku Gallery, Tokyo, Japan Dean, College of Human Sciences, Auburn University, Professor of Law & Walter H. Stowers Chair in Law USA and Religion, Michigan State University College of Law Professor David N Aspin Professor Emeritus and Former Dean of the Faculty of Professor Michael Hudson Professor Richard Roth Education, Monash University, Australia President of The Institute for the Study of Long-Term Senior Associate Dean, Medill School of Journalism, Visiting Fellow, St Edmund’s College, Cambridge Economic Trends (ISLET) Northwestern University, Qatar University, UK Distinguished Research Professor of Economics, -

The Water Use in Agriculture in the Algerian Central Sahara: What Future? Bouchemal S* Department of GTU, RNAMS Laboratory, University of Oum El Bouaghi, Algeria

United Journal of Agricultural Science and Research Review Article Volume 1 The Water Use in Agriculture in the Algerian Central Sahara: What Future? Bouchemal S* Department of GTU, RNAMS Laboratory, University of Oum El Bouaghi, Algeria *Corresponding author: Received: 25 Nov 2020 Copyright: Accepted: 08 Dec 2020 ©2020 Bouchemal S et al., This is an open access article Salah Bouchemal, distributed under the terms of the Creative Commons At- Department of GTU, RNAMS Laboratory, University Published: 15 Dec 2020 tribution License, which permits unrestricted use, distri- of Oum El Bouaghi, Algeria, bution, and build upon your work non-commercially. E-mail: [email protected] Citation: Keywords: Bouchemal S. The Water Use in Agriculture in the Al- Water; Irrigation; Foggara; Agriculture; Development; gerian Central Sahara: What Future?. United Journal of Central Sahara; Algeria Agricultural Science and.Reserach. 2020; V1(2): 1-5. 1. Abstract 2.1. The Water Use in Central Sahara The study on the use of water in the Algerian Central Sahara shows In the Central Sahara, agriculture is one of the main sources of in- that this resource has given much hope to the development of ag- come. It obeys two types of water exploitation system, a traditional riculture in this part of Algeria, thanks to a law that has allowed system, which is based on irrigation by foggara, and another called the granting of concessions to the farmers in different parts of the modern, based on the techniques of sinking wells or boreholes but country. This has given rise to several forms of agricultural de- whose charges are very important and therefore do not allow an velopment, each with its own particularities, but everywhere the appreciable extension of the cultivated areas. -

LES MANIFESTATIONS RELIGIEUSES ET POPULAIRES LORS DE LA FETE DU MAWLID AU GOURARA LEUR SENS ET LEUR PORTEE Par C

LES MANIFESTATIONS RELIGIEUSES ET POPULAIRES LORS DE LA FETE DU MAWLID AU GOURARA LEUR SENS ET LEUR PORTEE par C. OUGOUAG - KEZZAL L'objectif de l'étude ( 1) des manifestations religieuses et populaires, lors (1) Cette recherche s'inscrit dans un tra\'ail plus vaste sur l'anthropologie du Mawlid, fête célébrant la natalité de l'Envoyé de Dieu, est d'apporter une et la sociologie religieuse en Algérie yui fut entravé pendant plusieurs contribution à l'anthropologie et la sociologie religieuses de l'Algérie. années par un problème de santé provoqué par une mission (N.D.L.R.). L'intérêt que revêtent ces fêtes dans le département de la Saoura (Touat (2) Intérêt signalé par l'Inspecteur Gourara) nous fut signalé lors de nos enquêtes à travers le pays (2). Une d'Académie de Ja région, !\1. BouaJga auquel j'adresse tous mes remercie mission pluridisciplinaire du CRAPE au Touat nous fit découvrir le caractère ments ainsi qu'aux autorités de la région qui ont facilité notre tâche particulièrement grandiose et significatif que ces cérémonies gardent, alors que et agrémenté nos séjours. dans le Nord, rongées et bousculées par les évènements historiques, les mu tations économiques, sociales et culturelles, elles se sont affaiblies jusqu'à devenir presque insignifiantes dans certaines régions, si même à la limite, elles n'ont pas disparu, ne laissant qu'un vestige à peine symbolique. De caractère apparemment insulaire, le Gourara comme le Touat sont des terrains privilégiés pour l'étude des mentalités, des traditions, coutumes et modes de vie traditionnelle. Ils offrent une réalité socio-culturelle qui sem ble avoir été statique depuis plusieurs siècles, à l'abri des évènements histo riques récents du monde moderne. -

Algerian Gas in Transition: Domestic Transformation and Changing Gas Export Potential

October 2019 Algerian Gas in Transition: Domestic transformation and changing gas export potential OIES PAPER: NG 151 Mostefa Ouki, Senior Research Fellow, OIES The contents of this paper are the author’s sole responsibility. They do not necessarily represent the views of the Oxford Institute for Energy Studies or any of its members. Copyright © 2019 Oxford Institute for Energy Studies (Registered Charity, No. 286084) This publication may be reproduced in part for educational or non-profit purposes without special permission from the copyright holder, provided acknowledgment of the source is made. No use of this publication may be made for resale or for any other commercial purpose whatsoever without prior permission in writing from the Oxford Institute for Energy Studies. ISBN: 978-1-78467-145-7 DOI: https://doi.org/10.26889/9781784671457 i Acknowledgements The author wishes to express his gratitude to James Henderson and Ali Aissaoui for their review of the paper and their insightful and valuable feedback and suggestions. ii Preface In his 2016 paper for OIES Ali Aissaoui highlighted the potential issues in Algeria’s natural gas sector, namely that rapidly rising demand and stagnating production presented a huge challenge for future export sales. In this new paper Mostefa Ouki picks up the story, outlining the key trends over the past three years and updating the outlook for gas production, demand and exports. He highlights the fact that Algerian politicians have come to realise the seriousness of the problems facing the country’s gas sector, but clearly political volatility continues to undermine energy sector policy. As a result, it is vital to understand both the industry dynamics that underpin the Algerian gas sector as well as the external drivers that will determine whether the country can remain a major exporter of gas both to Europe and into the global LNG market for years to come or whether its role will start to be diminished by inadequate policy initiatives and political inertia.