Asiatische Halictidae - 7

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

5.4 Insect Visitors to Marianthus Aquilonaris and Surrounding Flora

REPORT: Insect visitors to Marianthus aquilonaris and surrounding flora Nov 2-4, 2019 Kit Prendergast, Native bee scientist BSc First Class Honours, PhD researcher and Forrest Scholar On behalf of Botanica Consulting 1 REPORT: Insect visitors to Marianthus aquilonaris and surrounding flora Nov 2-4 2019 Kit Prendergast, Native bee scientist Background Marianthus aquilonaris (Fig. 1) was declared as Rare Flora under the Western Australian Wildlife Conservation Act 1950 in 2002 under the name Marianthus sp. Bremer, and is ranked as Critically Endangered (CR) under the International Union for Conservation of Nature (IUCN 2001) criteria B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) due to its extent of occurrence being less than 100 km2, its area of occupancy being less than 10 km2, a continuing decline in the area, extent and/or quality of its habitat and number of mature individuals and there being less than 250 mature individuals known at the time of ranking (Appendix A). However, it no longer meets these criteria as more plants have been found, and a recommendation has been proposed to be made by DBCA to the Threatened Species Scientific Committee (TSSC) to change its conservation status to CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) (Appendix A), but this recommendation has not gone ahead (DEC, 2010). Despite its listing as CR under the Western Australian Biodiversity Conservation Act 2016, the species is not currently listed under the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. The main threats to the species are mining/exploration, track maintenance and inappropriate fire regimes (DEC, 2010). Fig. 1. Marianthus aquilonaris, showing flower, buds and leaves. -

Intro Outline

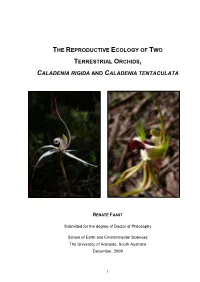

THE REPRODUCTIVE ECOLOGY OF TWO TERRESTRIAL ORCHIDS, CALADENIA RIGIDA AND CALADENIA TENTACULATA RENATE FAAST Submitted for the degree of Doctor of Philosophy School of Earth and Environmental Sciences The University of Adelaide, South Australia December, 2009 i . DEcLARATION This work contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university or other tertiary institution to Renate Faast and, to the best of my knowledge and belief, contains no material previously published or written by another person, except where due reference has been made in the text. I give consent to this copy of my thesis when deposited in the University Library, being made available for loan and photocopying, subject to the provisions of the Copyright Act 1968. The author acknowledges that copyright of published works contained within this thesis (as listed below) resides with the copyright holder(s) of those works. I also give permission for the digital version of my thesis to be made available on the web, via the University's digital research repository, the Library catalogue, the Australasian Digital Theses Program (ADTP) and also through web search engines. Published works contained within this thesis: Faast R, Farrington L, Facelli JM, Austin AD (2009) Bees and white spiders: unravelling the pollination' syndrome of C aladenia ri gída (Orchidaceae). Australian Joumal of Botany 57:315-325. Faast R, Facelli JM (2009) Grazrngorchids: impact of florivory on two species of Calademz (Orchidaceae). Australian Journal of Botany 57:361-372. Farrington L, Macgillivray P, Faast R, Austin AD (2009) Evaluating molecular tools for Calad,enia (Orchidaceae) species identification. -

1. Padil Species Factsheet Scientific Name: Common Name Image

1. PaDIL Species Factsheet Scientific Name: Homalictus (Homalictus) houstoni Walker, 1986 (Hymenoptera: Halictidae: Halictinae: Halictini) Common Name Native houstoni halictid bee Live link: http://www.padil.gov.au/pollinators/Pest/Main/138367 Image Library Australian Pollinators Live link: http://www.padil.gov.au/pollinators/ Partners for Australian Pollinators image library Western Australian Museum https://museum.wa.gov.au/ South Australian Museum https://www.samuseum.sa.gov.au/ Australian Museum https://australian.museum/ Museums Victoria https://museumsvictoria.com.au/ 2. Species Information 2.1. Details Specimen Contact: Museum Victoria - [email protected] Author: Walker, K. Citation: Walker, K. (2009) Native houstoni halictid bee(Homalictus (Homalictus) houstoni)Updated on 10/1/2011 Available online: PaDIL - http://www.padil.gov.au Image Use: Free for use under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY- NC 4.0) 2.2. URL Live link: http://www.padil.gov.au/pollinators/Pest/Main/138367 2.3. Facets Status: Native Australian Beneficial Species Host Genera: Fresh Flowers Bio-Region: Australasian - Oceanian Host Family: Santalaceae Female Frons sculpture: Reticulate Female Mesoscutum colour: Metallic Green Female Mesoscutum sculpture: Shiny - weakly punctate Female Propodeum: Posterior rim not carinate, Surface finely reticulate Male Clypeus colour: Without any yellow marking Male lower inner eye width: Narrower than upper inner width Male scape colour: Entirely black or brown 2.4. Diagnostic Notes Homalictus (Homalictus) houstoni Walker, 1986 Homalictus (Homalictus) houstoni Walker, K.L. 1986. Revision of the Australian species of the genus Homalictus Cockerell (Hymenoptera: Halictidae). Memoirs of Museum Victoria 47: 105–200 [141]. Type data:Holotype SAMA ?, 64 km E Norseman, WA. -

Jmmv19864705.Pdf

30 May 1986 Memoirs of the Museum of Victoria 47(2): 105-200 (1986) ISSN 0814-1827 https://doi.org/10.24199/j.mmv.1986.47.05 REVISION OF THE AUSTRALIAN SPECIES OF THE GENUS HOMAL1CTUS COCKERELL (HYMENOPTERA: HALICTIDAE) By K. L. Walker Department of Entomology, Museum of Victoria, 71 Victoria Cres. Abbotsford. Melbourne, Victoria 3067, Australia Abstract Walker, K. L., 1986. Revision of the Australian species of the genus Homalictus Cockerell (Hymenoptera: Halictidae). Mem. Mus. Vict. -17: 105-200. Australian members of the genus Homalictus Cockerell are revised. A total of 39 species, 10 of them new, are recognised. Identification keys, diagnoses, descriptions or redescriptions are provided for all but one species. Distribution patterns are outlined and notes are provided on nesting behaviour, flowers visited and parasites. The genus Homalictus is redescribed and the synonymy of the subgenus Indohalictus Bliithgen is discussed. A new subgenus, Quasilictus , is erected to accommodate the new species H. brevicornutus . The following are considered to be new synonyms: H. formosus (Rayment), H. formosulus Michener oiH. bremerensis (Ray- ment); H. bolanicus (Rayment), H. portlandicus (Rayment) of H. brisbanensis (Cockerell); H. rufoaeneus (Friese). H. viridmitens (Friese) of H. caloundrensis (Cockerell); H. occiden- talis (Rayment). H. codenticalis (Rayment) of H. dotatus (Cockerell); H. hilli (Cockerell) of H. flindersi (Cockerell); H. dixoni (Rayment). H. hentyi (Rayment), H. sevillensis (Rayment) of H. megastigmus (Cockerell); H. oxoiuellus (Cockerell), H. mesocyaneus (Cockerell), H. raymenti (Cockerell), H. tarltoni (Cockerell), H. aureoazureus (Rayment), H. littoralis (Ray- ment) of H. niveifrons (Cockerell); H. exlautus (Cockerell), H. hedleyi (Cockerell), H. pal- lidifrons (Rayment), H. subpallidifrons (Rayment), H. -

Terrestrial Arthropod Surveys on Pagan Island, Northern Marianas

Terrestrial Arthropod Surveys on Pagan Island, Northern Marianas Neal L. Evenhuis, Lucius G. Eldredge, Keith T. Arakaki, Darcy Oishi, Janis N. Garcia & William P. Haines Pacific Biological Survey, Bishop Museum, Honolulu, Hawaii 96817 Final Report November 2010 Prepared for: U.S. Fish and Wildlife Service, Pacific Islands Fish & Wildlife Office Honolulu, Hawaii Evenhuis et al. — Pagan Island Arthropod Survey 2 BISHOP MUSEUM The State Museum of Natural and Cultural History 1525 Bernice Street Honolulu, Hawai’i 96817–2704, USA Copyright© 2010 Bishop Museum All Rights Reserved Printed in the United States of America Contribution No. 2010-015 to the Pacific Biological Survey Evenhuis et al. — Pagan Island Arthropod Survey 3 TABLE OF CONTENTS Executive Summary ......................................................................................................... 5 Background ..................................................................................................................... 7 General History .............................................................................................................. 10 Previous Expeditions to Pagan Surveying Terrestrial Arthropods ................................ 12 Current Survey and List of Collecting Sites .................................................................. 18 Sampling Methods ......................................................................................................... 25 Survey Results .............................................................................................................. -

Cambodian Journal of Natural History

Cambodian Journal of Natural History Giant ibis census Patterns of salt lick use Protected area revisions Economic contribution of NTFPs New plants, bees and range extensions June 2016 Vol. 2016 No. 1 Cambodian Journal of Natural History ISSN 2226–969X Editors Email: [email protected] • Dr Neil M. Furey, Chief Editor, Fauna & Flora International, Cambodia. • Dr Jenny C. Daltry, Senior Conservation Biologist, Fauna & Flora International, UK. • Dr Nicholas J. Souter, Mekong Case Study Manager, Conservation International, Cambodia. • Dr Ith Saveng, Project Manager, University Capacity Building Project, Fauna & Flora International, Cambodia. International Editorial Board • Dr Stephen J. Browne, Fauna & Flora International, • Dr Sovanmoly Hul, Muséum National d’Histoire Singapore. Naturelle, Paris, France. • Dr Martin Fisher, Editor of Oryx – The International • Dr Andy L. Maxwell, World Wide Fund for Nature, Journal of Conservation, Cambridge, U.K. Cambodia. • Dr L. Lee Grismer, La Sierra University, California, • Dr Brad Pett itt , Murdoch University, Australia. USA. • Dr Campbell O. Webb, Harvard University Herbaria, • Dr Knud E. Heller, Nykøbing Falster Zoo, Denmark. USA. Other peer reviewers for this volume • Prof. Leonid Averyanov, Komarov Botanical Institute, • Neang Thy, Minstry of Environment, Cambodia. Russia. • Dr Nguyen Quang Truong, Institute of Ecology and • Prof. John Blake, University of Florida, USA. Biological Resources, Vietnam. • Dr Stephan Gale, Kadoorie Farm & Botanic Garden, • Dr Alain Pauly, Royal Belgian Institute of Natural Hong Kong. Sciences, Belgium. • Fredéric Goes, Cambodia Bird News, France. • Dr Colin Pendry, Royal Botanical Garden, Edinburgh, • Dr Hubert Kurzweil, Singapore Botanical Gardens, UK. Singapore. • Dr Stephan Risch, Leverkusen, Germany. • Simon Mahood, Wildlife Conservation Society, • Dr Nophea Sasaki, University of Hyogo, Japan. -

Changing Paradigms in Insect Social Evolution: Insights from Halictine and Allodapine Bees

ANRV297-EN52-07 ARI 18 July 2006 2:13 V I E E W R S I E N C N A D V A Changing Paradigms in Insect Social Evolution: Insights from Halictine and Allodapine Bees Michael P. Schwarz,1 Miriam H. Richards,2 and Bryan N. Danforth3 1School of Biological Sciences, Flinders University, Adelaide S.A. 5001, Australia; email: Michael.Schwarz@flinders.edu.au 2Department of Biological Sciences, Brock University, St. Catharines, ON L2S 3A1, Canada; email: [email protected] 3Department of Entomology, Cornell University, Ithaca, New York 14853; email: [email protected] Annu. Rev. Entomol. 2007. 52:127–50 Key Words The Annual Review of Entomology is online at sex allocation, caste determination, phylogenetics, kin selection ento.annualreviews.org This article’s doi: Abstract 10.1146/annurev.ento.51.110104.150950 Until the 1980s theories of social insect evolution drew strongly Copyright c 2007 by Annual Reviews. on halictine and allodapine bees. However, that early work suffered All rights reserved from a lack of sound phylogenetic inference and detailed informa- 0066-4170/07/0107-0127$20.00 tion on social behavior in many critical taxa. Recent studies have changed our understanding of these bee groups in profound ways. It has become apparent that forms of social organization, caste de- termination, and sex allocation are more labile and complex than previously thought, although the terminologies for describing them are still inadequate. Furthermore, the unexpected complexity means that many key parameters in kin selection and reproductive skew models remain unquantified, and addressing this lack of informa- tion will be formidable. -

First Record of the Bee Genus Homalictus Cockerell for China with Description of a New Species (Hymenoptera: Halictidae: Halictini)

Zootaxa 3746 (2): 393–400 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2013 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3746.2.9 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:A0E533F2-955B-48C2-AFE9-487935534187 First record of the bee genus Homalictus Cockerell for China with description of a new species (Hymenoptera: Halictidae: Halictini) ZE-QING NIU1, PIA OREMEK2 & CHAO-DONG ZHU1,3 1Key Laboratory of Zoological Systematics and Evolution, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, 1 Beichen West Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, P. R. China. E-mail: [email protected] 2Agroecology in the Tropics and Subtropics (380b), University of Hohenheim, 70593 Stuttgart, Germany. E-mail: [email protected] 3Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract This paper reports the first record of the genus Homalictus from China. We describe and illustrate H. (H.) nabanensis sp. n. collected from the Naban River Watershed National Nature Reserve, Xishuangbanna, Yunnan, China. The type speci- mens are deposited in Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. Key words: Apiformes, taxonomy, new record, description, illustration Introduction Homalictus was erected by Cockerell in 1919 as subgenus for three Philippine species of Halictus in which “males resembled the females” (Cockerell 1919). Michener (1965) concluded that the genus Halictus did not occur in the Malayan region, the East Indies or Australia. He reassigned all Halictus species in these areas to Homalictus and Lasioglossum, and raised Homalictus to generic level, since it is believed to be distinct from the Halictus- Lasioglossum complex (Michener 1965). -

1. Padil Species Factsheet Scientific Name: Common Name Image Library Partners for Australian Pollinators Image Library

1. PaDIL Species Factsheet Scientific Name: Homalictus Overview - (Hymenoptera: Halictidae: Halictinae: Halictini) Common Name Homalictus Generic Overview Live link: http://www.padil.gov.au/pollinators/Pest/Main/138192 Image Library Australian Pollinators Live link: http://www.padil.gov.au/pollinators/ Partners for Australian Pollinators image library Western Australian Museum https://museum.wa.gov.au/ South Australian Museum https://www.samuseum.sa.gov.au/ Australian Museum https://australian.museum/ Museums Victoria https://museumsvictoria.com.au/ 2. Species Information 2.1. Details Specimen Contact: Museum Victoria - [email protected] Author: Walker, K. Citation: Walker, K. (2008) Homalictus Generic Overview(Homalictus Overview)Updated on 7/19/2010 Available online: PaDIL - http://www.padil.gov.au Image Use: Free for use under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY- NC 4.0) 2.2. URL Live link: http://www.padil.gov.au/pollinators/Pest/Main/138192 2.3. Facets Status: Native Australian Beneficial Species Host Genera: Fresh Flowers Bio-Region: Australasian - Oceanian Host Family: Not recorded 2.4. Diagnostic Notes Homalictus Cockerell, T.D.A. (1919). The metallic-coloured Halictine bees of the Philippine Islands. Philipp. J. Sci. 15: 9-13 [13] [proposed with subgeneric rank in Halictus Latreille, 1804]. Type species: Halictus taclobanensis Cockerell, 1915 by original designation. Subgenera: Homalictus (Homalictus) Cockerell, 1919 Homalictus (Papualictus) Michener, 1980 Homalictus (Quasilictus) -

First Record of Labium (Hymenoptera: Ichneumonidae: Labiini) in South America with Description of a New Species from Brasil

University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Center for Systematic Entomology, Gainesville, Insecta Mundi Florida September 2003 First record of Labium (Hymenoptera: Ichneumonidae: Labiini) in South America with description of a new species from Brasil Charles C. Porter Florida State Collection of Arthropods, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Gainesville, FL Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/insectamundi Part of the Entomology Commons Porter, Charles C., "First record of Labium (Hymenoptera: Ichneumonidae: Labiini) in South America with description of a new species from Brasil" (2003). Insecta Mundi. 43. https://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/43 This Article is brought to you for free and open access by the Center for Systematic Entomology, Gainesville, Florida at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Insecta Mundi by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. INSECTA MUNDI, Vol. 17, No. 3-4, September-December, 2003 203 First record of Labium (Hymenoptera: Ichneumonidae: Labiini) in South America with description of a new species from Brasil Charles C. Porter Florida State Collection of Arthropods Florida Department of Agriculture and Consumer Services P.O. Box 147100 Gainesville, FL 32614-7100 Abstract. Labium is a primitive transantarctic genus which parasitizes ground-nesting halictid bees and until now has been known only from the Australian Region. Diagnostic features include its large exposed labrum (as long as clypeus) ; elongate mandible with upper tooth much shorter and smaller than lower tooth; slender 1st gastric tergite with spiracle distad of middle; and short, concealed ovipositor which is slender, depressed, and without notch or nodus. -

A Guide to Australian Crop Pollinating Insects

A guide to Australian crop pollinating insects Romina Rader, Bryony Willcox, Katja Hogendoorn, Saul Cunningham, Tanya Latty, Scott Groom and Jeremy Jones Know the pollinators in your crops In Australia, a wide range of native insects provide pollination services to crops. Many Australian fruit, nut and seed crops benefit from insects for crop pollination. In northern parts of Australia, the native pollinating their flowers. Of these insect pollinators, the stingless bees (Tetragonula and Austroplebia) are managed introduced European honey bees (Apis mellifera) are among the and utilised for crop pollination. Hives of these bees can be most well-known and widely utilised, yet Australia is home to purchased or hired. over 1600 species of native bees. Becoming familiar with native bees and other insects that pollinate crops will help to us to In addition to native bees and honey bees, crops are visited provide habitats and resources that support these species into and pollinated by a vast range of other insects including flies, the future. butterflies, moths and beetles. These other species may visit crop flowers more frequently than bees. For example, flies Native bees that visit and pollinate crops require local nesting are the most abundant flower visitors in avocado crops in the opportunities and food. Their nesting habits are diverse. For Sunraysia region (VIC, NSW & SA) and mango crops in the example, several bee species dig burrows in the ground and Mareeba region (QLD). need access to open soil, others use narrow crevices, dead hollow canes or beetle bores in dead wood, or they dig their Very little is known about just how important these other own nest in plant stems or dead branches. -

The Phylogeny and Classification of the Tribe Halictini, with Special Reference to the Halictus Genus-Group (Hymenoptera: Halictidae)

© Zoological Institute, St.Petersburg, 2004 The phylogeny and classification of the tribe Halictini, with special reference to the Halictus genus-group (Hymenoptera: Halictidae) Yu.A. Pesenko Pesenko, Yu.A. 2004. The phylogeny and classification of the tribe Halictini, with special reference to the Halictus genus-group (Hymenoptera: Halictidae). Zoosystematica Rossi- ca, 13(1): 83-113. The monophyly of the cosmopolitan tribe Halictini, including over 2300 currently rec- ognized species, is supported by at least a single manifested synapomorphy shared by all members of the tribe: metasomal tergum VII of the male is modified; this forms a trans- verse ridge giving a false apex beneath which the tergum is strongly reflexed to the mor- phological posterior margin. On the basis of the present phylogenetic analysis, the tribe Halictini is subdivided into five subtribes: Halictina (comprised of 7 genera: Echthralic- tus, Glossodialictus, Halictus, Homalictus, Patellapis, Seladonia, and Thrincohalictus), Sphecodina (4 genera: Eupetersia, Microsphecodes, Ptilocleptis, and Sphecodes), Thrin- chostomina (2 genera: Thrinchostoma and Parathrincostoma), Caenohalictina (9 genera: Agapostemon, Caenohalictus, Dinagapostemon, Habralictus, Mexalictus, Paragaposte- mon, Pseudagapostemon, Rhinetula, and Ruizantheda), and Gastrohalictina (one large and diverse genus: Lasioglossum s. l.). The subtribe Halictina is a paraphyletic group; the remaining four tribes are strictly monophyletic (holophyletic). The monophyly of the Halictus genus-group, comprising the genera Halictus and Se- ladonia, is supported by two distinct synapomorphies of the male genitalia: (1) dorsal gonostylus simple (not double), flattened, broad, narrowed proximally, and provided with a clump of very coarse bristles on the inner surface; (2) ventral gonostylus sclerotized, relatively thin and long, directed backward. Only generalized members of the group pos- sess both the character states above.