ESPACIO, TIEMPO Y FORMA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

80 Años De Lucha Por La Verdad Y La Justicia 1966 AÑOS MUERE RENÉ SCHICK SUCESOR LORENZO GUERRERO

, guerrillas Fracasadas en América del Sur viben Serios Golpes Universitarios Hablan Claro Perú y Venezuela molo 'comandante Mito, Candidatura Somoza Vergüenza Nacional Impuesto de un Día Los Domingos RECOGIDA DE FIRMAS Colegios Católicos Dan Respaldo a Los Maestros Balaguer Reducirá la Objetivos de Burocracia y Las lucha aprueban Fuerzas Armadas universitanos oner fin al desorden piden algodoneros 1 04 80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 1966 AÑOS MUERE RENÉ SCHICK SUCESOR LORENZO GUERRERO E 1 martes 19 de junio, el doctor Pedro Joaquín dio Centauro y la 590 por haber leído un comunicado Chamorro Cardenal fue comisionado por más del Mosan, sobre el asesinato de Lidia Maradiaga, en de 250 familias, ubicadas sobre el camino viejo Santa Rosa del Peñón. En noviembre es asesinado Sil- a Esquipulas colindante con el barrio La Fuente para vio Parodi, La Prensa titula: "Crucificado". preguntar al Ministro del Distrito Nacional cuándo A finales de agosto por primera vez Luis Somo- serían trasladados a un sitio sano y ipropiado. El za Debayle se refiere a personas que fiieron muertas principal titulo: "Hasta cuándo esperarán estas gentes durante su administración, sobre los casos de Boni- hambrientas", en la edición del 20 de julio de 1966. facio Miranda y Luis Orozco, dijo: "Me hago cargo A mediados de junio se celebra en León el Tercer de ese pequeño incidente". Los cadáveres fueron en- Congreso Estudiantil, se declara la candidatura de Anastasio Somoza Debayle como "vergüenza na- cional". El doctor Carlos Tünnermann Bernheim y el ingeniero Noel Pallais Debayle firman la es- critura de compra venta de los terrenos donde se construirá la Universidad Nacional en Managua. -

GOBERNANTES DE NICARAGUA En La Época Del Dominio De España En América, Nicaragua Fue Una Provincia De La Capitanía General De Guatemala

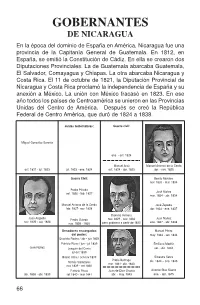

GOBERNANTES DE NICARAGUA En la época del dominio de España en América, Nicaragua fue una provincia de la Capitanía General de Guatemala. En 1812, en España, se emitió la Constitución de Cádiz. En ella se crearon dos Diputaciones Provinciales. La de Guatemala abarcaba Guatemala, El Salvador, Comayagua y Chiapas. La otra abarcaba Nicaragua y Costa Rica. El 11 de octubre de 1821, la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica proclamó la independencia de España y su anexión a México. La unión con México fracasó en 1823. En ese año todos los países de Centroamérica se unieron en las Provincias Unidas del Centro de América. Después se creó la República Federal de Centro América, que duró de 1824 a 1838. Juntas Gubernativas: Guerra civil: Miguel González Saravia ene. - oct. 1824 Manuel Arzú Manuel Antonio de la Cerda oct. 1821 - jul. 1823 jul. 1823 - ene. 1824 oct. 1824 - abr. 1825 abr. - nov. 1825 Guerra Civil: Benito Morales nov. 1833 - mar. 1834 Pedro Pineda José Núñez set. 1826 - feb. 1827 mar. 1834 - abr. 1834 Manuel Antonio de la Cerda José Zepeda feb. 1827- nov. 1828 abr. 1834 - ene. 1837 Dionisio Herrera Juan Argüello Pedro Oviedo nov. 1829 - nov. 1833 Juan Núñez nov. 1825 - set. 1826 nov. 1828 - 1830 pero gobierna a partir de 1830 ene. 1837 - abr. 1838 Senadores encargados Manuel Pérez del poder: may. 1843 - set. 1844 Evaristo Rocha / abr - jun 1839 Patricio Rivas / jun - jul 1839 Emiliano Madriz José Núñez Joaquín del Cosío set. - dic. 1844 jul-oct 1839 Hilario Ulloa / oct-nov 1839 Silvestre Selva Pablo Buitrago Tomás Valladares dic. -

Presidentes Final Final

GOBERNANTES DE NICARAGUA En la época del dominio de España en América, Nicaragua fue una provincia de la Capitanía General de Guatemala. En 1812, en España, se emitió la Constitución de Cádiz. En ella se crearon dos Diputaciones Provinciales. La de Guatemala abarcaba Guatemala, El Salvador, Comayagua y Chiapas. La otra abarcaba Nicaragua y Costa Rica. El 11 de octubre de 1821, la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica proclamó la independencia de España y su anexión a México. La unión con México fracasó en 1823. En ese año todos los países de Centroamérica se unieron en las Provincias Unidas del Centro de América. Después se creó la República Federal de Centro América, que duró de 1824 a 1838. Juntas Gubernativas: Guerra civil: Miguel González Saravia ene. - oct. 1824 Manuel Arzú Manuel Antonio de la Cerda oct. 1821 - jul. 1823 jul. 1823 - ene. 1824 oct. 1824 - abr. 1825 abr. - nov. 1825 Guerra Civil: Benito Morales nov. 1833 - mar. 1834 Pedro Pineda set. 1826 - feb. 1827 José Núñez mar. 1834 - abr. 1834 Manuel Antonio de la Cerda José Zepeda feb. 1827- nov. 1828 abr. 1834 - ene. 1837 Dionisio Herrera Juan Argüello Pedro Oviedo nov. 1829 - nov. 1833 Juan Núñez nov. 1825 - set. 1826 nov. 1828 - 1830 pero gobierna a partir de 1830 ene. 1837 - abr. 1838 Senadores encargados Manuel Pérez del poder: may. 1843 - set. 1844 Evaristo Rocha / abr - jun 1839 Patricio Rivas / jun - jul 1839 Emiliano Madriz José Núñez Joaquín del Cosío set. - dic. 1844 jul-oct 1839 Hilario Ulloa / oct-nov 1839 Silvestre Selva Pablo Buitrago Tomás Valladares dic. -

80 Años De Lucha Por La Verdad Y La Justicia 25

OCHENTA PORTADAS EN LA VIDA DE NICARAGUA 80 1926 ANOS GENERAL CHAMORRO PRESIDENTE POR "LOMAZO" l año en que se funda LA PRENSA, en 1926, tie- nas neutrales a los territorios donde operan los libe- ne a su inicio la conclusión de un capítulo históri- rales constitucionalistas que son obligados a entregar E co, iniciado el 25 de octubre de 1925. Ese día, el sus armas. general Emiliano Chamorro Vargas se toma la Loma Durante el año hubo varios intentos de entendi- de Tiscapa, dando un golpe de Estado al presidente miento, además de las conversaciones del Denver, Carlos Solórzano Gutiérrez, este hecho es conocido hubo otra reunión en Guatemala entre liberales que como "El Lomazo". El Vicepresidente, el liberal doc- llegaron a bordo del barco de guerra Tulsa, figuraron tor Juan Bautista Sacasa Sacasa, tiene que esconderse. Mariano Argüello, Benjamín Abaunza, Federico Sa- El 12 de enero de 1926 es destituido por el Congreso casa y Julián Irías quien llegó desde El Salvador, hubo Nacional, controlado por el caudillo militar. gestiones para incorporar a los doctores Leonardo Ar- El 14 de enero, el presidente Solórzano Gutiérrez, güello y Rodolfo Espinoza. Una de las preocupacio- que era un gobernante simbólico, renuncia y el 17, nes del gobierno nor- el general Chamorro Vargas se hace elegir Presidente teamericano era que de Nicaragua, ya lo había sido de 1917 a 1921. Los los liberales estaban Estados Unidos de América no reconocieron al go- siendo apoyados por el bierno, en octubre tuvo que entregar la Presidencia Gobierno de México. al senador Sebastián Uriza, más tarde asumió Adolfo Reunidos delegados Díaz Recinos, el 11 de noviembre de 1926. -

Making and Remaking a Living on the Atlantic Coast of Nicaragua

ARCHIV VERNOO no. 1 STARTING ALL OVER AGAIN Making and Remaking a Living on the Atlantic Coast of Nicaragua Ronnie Vernooy 31 wAC-Ub STARTING ALL OUR AGAIN Making and Remaking a Living on the Atlantic Coast of Nicaragua Ronnie Vernooy STARTING ALL OVER AGAIN Making and Remaking a Living on the Atlantic Coast of Nicaragua Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouw- en milieuwetenschappen, op gezag van de rector magnificus, dr. H.C. van der Plas, in het openbaar to verdedigen op woensdag 4 november 1992 des namiddags to vier uur in de Aula van de Landbouwuniversiteit to Wageningen U' '_' C> C) Promotor: dr. Norman Long, hoogleraar in de rurale ontwikkel in gsso ciol ogie CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS xi 1. "PLEASE COME BACK TO BLUEFIELDS" 1 Introduction 1 Autonomy and the Research and Documentation Center of the Atlantic Coast 4 Research subjects and structure of the thesis 5 Part I: Making a living in the hinterland 6 Part II: Doing business in town 7 Part III: Toward a new understanding of coastal history 9 Theoretical issues 11 The social meaning of policymaking 11 The debate on commoditization 15 Shortcomings 17 Commoditization: the urban context 21 Bluefields and its hinterland 24 Notes 28 PART I: MAKING A LIVING IN THE HINTERLAND 31 2. "STARTING ALL OVER AGAIN": HURRICANE JOAN AND RESPONSES TO THE RECONSTRUCTION PROGRAM 33 Struggling against wind and water 33 Unchained fury: the coming and going of Joan 34 Mud and desolation in the Southern Autonomous Atlantic Region 36 The reconstruction program 37 Starting all -

Title Items-In-Nicaragua

UN Secretariat Item Scan - Barcode - Record Title Page 54 Date 12/06/2006 Time 2:11:32PM S-0882-0002-17-00001 Expanded Number S-0882-0002-17-00001 Title items-in-Nicaragua Date Created 04/04/1967 Record Type Archival Item Container S-0882-0002: Correspondence Files of the Secretary-General: U Thant: with Heads of State, Governments, Permanent Representatives and Observers to the United Nations Print Name of Person Submit Image Signature of Person Submit s 1967 Excellency, I bava the honour, OB "behalf of Secretary-General U fhant who is abroad, to refer to your letter to him of April k, 1967, extending an invitation to him in the name of the President of Nicaragua, General Anastasio Somoaa, to attend the inaugural ceremonies in Jfenagua o» 8fey 1, 1967, I nave conveyed this invitation to the Secretary-General and have been instructed by hid to make this reply to your letter. fhe 0ecretary-General very much appreciates this gracious invitation and wishes you to convey his great appreciation to the President* He regrets very much his inability to accept the invita- tion for the reason that the Special Session of the Seneral Assembly will "be underway at that time, requiring hie constant presence here. Moreover, as a matter "both of principle and practice, the Seeretftry- Seneral as a rule foregoes acceptance of invitations to functions of an essentially domestic political nature* Accept, Hxcellency, the assurances of my highest consideration. Balph £* Bunche Under-Seeretsry Excellency 9r» Uuilletmo Seputy ^Permanent Repreeentative of Micaragua to the United Setiocs Rockefeller Center 1^70 Avenue of the Americas, Suite I8l8 Sew Yorkj H.Y, lOQS^ MISION PERMANENTE DE NICARAGUA ANTE LAS NACIONES UNIDAS April 4-, 1967 Excellency: In the name of the President of Nicaragua, General Anastasio Somoza, I have the Honour of extending to you a very special invitation to attend the ceremonies of his inauguration that will take place in Managua on May 1, 196?. -

Las Relaciones Interdependientes De Los Somoza De Nicaragua Con EE.UU. (1936-1979)

HISPANIA NOVA Revista de Historia Contemporánea http://hispanianova.rediris.es SEPARATA Nº 10 – AÑO 2012 E-mail: [email protected] © HISPANIANOVA ISSN: 1138-7319 – Depósito Legal: M-9472-1998 Se podrán disponer libremente de los artículos y otros materiales contenidos en la revista solamente en el caso de que se usen con propósito educativo o científico y siempre u cuando sean citados correctamente. Queda expresamente penado por la ley cualquier aprovechamiento comercial. HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 10 (2012) http://hispanianova.rediris.es ARTÍCULOS Las relaciones interdependientes de los Somoza de Nicaragua con EE.UU. (1936-1979) The interdependent relationships of the Somoza of Nicaragua with the United States (1936-1979) Mª Dolores Ferrero Blanco [email protected] Universidad de Huelva HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 10 (2012) http://hispanianova.rediris.es HISPANIA NOVA http://hispanianova.rediris.es Mª Dolores FERRERO BLANCO Las relaciones interdependientes de los Somoza de Nicaragua con EE.UU. (1936-1979) Título en inglés: The interdependent relationships of the Somoza of Nicaragua with the United States (1936-1979) Resumen Las relaciones de EE.UU. con los Somoza de Nicaragua fueron irregulares y oscilantes a lo largo de sus 43 años de dictadura. EE.UU. se benefició estratégica y económicamente de ellas y los Somoza se sostuvieron y enriquecieron durante un período tan prolongado gracias a la tolerancia, apoyo diplomático y ayuda militar que EE.UU. les proporcionó. La interdependencia de sus intereses constituye un ejemplo paradigmático de los intercambios entre un pequeño país y la gran potencia líder del Bloque Occidental, dentro del contexto de la Guerra Fría. -

Pdf En Línea

Edmundo Jarquín Calderón N 923.2 J 37 Jarquín Calderón, Edmundo Pedro Joaquín ¡Juega! / Edmundo Jarquín Calderón. – 2a ed. – Managua : Anamá Ediciones, 2018 334 p. ISBN 978-99924-75-63-8 1. CHAMORRO, PEDRO JOAQUÍN-1924- 1978-VIDA Y OBRA 2. NICARAGUA-HISTORIA- DICTADURA SOMOCISTA, 1944-1979 3. NICARAGUA-POLÍTICA Y GOBIERNO © Edmundo Jarquín Calderón, 2018 © anamá Ediciones, 2018 Segunda edición anamá Ediciones, 2018 anamá Ediciones Res. El Dorado No.187 Managua, Nicaragua Teléfono: (505) 2249-0597 E-mail: [email protected] Web: anamaediciones.com Levantado de texto / Cuidado de edición: Adriana Zea De conformidad con la ley se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra en cualquier tipo de soporte, sea este mecánico, fotocopiado o electrónico, sin la respec- tiva autorización del autor. Pedro Joaquín ¡Juega! Edmundo Jarquín Calderón A Marcos Tolentino Bárcenas Chamorro En cuanto a mí, busqué la libertad más que el poder, y el poder tan solo porque en parte favorecía la libertad Memorias de Adriano Marguerite Yourcenar Presentación Muchos fueron los amigos que mi esposo, Pedro Joaquín, tuvo a lo largo de sus cincuenta y tres años de vida. Uno de ellos fue un muchacho de Ocotal, Edmundo Jar- quín Calderón, o simplemente Mundo, como lo llamamos, con quien se identificó profundamente. En el mismo senti- do del humor –los chistes, bromas y carcajadas–, las mismas ideas, la misma preocupación por construir la Democracia en Nicaragua y liberarse de la larga dictadura somocista. Una mutua simpatía los llevaba y traía, los agitaba y em- pujaba a la acción. En los últimos años, cuando Pedro organizó la Unión Democrática de Liberación (UDEL), Mundo, ya profesional del derecho y la economía, fue uno de los secretarios políticos de esta organización y al mismo tiempo era su gran colabora- dor en el diario La Prensa, siempre por la misma causa. -

Heads of State*

5102_e15_p1-10.qxd 1/27/10 3:24 PM Page 1 Heads of State* Argentina 1862 Bartolomé Mitre 1955 Eduardo Lonardi, September 23– 1868 Domingo F. Sarmiento November 13 1874 Nicolás Avellaneda Pedro Eugenio Aramburu, 1880 Julio Argentino Roca November 13–May 1, 1958 1886 Miguel Juárez Celman 1958 Arturo Frondizi 1890 Carlos Pellegrini 1962 José María Guido 1963 Arturo Illia 1892 Luís Sáenz Peña 1966 Juan Carlos Onganía 1895 José E. Uriburu 1970 Roberto Marcelo Levingston 1898 Julio Argentino Roca 1971 Alejandro A. Lanusse 1904 Manuel Quintana 1973 Héctor Cámpora, May 27–July 13 1906 José Figueroa Alcorta Raúl Alberto Lastiri, July 13– 1910 Roque Sáenz Peña October 12 1914 Victorino de la Plaza Juan Domingo Perón, 1916 Hipólito Yrigoyen October 12–July 1, 1974 1922 Marcelo Torcuato 1974 María Estela (Isabel) Martínez de de Alvear Perón 1928 Hipólito Yrigoyen 1976 Jorge Rafael Videla 1930 José Félix Uriburu 1981 Roberto Viola, March 29– December 22 1932 Augustín P. Justo Leopoldo Fortunato Galtieri, 1938 Roberto M. Ortiz December 22–June 17, 1982 1940 Ramón S. Castillo 1982 Reynaldo Benito Antonio Bignone 1943 Arturo Rawson, June 5–7 1983 Raúl Alfonsín Foulkes Pedro P. Ramírez, June 7– 1989 Carlos Saúl Menem March 9, 1944 1999 Fernando de la Rúa 1944 Edelmiro J. Farrell 2003 Néstor Kirchner 1946 Juan Domingo Perón 2007 Cristína Fernández de Kirchner Bolivia 1864 Mariano Melgarejo 1888 Aniceto Arce 1871 Agustín Morales 1892 Mariano Baptista 1872 Tomás Frías Ametller 1896 Severo Fernández 1873 Adolfo Ballivián 1899 Serapio Reyes Ortiz 1874 Tomás Frías Ametller (April 12–October 25) 1876 Hilarión Daza 1899 José Manuel Pando 1880 Narciso Campero 1904 Ismael Montes 1884 Gregorio Pacheco 1909 Eliodoro Villazón *These listings include only those countries covered in the book. -

Cronología De Fa Historia Electoral Nfcafaquense L

t. .ü::t.,:il ¡Íli:::::j:::i :{:f ': !:::;: :::i:i::n::.i:¡....r:i r: |i .:' ....i:i.:ii:ii::r ri:::j::. .. :f ...:::.r ' :::¡:i:sr.::ir" .i .-'..' :trli!.¡r::r:$: +i.:i:til . ...:i !:ir. .ii+i:i::i! Cronología de fa historia electoral nfcafaquenSe L,, Xiomara Avendaño Rojas Ligia María Peña Tórrez lnstituto de Historia de Nicarasua 1812 La Constitución de Cádiz firmada el l8 de marzo, señaló las pautas pararealizar elecciones indirectas. En noviembre, en la ciudad de Guatemala, se elaboró la Instruccción formada de orden de la Junta Preparatoria para facilitar las elecciones de Diputados y Oficios Concejiles. Las provincias del Reino de Guatemala se sujetaron al reglamento anterior. 1820 El24 de marzo, en la península se emitió la Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en las Provincias de Ultramar las elecciones de diputados de Cortes para las ordinarias de 1 820 y I 82 I . En Guatemal a, el28 de julio, se elaboró el Reglamento de la Junta Preparatoria para las elecciones de diputados. 1821 El l5 de septiembre se declaró la Independencia en Centroamérica. El l7 de noviembre la.Tunta Gubernativa del imperio mexicano publicó la Instruccién Electoral para diputados al Congreso mexicano. Después de la declaracién de unión a México, en 1822, algunas provrncias centroamericanas adoptaron este documento, entre ellas: provincia de Chiapas, distritos de León y Costa Rica, en la provincia de Nicaragua. TB22 Las Provincias Unidas del Centro de América declararon su adhesión al imperio mexicano el 5 de enero. La Junta Preparatoria, en la capital del Reino, elaboró un instructivo electoral al cual se acogieron las provincias de Guatemala, Honduras y El Salvador; en la provincia de Nicaragua los distritos de Granada y Masaya. -

Rejoinder of the Republic of Nicaragua

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE DISPUTE REGARDING NAVIGATIONAL AND RELATED RIGHTS (COSTA RICA V. NICARAGUA) REJOINDER OF ~ THE REPUBLIC OF NICARAGUA VOLUME II ANNEXES 15 JULY 2008 VOLUME II TABLE OF CONTENTS VOLUME II ANNEXES NUMBER DOCUMENT PAGE AGREEMENTS ANNEX 1 Convention Between Nicaragua and Costa Rica, 3 Supplemental to the Convention of July 13th of this Year, Related to the Improvement of the Colorado or San Juan Rivers (Rivas-Esquivel), 21 December 1868 ANNEX 2 Convention on Biodiversity Conservation and Protection 9 of Priority Wild Areas in Central America, 5 June 1992 ANNEX 3 Inter-Institutional Convention for Environmental 17 Conservation and the Sustainable Use of Natural Resources Signed Between the Ministry of the Environment and Natural Resources and the Sandinista People's Army, 29 March 1995 ANNEX 4 Final Minutes from the IV Nicaragua-Costa Rica 23 Binational Meeting, 13 May 1997 PLEADINGS OF COSTA RICA ANNEX 5 Argument on the Question of the Validity of the Treaty of 21 Limits Between Costa Rica and Nicaragua and Other Supplementary Points Connected with it, submitted ta the Arbitration of the President of the United States of America, Filed on Behalf of the Government of Costa Rica. Washington: Gibson Bros., 1887 I ANNEX 6 Reply to the Argument of Nicaragua on the Question of 39 the Validity or Nullity of the Treaty ofLimits of April 15, 1858, to be decided by The President ofthe United States of America, as Arbitrator, Filed on Behalf of the Government of Costa Rica. Washington: Gibson Bros., 1887 DIPLOMATIC CORRESPONDENCE AND RECORDS ANNEX 7 Instructions carried by the special Minister appointed to 43 the Government of Nicaragua, Mr.