Ppr Savines Le Lac Rapport De Presentation Ep

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Km Parcours Km Parcours Raccourci Samedi 03 Mars À 13H30 Samedi 03 Mars À 13H30

km parcours km parcours raccourci Samedi 03 mars à 13h30 Samedi 03 mars à 13h30 Gap-D45-Châteauvieux-Tallard-D46-D4-Monêtier Allemont-canal-La Saulce- Gap-D45-Châteauvieux-Tallard-D46-D4-La Saulce-Bois Rolland-N85-Neffes- 56 Bois Rolland-N85-Neffes-Gap / Dén=650m 40 Gap Samedi 10 mars à 13h30 Samedi 10 mars à 13h30 Gap-La Bâtie Neuve-D11-Vallée de l'Avance-Lettret-Tallard-D46-D4-D19-La Gap-La Bâtie Neuve-D11-Vallée de l'Avance-Lettret-Tallard-Châteauvieux- 56 Saulce-Tallard-D45-Châteauvieux-Gap 45 Gap Samedi 17 mars à 13h30 Samedi 17 mars à 13h30 Gap-La Freissinousse-Sigoyer-Col de Foureyssasse(1040)-Lardier et Valença- Gap-La Freissinousse-Sigoyer-Col de Foureyssasse(1040)-Lardier et Valença- 55 La Saulce-D4-Les Tourniaires-Route de la Luye-Gap / Dén=760m 48 La Saulce-Tallard-Route de la Luye-Gap Samedi 24 mars à 13h30 Samedi 24 mars à 13h30 Gap-route de La Luye-Tallard-D46-D4-Monêtier Allemont-canal-Ventavon- Gap-route de La Luye-Tallard-D46-D4-Monêtier Allemont-canal-La Saulce- 62 D942-canal-La Saulce-N85-D46-Neffes-Gap 55 N85-D46-Neffes-Gap Samedi 31 mars à 13h30 Samedi 31 mars à 13h30 Gap-Neffes-Côtes de Neffes-Col du Villar(1039)-Sigoyer-Col de Foureyssasse(1040)-Lardier et Valença-Vitrolles-Plan de Vitrolles-canal-La Gap-Neffes-La Saulce-Lardier et Valença-Vitrolles-Plan de Vitrolles-canal- 65 Saulce-D4-Tallard-Châteauvieux-Gap 60 La Saulce-D4-Tallard-Châteauvieux-Gap km parcours km parcours raccourci Samedi 07 avril à 13h30 Samedi 07 avril à 13h30 Gap-Chorges-Col Lebraut(1110)-D900B-Gréoliers-D951-Remollon-Lettret- Gap-Chorges-Col -

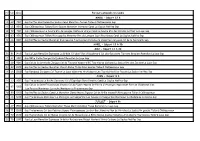

N° Km Déniv. Parcours Proposés Les Lundis MARS

N° km déniv. Parcours proposés les lundis MARS - Départ 13 h 4 60 700 Gap Neffes Bois Roland La Saulce Canal Monetier Curban Tallard Châteauvieux Gap 8 65 850 Gap Châteauvieux Tallard Rive Gauche Monetier Ventavon Canal La Saulce Neffes Gap 14 70 700 Gap Châteauvieux La Saulce Rte de Laragne Ventavon village Canal La Saulce Rte des Jardins Lettret La Luye Gap 24 83 950 Gap Châteauvieux Tallard Rive gauche Monetier Rte de Laragne Capri Rourebeau Canal La Saulce Neffes Gap 12 68 900 Gap Neffes La Saulce Monetier Rive Gauche Tourniaires Archidiacre Valserres Jarjayes Col de la Sentinelle Gap AVRIL - Départ 13 h 30 MAI - Départ 13 h 30 26 86 1450 Gap La Luye Remollon Espinasse La Bréole Col des Fillys Villaudemard Col des Garcinets Turriers Breziers Remollon La luye Gap 7 63 800 Gap Bâtie Vielle Chorges Col Lebraut Remollon La Luye Gap 5 60 900 Gap Col de la Sentinelle Jarjaye Col du Tourond Valserre RG Tourniaires Curbans La Saulce Rte des Jardins La Luye Gap 23 80 1000 Gap Neffes La Saulce Monetier Claret Melve Thèze Rive Gauche Tallard Châteauvieux Gap 9 65 1000 Gap Rambaud Jarjayes Col Touron Le Laus Valserres Archidiacre Les Tourniaires Rive Gauche La Saulce Neffes Gap JUIN - Départ 8 h 17 73 900 Gap Freissinouse La Roche Savoyons Col d'Espréaux Barcillonette Canal La Saulce Neffes Gap Gap Col de la Selle Freissinouse Veynes Col du Pignon Aspres St-Pierre d'Argençon Aspremont Pont de Chabestan Oze 36 85 1000 Les Paroirs Montmaur La roche Manteyer la Freissinouse Gap 28 90 1000 Gap Neffes La Saulce Canal Le Monetier Claret Melve Sigoyer -

Communiqué De Presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CALAMITÉS AGRICOLES : Gel du 1er au 16 avril et du 27 avril au 9 mai Gap, le 06/03/2020 Ouverture de la procédure de demande d’indemnisation Par arrêté du 24 février 2020 le Ministre de l’ !riculture et de l’ limentation a reconnu le caract"re de calamité a!ricole aux domma!es su$is par les a!riculteurs des Hautes& lpes lors du gel du mois d’avril et de mai 20'9 pour les communes de ) spremont Garde&*olom$e +e Sai# -a$ou ,aint-Pierre d’ r!en.on spres-sur&/u0ch 2ar3a4es +ettret -emollon ,ainte&*olom$e /arcillonnette +’5pine Mante4er -i$eyret 6allard /arret-sur-Méou!e +a B7tie Méreuil -oche$rune 61éus Montsaléon *1a$estan +a Beaume Monêtier& llemont -osans 6rescléou# *1anousse +a Faurie Montbrand ,aléon 9pai# *1ateauneuf +a Freissinouse Montclus ,alérans ;al&/u0ch-Méou!e d’Or:e *17teaurou#&les& +a Haute&/eaume Mont3a4 ,avournon ;aldoule lpes *17teauvieu# +a Piarre Montmaur ,erres ;allouise&Pelvou# <ourres +a Roche des Montrond ,i!ottier ;alserres rnauds <sparron +a Saulce Mo4dans ,i!o4er ;entavon <spinasses +ara!ne&Monté!lin =effes ,or$iers ;eynes <toile&,aint&*4rice +ardier et Valenca =ossa!e et ,aint& ndré de ;itrolles /énévent -osans 8ouillouse +a:er Orpierre ,aint& u$an d’O:e 8urme4er +e Bersac O:e ,aint&2ulien en /eauchêne Gap +e Po0t Pelleautier ,aint-Pierre Ave: Bureau de la c mmunicati ! et de la re"r#$entati n de l%État 04 92 40 '8 10 pref&communication?1autes&alpes@!ouv@fr 2>, rue ,aint& re4 Préfecture des %autes& lpes ' / 2 05 011 G P *ede# +es a!riculteurs qui exploitent des surfaces situées sur l’une des -

Chorges Patrimoine Et Activités

ChorgesSerre-Ponçon Patrimoine, Activités, Gastronomie, 2009 Commerces… Les Plaisirs d’une mer à la montagne. Les Portes de Serre-Ponçon Chorges Au bord du lac de Serre-Ponçon, Des paysages de rêve, entre la haute provence et le Parc Le Piolit (2463m), la Pousterle National des Écrins, Chorges (2506m), le Col de la Gardette vous offre tous les plaisirs d’une (2125m), les Aiguilles de mer à la montagne. Chabrières (2403m), le Grand Morgon (2324m). Vous serez subjugués par la beauté du Dans un cadre exceptionnel, paysage qui vous attend, mais aussi la faune et la flore du Les éléments se sont mis en quatre Parc National des Ecrins, les pour permettre la pratique de toutes villages typiques à visiter, un les activités sportives. Des sports patrimoine exceptionnel… Il y nautiques sur l’eau turquoise du Lac en a pour tous les goûts. de Serre-Ponçon aux sports d’eau vive sur la conviviale Durance ou sur la tonique Ubaye, en passant par les sports aériens pour ceux qui veulent admirer le paysage d’encore plus haut, la randonnée pédestre, l’équitation, le VTT, les sports d’hiver… Des sites remarquables avec des vues imprenables sur le lac. Paris Le barrage de Serre-Ponçon et son belvédère offrant une vue panoramique sur le lac, la chapelle Saint Michel Lyon émergeant sur son îlot, la salle de bal Grenoble Briançon des Demoiselles Coiffées, des sommets Gap Serre-Ponçon culminant à presque 3000 m d’altitude… Nice Marseille 2 3 A FAIRE Histoire & patrimoine Visite historique de la Cité Caturige. Informations et guide disponible à l’Offi ce de Tourisme Chorges possède Au VIIe et VIIIe siècle : retour au calme pour la cité Caturige. -

Rapport BRGM RP 50234 FR 3 Schéma Départemental Des Carrières Des Hautes-Alpes

Schéma départemental des carrières des Hautes-Alpes Sommaire 1. INTRODUCTION...................................................................................................... 11 1.1. PREAMBULE...................................................................................................... 11 1.2. LA REGLEMENTATION DANS L'HISTOIRE DES CARRIERES................. 11 1.2.1. Avant 1970..................................................................................................... 12 1.2.2. Après 1970..................................................................................................... 12 1.2.3. A partir de la réforme de 1993....................................................................... 13 1.2.3.1 la loi du 4 janvier 1993............................................................................. 13 1.2.3.2. Date d'entrée en vigueur du nouveau régime : le 14 juin 1994 ............... 14 1.2.3.3. Les effets de la loi du 4 janvier 1993 ...................................................... 14 1.2.3.4. Le schéma départemental des carrières ................................................... 15 1.3. DE L'UTILITE D'UN SCHEMA......................................................................... 16 1.4. COMMENT A-T-IL ETE ETABLI ET PAR QUI ? ........................................... 17 1.5. CE QUE VA Y TROUVER LE LECTEUR ........................................................ 17 1.6. EVOLUTION/ACTUALISATION DU SCHÉMA DES CARRIÈRES ............. 18 2. ANALYSE DE LA SITUATION.............................................................................. -

Egalement Sur Le Territoire, Communauté De Communes Buëch

Communauté de Communes Buëch Devoluy • Aspremont • Aspres-sur-Buëch • La Beaume • Chabestan • Chateauneuf d'Oze • Le Dévoluy • La Faurie • Furmeyer • La Haute-Beaume • Manteyer • Montbrand • Montmaur >> • Oze >> • Rabou • La Roche des Arnauds >> • Le Saix >> • St Auban d'Oze • St Julien-en-Beauchêne • St Pierre-d'Argençon • Veynes hiver- neige hiver- neige Contact Photothèque Marchés publics Intranet • La CCBD >> • Tourisme >> • économie >> • Culture >> • Social >> • Environnement >> • Côté pratique >> Côté pratique • Déchets ◦ Le compostage ◦ Le règlement de collecte des déchets ménagers ◦ Les déchèteries ▪ Déchèterie du Boutariq ▪ Déchèterie du Dévoluy ◦ Le savez-vous ? ◦ Tournée de ramassage des ordures ménagères ◦ Collecte des encombrants ◦ Les points propres ◦ DASRI - Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux ◦ Consignes en images • Crèche multi-accueil "Pitchouns du buech" • Pôle petite enfance, "Chamousset" ◦ Crèche multi accueil ◦ le Relais Assistant Maternel ◦ LAEP • Pôle petite enfance Dévoluy ◦ Multi-accueil "Les Loupiots" ◦ Garderie "Les p'tits lutins" Superdévoluy ◦ Garderie "Les p'tits loups" à La Joue du Loup • Pôle Petite Enfance Aspres-sur-Buëch • Les horaires • Rivière • MSAP • Rando • Prévention • Publications ◦ Rapports d'activités ◦ infos tri ◦ plaquette CISPD ◦ confluence de talents ◦ Journal de la CCBD • Recrutement • egalement sur le territoire • egalement sur le territoire • Côté pratique • Accueil Loto des Sapeurs-Pompiers Dimanche 28 octobre dès 15 heures, salle des Arcades à Veynes, les Sapeurs-Pompiers seront heureux de vous recevoir pour leur Loto annuel. De nombreux lots sont à gagner : Robots de cuisine, vacances en station, TV LED, jambons... 5€ le Carton / 20 € les 5 Venez Nombreux ! A la rencontre de Claude Debussy Conférence avec illustration musicale jeudi 11 octobre 18h30 dans la salle Rue Surville à Veynes. -

Rousset Tallard

Contacts et secours Découverte de l’environnement Pompiers : 18 ou 112 d’un portable La Durance, longue de plus de 300 kilomètres, est la plus • De nombreux oiseaux nicheurs Samu : 15 Police ou Gendarmerie : 17 grande rivière provençale. Elle prend sa source dans nos comme le martin-pêcheur : Office de Tourisme Intercommunal montagnes, au coeur des Alpes. La Vallée de la Durance Insociable et farouche, le mar- Randonnée nautique Serre-Ponçon Val d’Avance : 04 92 54 41 18 est un espace naturel exceptionnellement riche classé au tin-pêcheur aux couleurs vives, Fédération Française de Canoë Kayak : réseau européen Natura 2000. consacre une grande partie de la jour- www.ffck.org / [email protected] C’est par la diversité et l’originalité des milieux naturels née à la surveillance de son territoire. sur la Durance qu’elle abrite qu’elle se distingue. Cette diversité résulte On peut l’observer le plus souvent passant de en grande partie de l’action des crues qui bouleversent le très rapidement comme une flèche au-dessus de l’eau. Advice to practitioners lit et les berges, faisant cohabiter des étendues de galets, Il scrute la surface du plan d’eau en attendant des bancs de sable, des terrasses alluviales, des berges patiemment qu’une proie se présente. Rousset • It is strictly forbidden to approach the EDF dam. à • You must check the course, the level of water and the érodées ou des dépressions humides. De cette diversité weather forecast on Météo Hautes-Alpes (+33892680205), d’habitats naturels découle une grande variété d’espèces • Une flore riche et rare comme le before navigate. -

Randonner Ensemble

Découvrez le Comité et les Clubs de rando des Hautes-Alpes Randonner ensemble HAUTES-ALPES.FFRANDONNEE.FR Les Associations Les Associations et Clubs Fédérés et Clubs Fédérés ANRANDO ARBB ASSOCIATION NATURE ET RANDONNÉE LES RANDONNEURS ET BALISEURS DU BRIANÇONNAIS L’ANRando souhaite privilégier des sorties Le plaisir de la randonnée en montagne, par de découverte de lieux ou de curiosités dans Président Gilles FLOUW Président Catherine BESSON des moyens écologiques, dans la convivialité, un esprit convivial pour que tous s’y sentent mais aussi dans la sécurité. bien. Adresse 32 route de la Garde, Adresse MJC, 35 rue Pasteur 05000 GAP 05100 BRIANÇON L’ARBB propose des randonnées pédestres dans L’Association Nature et Randonnée réalise Tél. 04 92 43 21 03 Tél. 07 69 05 93 21 le grand Briançonnais, mais aussi dans d’autres ses randonnées pédestres en montagne, régions lors de séjours itinérants. En hiver nous utilisons les raquettes, les skis nordiques ou essentiellement dans les Hautes-Alpes, Email [email protected] Email [email protected] et départements limitrophes. Les sorties les skis alpins. La marche nordique se pratique s’effectuent à la journée pendant toute l’année en toute saison et le vélo est aussi à l’honneur. avec des animateurs formés. Des séjours de SITE www.anr05.fr SITE www.arbb05.fr L’ARBB participe également à l’entretien et au 2-3 jours sont aussi proposés avec nuit en balisage des sentiers de grande randonnée du refuge. Le covoiturage est instauré pour faciliter Nombre d’adhérents 60 Nombre d’adhérents 250 Briançonnais. les déplacements. -

Communiqué De Presse ______

PRÉFET DES HAUTES-ALPES DIRECTION DES SERVICES DU CABINET Gap, le 3 août 2017 BUREAU DE LA COMMUNICATION ET DE LA REPRÉSENTATION DE L'ÉTAT 28, Rue Saint-Arey 05011 GAP Cedex www.hautes-alpes.gou v.fr COMMUNIQUÉ DE PRESSE ___________________ 97 communes du département des Hautes-Alpes placées en « Période rouge » Interdiction de l'emploi du feu Compte tenu de l'aggravation du risque de feux de forêt et des conditions de sécheresse ac- tuelles, certaines zones du département sont en risque très sévère feux de forêt. Afin de prévenir tout risque d'incendies de broussailles ou de forêts, Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes, a décidé par arrêté préfectoral du 3 août 2017, d'élargir la "période rouge" à 97 communes du département visées ci-dessous. Cette période rouge interdit l’emploi du feu sous toutes ses formes dans les landes, ma- quis, forêts, bois, plantations, reboisements, garrigues et tous les terrains les entourant situés à moins de 200 mètres, y compris les voies qui les traversent. L'emploi de tout type de feu par les propriétaires et ayant droits, les pratiques d’écobuage, de brûlage de végétaux coupés ou sur pied, d'incinération de pailles issues de la distillation, les méchouis, barbecues (y compris dans les places à feu avec foyers aménagés), les feux de camp, feux de joie, les tirs de feux d’artifices de toute nature sont donc INTERDITS dans les communes listées ci-dessous. Contact presse : tél : 04 92 40 49 45 / 48 10 / 48 13 – [email protected] Prefet05 LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR L'INTERDICTION -

Guide Touristique "Serre-Ponçon Vallées"

o Curiosités naturelles pages 3 o Sites emblématiques pages 4 - 5 Office de Tourisme o Intercommunal Monuments classés page 6 o de Rousset Musées page 7 Pavillon du Tourisme Les Celliers page 8 05190 Rousset Tél : 04 92 54 41 18 page 9 www.cc-serreponconvaldavance.com [email protected] page 10 page 11 - 14 page 15 - 17 SERRE- Un territoire riche de natures Page Facebook de la Communauté de communes Serre- 2 Espaces naturelsPARTENAIRES Curiosités naturelles >> Salle de bal des Demoiselles Coiffées En voiture de THEUS ❖ En venant de Gap par la D900B : prendre la D53 en direction du village de Théus. Cette intersection se trouve au niveau de la sortie de Remollon (avant le supermarché). ❖ Au départ : prenez la D900B sur 3 km direction Remollon-Tallard, puis la route sur votre droite direction Théus (après la cave du domaine Allemand). Quelques kilomètres plus haut vous profiterez >> LES DEMOISELLES COIFFEES de deux magnifiques belvédères, dont le Théus & Remollon Deux de nos villages abritent un phénomène naturel pour le premier aménagé en 2017 et 2018. Cet espace moins insolite : les « Demoiselles Coiffées », emblématiques de notre territoire. Ces de détente, composé de tables et de transats étonnantes formations rocheuses sont composées de hautes colonnes en bois, vous permettra pleinement chapeautées de leur rocher tout aussi fascinantes à contempler qu'à comprendre. le fameux site de la "Salle de Bal des Pour admirer ces curiosités naturelles, deux sites à Demoiselles Coiffées". Le second site offre vous à Théus et Remollon, à pied ou en voiture. une très forte concentration de colonnes rocheuses et une vue imprenable sur la vallée, >> Demoiselles Coiffées de REMOLLON A pied A pied : en haut du village de Garer la voiture près du virage en épingle sous Remollon, prendre, depuis la place >> Les cascades pétrifiantes Saint-Pierre, la rue de l'église, et la Théus au niveau du panneau ONF. -

Official Journal C 91 of the European Union

Official Journal C 91 of the European Union Volume 64 English edition Information and Notices 18 March 2021 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 91/01 Notice on tools to fight collusion in public procurement and on guidance on how to apply the related exclusion ground . 1 2021/C 91/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.10148 — FCA/EEPS/JV) (1) . 29 2021/C 91/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9728 — Altice/OMERS/Allianz/Covage) (1) . 30 2021/C 91/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9554 — Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division) (1) . 31 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 91/05 Interest rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations: — 0,00 % on 1 March 2021 — Euro exchange rates . 32 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements ADMINISTRATIVE PROCEDURES European Commission 2021/C 91/06 Calls for proposals and related activities under the EIC Work Programme 2021 under Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027) . 33 European Personnel Selection Office 2021/C 91/07 Notice of open competition . 34 PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2021/C 91/08 Prior notification of a concentration (Case M.10193 — OTPP/IFM/Enwave Energy Canada) – Candidate case for simplified procedure (1) . 35 OTHER ACTS European Commission 2021/C 91/09 Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Lac De Serre-Ponçon… La Mer De Nos Montagnes

lac de Serre-Ponçon de lac le pêchez Carte Halieutique Halieutique Carte Hautes-Alpes Fédé peche Fédé Hautes-Alpes fdpeche05 Fédération de pêche des Hautes-Alpes des pêche de Fédération Rejoignez-nous sur : sur Rejoignez-nous ÉDITION 2017 Cartes de pêche internet pêche de Cartes L’Omble chevalier, emblématique poisson de naugurée en 1961 la retenue de fond des grands lacs de moyenne montagne, Serre‑Ponçon est devenue pour les est l’objet d’une attention particulière. pêcheurs amoureux d’espace et de L’introduction récente d’alevins enrichit Le Lac de Serre-Ponçon… la mer de nos montagnes. nature la “mer de nos montagnes”. la famille des salmonidés. Planctophage IAvec une réserve d’eau de 1 270 millions de m³ et ichtyophage, c’est un poisson grégaire et une surface de 2800 ha, elle est la deuxième qui comblera moult pêcheurs à la traîne plus importante retenue artificielle d’Europe. ou en bateau. Alimenté principalement par la légendaire Avec le développement constant du loisir Durance et l’impétueuse Ubaye, le lac abrite une halieutique la Fédération de Pêche et ses faune riche et multiple. Salmonidés, Esocidés, partenaires institutionnels (SMADESEP, Conseil Percidés, Cyprinidés… la quasi‑totalité des général et ADDET) poursuivent et renforcent espèces piscicoles françaises à taquiner du bord leurs actions de préservation et de gestion ou à traquer en bateau. durable des sites remarquables du département. Les Truites, régulièrement citées dans la Le lac de Serre‑Ponçon est un joyau halieutique presse, impressionnent par leur poids et leur sous haute surveillance. Les différentes études taille. Les brochets, solitaires rôdeurs, trônent effectuées par l’équipe de l’Université de sans complexe sur le peuplement piscicole.