Enquete Publique Eolienne Freyssenet Rapport 12 Mars 2021

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

EPCI À Fiscalité Propre Et Périmètre De La Loi Montagne

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE EPCI à fiscalité propre et périmètre de la loi Montagne Limony Charnas St-Jacques- Vinzieux Périmètre de la Loi Montagne d'Atticieux Lapeyrouse-Mornay Brossainc Félines Serrières Epinouze 11 Communautés d'agglomération Savas 11 Peyraud St-Marcel- Saint-Rambert-d'Albon lès-Annonay Peaugres Bogy Saint-Sorlin-en-Valloire 2 - Bassin d'Annonay St-Clair Champagne Anneyron Boulieu- Colombier- 15 - Privas Centre Ardèche lès-Annonay le-Cardinal St-Désirat Davézieux St-Cyr Andancette Annonay St-Etienne- Chateauneuf-de-Galaure Communautés de communes de-Valoux Albon Thorrenc Villevocance 22 1 - Vivarhône Vanosc Vernosc-lès- Talencieux Fay-le-clos Roiffieux Annonay 44 Mureils 3 - Val d'Ay Andance Beausemblant 4 - Porte de DrômArdèche ( 07/26) Monestier Ardoix Vocance Quintenas Saint-Uze 5 - Pays de St-Félicien St-Alban-d'Ay Sarras Saint-Vallier Claveyson 6 - Hermitage-Tournonais (07/26) St-Julien- Vocance St-Romain-d'Ay Ozon Saint-Barthélémy-de-Vals 7 - Pays de Lamastre St-Symphorien- Eclassan de-Mahun 8 - Val'Eyrieux 33 St-Jeure-d'Ay Arras- s/RhôneServes-sur-Rhône Satillieu 9 - Pays de Vernoux Préaux Cheminas St-André- St-Pierre-s/Doux Sécheras Chantemerle-les-Blés 10 - Rhône-Crussol en-Vivarais Erome Lalouvesc Gervans Vion 11 - Entre Loire et Allier Vaudevant Larnage St-Victor 12 - Source de la Loire Etables Lemps Crozes-Hermitage St-Jean- Rochepaule Pailharès Veaunes 13 - Ardèche des Sources et Volcans 55 de-Muzols Lafarre St-Félicien Tain-l'Hermitage Mercurol 14 - Pays d'Aubenas Vals Colombier- 66 Chanos-Curson Devesset -

Arrêté Du 4 Décembre 2020 Portant

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Direction générale de la gendarmerie nationale ______ Direction des soutiens et des finances Arrêté du 4 décembre 2020 portant modification des circonscriptions des brigades territoriales de Privas, de Le Pouzin, de La Voulte-sur-Rhône et de Les Ollières-sur-Eyrieux (Ardèche) NOR : INTJ2032832A Le ministre de l’intérieur, Vu le code de la défense ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ; Arrête : Article 1er Les circonscriptions des brigades territoriales de Privas, de Le Pouzin, de La Voulte-sur-Rhône et de Les Ollières-sur-Eyrieux est modifiée à compter du 2 janvier 2021. Article 2 Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Privas, de Le Pouzin, de La Voulte- sur-Rhône et de Les Ollières-sur-Eyrieux exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1°) du code de procédure pénale. Article 3 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Fait le 4 décembre 2020. Pour le ministre et par délégation : Le colonel, sous-directeur de l’organisation et des effectifs, H. Charvet ANNEXE BRIGADE TERRITORIALE CIRCONSCRIPTION ACTUELLE CIRCONSCRIPTION NOUVELLE Ajoux Ajoux Alissas Alissas Coux Coux Creysseilles Creysseilles Flaviac Freyssenet Freyssenet Gourdon Privas -

Publication of an Amendment Application Pursuant to Article 50(2)(A

7.10.2015 EN Official Journal of the European Union C 330/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2015/C 330/04) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF AN AMENDMENT TO THE PRODUCT SPECIFICATION OF PROTECTED DESIGNATIONS OF ORIGIN/PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS WHICH IS NOT MINOR Application for approval of an amendment in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘JAMBON DE L'ARDÈCHE’ EU No: FR-PGI-0105-01248 — 4.8.2014 PDO ( ) PGI ( X ) 1. Applicant group and legitimate interest The applicant group is the Association de Défense et de Promotion des Produits de Charcuterie de l'Ardèche (ADPPCA). This group has a legitimate interest in submitting this application. Its contact details are: Chambre de Commerce et de l'Industrie, Parc des Platanes, 07104 ANNONAY, tel. +33 475692727. 2. Member State or Third Country France 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Name of product — Product description — Geographical area — Proof of origin — Method of production — Link — Labelling — Other [change of inspection body] (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. 1. C 330/4 EN Official Journal of the European Union 7.10.2015 4. Type of amendment(s) — Amendment to the product specification of a registered PDO or PGI not to be regarded as minor in accord ance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012. -

Autour De PRIVAS Du Gua HORAIRES Lyas Du 3 Septembre 2018 Gourdon PRIV AS Au 5 Juillet 2019 Pourchères

Saint Sauv eur de Monta gut LIGNES DE Les Ollièr es TRANSPORT Pranles sur Eyrieux PUBLIC Saint Julien Creysseilles autour de PRIVAS du Gua HORAIRES Lyas du 3 septembre 2018 Gourdon PRIV AS au 5 juillet 2019 Pourchères Rochessauve L01-ST SAUVEUR DE MONTAGUT-PRIVAS Les Cars de l'Eyrieux 04 75 29 11 15 > Aller l---- lmmejv lmmejv lmmejv -----s -----s > Retour lmmejv lmmejv lmmejv lmmejv ----v -----s -----s SCOLAIRE ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL SCOLAIRE ANNUEL ANNUEL ST SAUVEUR DE M Centre 06:00 07:05 11:05 16:05 08:05 11:05 PRIVAS Lycee 08:15 12:45 17:15 18:15 ST SAUVEUR DE M Le Moulinon 06:02 07:07 11:07 16:07 08:07 11:07 PRIVAS Cours du Palais 08:20 12:48 17:20 18:20 18:55 LES OLLIERES Escoulenc 06:05 07:10 11:10 16:10 08:10 11:10 PRIVAS Champs de Mars 08:23 12:50 17:23 18:23 18:58 08:45 11:45 LES OLLIERES St Andeol 06:06 07:11 11:11 16:11 08:11 11:11 LYAS Petit Tournon 08:24 12:53 17:24 18:24 18:59 08:46 11:46 LES OLLIERES Rte de la Chieze 06:10 07:15 11:15 16:15 08:15 11:15 COUX Bas Chassagne 08:27 12:57 17:27 18:27 19:02 08:49 11:49 ST VINCENT DE D Chambon de Bavas 06:14 07:19 11:19 16:19 08:19 11:19 COUX Côte Chaude 08:28 12:58 17:28 18:28 19:03 08:50 11:50 PRANLES Pont de Boyon 06:16 07:21 11:21 16:21 08:21 11:21 COUX Haut Chassagne 08:29 12:59 17:29 18:29 19:04 08:51 11:51 LYAS Moulin à Vent 06:22 07:27 11:27 16:27 08:27 11:27 COUX Crt Faurillon 08:31 13:01 17:31 18:31 19:06 08:53 11:53 LYAS La Garenne 06:23 07:28 11:28 16:28 08:28 11:28 COUX Le Brus 08:32 13:02 17:32 18:32 19:07 08:54 11:54 COUX -

Guide Pratique Privas Rhône Vallées

2012 Guide Pratique Privas Rhône Vallées Office de Tourisme Privas Rhône Vallées 3, place du Général de Gaulle 07000 PRIVAS Tél : 04 75 64 33 35 [email protected] Horaires d’ouverture : D’Octobre à Avril : Du Lundi au Samedi : 10h-12h / 14h-17h Mai et Septembre : Du Lundi au Samedi : 10h-12h / 14h-18h Juin : Du Lundi au Samedi : 9h30-12h / 14h-18h 1 Juillet et Août : Du Lundi au Samedi : 9h30-13h / 14h30-18h30 Dimanche et Jours Fériés : 9h30-12h30 Ce guide pratique vous est offert par l’Office de Tourisme Privas Rhône Vallées. Nous espérons qu’il vous sera utile et vous accompagnera tout au long de l’année pour répondre au mieux à vos demandes. Ce document reprend uniquement des informations pratiques sur le secteur Privas Rhône Vallées et vient compléter : - le guide découverte Patrimoine de Privas Rhône Vallées, - le guide découverte Ardèche Plein Cœur N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et observations en vue d’améliorer le guide. Connaissez-vous la Communauté de communes Privas Rhône Vallées ? - 16 Communes : Alissas, Chomérac, Coux, Creysseilles, Flaviac, Freyssenet, Le Pouzin, Lyas, Pourchères, Privas, Rochessauve, Rompon, St Cierge la Serre, St Julien en St Alban, St Priest, Veyras - 25 378 habitants - Superficie de 210 km2 du Rhône à l’Escrinet. Office de Tourisme Privas Rhône Vallées | 2 SOMMAIRE NUMEROS D’URGENCE P. 4 TRANSPORT P. 18 A 19 Horaires à détacher : ADMINISTRATIF P. 5 A 7 Ligne Aubenas-Privas-Valence Services Publics Départementaux Ligne Montélimar-Le Teil-Privas Mairies Ligne Personnes Agées Privas Associations d’Aide d’Urgence et de Taxis Réinsertion SANTE P. -

Chabeuil / Gorges De L'ardèche

Chabeuil / Gorges de l’Ardèche Prévoir Pique nique et le plein d’essence fait. Aller (153 km – 3h25’) Retour (127 km – 2h43’) ° Chabeuil – Parking Lidl, Rdv 8h45, Départ 9h00 ° Vallon Pont d’Arc / La Gorce / Rochecolombe/ ° Crest / Divajeu / la Repra Auriples Lavilledieu (Regroupement) ° Puy St Martin (Regroupement) ° Lussas / St Laurent sous coiron / Darbes ° Cleon d’Andran / Charols / (Regroupement & plein carburant) ° La Begude de Mazenc (Regroupement) ° Freyssenet / Privas (Regroupement) ° Salles sous Bois / Grignan / la Baume de Transit ° Les Ollières / Dunières sur Eyrieux / St Laurent du ° St Restitut / Bollène / Lamotte du Rhône Pâpe (Regroupement) ° Pont Saint Esprit (Regroupement & café pour les accrocs) ° Beauchastel / Barrage de Charmes ° St Just d’Ardèche / Gorges de l’Ardèche ° Voie Rapide (sortie Malissard) / Chabeuil ° Vallon Pont d’Arc (Regroupement, PicNic et photos…) *Pour celles et ceux qui souhaiteraient finir la soirée ensemble, faites le nous savoir pour réserver à Pizzeria Aller : https://goo.gl/maps/iNA3PBnHrpP2 Retour : https://goo.gl/maps/64crdsCT9Qn VVaallleeuurrss ppoouurr uunnee bboonnnnee bbaalllaaddee ......... A Tous les Motards : Aux Adhérents Juniors-Séniors : Éditer le road book Au rétro, coup d’œil sur motard derrière Respect horaire du départ avec plein Carburant fait ! Halte du motard-solo aux intersections Tél au Meneur si route perdue Patience au point de regroupement Rouler en quinconce avec une cocarde Jaune Remplacement régulier du Motard-Balai Ne montrez pas les obstacles du pieds ! A chacun -

Contribution a L'étude Des Terrains Tertiaires, De La Tectonique Et Du Volcanisme Du Massif Du Coiron (Sud-Est Du Massif Central Français)

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES TERRAINS TERTIAIRES, DE LA TECTONIQUE ET DU VOLCANISME DU MASSIF DU COIRON (SUD-EST DU MASSIF CENTRAL FRANÇAIS) par Pierre GRANGEON INTRODUCTION Entre la chaîne cristalline du Tanargue, de la forêt de Mazan, de l'Areilladou, profondément découpée par FArdèche et ses affluents, et les hauteurs crétacées qui frangent la vallée du Rhône, se dresse, au Sud de Privas, le plateau basaltique du Goiron. Cir conscrit au Nord par les vallées de TOuvèze et de la Payre, à l'Ouest par la dépression callovienne de Vesseaux, au Sud par les vallées de la Claduègne et de l'Escoutay, il étale, à l'Esit, ses coulées jusqu'à 4 km de la vallée du Rhône. Séparé du roc de Gourdon par l'Escrinet (altitude 787 m), il s'élargit, à partir de ce col, en un plateau qui s'abaisse en pente douce en direction du Sud-Est, sur une longueur de 18 km environ,, il projette ses digitatioms vers le Sud, jusqu'aux vallées de la Claduègne et de TEscoutay qu'il domine de plus de 300 mètres. S'appuyanit au Nord-Est sur les calcaires jurassiques et au Sud-Est sur les calcaires hauteriviens et aptiens, il présente sa plus grande largeur, 11 km environ, sur les marnes valanginiennes, à la hauteur de St-Pons. 10 144 PIERRE GRANGEON. CreysiCiNeb a Pourchercss .Bartras F Fig. 1. — Croquis de situation des principaux lieux cités î F : gisement fossilifère. LE MASSIF DU COIRON. 145 II culmine par 1 017 mètres à la montagne de Blandine, au Sud-Est de l'Escrinet, comserve une altitude moyenne de 700 à 800 m dans sa partie centtrale, se maintient aux environs de 600 mètres à son extrémité méridionale. -

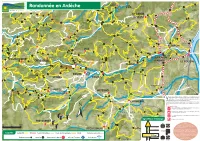

Randonnée En Ardèche

Cintenat St Vincent Les Cros vers 1,3 km Les Ollières de Durfort vers Pont Le Moulinon . 42 Chaput 1,6 km 0,2 km la Vallée de Boyon s 408m Fontbonne 3,2 km km GR 2,4 km St Etienne La Théoule de l’Eyrieux km s 488m Randonnées 3,1 km en Ardèche 7,6 3,3 km s Crau 632m de Serres 0,2 km Les Balanges 385m 2,1 Serre de Praly vers Coucou 2,1 km D. 265A La Voulte 1 km Col de s 387m Fourton 2,9 km s Chomelix 0,9 km Pont 419m 2,3 1,4 km 536m km 0,8 km Le Serre 2,4 km La Croix 2,3 km d'Auzène s 460m km des Bans 3,1 Lambert 2,1 Le Fival s 813m du Pont St CIERGE s 353m km km 1,2 Chantoiseau 1,7 km s 1,7 km 363m s 1,1 km 2 km 725m 1,5 km 0,4 km La Plaine 1,9 km 2,7 km 4,3 km LA SERRE de Meyre 0,4 km Lès s 506m km s 682m 1,5 Le Chier 1,5 D. 265 Rondette La Fontaine km Celles les Bains 0,4 km 1,6 km La Garde GR 2,9 km 1,4 s 0,5 km de la Pize Le Faure Col 1,5 s 372m . 42A 944m Monteillat km s 969m 1,6 km Cordon Lacol km Jean 1,1 km s Vaneilles de La Croix 3,6 La Fare 2,3 km 493m 0,2 km s 788m km km Blanc s 386m La Molière 1,8 de Faux 1,6 km 1,5 km 0,8 km La Pizette 0,3 km 2,1 Goulet Champ 0,8 km 0,6 km 1,2 km 1,7 km km de la Verrière Riond 2,6 km Le Chambon km Chabre 0,9 km 1,2 s 3,9 km 669m Combles Figère Pont de Bavas 3,6 La Place s km Merlet Le Goutoulas km km 511m s 1,4 km s 1,2 La Branche Laval 227m s 726m Magerouan 430m s s 1,6 603m 590m s 458m 0,8 s s 617m km Le Sablas 1,3 km 0,1 km 767m km La Réviscole 2,5 Aurelle s 567m 4,3 km S e r r e 4,5 s 198m Magerouan n km 2,6 km s 244m km o d e G r u a s 2,7 D. -

Annonces Légales

16 | Mardi 22 décembre 2020 | Le Dauphiné Libéré ANNONCES LÉGALES Publiez vos marchés publics CONTACTS DRÔME-ARDÈCHE • ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 04 75 79 78 56 EURO 04 75 72 77 53 Légales Publiez vos formalités Le Journal d’Annonces Légales de référence [email protected] Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires • ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de [email protected] présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020. Procédures adaptées (plus de 90000 euros) avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans AVIS le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre PRÉFET d’invitation ou document descriptif). Remise des offres : 22/01/21 à12h00 au plus tard. DE L’ARDÈCHE Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la Enquêtes publiques VALENCE ROMANS candidature: français. AGGLO Unité monétaire utilisée, l’euro. Avis d’enquête publique Renseignements complémentaires : La signature électronique est facultative. COMMUNE DE GRIGNAN Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Avis rectificatif du 17/12/20 administratif de Grenoble, 2Place de Verdun, BP 1135, 38022 (DRÔME) Demande d’autorisation environnementale en vue du projet Grenoble -Cedex, Tél :0476429000-Fax :0476422269, de construction et d’exploitation d’une installation mèl :[email protected] -

Republique Francaise Departement De L

REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE Mairie de PRANLES Tel : 04-75-64-41-21 Fax : 04-75-64-38-32 e-mail : [email protected] Jours et heures d'ouverture de la mairie au public : lundi de 9 h à 12 h, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12h mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h3O COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2008 Sur convocation du Maire, le Conseil municipal de Pranles s’est réuni le 1er décembre 2008 à 20h30. Présents : M. Denis CLAIR, Mme Marie-Anne VIALATTE, M. Fabrice MARTEL, Mme Martine VERDEAUX, Mme Nathalie DHORMES, M. Fabrice THIERS, Mme Murielle BERTHELOT, M. Patrick MOUNIER, M. Nicolas ARNAUD, M. Christian ROSE, Excusé : M. Jean-Claude VIDAL (procuration donnée à M. Christian ROSE) Ordre du jour : - Approbation du compte-rendu de la séance du 20 octobre 2008 - Projet d’implantation d’un parc éolien - Carte communale - Demande d’une place pour taxi - Radon dans les bâtiments scolaires - Alarme avec abonnement GSM + abonnement GSM pour agent technique - Divers Le Maire remercie les membres présents et sollicite un secrétaire de séance avant d’aborder le 1 er point de l’ordre du jour. Secrétaire de séance : Mme Nathalie DHORMES 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 OCTOBRE 2008 Le compte-rendu fait l’objet de plusieurs remarques de la part des conseillers et sera modifié en ce sens. Il est ensuite adopté à l’unanimité. 2 – PROJET D’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN Contacté par l’entreprise « Enerpoles », basée à Carcassonne, le Maire présente au conseil le projet proposé par cette société soit : - 12 éoliennes sur la ligne de crête s’étalant des Croix de Creysseilles au rocher des Corbeaux (à l’intérieur des limites de la commune de Pranles). -

Renseignements : Tél. 06 50 18 39 08

PARCOURS VELO du CLUB COURIR AVEC ALISSAS, SAISON 2013 Renseignements : Tél. 06 50 18 39 08 SAMEDI 2 MARS / RDV 13H30 devant les tennis PARCOURS de 50 KMS / classement : facile, avec des bosses. Circuit dans la plaine de CHOMERAC : ALISSAS /CHOMERAC/ST SYMPHORIEN/ST LAGER ST VINCENT DE BARRES/ Camping ST VINCENT DE BARRES/ST BAUZILE/ALISSAS SAMEDI 9 MARS / RDV 13H30 devant les tennis PARCOURS de 48 KMS / classement : facile Circuit : ALISSAS /CHOMERAC/LES 4 VENTS/BAIX/CENTRALE NUCLEAIRE / CRUAS /MEYSSE ST BAUZILE/CHOMERAC/ALISSAS SAMEDI 16 MARS / RDV 13H30 à PRIVAS ou 14 h à ALISSAS Sortie commune avec les cyclos de Privas, pot de l’amitié au retour chez ISABELLE PARCOURS de 48 KMS / classement : facile, plat Circuit : ALISSAS /CHOMERAC/LE POUZIN/PARC INDUSTRIEL RHONE VALLEE / BARRAGE DU LOGIS NEUF/LE POUZIN/ CHOMERAC/ALISSAS SAMEDI 23 MARS / RDV 13H30 devant les tennis Parcours de 48 KMS / classement : facile Circuit : ALISSAS /CHOMERAC/ST BAUZILE/MEYSSE/CENTRALE NUCLEAIRE /BAIX/LES 4 VENTS CHOMERAC/ALISSAS SAMEDI 30 MARS / RDV 13H30 devant les tennis (PAQUES) PARCOURS de 62 KMS / classement : des bosses Circuit : ALISSAS /LE POUZIN/BARRAGE DU LOGINEUF/LES TOURETTES/ MIRMANDE CLIOUSCLAT/ route à droite « La Coucouriane » LORIOL/GRANON/LE POUZIN/ALISSAS SAMEDI 6 AVRIL / RDV 13H30 devant les tennis PARCOURS 48KMS / classement : le premier dénivelé important de la saison! Circuit : ALISSAS /PRIVAS / LE PETIT TOURNON/LA VALLEE DU MEZAYON / LES FAUX / GRANGE MADAME / COL DE L ESCRINET/ LA PRADE / FREYSSENET / ROCHESSAUVE / ALISSAS SAMEDI -

Bienvenue En Cœur D'ardèche

Serre de la Roue St-Jean Col de 949 m le Fringuet ST-PERAY -Roure Montreynaud . le Pin D.278 ST-MARTIN Alboussière la Vialle de-Valamas D.578 St-Prix la Saliouse D.21 le Bessey D.13 D.105 Chât. de Crezenoux les Nonières Cluac D.219 Crussol Guilherand D.237 D.21 Charratier 1Chanéac 2 3 4 5D.332 6 Fialaix -Granges D.378 le Bois Valamas les Aigas D.533 St-Cierge D.268 Serres D.120 St-Apollinaire D.14 l -sous-le-Cheylard a -de-Rias Reynaud l’Azette D.578 D.241 D les Ponsoye l’Eysse un Châteauneuf Nos voies douces D.96 iè Baraques rui Site de re -de-Vernoux Boffres s. d e Brion Jaunac Bridle paths e Jergn ’ les Costes D.283 Treynas Brion St-Julien D.2 la Palisse n -Labrousse la Grange La Dolce Via : 70 Km pour découvrir la Vallée de l’Eyrieux entre La Voultela sur Rhône et Lamastre en A Bienvenue en Cœur d ArdècheEyrium D.284 ia D.21 D.14 M passant lespar Rioux Le Cheylard. 70 Km through the Eyrieux Valley from La Voulte sur Rhône to Lamastre via Le Cheylard. Paillès le e la Vialle l LE S St-Michel é Villebrion r Echamps 8.5 Km from Le PouzinD.279 to Chomérac. Vivez l’expérience d’une Ardèche authentique, calmeCHEYLARD et à portée de-d’Aurance main. o la JusticeLa Payre : 8.5 Km depuis Le Pouzin jusqu’à Chomérac. D.275 u D.120 a le Glo D.379 Arcens D.578 Le CheylardD.241a n Tout proche des grandsChadenac sitesTrapayac touristiques ardéchois, St-Jean La ViaRhôna : ce tronçon de véloroute, entre Beauchastel et TLeoulaud Pouzin (12 km), permet de relier les D.237 D.264 Massas Lac des l’Aurance -Chambre voies douces de La Payre et de la Dolce Via.This 12 Km section of the ViaRhôna, between Beauchastel and Le accordez-vous une douce parenthèse rythmée par le courantCollanges de nos l’Albouret D.241 D.279 Burianne Riou VERNOUX SavinasPouzin, links La Dolce Via and La Payre bridle paths.