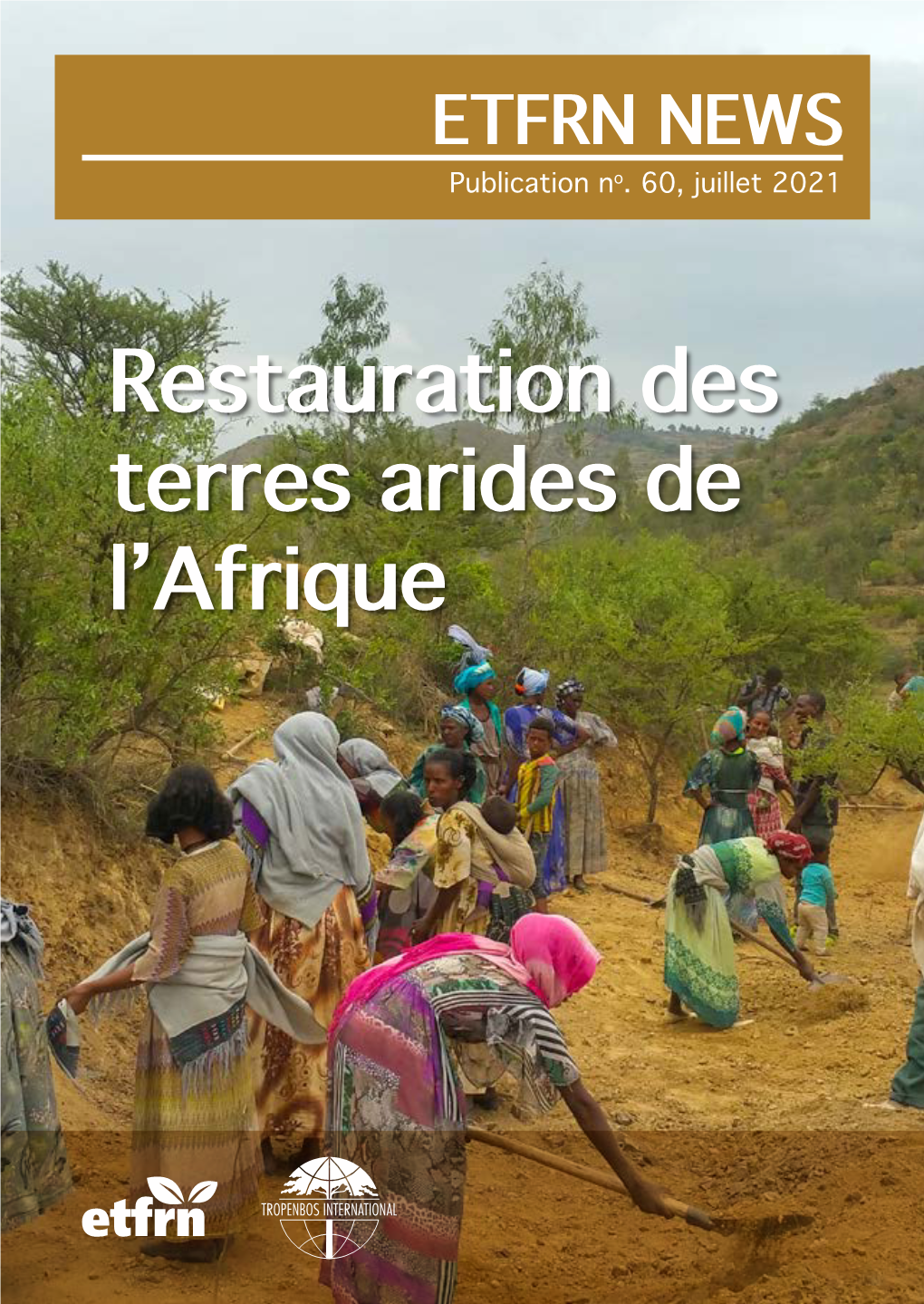

Restauration Des Terres Arides De L'afrique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Regreening in the Maradi and Zinder Regions of Niger

Copyright © 2011 by the author(s). Published here under license by the Resilience Alliance. Sendzimir, J., C. P. Reij, and P. Magnuszewski. 2011. Rebuilding resilience in the Sahel: regreening in the Maradi and Zinder regions of Niger. Ecology and Society 16(3):1. http://dx.doi.org/10.5751/ES-04198-160301 Research, part of a Special Feature on Resilience and Vulnerability of Arid and Semi-Arid Social Ecological Systems Rebuilding Resilience in the Sahel: Regreening in the Maradi and Zinder Regions of Niger Jan Sendzimir 1, Chris P. Reij 2, and Piotr Magnuszewski 3 ABSTRACT. The societies and ecosystems of the Nigerien Sahel appeared increasingly vulnerable to climatic and economic uncertainty in the late twentieth century. Severe episodes of drought and famine drove massive livestock losses and human migration and mortality. Soil erosion and tree loss reduced a woodland to a scrub steppe and fed a myth of the Sahara desert relentlessly advancing southward. Over the past two decades this myth has been shattered by the dramatic reforestation of more than 5 million hectares in the Maradi and Zinder Regions of Niger. No single actor, policy, or practice appears behind this successful regreening of the Sahel. Multiple actors, institutions and processes operated at different levels, times, and scales to initiate and sustain this reforestation trend. We used systems analysis to examine the patterns of interaction as biophysical, livelihood, and governance indicators changed relative to one another during forest decline and rebound. It appears that forest decline was reversed when critical interventions helped to shift the direction of reinforcing feedbacks, e.g., vicious cycles changed to virtuous ones. -

Pdf | 589.33 Kb

The Cost of being Poor: Markets, mistrust and malnutrition in southern Niger 2005-2006. Simon Harragin (Consultant) Save the Children (UK) Final Version - 6th June 2006 EXECUTIVE SUMMARY: The following report describes a two month study undertaken by the consultant on behalf of Save the Children, to examine the origins of malnutrition in Niger, and particularly the crisis of 2005. It explains how, in a year of seemingly undramatic production failure, a combination of long-term structural problems and short-term cyclical factors led to a peak in admissions to feeding centres before, during and after the hunger gap of 2005. This peak was characterised by an initial inability on behalf of government and aid agencies to define whether the problems belonged within the remit of long term development policies or a short-term relief response, and so formulate an adequate reaction. High year-on-year levels of malnutrition in Niger caused a sense that 2005 was just business as usual for development agencies in the country, while relief agencies called for the situation to be recognised as a crisis. What the clash in perspectives proves is that it is probably unhelpful to filter all understanding of the Niger situation through the artificial lens of the division of labour of aid agencies. The current report, by combining published and unpublished data from both sides of this artificial divide, as well as direct fieldwork, sets out, in Part I a baseline analysis looking at the historical, social and geographic context, before describing in part II the events of 2005 and the reaction of humanitarian actors; the probable causes of the crisis are examined in detail in Part III and and the implications in terms of policy examined in part IV. -

World Bank Document

Document of The World Bank Public Disclosure Authorized Report No: ICR2065 IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (IDA-H4230 TF-92411) ON AN IDA GRANT IN THE AMOUNT OF SDR 18.5 MILLION (US$ 30 MILLION EQUIVALENT) AND ON A GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY GRANT Public Disclosure Authorized IN THE AMOUNT OF US$ 4.67 MILLION TO THE TO THE REPUBLIC OF NIGER FOR THE SECOND PHASE APL OF THE COMMUNITY ACTION PROGRAM October 31, 2013 Public Disclosure Authorized Agriculture & Rural Development Unit (AFTAR) Sustainable Development Department Country Department AFCW3 Africa Region Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective October 15, 2013) Currency Unit = FCFA US$ 1.00 = FCFA 480 FISCAL YEAR [January 1 – December 31] ABBREVIATIONS AND ACRONYMS APL Adaptable Program Loan ANFCT Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales (National Agency for Local Government Financing) BEEEI Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (Office of Environmental Evaluation and Impact Studies) CAP Community Action Program CAP 1 Community Action Project, Phase 1 CAP 2 Community Action Project, Phase 2 CCN Cellule de Coordination Nationale (National Coordination Unit) CCR Cellule de Coordination Régionale (Regional Coordination Unit) ERR Economic rate of return FRR Financial rate of return GEO Global Environment Objectives GDP Gross domestic product GEF Global Environment Facility FIL Fond d’investissement local (Local Investment Fund) ha Hectare HCME Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat (High -

Working Paper 200

Working Paper 200 Rabani Adamou, Boubacar Ibrahim, Abdou Latif Bonkaney, Abdoul Aziz Seyni, Mamoudou Idrissa, Nassourou Bellos Niger - Land, climate, energy, agriculture and development A study in the Sudano-Sahel Initiative for Regional Development, Jobs, and Food Security ISSN 1864-6638 Bonn, January 2021 ZEF Working Paper Series, ISSN 1864-6638 Center for Development Research, University of Bonn Editors: Christian Borgemeister, Joachim von Braun, Manfred Denich, Till Stellmacher and Eva Youkhana Authors’ addresses Pr. Rabani ADAMOU (corresponding author) Faculté des Sciences et Techniques Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger [email protected] Boubacar IBRAHIM Faculté des Sciences et Techniques Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger [email protected] Abdou Latif BONKANEY WASCAL Research Program Climate Change and Energy University Abdou Moumouni, Niamey, Niger [email protected] Abdoul Aziz SEYNI Ministère de l’environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable Niamey, Niger [email protected] Mamoudou IDRISSA Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) Cabinet du Premier Ministre, Niamey, Niger [email protected] Niger – Land, climate, energy, agriculture and development A study in the Sudano-Sahel Initiative for Regional Development, Jobs, and Food Security Rabani Adamou, Boubacar Ibrahim, Abdou Latif Bonkaney, Abdoul Aziz Seyni, Mamoudou Idrissa. Abstract The Sahel is one of the most vulnerable regions to climate change in the world. Located in the central part, Niger is facing many complex and interconnected challenges which strongly hinder the achievement of the key sustainable development goals (SDGs). The high population growth rate (3.8% per year), weak infrastructure capacity, shortage of essential resources (including water, energy, food) coupled with the adverse impacts of variability and climate change threaten the population and reduce the country’s economic growth efforts. -

Increasing Agricultural and Ecosystem Resilience Through Ecosystem- Based Adaptation Agroforestry

Increasing Agricultural and Ecosystem Resilience through Ecosystem- based Adaptation Agroforestry | Burundi, Lesotho, Malawi, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe United Nations Environment Program (UNEP) 4 April 2017 Increasing Agricultural and Ecosystem Resilience through Project/Programme Title: Ecosystem-based Adaptation Agroforestry Country/Region: Sub-Saharan Africa Accredited Entity: UN Environment Burundi, Lesotho, Malawi, Swaziland, Tanzania, Uganda, National Designated Authority: Zambia and Zimbabwe PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE GREEN CLIMATE FUND | PAGE 1 OF 5 Please submit the completed form to [email protected] A. Project / Programme Information Increasing Agricultural and Ecosystem Resilience through Ecosystem-based A.1. Project / programme title Adaptation Agroforestry A.2. Project or programme Project A.3. Country (ies) / region Burundi, Lesotho, Malawi, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe Ministry to the presidency in charge of planning and good governance, Burundi; Ministry of Energy, Meteorology, and Water Affairs, Lesotho; Environmental Affairs Department, Malawi; Ministry of Tourism and Environment Affairs, Swaziland; A.4. National designated The Vice President’s Office, Tanzania; authority(ies) Ministry of Finance, Planning and Economic Development, Uganda; National Planning Department, Zambia; and Ministry of Environment, Water and Climate Change, Zimbabwe. *For names and titles of NDAs please see Annex 1. A.5. Accredited entity UN Environment A.6. Executing entity / Executing Entity: World Agroforestry Center, World Vision, CRS, CARE beneficiary Beneficiary: 1,125,000 small-scale farm families A.7. Access modality Direct ☐ International ☒ A.8. Project size category (total investment, million Micro (≤10) ☐ Small (10<x≤50) ☒ Medium (50<x≤250) ☐ Large (>250) ☐ USD) A.9. Mitigation / adaptation Mitigation ☐ Adaptation ☐ Cross-cutting ☒ focus A.10. -

Natural Resource Management in West Africa Towards a Knowledge Management Strategy

Bull392-NatResManagement 11-04-2010 15:33 Pagina 1 Bulletin 392 Development Policy & Practice Natural Resource Management in West Africa Towards a knowledge management strategy Floris van der Pol and Suzanne Nederlof (eds) Bull392-NatResManagement 11-04-2010 15:33 Pagina 2 Bull392-NatResManagement 11-04-2010 15:33 Pagina 3 Table of contents Acronyms and abbreviations 5 Acknowledgements 7 Introduction 8 1 Knowledge management for development: setting the scene 10 Sarah Cummings and Floris van der Pol Introduction 10 1.1 What is knowledge management? 11 1.2 Tools and techniques 12 1.3 Knowledge management in natural resource management 13 1.4 Examples of knowledge management for specific subjects in NRM 14 1.5 Examples of knowledge management at various levels 16 1.6 The home-grown approach 18 2 Knowledge management on soil and water conservation in southern Mali 20 Floris van der Pol, Ferko Bodnár and Zana Sanogo Introduction 20 2.1 Introducing soil and water conservation in the cotton-growing area of Mali 20 2.2 Knowledge on soil and water conservation in southern Mali, its content and origin 21 2.3 Whose knowledge? 23 2.4 Knowledge management activities 24 2.5 Strategic knowledge management aspects 26 2.6 Conclusions 30 3 Farmer-managed natural regeneration in Niger: a case study in knowledge management 31 Chris Reij, Mahamane Larwanou, Adam Toudou and Yamba Boubabcar Introduction 31 3.1 Re-greening the Sahel 32 3.2 Where knowledge goes 35 3.3 The impact of knowledge on farmer-managed natural regeneration 39 3.4 Conclusions 40 Bull392-NatResManagement -

Pdf | 709.71 Kb

NIGER Monthly Food Security Update December 2006 Alert level: No alert Watch Warning Emergency SUMMARY Summary of food security and nutrition Summary of food security and nutrition..................................…..1 Household food security was adequate in December, following good harvests of rainfed Current hazards summary .....…..1 crops. Regular market supplies of miscellaneous foodstuffs, steadily falling prices for staple grain crops, and access to multiple sources of income from sales of crops such as Agropastoral situation ...........…..2 cowpeas, chufa nuts and sesame are helping to improve household food access. Conditions on agropastoral markets However, there are localized production deficits in certain parts of the country, including ...............................................…..3 southwestern Tillabery, northern Zinder and northern Tahoua. The January FEWS NET Food security, health and nutrition Food Security Update will present a clearer picture of the situation and the numbers of ...............................................…..4 residents affected once the data from the joint SAP-INS-WFP-FEWS NET-FAO Relief measures.....................…..4 household vulnerability survey has been processed. As far as the situation in farming areas is concerned, with the good conditions created by the 2006 rainy season, farming activities for off-season crops are being stepped up. This year’s assistance program by the government and its food security partners is focusing on supplying seeds for vegetable and potato crops and cuttings for tuber crops and on site development work in truck farming areas. The Ministry of Animal Resources has just published its findings on pastoral conditions. Niger has an overall forage surplus of 4,905,028 MT of dry matter, including all types of forage production, meeting 100 percent of its livestock needs, subject to a balanced distribution of watering holes and the containment of brush fires. -

1.7 Farmers' Strategies for Adapting to Climate Change in Niger

1.7 Farmers’ strategies for adapting to climate change in Niger Soulé Moussa & Abasse Tougiani Urban farming in the green belt of Niamey. Photo: Soulé Moussa Introduction The West African Sahel is very vulnerable to the effects of climate change, due to land degradation, dependence on rainfed farm- ing, political instability, poor governance, food insecurity, terror- ism, poor infrastructure, and limited technical capacity. This has particular impacts on the agricultural sector (Sissoko et al. 2011; "With limited external Zougmoré et al. 2016). aid, farmers themselves High levels of poverty and illiteracy also challenge agriculture, have developed a range alongside a lack of adequate agricultural policies and agricul- of ways to increase their tural investment, and limited mechanization. Conflict also affects resilience." agricultural societies and pastoral activities (Snorek et al. 2014). In addition, there is population pressure. Niger has the world highest population growth (INS 2016), which leads to agricultural satura- tion, the now total absence of fallowing land and increased land- use conflicts. Soulé Moussa, Independent researcher, Niamey, Niger and Abasse Tougiani, Senior scientist agroforestry, Institut National de la Recherche Agronomique du Niger, Niamey, Niger. 77 — ETFRN News 60 — Climate change impacts on agriculture At the national level, the government estimates the agricultural population at 15,665,750: 7,917,439 male and 7,748,311 female (Ministère de l’Agriculture du Niger 2019). Agrosilvopastoral production sys- tems dominate, with millet and sorghum the main rainfed crops, and beans and groundnut the main cash crops (Ministère de l’Agriculture du Niger 2019). There is also some oasis agriculture (rainfed and irrigated), and limited urban and peri-urban farming and orchards. -

Niger Monthly Food Security Update, December 2006

NIGER Monthly Food Security Update December 2006 Alert level: No alert Watch Warning Emergency SUMMARY Summary of food security and nutrition Summary of food security and nutrition..................................…..1 Household food security was adequate in December, following good harvests of rainfed Current hazards summary .....…..1 crops. Regular market supplies of miscellaneous foodstuffs, steadily falling prices for staple grain crops, and access to multiple sources of income from sales of crops such as Agropastoral situation ...........…..2 cowpeas, chufa nuts and sesame are helping to improve household food access. Conditions on agropastoral markets However, there are localized production deficits in certain parts of the country, including ...............................................…..3 southwestern Tillabery, northern Zinder and northern Tahoua. The January FEWS NET Food security, health and nutrition Food Security Update will present a clearer picture of the situation and the numbers of ...............................................…..4 residents affected once the data from the joint SAP-INS-WFP-FEWS NET-FAO Relief measures.....................…..4 household vulnerability survey has been processed. As far as the situation in farming areas is concerned, with the good conditions created by the 2006 rainy season, farming activities for off-season crops are being stepped up. This year’s assistance program by the government and its food security partners is focusing on supplying seeds for vegetable and potato crops and cuttings for tuber crops and on site development work in truck farming areas. The Ministry of Animal Resources has just published its findings on pastoral conditions. Niger has an overall forage surplus of 4,905,028 MT of dry matter, including all types of forage production, meeting 100 percent of its livestock needs, subject to a balanced distribution of watering holes and the containment of brush fires. -

Accelerated Growth (REGIS-AG) QUARTERLY REPORT

Resilience and Economic Growth in the Sahel – Accelerated Growth (REGIS-AG) QUARTERLY REPORT (APRIL – JUNE 2017) Resilience and Economic Growth in the Sahel – Accelerated Growth (REGIS- AG) Submitted by: Resilience and Economic Growth in the Sahel – Accelerated Growth (REGIS- AG) Submitted by: Prepared by the US Agency for International Development (USAID) under the Contract No. AID-625-C-14- 00001, Resilience and Economic Growth in the Sahel – Accelerated Growth, implemented by CNFA USAID Contract #AID-625-C-14-0000 Submitted to: Patrick Smith Contracting Officer’s Representative (COR) Sahel Regional Office (SRO) USAID/Senegal 1 August 2017 DISCLAIMER This report was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) and Feed the Future (FtF). Its contents are CNFA‘s responsibility but do not necessarily reflect USAID’s views, Feed the Future or the American Government. Contents ACRONYMS ........................................................................................................................................................ 13 SUMMARY ........................................................................................................................................................... 16 PART 1 - PROJECT DESCRIPTION .................................................................................................................... 20 REGIS-AG and the RISE initiative ................................................................................................................... -

The Quiet Revolution (How Niger's Farmers Are Re-Greening The

Prepublication version THE QUIET REVOLUTION How Niger’s farmers are re-greening the parklands of the Sahel Trees for Change No. 12 II THE QUIET REVOLUTION: How Niger’s farmers are re-greening the parklands of the Sahel The World Agroforestry Centre (ICRAF) is one of the Centres of the CGIAR Consortium. ICRAF’s headquarters are in Nairobi, Kenya, with six regional offices located in India, Indonesia, Kenya, Malawi, Peru and Cameroon. We conduct research in 23 other countries in Africa, Asia and Latin America. Our vision is a rural transformation in the developing world as smallholder households increase their use of trees in agricultural landscapes to improve food security, nutrition, income, health, shelter, social cohesion, energy resources and environmental sustainability. The Centre’s mission is to generate science-based knowledge about the diverse roles that trees play in agricultural landscapes, and to use its research to advance policies and practices, and their implementation that benefit the poor and the environment. The World Agroforestry Centre is guided by the broad development challenges pursued by the CGIAR. These include poverty alleviation that entails enhanced food security and health, improved productivity with lower environmental, and social costs, and resilience in the face of climate change and other external shocks. A typical parkland landscape at the end of the harvest season in southern Niger. THE QUIET REVOLUTION How Niger’s farmers are re-greening the parklands of the Sahel © World Agroforestry Centre, Nairobi, Kenya, 2013 Suggested citation: Pye-Smith C. 2013. THE QUIET REVOLUTION: How Niger’s farmers are re-greening the parklands of the Sahel. -

Ensure That All Children in Niger Can

Ensure that all children in Niger can “survive, learn and be protected” www.niger.savethechildren.net Save the Children is the world‘s leading independent organisation for children. OUR VISION is a world in which every child attains the right to survival, protection, development, and participation OUR MISSION is to inspire breakthrough in the way the world treats children and achieve immediate and lasting change in their lives Crédit : Nyani Quarmyne / Save the Children STRATEGY GET TO KNOW OUR APPROACH Our theory of change to build a better world for and with children By 2030, Save the Children’s global strategy wants to garantee to all children the three following breakthrough: SURVIVE LEARN BE PROTECTED NO CHILD DIES FROM PRE- ALL CHILD LEARN FROM VIOLENCE AGAINST CHILDREN VENTABLE CAUSES BEFORE A QUALITY BASIC EDU- IS NO LONGER TOLERATED THEIR FIFTH BIRTHDAY CATION OUR MISSION, MORE URGENT THAN EVER 2015 has been marked by three major steps for Save the Children in Niger, making it a decisive year for us. First of all, it has been 10 years now that our organisation is working in Niger. Secondly, this year has been marked by the first attacks that occurred in Diffa, testing our ability to adapt our humanitarian response to this crisis. Finally, this year we developed our 2016-2018 strategic plan, which will allow us to build a Crédit : Awa Ngom Diop / Save the Children solid foundation to achieve our brearyrkthroughs by 2030. But 2015 has also been a good year to celebrate growth and perseverance. Since the opening of the country office in 2005, we have capitalised, year after year, on our major actions, marked by our passion for excellence.