Indagine Conoscitiva Sull'informazione Locale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Soluzioni Hospitality Scopri I Prodotti Maxital

SOLUZIONI HOSPITALITY SCOPRI I PRODOTTI MAXITAL ® ELECTRONIC ENGINEERING LO SAPEVI? Con il passaggio allo standard di trasmissione DVB-T2 (HEVC H.265) previsto per giugno 2022, tutte le televisioni che non supportano tale codifica non saranno più in grado di ricevere alcun canale. L’utilizzo di una centrale modulare permette di assicurare la visione di tutti i canali anche dopo lo switch off senza dover sostituire i televisori o dover installare ricevitori in ogni stanza! A SERVIZIO DEGLI OSPITI Maxital offre soluzioni complete e personalizzabili per la realizzazione di impianti per la distribuzione centralizzata dei servizi televisivi da satellite, da digitale terrestre o dati all’interno di contesti Hospitality come hotel, campeggi, strutture commerciali, ospedali o carceri, dove sono distribuiti segnali televisivi tradizionali con l’aggiunta di segnali in lingua straniera. SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER HOTEL Scegli la soluzione Hospitality TV-SAT di MAXITAL che fa per te. Con l’utilizzo di una centrale modulare è possibile ricevere e distribuire canali satellitari, canali TivùSAT o entrambi, ottenendo il meglio dei canali TV-SAT sia italiani che stranieri. QUALI SERVIZI È POSSIBILE DISTRIBUIRE? FTA (Free SAT) PIATTAFORMA TIVÙSAT “Free-to-air” (FTA), sta ad indicare la trasmissione “free”, Tivùsat la piattaforma digitale satellitare gratuita italiana ovvero gratuita e non criptata di contenuti televisivi e/o nata per integrare il digitale terrestre dove non è presente radiofonici agli utenti. una buona copertura. Tivùsat trasmette dai satelliti Hot Bird Le soluzioni FTA offrono ua vasta scelta di canali (13° Est) e richiede l’utilizzo di una smartcard tivùsat che internazionali per poter soddisfare ogni richiesta degli ospiti. -

2. the Communications Sector in Italy

2. The communications sector in Italy 2. The communications sector in Italy 2.1. Telecommunications In a picture of progressive deterioration of the macroeconomic situation, the trend of contraction of the telecommunications market, on both fixed and mobile network, already observed for some years, was confirmed in 2011. In this context, the elements which best qualify the Italian telecommunications market, show no substantial change in 2011 compared to the last two years. These elements can be summed up as follows: i) the expenditure of families and companies in telecommunications services continues to fall, with a slight acceleration compared to 2010; ii) the reduction in the prices of telecommunications services to both private and business customers, on both fixed and mobile networks, is constant; iii) the contraction in voice calls on dial-up network continues, with a reduction of 11.7% in the number of minutes consumed, while voice traffic from the mobile network has increased by another 10% in the last year; iv) the spread of broadband services on fixed and mobile network has produced further growth in income deriving from data services; v) there is still growth, but with indications of the saturation of the relative market, in the virtual mobile telephony compartment; vi) with regard to the competitive situation, the erosion of Telecom Italia's total market share continues; vii) in last autumn, an auction was held for the assigning of the usage rights of the frequencies in the 800, 1,800, 2,000 and 2,600 MHz bands, which led to a total commitment of the mobile operators for € 3.9 billion; viii) on the other hand, the reduction in investments in infrastructures is confirmed;9 ix) The gross profit of the sector is substantially stable, also thanks to the continuous restructuring and cost containment actions carried out by the telecommunications companies. -

Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e Promozione delle Risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche CUP B39I18000090009 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – OPEN CALL GRANDI EVENTI - ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA (BUSINESS TO CONSUMER) – VERBALE N. 2 VERIFICA INTEGRAZIONI E NUOVE RICHIESTE- APPROVAZIONE PRELIMINARE DI PROPOSTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON E OFF-LINE DI GENETIKO COMMUNICATION SPA IN OCCASIONE DELL’EVENTO BATTITI LIVE 2020. CUP B39I18000090009 VERBALE n. 2 DEL 13.07.2020 La ditta Genetiko Communication SPA ha inviato in data 11.07.2020 due mail pec, acquisite giusto prot. n. 0021374-E-2020 del 13.07.2020, in riscontro alla richiesta di integrazioni sulla proposta tecnica e la offerta economica, come da verbale n. 1 di valutazione e richiesta integrazioni, giusto prot. n. 0020493-U-2020 del 08.07.2020, notificato alla ditta giusto prot. n. 0020961-U-2020 del 10.07.2020. Alla luce delle integrazioni ricevute, la dott.ssa Claudia Nicolamarino, in qualità di segretario verbalizzante e funzionario istruttore dell’Ufficio Comunicazione, componente del Gruppo di Valutazione, ha convocato una seconda riunione di valutazione invitando a partecipare il dott. Matteo Minchillo, Direttore generale ad interim dell’ARET Pugliapromozione, in qualità di Presidente del Gruppo di Valutazione e il dott. -

Piano Annuale Di Marketing E Promozione 2021

Piano annuale di marketing e promozione – V6 Piano Annuale di marketing e promozione 2021 1 Piano annuale di marketing e promozione – V6 Premessa Dopo anni di crescita costante, solo marginalmente interrotta da fenomeni naturali, geo-politici ed economici, il turismo riparte dall’anno 0, ove la lettura dei dati e delle tendenze pre-Covid, non è di supporto alla pianificazione perché sono nuove le sfide da affrontare che ci vengono poste. Nell’immediato, la capacità di consolidare le quote di mercato dovrà essere il vero obiettivo, insieme alla capacità di cogliere questa crisi quale opportunità di nuovo posizionamento del brand Italia e di messa in atto di strumenti innovativi di intelligence e di marketing, ai fini di una futura conversione in turisti verso l’Italia, una volta 2 che la ripartenza sarà reale. Tra le poche certezze, c’è la consapevolezza che la pandemia ha accelerato processi già in corso, creando ulteriori gap, tra digitalizzazione diffusa e difficoltà del sistema turistico a intercettarla, così come ha incrementato lo spending divide, tra chi può spendere e chi non può. A fronte di un mondo connesso globalmente dalla rete e della circolazione costante e in tempo reale delle informazioni, la geografia che abbiamo davanti per i prossimi anni è profondamente cambiata. La ridotta accessibilità aerea, le restrizioni di viaggio, l a crisi economica e i fattori psicologici che hanno minato la fiducia dei viaggiatori per i prossimi anni renderanno più difficili gli spostamenti da una parte all’altra del pianeta. Nuovi modi di lavorare, come lo smart working e i meeting virtuali, ridurranno i flussi di business travel e della meeting industry nei paesi e tra paesi. -

Lista Canali Wambo TV

Lista canali wambo TV HD Lingua Rewind 1 RSI LA 1 HD I 7 g 2 RSI LA 2 HD I 7 g 3 Tele Ticino HD I 7 g 4 Italia 1 HD I 7 g 5 Canale 5 FHD I 7 g 6 Rete 4 HD I 7 g 7 Rai 1 FHD I 7 g 8 Rai 2 HD I 7 g 9 Rai 3 HD I 7 g 10 La 7 HD I 7 g 11 La 7d HD I 7 g 12 20 Mediaset I 7 g 13 Top Crime I 7 g 14 Giallo I 7 g 15 IRIS I 7 g 16 Paramount I 7 g 17 Cielo I 7 g 18 Real Time I 7 g HD I 19 Super Tennis 7 g HD I 20 Rai Sport + HD 7 g 21 Telepace HD I 7 g I 22 DMAX Italia 7 g I 23 Food network 7 g I 24 Spike 7 g I 25 Focus 7 g I 26 Rai 4 7 g I 27 Rai 5 7 g I 28 Italia 2 7 g I 29 La 5 7 g I 30 Mediaset Extra 7 g I 31 Rai Movie 7 g I 32 Rai Premium 7 g I 33 TV8 Italia 7 g I 34 Nove 7 g I 35 VH1 7 g I 36 RTL 102.5 Hit Channel 7 g I 37 Radio Norba TV 7 g 38 Radio Freccia I 7 g 39 Radio Italia I 7 g I 40 Rai Scuola 7 g 41 Rai Gulp I 7 g I 42 Rai Yoyo 7 g I 43 Boing 7 g 44 Boing Plus I 7 g I 45 Cartoonito 7 g I 46 K2 7 g I 47 Super! 7 g I 48 Frisbee 7 g 49 Motor Trend I 7 g I 50 Rai Storia 7 g I 51 Euronews IT 7 g 52 Rai News 24 I 7 g 53 Sky TG24 I 7 g I 54 TV Moda 7 g I 55 Uninettuno University 7 g I 56 Canale Italia 7 g I 57 TV2000 7 g 58 Alma TV I 7 g I 59 TV Art Live 7 g 60 SRF 1 HD D 7 g 61 SRF zwei HD D 7 g 62 SRF Info HD D 7 g 63 SAT.1 HD D 7 g 64 Tele Züri D 7 g 65 TeleBärn D 7 g 66 TeleBasel D 7 g 67 TeleBilingue D 7 g 68 Tele M1 D 7 g 69 Swiss 1 HD D 7 g 70 ARTE D/F HD D 7 g 71 Teleclub Zoom HD D 7 g 72 Star TV HD D 7 g 73 HGTV D 7 g 74 Eurosport 1 D 7 g 75 Comedy Central HD D 7 g 76 3+ HD D 7 g 77 4+ HD D 7 g 78 RTL HD D 7 g 79 RTL Nitro HD D 7 -

Contatti Netti Mensili 2013

Totale emittenti: 182 CONTATTI NETTI MENSILI 2013 EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO RAI 1 55,062,166 54,704,263 53,920,313 53,838,278 54,229,758 54,051,043 52,829,658 47,949,804 51,167,411 52,236,434 51,057,465 51,738,969 RAI 2 53,781,025 52,520,025 52,583,971 52,610,410 53,410,285 51,597,792 50,748,338 45,424,263 49,271,060 51,054,001 49,671,964 50,623,333 RAI 3 52,174,718 51,696,089 51,227,127 51,487,123 52,414,273 50,624,765 49,070,149 44,091,960 47,732,962 49,735,274 48,206,401 49,051,120 CANALE 5 53,884,592 53,458,326 53,079,926 53,149,876 53,805,021 52,266,252 51,948,203 46,916,170 50,021,140 52,239,895 51,001,520 51,468,994 ITALIA 1 52,645,669 52,093,699 51,721,005 51,529,967 52,677,405 51,528,392 50,456,735 45,709,420 49,356,445 51,432,414 50,108,748 51,073,901 RETE 4 49,910,153 48,838,118 48,512,644 48,425,233 49,402,163 47,857,984 47,195,878 42,045,055 45,402,457 47,782,567 46,062,038 46,519,185 LA SETTE 45,103,744 43,804,638 42,218,131 42,521,516 43,647,072 41,848,536 41,189,570 35,173,325 37,738,968 41,479,809 38,762,937 40,220,534 ODEON 24 LOCALE 1,530,606 1,135,735 1,266,682 ODEON 24 NAZIONALE 1,336,311 1,471,580 1,383,297 ODEON 24 TOTALE 2,604,491 2,284,668 2,323,057 CANALE ITALIA 83 4,801,854 3,820,454 4,031,840 3,779,543 4,487,039 3,843,150 4,187,325 3,557,784 3,578,543 4,269,204 3,532,443 3,672,745 7 GOLD LOCALE 12,276,250 12,065,378 11,370,188 11,246,582 12,085,347 9,383,198 9,938,594 9,771,243 10,773,972 12,364,539 11,086,980 11,707,026 7 GOLD TOTALE 12,276,250 12,065,378 11,370,188 -

Florence Tv Guide Italy

Florence tv guide italy Continue Several broadcasters are based in Florence, thanks to which she is always aware of the news, sports spectacle from the region and the world! CHANNEL 10 Is a Television Broadcasting Company based in Florence. He is engaged in sports, news, entertainment and more. All'attivo has several programs, including several programs for the smallest. It covers not only the provinces of Florence, Arezzo, Grosseto, Massa, Lucca, Prato and Pisto. www.canale10.it Italy 7 Issuer of Florentine Television, which always keeps us informed of everything that happens in the province of Florence, Italy and abroad. Its coverage includes the provinces of Florence, Grosseto, Areto, Livorno, Lucca, Pista, La Spezia, Rome, Perugia and Terni. www.italiasette.it NETWORK 37 The issuer of television florence. News, news, sports, programs for children and more for a network that has wide coverage. www.rete37.it TELE 37 TV Florentine offers that all services are a little outdated and spend some time in the company of various programs. Its copoertura equals network 37, even if it can not cover Liguria. www.tele37.it TELEGRANDUCATO OF TUSCANY SRL TV, headquartered in Florence, covering the entire province of Tuscany: Pisa, Lucca, Prato, Versilia, Massa. www.telegranducato.it Florence is known for its Renaissance art and architecture. But the city is not stuck in the past; it is constantly evolving. Presenter Katie McCabe gets to see the restoration of Duomo from a unique perspective - tap! However, she attends the only Last Supper written by a renaissance woman and sees how she lives. Florence is also home to contemporary street artist Clet Abraham, and Katie joins him for artistic capers of sorts. -

Channel Package Orbital Position Satellite Language SD/HD/UHD 1+

Orbital Channel Package Satellite Language SD/HD/UHD Position EUTELSAT 1+1 13° EAST HOT BIRD UKRAINIEN SD CLEAR INTERNATIONAL 13D EUTELSAT 24 TV 13° EAST HOT BIRD RUSSE SD CLEAR 13D EUTELSAT 2M MONDE 13° EAST HOT BIRD ARABE SD CLEAR 13D EUTELSAT 4 FUN FIT & DANCE RR Media 13° EAST HOT BIRD POLONAIS SD CLEAR 13D EUTELSAT Cyfrowy 4 FUN HITS 13° EAST HOT BIRD POLONAIS SD CLEAR Polsat 13C EUTELSAT 4 FUN HITS RR Media 13° EAST HOT BIRD POLONAIS SD CLEAR 13D EUTELSAT 4 FUN TV RR Media 13° EAST HOT BIRD POLONAIS SD CLEAR 13D EUTELSAT Cyfrowy 4 FUN TV 13° EAST HOT BIRD POLONAIS SD CLEAR Polsat 13C EUTELSAT 5 SAT 13° EAST HOT BIRD ITALIEN SD CLEAR 13B EUTELSAT 8 KANAL 13° EAST HOT BIRD RUSSE SD CLEAR 13D EUTELSAT 8 KANAL EVROPE 13° EAST HOT BIRD RUSSE SD CLEAR 13D EUTELSAT 90 NUMERI SAT 13° EAST HOT BIRD ITALIEN SD CLEAR 13C EUTELSAT AB CHANNEL Sky Italia 13° EAST HOT BIRD ITALIEN SD CLEAR 13B EUTELSAT AB CHANNEL 13° EAST HOT BIRD ITALIEN SD CLEAR 13C ABN 13° EAST EUTELSAT ARAMAIC SD CLEAR HOT BIRD 13C EUTELSAT ABU DHABI AL 13° EAST HOT BIRD ARABE HD CLEAR OULA EUROPE 13B EUTELSAT ABU DHABI 13° EAST HOT BIRD ARABE SD CLEAR SPORTS 1 13C EUTELSAT ABU DHABI ARABE, 13° EAST HOT BIRD SD CLEAR SPORTS EXTRA ANGLAIS 13C EUTELSAT ADA CHANNEL Sky Italia 13° EAST HOT BIRD ITALIEN SD CLEAR 13C EUTELSAT AHL-E-BAIT TV 13° EAST HOT BIRD PERSAN SD CLEAR FARSI 13D EUTELSAT AL AOULA EUROPE SNRT 13° EAST HOT BIRD ARABE SD CLEAR 13D EUTELSAT AL AOULA MIDDLE SNRT 13° EAST HOT BIRD ARABE SD CLEAR EAST 13D EUTELSAT AL ARABIYA 13° EAST HOT BIRD ARABE SD CLEAR 13C EUTELSAT -

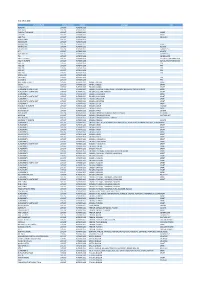

Tailwind® 500/550 with RDU TV Programming for Europe

Tailwind® 500/550 with RDU TV programming for Europe European Programming 23 CNBC Europe E 57 WDR Köln G 91 N24 Austria G 125 EinsPlus G ® for Tailwind 500/550 with RDU 24 Sonlife Broadcasting Network E 58 WDR Bielefeld G 92 rbb Berlin G 126 PHOENIX G A Arabic G German P Portuguese 25 Russia Today E 59 WDR Dortmund G 93 rbb Brandenburg G 127 SIXX G D Deutch K Korean S Spanish 26 GOD Channel E 60 WDR Düsseldorf G 94 NDR FS MV G 128 sixx Austria G E English M Multi T Turkish F French Po Polish 27 BVN TV D 61 WDR Essen G 95 NDR FS HH G 129 TELE 5 G 28 TV Record SD P 62 WDR Münster G 96 NDR FS NDS G 130 DMAX G Standard Definition Free-to-Air channel 29 TELESUR S 63 WDR Siegen G 97 NDR FS SH G 131 DMAX Austria G 30 TVGA S 64 Das Erste G 98 MDR Sachsen G 132 SPORT1 G The following channel list is effective April 21, 2016. Channels listed are subject to change 31 TBN Espana S 65 hr-fernsehen G 99 MDR S-Anhalt G 133 Eurosport 1 Deutschland G without notice. 32 TVE INTERNACIONAL EUROPA S 66 Bayerisches FS Nord G 100 MDR Thüringen G 134 Schau TV G Astra 33 CANAL 24 HORAS S 67 Bayerisches FS Süd G 101 SWR Fernsehen RP G 135 Folx TV G 34 Cubavision Internacional S 68 ARD-alpha G 102 SWR Fernsehen BW G 136 SOPHIA TV G 1 France 24 (in English) E 35 RT Esp S 69 ZDF G 103 DELUXE MUSIC G 137 Die Neue Zeit TV G 2 France 24 (en Français) F 36 Canal Algerie F 70 ZDFinfo G 104 n-tv G 138 K-TV G 3 Al Jazeera English E 37 Algerie 3 A 71 zdf_neo G 105 RTL Television G 139 a.tv G 4 NHK World TV E 38 Al Jazeera Channel A 72 zdf.kultur G 106 RTL FS G 140 TVA-OTV -

Date: 29.01.2020 Channel Name Orbital Position Satellit Language

Date: 29.01.2020 Channel Name Orbital position Satellit Language Type AZADI TV 13°EAST HOTBIRD 13B BARTAR TV 13°EAST HOTBIRD 13C FASHION TV EUROPE 13°EAST HOTBIRD 13C MODE FTV UHD 13°EAST HOTBIRD 13C MODE HADI TV 3 13°EAST HOTBIRD 13C RELIGION NOVA GAMES 13°EAST HOTBIRD 13B NOVASCOPE 13°EAST HOTBIRD 13B PASSION XXX 13°EAST HOTBIRD 13C ADULTE PRIVÉ TV 13°EAST HOTBIRD 13C ADULTE SAHAR URDU 13°EAST HOTBIRD 13E GENERALISTE SCT 13°EAST HOTBIRD 13C ADULTE TV 4 AMAZIGH 13°EAST HOTBIRD 13C GENERALISTE TVK 13°EAST HOTBIRD 13B GENERALISTE VOA TV EUROPE 13°EAST HOTBIRD 13B ACTUALITE/INFORMATION VOA TV EUROPE 13°EAST HOTBIRD 13B ACTUALITE/INFORMATION VOD 202 13°EAST HOTBIRD 13B PPV VOD 205 13°EAST HOTBIRD 13B PPV VOD 206 13°EAST HOTBIRD 13B PPV VOD 207 13°EAST HOTBIRD 13B PPV VOD 208 13°EAST HOTBIRD 13B PPV WESAL HAQ 13°EAST HOTBIRD 13B XXX VOD 1 13°EAST HOTBIRD 13B PPV XXX VOD 2 13°EAST HOTBIRD 13B PPV ABU DHABI SPORTS 1 13°EAST HOTBIRD 13C ARABIC, ENGLISH SPORT YAS TV 13°EAST HOTBIRD 13C ARABIC, ENGLISH SPORT DUBAI SPORTS 13°EAST HOTBIRD 13B ENGLISH, ARABIC SPORT EUROSPORT 2 NORTH‐EAST 13°EAST HOTBIRD 13C ENGLISH, BULGARE, SERBE, RUSSE, HONGROIS, ROUMAIN, CROATE, TURKISH SPORT EUROSPORT 2 NORTH‐EAST 13°EAST HOTBIRD 13C ENGLISH, BULGARE, TURKISH SPORT EUROSPORT 1 13°EAST HOTBIRD 13C ENGLISH, BULGARIAN SPORT EUROSPORT 2 NORTH‐EAST 13°EAST HOTBIRD 13C ENGLISH, BULGARIAN SPORT EUROSPORT 1 13°EAST HOTBIRD 13C ENGLISH, CROATIAN SPORT EUROSPORT 2 NORTH‐EAST 13°EAST HOTBIRD 13C ENGLISH, CROATIAN SPORT EUROSPORT 2 13°EAST HOTBIRD 13C ENGLISH, CZECH SPORT -

Elenco Canali Listino SD 31012019

Elenco Canali - Listino SD POS-EPG NOME TIPO TSID Pol.Frequenza IF frequency FEC Symbol Rate 100 Sky TG24 SD 57 H 11862 MHz 1262 MHz 5/6 29.9 Mbaud 107 La7 SD 8 V 11355 MHz 1605 MHz 5/6 29.9 Mbaud 108 Sky Uno SD 67 H 12054 MHz 1453 MHz 5/6 29.9 Mbaud 109 Sky Uno +1 SD 62 V 11958 MHz 1358 MHz 3/4 27.5 Mbaud 110 Sky Atlantic SD 68 V 12073 MHz 1473 MHz 5/6 29.9 Mbaud 112 Fox SD 63 H 11977 MHz 1377 MHz 5/6 29.9 Mbaud 113 Fox +1 SD 77 H 12245 MHz 1645 MHz 5/6 29.9 Mbaud 114 Fox Life SD 63 H 11977 MHz 1377 MHz 5/6 29.9 Mbaud 115 Fox Life Grey's SD 77 H 12245 MHz 1645 MHz 5/6 29.9 Mbaud 116 Fox Crime SD 63 H 11977 MHz 1377 MHz 5/6 29.9 Mbaud 117 Fox Crime +1 SD 77 H 12245 MHz 1645 MHz 5/6 29.9 Mbaud 119 CI Crime+Inv. SD 63 H 11977 MHz 1377 MHz 5/6 29.9 Mbaud 121 TV8 SD 96 V 12634 MHz 2035 MHz 5/6 29.9 Mbaud 124 Blaze SD 63 H 11977 MHz 1377 MHz 5/6 29.9 Mbaud 127 Fox Animation SD 8 V 11355 MHz 1605 MHz 5/6 29.9 Mbaud 128 Comedy Central SD 8 V 11355 MHz 1605 MHz 5/6 29.9 Mbaud 129 Comedy +1 SD 98 V 12673 MHz 2073 MHz 5/6 29.9 Mbaud 130 MTV SD 8 V 11355 MHz 1605 MHz 5/6 29.9 Mbaud 133 MAN-GA SD 100 V 12713 MHz 2113 MHz 5/6 29.9 Mbaud 137 Fox Comedy SD 8 V 11355 MHz 1605 MHz 5/6 29.9 Mbaud 138 LEI SD 68 V 12073 MHz 1473 MHz 5/6 29.9 Mbaud 139 LEI +1 SD 101 H 12730 MHz 2131 MHz 5/6 29.9 Mbaud 143 Fox Crime +2 SD 77 H 12245 MHz 1645 MHz 5/6 29.9 Mbaud 149 NOVE HD HD 66 V 12034 MHz 1434 MHz 5/6 29.9 Mbaud 156 cielo SD 66 V 12034 MHz 1434 MHz 5/6 29.9 Mbaud 157 TV2000 SD 66 V 12034 MHz 1434 MHz 5/6 29.9 Mbaud 160 Real Time SD 96 V 12634 MHz 2035 MHz 5/6 29.9 Mbaud 161 Real Time +1 SD 96 V 12634 MHz 2035 MHz 5/6 29.9 Mbaud 167 GIALLO SD 96 V 12634 MHz 2035 MHz 5/6 29.9 Mbaud 170 DMAX SD 96 V 12634 MHz 2035 MHz 5/6 29.9 Mbaud 171 DMAX+1 SD 96 V 12634 MHz 2035 MHz 5/6 29.9 Mbaud 180 ClassTvModa SD 95 H 12615 MHz 2016 MHz 5/6 29.9 Mbaud 182 Intrattenim. -

Il Paradosso Delle Tv Locali

Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione Tesi di Laurea Far West digitale: il paradosso delle tv locali Relatore Prof.ssa Cinzia Colapinto Correlatore Prof. Carlo Bagnoli Laureanda Linda Giacomello Matricola 816892 Anno Accademico 2011 / 2012 SOMMARIO INTRODUZIONE .................................................................................................................................. 7 I. CAPITOLO – LA METAMORFOSI DELLA TELEVISIONE ............................ 14 1.1 I MEDIA ...................................................................................................................................... 14 1.2 ECONOMIA DELLA TELEVISIONE .................................................................................................. 17 1.2.1 La catena del valore del mercato televisivo .......................................................................... 19 1.2.2 Modello delle cinque forze di Porter applicato al settore televisivo ....................................... 21 1.2.3 Peculiarità dell’impresa televisiva ........................................................................................ 23 1.2.4 Il settore televisivo italiano: una overview ............................................................................ 29 1.3 BREVE STORIA SULLA LEGISLAZIONE TELEVISIVA ITALIANA ........................................................... 31 1.4 DAL MONOPOLIO PUBBLICO ALLA LEGGE GASPARRI: LA VIA ITALIANA AL DIGITALE TERRESTRE ..... 35 II. CAPITOLO – IL DIGITALE TERRESTRE NELLO SCENARIO ITALIANO