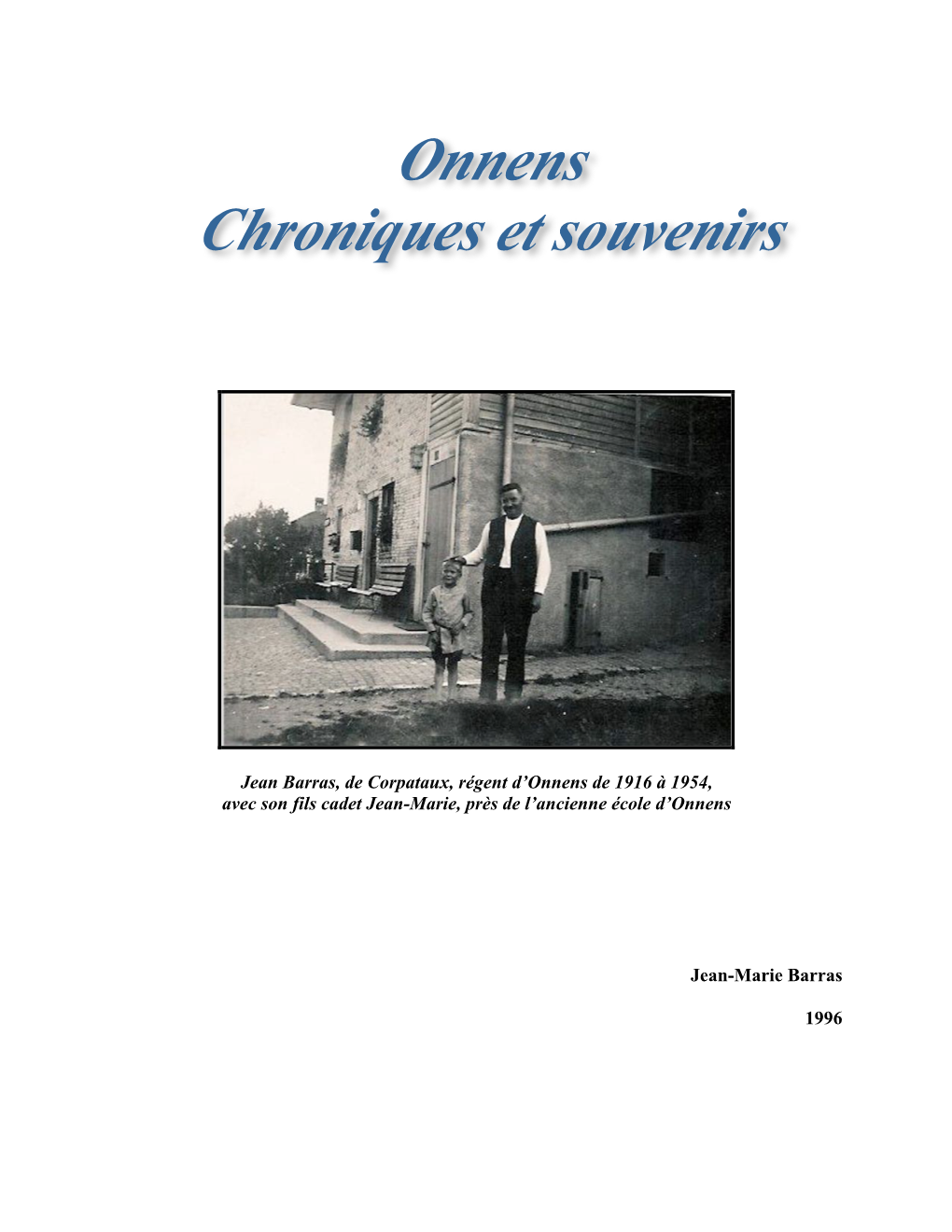

Histoire D'onnens

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vallorbe – Cité Du Fer

Vallorbe – Cité du Fer www.yverdonlesbainsregion.ch Sommaire Une région, des énergies 3 Idéalement placée au carrefour de plusieurs itinéraires culturels et proche des grandes agglomérations, la Région, qui englobe Les sites de la Région 5 Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand, offre un terroir Accès 6 authentique où la diversité des activités invite le visiteur à la dé- tente et au ressourcement, en toute simplicité. Vallorbe, terre secrète 7 Ideal gelegen, an mehreren Kulturwegen und unweit grösserer Les plus grandes grottes de Suisse 8 Städte, bietet die Region, zu der Grandson, Orbe, Romainmô- Fort Pré-Giroud 1939 -1945 9 tier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains Festival des couteliers 10 und Yvonand gehören, viel Authentizität und unterschiedlichste Musée du fer et du chemin de fer 11 Aktivitäten, die in aller Einfachheit zu Entspannung und Erholung einladen. Juraparc 12 L’Auberge pour Tous et camping en saison 13 Ideally placed at the crossroads of several heritage routes and close Des activités pour tous 14 to large conurbations the Region including Grandson, Orbe, La destination idéale pour les sorties en groupe 15 Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon- Escapade en Terre Secrète 16 les-Bains and Yvonand, provides an authentic setting where a Vallée de Joux à 5 km de Vallorbe 17 diverse range of activities are on offer for visitors to unwind and Gorges de l’Orbe 18 rejuvenate. SuisseMobile 19 Balades 20 Manifestations 22 © Claude Jaccard / www.vaud-photos.ch Infos pratiques 24 Welcome Plan 30 Hôtels Yverdon-les-Bains et région 32 Infos pratiques 36 Hôtels et infos pratiques Vallée de Joux 46 Willkommen Numéros utiles – Sponsor 50 Sponsors 51 Contact 60 Bienvenue L’illustration des pages de couverture des brochures d’Yverdon-les-Bains Région, édition 2017-2019, est due à l’artiste bien connu, Denis Perret-Gentil. -

2713 Tm 22 Septembre 2017.Indd

JA - 1450 Sainte-Croix Journal officiel des communes de Sainte-Croix, Bullet et Mauborget - www.jsce.ch N° 2713 1.70 fr Paraît le mercredi et le vendredi Vendredi 22 septembre 2017 Tous ménages Dans ce numéro: Station de ski des Rasses Pierre Droz aux commandes J. Hertig - A Le nouveau directeur de l’Office du Tourisme succède à Do- minique Faesch qui prend sa retraite. Page 5 A l’assaut du Chasseron J. Hertig A. Cuendet De l’enthousiasme pour la promotion du domaine skiable Sainte-Croix-Les Rasses. Les flancs du Chasseron seront- quant à l’avenir de la station. Jura. À travers la campagne lancée ils ou pas recouverts de neige Un avenir qui dépend de la volonté cet été « T’es royé », chacun peut Grâce à un sac à dos spécial, Lau- cet hiver ? Si la réponse échappe de toute une région de sauver, ou apporter sa pierre à l’édifice. rent Jäggi participera, avec son (heureusement) au contrôle de non, l’une des principales attrac- acolyte Jean-Yves Tinembart, à l’homme, il n’en va pas de même tions touristiques du Balcon du la course Yverdon-Chasseron ce Page 3 dimanche. Page17 Prochaines éditions tous ménages DU JOURNAL DE SAINTECROIX 27 octobre 24 novembre… À VOS CÔTÉS POUR LA PROMOTION DE VOTRE MANIFESTATION ! Transmettez-nous vos annonces jusqu’à 12h le mercredi qui pré- cède l’édition à [email protected] ou par téléphone au 024 454 11 26 RUE DE LA SAGNE 17 B - 1450 SAINTE-CROIX - TÉL. : 024 454 11 26 - [email protected] - WWW.IMPRIMERIE-JSCE.CH 2 Tous ménages N° 2713 - Vendredi 22 septembre 2017 LE DESSIN DE RAOUL Impressum Éditeur responsable : Société coopérative du Journal de Sainte-Croix et Environs Rédaction – Administration – Imprimerie – Éditions : Rue de la Sagne 17b 1450 Sainte-Croix Tél. -

Les Plus Belles Randonnées Die Schönsten Wanderungen the Most Beautiful Hiking Trails

Les plus belles randonnées Die schönsten Wanderungen The most beautiful hiking trails www.yverdonlesbainsregion.ch INFORMATIONS PRATIQUES LÉGENDES © Yverdon-les-Bains région © Yverdon-les-Bains Difficulté - Schwierigkeit - Difficulty Facile – Einfach – Easy Moyen – Mittel – Medium Exigeant – Anspruchsvoll – Demanding Distance – Distanz – Distance Dénivelé – Höhendifferenz – Difficulty in altitude Dénivelé – Höhendifferenz – Difficulty in altitude Temps de marche – Gehzeit – Walking time A Lieu de départ – Ausgangsort – Place of departure B Lieu d'arrivée – Ankunftsort – Place of arrival Les Gorges de l’Orbe Des travaux conséquents au lieu-dit « La Prise d’eau » ont permis la réouverture de l’un des tronçons les plus spectaculaires de cet itinéraire. Ces travaux ont été réalisés par la Commune de Vallorbe, avec le soutien de la Convention des Gorges de l’Orbe et de l'ancienne Association SJV (Schweizerischer Juraverein). Orbe-Schlucht Bedeutende Instandsetzungsarbeiten an der « La Prise d’eau » genannten Stelle erlaubten die Wiedereröffnung eines der spektakulärsten Abschnitte dieser Wanderung. Die Arbeiten wurden von der Gemeinde Vallorbe mit Unterstützung der Convention des Gorges de l’Orbe und des ehemaligen Schweizerischen Juravereins durchgeführt. The Gorges of Orbe Substantial works at the site ‘La Prise d’eau’ have permitted the reopening of one of the most spectacular stretches on this tour. The works were carried out by the commune of Vallorbe, with the support of the Convention of the Gorges of Orbe and the former Association -

Prendre Le Temps... Grandson, Une Région À Déguster !

Prendre le temps... Grandson, une région à déguster ! www.grandson-tourisme.ch Sommaire Un week-end de réénergisation, des vacances sportives et de Une région, des énergies 3 découverte, une randonnée ! Entre lac et Jura, avec ses principales bourgades Grandson, Les sites de la Région 5 Orbe, Romainmôtier, Vallorbe, Sainte-Croix / Les Rasses, Yverdon-les-Bains et Yvonand, le territoire offre un vaste choix de programmes touristiques. Accès 6 La Région d’Yverdon-les-Bains est facile d’accès depuis Paris, Zurich, Bâle, Berne et Genève. Wellness, Nature, Culture, Savoir- Grandson, bourg médiéval 7 faire, Gastronomie et Terroirs fondent les bases de vacances dans cet espace authentique, romand et jurassien. Château 8 Maison des Terroirs 9 Ein Weekend, um Energie zu tanken, Ferien im Zeichen von Sport Musées 10 und Entdeckung, eine Wanderung! Eglise médiévale de Grandson 11 Die zwischen See und Jura gelegene Region verfügt mit ihren Ortschaften Grandson, Orbe, Romainmôtier, Vallorbe, Ports de Grandson et de Concise 12 Sainte-Croix / Les Rasses, Yverdon-les-Bains und Yvonand Lac, plages et campings 13 über ein vielfältiges Tourismusangebot. Salle des Quais, salles pour banquets et séminaires 14 Die Region Yverdon-les-Bains ist leicht ab Basel, Bern, Zürich, Vignoble de l’Appellation Bonvillars 15 Genf und Paris erreichbar. Wellness, Natur, Kultur, Savoir-faire, Première région truffière de Suisse 16 Gastronomie und Terroir bilden die Grundlage für Ferien in Concise 17 dieser authentischen Gegend der Romandie und des Juras. Activités et découvertes 18 Région et balades 19 A re-energizing weekend, a sporting and a discovery holiday, Welcome SuisseMobile 20 a hike! The area between the lake and the Jura, with the main town- Manifestations, spectacles, concerts 21 ships of Grandson, Orbe, Romainmôtier, Vallorbe, Sainte- et expositions Croix / Les Rasses, Yverdon-les-Bains and Yvonand, offers a wide selection of tourist programmes. -

La Belle Et Longue Histoire De La Clouterie De Vallorbe L’Entreprise Jaquet S.A., Lauréate Du Prix Adenova 2015, Vient De Fêter Ses 340 Ans

Jeudi 25 juin 2015 No 1517 Fr. 2.– (TVA incluse) J.A. 1401 Yverdon-les-Bains La belle et longue histoire de la clouterie de Vallorbe L’entreprise Jaquet S.A., lauréate du prix Adenova 2015, vient de fêter ses 340 ans. Ce qui en fait la plus vieille entreprise de Suisse romande. Retour sur une histoire à succès. Page 3 Nadine Jacquet Yverdon-les-Bains n VTT n Le municipal PLR Le champion du monde Marc-André Burkhard Julien Absalon chante annonce qu’il sera bel et les louanges du circuit bien candidat pour les national suisse, qui fait prochaines élections. Page 5 étape dans la région. Page 19 Nadine Jacquet Armin M. Küstenbrück Publicité 2 Jeudi 25 juin 2015 RÉGION La Région Nord vaudois arrêt sur image Dans l’ Du temps L’essor du soccer au féminin ublicités pour maigrir, tops à pour voir évoluer l’équipe de Suisse, base d’animaux mignons, der- tandis qu’en France, l’engouement niers scandales people: les sites monte autour des «Bleues». Déci- Pinternet nous titillent, aujourd’hui, dément, le fait que les filles manient en affichant de multiples liens, même le ballon semble désormais parfaite- si on n’a rien demandé, même si on ment dans les moeurs, et c’est tant n’en veut pas. Tenez: alors que je mieux pour tout le monde. lisais une histoire invraisemblable Il y a une vingtaine d’années, quand sur l’excellente plateforme web une p’tite nana débarquait dans une de So Foot, un renvoi vers celle de équipe (de garçons, bien sûr), elle ac- L’Equipe m’a aguiché en me faisant ceptait, tacitement, d’être la cible des miroiter une bis- regards interroga- bille entre Didier On se passait le mot: teurs ou réproba- Drogba et l’OM. -

Reseau Carpostal Ouest

Boncourt Montignez Lugnez 172 Beurnevésin Grandgourt Damphreux Bonfol 191 Bure, Casernes Courtemaiche Bure Coeuve Hôpital Miécourt Charmoille 112 171 212 212 Lucelle 177 Fahy, douane 171 178 Porrentruy Roggenburg Alle Courtedoux 178 177 Fregiécourt Fahy Ederswiler Aéro Cornol Pleujouse 176 Petite GilberteCourgenay Pleigne 175 Asuel Laufen Chevenez Bourrignon Movelier Grandfontaine Rocourt 174 La Malcôte 173 Paléo Jura 174 Fontenais 212 Mettembert Réclère Montavon 213 214 Damvant Bressaucourt Villars-sur-Fontenais Séprais Develier-Dessus Soyhières Réclère, Grottes Montsevelier St-Ursanne 151 CourrouxCourcelon VicquesRecolaineCourchapoixCorban Develier 217 Mervelier La Motte 161 162 Boécourt Ocourt Montenol Bassecourt 220 Delémont 215 Epiquerez Epauvillers Courfaivre Vermes 150 Courtételle 216 Courrendlin Soubey 216 Châtillon JU Rebeuvelier 660 CarPostal Les Enfers Undervelier 152 Soulce Choindez Montfaucon 218 périodes de circulation restreintes Roches BE Les Pommerats 162 Le Bémont JU Lajoux JUFornet-DessusFornet-Dessous Moutier Souboz Belprahon bus, autre transporteur Goumois 132 Châtelat Sornetan 211 Les Ecorcheresses 232 Corcelles BE Saignelégier Saignelégier, 141 Bellelay, poste Plain-Fahyn Centre Loisirs train Les Genevez JU 231 Les Cerlatez Grandval Crémines Tramelan Saicourt Eschert funiculaire Reconvilier Perrefitte 141 Grenchen Nord Les Reussilles Biaufond, douane Tavannes Valable à partir de 15 décembre 2019 Chasseral, Biel / Bienne La Maison-Monsieur, bif. Hôtel Nods Diesse Lamboing Sonceboz-Sombeval Les Joux-Derrière 371 Prêles -

Regional Intermediate Report Switzerland

Association pour le Développement du Nord Vaudois Regional Intermediate Report Switzerland Christine Leu (ADNV) Peter Niederer (SAB) Table of Content Table of Figures and Maps 3 1. Introduction 4 1.1. ACCESS: Project Background 4 1.2. Work Package 5 Regional Studies: Goals, Objectives and Activities 5 2. Country Profile: Switzerland 7 2.1. Territorial Organisation 7 2.2. Spatial Policies in Switzerland 7 2.3. Roles and Responsibilities in Services of General Interest(SGI) Themes 7 2.3.1. Public Transport, ICT and every day needs 7 3. Regional and Test Areas Profile 8 3.1. Geographical Situation 8 3.1.1. Topographical Specifics of the Test Area Nord Vaudois 8 3.1.2. Settlement Pattern of the Test Area Nord Vaudois 9 3.1.3. Role of the Major Settlements in Test Area Nord Vaudois 9 3.2. Demographic Development of the Test Area Nord Vaudois 9 3.3. Socio-Economic Situation 10 3.3.1. Economic Structure 10 3.3.2. Commuting to and from Work 12 3.4. Development of Tourism 12 4. Services of General Interest(SGI) in the Test Areas: Description, Evaluation, Problems and Perspectives 13 4.1. Methodology of Evaluation of Services of General Interest 13 4.2. Situation Transport: Public Transport in Test Area Nord Vaudois 13 4.3. Situation Information and Communication Technology (ICT): Internet 15 4.4. Situation Every day Needs: Food Stores 15 4.5. Assessment of Services of General Interest– Barriers and Main Problems 16 4.5.1. Barriers and Main Problems Public Transport 16 4.5.2. -

Impôts Communaux 2017

En % imp. cant. Impôt Droits de mutation 1 base foncier Succ. et donations fond. et capital, foncier soc. 2017 bénéf., registre etc. fixe fortune, affecté s/immeubles ascendante descendante immatric. parents total ‐ cessions, jusqu'en en non étrangers spécial personnel compl. revenu, non directe directe collatérale cent ‐ Pour spécial Impôt Immeubles Constr. Impôt Ventes, Ligne Ligne Ligne Entre Impôt Chiens Adopté Valable Impôt 1 2 1+2 ‰ ‰ Fr. ct. ct. ct. ct. ct. ct. Fr. DISTRICT D'AIGLE Aigle 2016 2021 67.5 67.5 1.20 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Bex 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.25 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Chessel 2016 2017 74.0 ‐ 74.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Corbeyrier 2016 2017 70.0 ‐ 70.0 1.50 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 1.‐p/Fr Gryon 2016 2017 75.0 ‐ 75.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 50 100 50 100.‐ Lavey‐Morcles 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Leysin 2016 2017 78.0 ‐ 78.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Noville 2016 2017 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 ‐‐50 100 50 100.‐ Ollon 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessous 2016 2018 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessus 2016 2017 76.0 ‐ 76.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Rennaz 2016 2017 67.5 ‐ 67.5 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Roche 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 125.‐ Villeneuve 2016 2017 69.0 ‐ 69.0 1.00 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 115.‐ Yvorne 2016 2017 71.5 ‐ 71.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ DISTRICT DE LA BROYE‐VULLY Avenches 2016 2017 -

132.15 Sur Le Découpage Territorial

132.15 LOI sur le découpage territorial (LDecTer) du 30 mai 2006 (état: 01.09.2006) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 158, 160 et 179, chiffre 5 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète TITRE ILIMITES DES DISTRICTS Art. 1 Les districts 1 Le Canton de Vaud est divisé en dix districts, soit les districts de : Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord vaudois, Lausanne, La- vaux-Oron, Morges, Nyon, Ouest lausannois et Riviera-Pays-d'Enhaut. Art. 2 District d'Aigle 1 Le district d'Aigle comprend les communes de : Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Gryon, Lavey-Morcles, Leysin, No- ville, Ollon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Rennaz, Roche, Ville- neuve et Yvorne. 2 Le chef-lieu du district est Aigle. Art. 3 District de la Broye-Vully 1 Le district de la Broye-Vully comprend les communes de : Avenches, Bellerive, Brenles, Bussy-sur-Moudon, Carrouge, Cerniaz, Chabrey, Champtauroz, Chavannes-sur-Moudon, Chesalles-sur-Mou- don, Chevroux, Combremont-le-Grand, Combremont-le-Petit, Constan- tine, Corcelles-le-Jorat, Corcelles-près-Payerne, Cremin, Cudrefin, Curtilles, Dompierre, Faoug, Forel-sur-Lucens, Grandcour, Granges- 132.15 L.découpage territorial près-Marnand, Henniez, Hermenches, Lovatens, Lucens, Marnand, Mis- sy, Montmagny, Moudon, Mur, Oleyres, Oulens-sur-Lucens, Payerne, Prévonloup, Ropraz, Rossenges, Sarzens, Sassel, Seigneux, Syens, Trey, Treytorrens (Payerne), Vallamand, Villars-Bramard, Villars-le-Comte, Villars-le-Grand, Villarzel, Vucherens -

Bourgeois (François-Frédéric)

ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES Section P : Archives privées Sous-section P alphabétique : Archives privées entrées jusqu'en 1978 Cote : P Bourgeois Intitulé : Bourgeois (François-Frédéric) INVENTAIRE Conditions de consultation : Libre Date de l'instrument de recherche (dernière mise à jour) : 13.12.2011 © Archives cantonales vaudoises Date d'extraction des données: 13.12.2011 [va] P Bourgeois Bourgeois (François-Frédéric) 2 DESCRIPTION AU NIVEAU DU FONDS IDENTIFICATION Cote: P Bourgeois Intitulé: Bourgeois (François-Frédéric) Dates: 1755 - 1792 Niveau de description: Fonds Importance matérielle et support: - Dimension: 1.50 CONTEXTE Nom du producteur d'archives: Bourgeois (François-Frédéric) Histoire du producteur: François-Frédéric Bourgeois (1738-1819) allié Haldimand, fut fait officier à Rossbach, puis major de département sous le régime bernois et enfin colonel vaudois. Historique de la conservation: - Modalités d’entrée: Donation Date(s) d’entrée: 01.01.1947 CONTENU ET STRUCTURE Présentation du contenu: Dénombrement des troupes sous les ordres de M. François- Frédéric Bourgeois (1738-1819), d'Yverdon et Giez, châtelain de La Mothe : - rôles des hommes par Compagnie, - rôles des hommes, vétérans, invalides et bêtes d'attelage par village, - correspondance avec la Chancellerie de Guerre à Berne, - rapports de la revue des régiments et des recrues, - tabelles pour exercices, - argent par année pour les mousquetaires du bailliage d'Yverdon, - divers (1755-1792). © Archives cantonales vaudoises Date d'extraction des données: 13.12.2011 -

NPA Localité CP District 1000 Lausanne Loriane Jaquier District

NPA Localité CP District 1000 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1001 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1002 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1003 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1004 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1005 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1006 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1007 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1008 Prilly Nathalie Chevalley District de Lausanne 1009 Pully Madelyne Rey District de Lavaux-Oron 1010 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1011 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1012 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1014 Lausanne Adm cant VD Loriane Jaquier District de Lausanne 1015 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1018 Lausanne Loriane Jaquier District de Lausanne 1020 Renens VD Nathalie Chevalley District de l'Ouest lausannois 1022 Chavannes-près-Renens Nathalie Chevalley District de l'Ouest lausannois 1023 Crissier Nathalie Chevalley District de l'Ouest lausannois 1024 Ecublens VD Nathalie Chevalley District de l'Ouest lausannois 1025 St-Sulpice VD Nathalie Chevalley District de l'Ouest lausannois 1026 Echandens Nathalie Chevalley District de Morges 1027 Lonay Nathalie Chevalley District de Morges 1028 Préverenges Nathalie Chevalley District de Morges 1029 Villars-Ste-Croix Nathalie Chevalley District de l'Ouest lausannois 1030 Bussigny Eric Liechti District de l'Ouest lausannois 1031 Mex Madelyne Rey District du Gros-de-Vaud 1032 Romanel-sur-Lausanne Eric Liechti -

District Liste Des Lots Par District Et Par Commune

Liste des lots par district et par commune District Aigle Commune ID OFS Aigle 35401 10 Rhône 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Bex 24 5402 10 Rhône 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Chessel 76 5403 10 Rhône Corbeyrier 90 5404 7Sarine 9 Vevey - Riviera 11 Grande Eau Gryon 171 5405 15 Gryonne-Avançon Lavey-Morcles 185 5406 10 Rhône 15 Gryonne-Avançon Leysin 195 5407 7Sarine 9 Vevey - Riviera 11 Grande Eau Noville 241 5408 9 Vevey - Riviera 10 Rhône Ollon 245 5409 10 Rhône 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Ormont-Dessous 250 5410 7Sarine 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Ormont-Dessus 251 5411 7Sarine 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Rennaz 285 5412 9 Vevey - Riviera 10 Rhône Roche 289 5413 9 Vevey - Riviera 10 Rhône 11 Grande Eau Villeneuve 361 5414 7Sarine 9 Vevey - Riviera Yvorne 376 5415 9 Vevey - Riviera 10 Rhône 11 Grande Eau Page 1 sur 11 Liste des lots par district et par commune District Broye–Vully Commune ID OFS Commune ID OFS Commune ID OFS Avenches 11 5451 Hermenches 173 5673 Vucherens 365 5692 6Basse-Broye 8 Haute Broye 8 Haute Broye Bellerive 18 5452 Lovatens 200 5674 Vulliens 371 5803 6Basse-Broye 8 Haute Broye 8 Haute Broye Brenles 39 5662 Lucens 201 5675 8 Haute Broye 8 Haute Broye Bussy-sur-Moudon 50 5663 Marnand 210 5820 8 Haute Broye 6Basse-Broye Carrouge 51 5782 8 Haute Broye 8 Haute Broye Missy 218 5821 Cerniaz 52 5811 6Basse-Broye 6Basse-Broye Montmagny 228 5459 8 Haute Broye 6Basse-Broye Chabrey 53 5453 Moudon 235 5678 6Basse-Broye 8 Haute Broye Champtauroz 56 5812 Mur 236 5460 1Menthue 6Basse-Broye 6Basse-Broye Oleyres