Enfin, Lieb Ermann Vint

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Debussy's Pelléas Et Mélisande

Debussy’s Pelléas et Mélisande - A discographical survey by Ralph Moore Pelléas et Mélisande is a strange, haunting work, typical of the Symbolist movement in that it hints at truths, desires and aspirations just out of reach, yet allied to a longing for transcendence is a tragic, self-destructive element whereby everybody suffers and comes to grief or, as in the case of the lovers, even dies - yet frequent references to fate and Arkel’s ascribing that doleful outcome to ineluctable destiny, rather than human weakness or failing, suggest that they are drawn, powerless, to destruction like moths to the flame. The central enigma of Mélisande’s origin and identity is never revealed; that riddle is reflected in the wispy, amorphous property of the music itself, just as the text, adapted from Maeterlinck’s play, is vague and allusive, rarely open or direct in its expression of the characters’ velleities. The opera was highly innovative and controversial, a gateway to a new style of modern music which discarded and re-invented operatic conventions in a manner which is still arresting and, for some, still unapproachable. It is a work full of light and shade, sunlit clearings in gloomy forest, foetid dungeons and sea-breezes skimming the battlements, sparkling fountains, sunsets and brooding storms - all vividly depicted in the score. Any francophone Francophile will delight in the nuances of the parlando text. There is no ensemble or choral element beyond the brief sailors’ “Hoé! Hisse hoé!” offstage and only once do voices briefly intertwine, at the climax of the lovers' final duet. -

Princesse Czardas

PRINCESSE CZARDAS ET DES PAYS DE VAUCLUSE Saison 91I9S .e Cabaret d'Avignon )0ur Souper gprès le fipectaclG de rOpéra d'Avignon j^our {aire la fête l)ans un cadre exceptmnel !)ìneN2pectacle à partir de 21h ^ avec la Revue Mufiic-l-lall de Jacques Fabre /endredi Samedi Dimanche ^ avec Concerte, azz, Samba, Flamenco et Rock le Mercredi Thé dansant bimane fie et Lundi à partir de 15h Soirées privées pour entreprises et particuliers (anni(/ersaires) Sur réservation Resemfion : 04-9014-02 54 Samedi 6 juin-20h30 Dimanche 7 juin-l4h30 PRINCESSE CZARDAS Opérette en trois actes Livret de Léo Stein et Bela Jenbach Lyrics de Daniel Stirn et Mario Bois Dialogues de Mario Bois Musique ¿/ Emmerich Kalman (Editions musicales Mario Bois) PRODUCTION DE L'OPÉRA DE NANCY ET DE LORRAINE D I s T R I B u T O N Direction musicale Michel CAPPERON Mise en scène Jacqueline GUY Chorégraphie Jacques FABRE Décors Chnstophe VALLAUX Costumes Rosalie VARDA Lumières Denis VIENS Etudes musicales Marie-Charlotte LE ROUX Sylva Varesco Alexise YERNA Stasi Mary SAINT-PALAIS La Princesse Jacqueline GUY Une cliente Wiebke NOLTING Un Gommeuse Jacqueline LIMONGI Une Jeune fille Marie-Christine VENDRIOS L'Habilleuse Bernadette LAURIE Les Girls Nathalie BRUNO Cécile CABALLERO Brigitte CLARET Jacqueline LIMONGI Marie-Christine VENDRIOS Valérie YVARS Edwin Eric FAURY Boni Jacques DUPARC Feri André JOBIN Le Prince Liebensdorf Jacques VILLA Rohnsdorff Michel GRISONI Kiss Henri AUTEUIL L'Ambassadeur Alain CHARLES Vihar Roland SALMON Endrey Didier CHARETIE Mychka - Atanasse Serge MIONE -

Franco Corelli

FRANCO CORELLI THE PERFORMANCE ANNALS 1951-1981 EDITED BY Frank Hamilton © 2003 http://FrankHamilton.org [email protected] sources Gilberto Starone’s performance annals form the core of this work; they were published in the book by Marina Boagno, Fr anco Corelli : Un Uomo, Una Voce, Azzali Editori s.n.c., Parma, 1990, and in English translation Fr anco Corelli : A Man, A Voice, Baskerville Publishers, Inc., Dallas, 1996. They hav ebeen merged with information from the following sources: Richard Swift of New York and Michigan has provided dates and corrections from his direct correspodence with the theatres and other sources: Bologna (Letter from Teatro Comunale: 5/16/86); Bussetto (see Palermo); Catania (L: Teatro Massimo Bellini: 5/26/86); Enghien-les- Bains (see Napoli); Genoa (L: L’Opera de Genoa: 5/13/86); Hamburg (L: Hamburgische Staatsoper: 5/15/86); Lausanne (L: Theatre Municipal, Lausanne: 5/12/86); Lisbon (L: Teatro Nacional São Carlos: 1986); Livorno (L: Comune di Livorno: 5/31/87); Madrid (L: Teatro Nacional de La Zarzuela: 1/26/87); Modena (L: Comune di Modena: 10/16/87); Napoli (Il Mondo Lirico); Nice (L: Opera de Nice: 5/2/86, 8/5/88); Palermo (L: Teatro Massimo: 6/10/86, 10/13/88); Piacenza (L: Comune di Piacenza u. o. Teatro Municipale: 6/10/86); Rome (Opera Magazine); Rovigo (L: Accademia dei Concordi, Rovigo: 11/11/86, 2/12/87); San Remo (L: Comune di San Remo: 11/8/86); Seattle (Opera News 11/1967); Trieste (L: Teatro Comunale: 4/30/86). The following reference books are listed alphabetically by venue. -

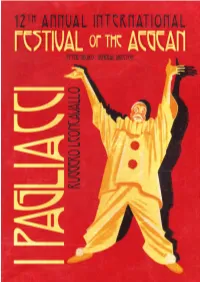

FOTA.PROGRAMM.2016 Web.Pdf

Dear Friends of Music: With our 2016 series of concerts we have entered our second decade of music-making in the his- toric Apollo Theater “La Piccola Scala” in Hermoupolis, Syros. During the past eleven years some 2756 artists have come to Syros to perform; these artists have been from more than 40 countries and all of them have thoroughly enjoyed their stay – perform- ing, directing and studying (music, theater, dance) not only in the Apollo Theater but in various locations in and around Syros. Many, also, have returned numerous times on their own as visitors and vacationers. Some have even bought homes here. Creating and developing a Festival of this scope is a complicated and intricate endeavor made even more difficult in a climate where there is severe lack of funding in cultural activities. Happily, we have been able, so far, to overcome these difficulties. The Festival is part of the growth and development of Syros artistically, culturally and economi- cally. I will do whatever is necessary to have it a continuing artistic enterprise on this unique and beautiful island. This year the main offering is the great and dramatic opera by Leoncavallo – I Pagliacci, as well as 2 the great masterworks – Tchaikovsky’s Symphony No. 6, Haydn’s Mass in Time of War and Cello Concerto, Brahms Tragic Overture, Chopin’s Piano Concerto No. 1, and Beethoven’s Violin Concer- to. Plus, as always, we are presenting the Greek Opera Studio. Syros is our home. Syros is where we have chosen to be. Syros is where we remain. -

FRANCO CORELLI DISCOGRAPHY of OPERA PERFORMANCES COMPILED by Frank Hamilton © 2003 [email protected]

FRANCO CORELLI DISCOGRAPHY OF OPERA PERFORMANCES COMPILED BY Frank Hamilton © 2003 [email protected] http://FrankHamilton.org The following chronological discography represents Corelli’s opera performances from the stage and studio, that are thought to have been recorded. Compact disc serial numbers are indicated for performances that have been issued, followed by the year of publication. Many Corelli performances were captured on magnetic tape by private collectors and remain unpublished commercially. One can hope that someday they appear on compact disc or CD rom. Michael H. Gray of Washington, D.C. provided dates and names of producers and engineers for the Decca recordings. Mel Wondolowski of New Jersey provided a comprehensive discography of tapes in private collections. Bruce Badger of Cherry Hill, New Jersey provided a comprehensive discography of tapes in private collections. Bill DePeter of New York and Pierre Guillemette of Candiac (Quebec) also made important contributions to this discography. 1953 5/26/53: Guerra e pace (Prokofiev): Firenze, Teatro Comunale (XVI Maggio Musicale Fiorentino), ore: 2100: maestro di- rettore Artur Rodzinski; maestro del coro Andrea Morosini: [private TAPE] Natascia Rosanna Carteri Andrea Ettore Bastianini Sonia Vittoria Calma Rostov Italo Tajo Maria Bolkonsky Marinella Meli Principe Bolkonsky Fernando Corena Piero Besukov Franco Corelli Elena Besukov Cesy Broggini Anatolio Mitro Picchi Maria Akrasimova Fedora Barbieri Dolokov Renato Capecchi Balàga Fernando Corena Denisov Anselmo Colzani Un -

L'elisir D'amore

L’ELISIR D’AMORE GAETANO DONIZETTI ÓPERA | Temporada 2015 JEFE DE GOBIERNO Mauricio Macri VICE JEFA DE GOBIERNO María Eugenia Vidal JEFE DE GABINETE Horacio Rodríguez Larreta MINISTRO DE CULTURA Hernán Lombardi DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO Darío Lopérfido TEATRO COLÓN DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO Darío Lopérfido DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DIRECTORA EJECUTIVA ARTÍSTICA Mónica Freda Guillermo Scarabino DIRECTOR VOCAL Y GERENTE DIRECTORA ESCENOTÉCNICA GENERAL María Cremonte Carlos Lorenzetti DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, DIRECTORA VOCAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL Eugenia Schvartzman Carolina Clavero DIRECTOR VOCAL Hugo Gervini DIRECTORA DE DIRECTOR DEL CORO DE NIÑOS ESTUDIOS MUSICALES César Bustamante Eduviges Picone DIRECTORA GENERAL DE DIRECTOR DEL CORO ESTABLE RECURSOS HUMANOS Miguel Martínez Elisabeth Sarmiento DIRECTOR DEL BALLET ESTABLE DIRECTOR GENERAL DE Maximiliano Guerra PLANEAMIENTO Cristian Mealla DIRECTOR DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BUENOS AIRES DIRECTORA DE Enrique Arturo Diemecke RELACIONES INTERNACIONALES Zulema Scarabino DIRECTOR DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO Miguel Galperín Juan Manuel López Castro DIRECTOR DEL PROGRAMA DIRECTORA DE COLÓN CONTEMPORÁNEO AUDITORÍA INTERNA Martín Bauer Isabel Valente DIRECTOR DEL DIRECTORA DE INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE A/C CONTROL DE GESTIÓN Claudio Alsuyet Manuela Cantarelli Matías Cambiasso | Coordinador General de Escenario Hugo García | Jefe de Prensa Daniel Varacalli Costas | Publicaciones L’ELISIR D’A MORE (El elixir de amor) Ópera bufa en dos actos (1832) MÚSICA DE -

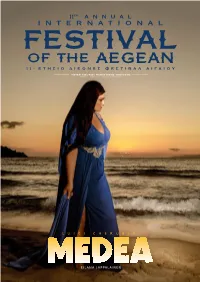

L U I G I C H E R U B I N I Eilana Lappalainen

LUIGI CHERUBINI EILANA LAPPALAINEN Dear Friends of Music: With our 2015 series of concerts we have entered our second decade of works in the historic Apollo Theater “La Piccola Scala” of Hermoupolis Syros. During the past ten years some 2756 various artists have come to Syros to perform; these artists have been from more than 40 countries and all of them have thoroughly enjoyed their stay performing, directing and studying (music, theater, dance) not only in the Apollo Theater but in various locations in and around Syros. Many, also, have returned numerous times on their own as visitors and vacationers. Some have even bought homes here. Creating and developing a Festival of this scope is a complicated and intricate endeavor made even more difficult in a climate where there are difficulties with regard to funding of cultural activities. Happily, our efforts have been able, so far, to overcome these difficulties. The Festival idea is part of the growth and development of Syros both artistically, culturally and economically. I will do whatever is necessary to have it a continuing artistic enterprise on this beautiful island. This year the main offering is the great and difficult opera by Cherubini –Medea. Maria Callas made 2 this an historic vehicle for her artistry and said many times that this was her most challenging and most difficult role because it combined extraordinary writing by the composer Cherubini together with the drama of Euripides; quite an incredible combination. And other important concerts and presentations follow ending with The Greek Opera Studio finale Gala on July 24. -

Resumenhistorico.Pdf

RESUMEN HISTÓRICO 1953/2020 resumen histórico 1953/2020 I FESTIVAL 1953 II FESTIVAL 1953 TOSCA Ballet: Valentina Rosa Ester, s. IL BARBIERE DI SIVIGLIA (G. PUCCINI) Kaschuba y Eugenia Esteban Recasens, t. (G. ROSSINI) Agosto, 16 Volguina R. Escala, t. Diciembre, 25 1ª representación Teatro: Coliseo Albia L. Pradelis, t. 6ª representación 1ª de este título Director musical: 1ª de este título Adriana Guerrini, s. RIGOLETTO Giuseppe Podestá Nicola Monti, t. Gianni Poggi, t. (G. VERDI) Director de escena: Enzo Mascherini, b. Anselmo Colzani, b. Agosto, 19 Giovanni Fiorini Ana Mª Olaria, s. Guillermo Arroniz, bj. 3ª representación Orquesta Municipal de Romeo Morisani, bj. Antonio Cabanes,b. 1ª de este título Bilbao Cristiano Dallamangas, bj. RESUMEN Esteban Recasens, t. Enzo Mascherini, b. Coros del Teatro del Liliana Pellegrino, mz. Lázaro Erauzquin, b. Ana María Olaria, s. Liceo y Teatro Nacional Lázaro Erauzquin, b. Rosa Ester, s. Gianni Poggi, t. Teatro: Coliseo Albia Salvatore di Tommaso, t. Director musical: Rosa Ester, s. Director musical: Mario Giuseppe Podestá Marco Stefano, bj. LA FAVORITA Parenti Director de escena: Pilar Torres, mz. (G. DONIZETTI) Director de escena: HISTÓRICO Giovanni Fiorini Lázaro Erauzquin, b. Agosto, 22 Giovanni Fiorini Orquesta Municipal de Guillermo Arroniz, bj. 5ª representación Orquesta Municipal de | 463 | Bilbao Esteban Recasens, t. 1ª de este título Bilbao Coros del Teatro del Director musical: Enzo Mascherini, b. Coros del Teatro Nacional Liceo y Teatro Nacional Giuseppe Podestá Elena Nicolai, mz. Teatro: Coliseo Albia Teatro: Coliseo Albia Director de escena: Gianni Poggi, t. Giovanni Fiorini Marco Stefanoni, bj. MADAMA BUTTERFLY AIDA Orquesta Municipal de Rosa Ester, s. -

660508-09 Itunes Samaras

Spyridon (S18A61 –M1917A) RAS Mademoiselle de Belle-Isle Simos • Christoyannis Maropoulos • Kontos Arapis • Krilovici Kaval Choir of Sofia Pazardzhik Symphony Orchestra Byron Fidetzis & Spyridon Act I 28:31 Intermezzo: Scherzo 3:10 1 N’est pas lui qui vient là? Act III 22:54 (Ladies, Madame d’Harcourt, * SA(M1861A–19R17)AS Un courrier pour Monsieur le Duc d’Aumont 2 Madame d’Harcourt’s Friends, Women) 4:47 Oh! Mesdames, pardon! (A Lackey (I), D’Aumont, Friends, D’Auvray, Chamillac) 1:04 3 (D’Auvray, Young Women) 3:30 ( Mademoiselle de Belle-Isle Oh, la ravissante harmonie ) Ah! Ah! Ah! – Vous riez? (Marquise, Richelieu) 4:14 Et comment êtes-vous rentré? 4 (Marquise, D’Auvray, A Lackey (II)) 1:51 Opera in four acts (1903) Marquise, c’est d’Auvray? ¡ (Marquise, Richelieu) 1:12 D’Auvray… Vous permettez? Libretto by Paul Milliet (1848–1924) 5 (Richelieu, Marquise, A Lackey (II)) 5:53 Madame! Ah! ™ (Marquise, D’Auvray) 1:13 Sung in French Vous avez donc encore quelque motif de joie? 6 (Mlle de Belle-Isle, Marquise, Richelieu) 3:38 Score restored by Byron Fidetzis, b. 1945 (1991–95) Tout marche à souhait £ (D’Aubigny, Mlle de Belle-Isle) 2:50 Monsieur le Duc! (Mlle de Belle-Isle, Richelieu) 2:35 7 (Richelieu, D’Auvray, D’Aumont) 1:10 ¢ Laissez-moi! First performance: 9 November 1905 at the Politeama Genovese, Genoa, Italy 8 Si, je l’aime! (D’Aubigny) 2:10 Comment se nomme celui-là? ∞ (D’Aubigny, Mlle de Belle-Isle, Marquise) 3:13 Chevalier d’Aubigny / A Lackey (I) . -

Sing Sing Inmates Bargain Over Hostages Salvadoran Mutiny

__ Monday McNeil carries Jets, Bl Thatcher visits Falklands9A4 The RefiisttT The Daily Register Monmouth County's Great Home Newspaper VOL. 105 NO. 167 SHREWSBURY, N.J. MONDAY, JANUARY 10. 1983 25 CENTS Sing Sing inmates bargain over hostages OSSiNINt;, NY. (AP) - Corrections of- crew were allowed into the cellblock late Sun- "Most of the inmates locked in there really recreation area — he wanted to stay in the One guard, freed by the inmates at 3:30 a.m., ficials and inmate negotiators faced each other day night. Opening the negotiations to reporters don't want any part of this," Marino added. gallery," an open area in front of the cells. was treated for a minor head wound at Phelps through bars Sunday night as they worked to end had been one of the inmates' demands. "Eighty percent want the hostages released After a sergeant and a lieutenant tried to talk emorial Hospital in Tarrytown In return for his a hostage situtation at the maximum-security Sen. Ralph Marino, R-Muttontown, who immediately and returned to their cells." to them, one of the inmates began yelling and •release, authorities gave the inmates prescrip- state prison once known as Sing Sing. heads the state Senate Committee on Crime and Earlier, state Correctional spokesman Lou breaking furniture, Ganim said. Hostages were tion medication for 15 to 20 prisoners. The corrections officials, sitting at a table on Corrections, said the hostages were protected Ganim denied that overcrowding was a factor taken in the melee. Inmates took over the building during a one side of the prison bars, were trying to by a group of prisoners he described as Ganirn said about 200 inmates were out of Ganim said that because of the way it de- recreation period at about 7:40 p.m. -

Fota-2017 083017.Pdf

Ερμούπολη, 16 Ιουλίου 2017 Αγαπητοί ρέκτες του Φεστιβάλ Αιγαίου, Καλώς ήλθατε στο 13ο «Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου — Το Σάλτσμπουργκ του Αιγαίου». Από την πρώτη παράσταση που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2005 με τη διοργάνωση του Il Barbiere Di Sivilgia του Rossini, το Φεστιβάλ Αιγαίου σε αυτά τα 13 χρόνια, συνεισέφερε σημα- ντικά στα πολιτιστικά δρώμενα της Ερμούπολης, έχοντας προσελκύσει θιασώτες της μουσικής και του θεάτρου, όχι μόνον του Ελλαδικού χώρου, αλλά της Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε ένα απομακρυσμένο από τα διεθνή πολιτιστικά δρώμενα νησί, μια τέ- τοια σειρά πολιτιστικών γεγονότων, κατάφεραν να βάλουν τη Σύρο στον πολιτιστικό χάρτη του κόσμου. Και γιατί όχι!!! Υπάρχει άλλος ομορφότερος τόπος στον πλανήτη, όπου στα μέσα του κα- λοκαιριού, χαλαρώνοντας από το μεσημέρι του Αιγαίου, να απολαμβάνεις παραστάσεις των μεγά- λων μουσικών αριστουργημάτων της Δυτικής Μουσικής; Νομίζω πως όχι. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να υπογραμμισθεί ότι από το 2005 έχουν λάβει χώρα περισσότερες από 250 παραστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται 13 όπερες), στις οποίες συμμετείχαν πλέον των 7.500 επισκεπτών καλλιτεχνών από 43 διαφορετικές χώρες. Το καταστάλαγμα είναι απλό. Το νησί αλλάζει σε πολλούς τομείς, λόγω ηγεσίας του Δημάρχου κ. Γιώργου Μαραγκού. Η Eilana κι εγώ τον συγχαίρουμε για το όραμα του και τις πρωτοβουλίες του. Οι αλλαγές στη Σύρο γίνονται αισθητές και μπορούν να ακουστούν σε ολόκληρο τον κόσμο 2 της μουσικής. Μην απατάσθε είναι μία πραγματικότητα και είναι καταφανής. Είναι επίσης ση- μαντικό να σημειωθεί ότι ο συντονισμός και η ανάπτυξη όλων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθοδηγούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Θωμαή Μενδρινού που εργάζεται ακούραστα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο για το Φεστιβάλ Αιγαίου αλλά για όλες τις πολιτιστικές δραστηρι- ότητες του νησιού. -

Concerto 05.04

Venerdì 23 Marzo 2018 ore 20.15 CICLO A Auditorium C. Pollini, Padova LORE BINON , soprano (Mélisande) REINOUD VAN MECHELEN , tenore (Pelléas) IVAN THIRION , baritono (Golaud) JÉRÔME VARNIER , basso (Arkel) ANGÉLIQUE NOLDUS , mezzosoprano (Geneviève) CAMILLE BAUER , soprano (Yniold) INGE SPINETTE e JAN MICHIELS DUO YIN-YANG , pianoforti MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA Pelléas et Mélisande dramma lirico in 5 atti e 12 quadri di Maurice Maeterlinck (1862 – 1949) Personaggi Mélisande, seconda moglie di Golaud soprano Pelléas, nipote di Arkel e fratellastro di Golaud baritono Golaud, fratellastro di Pelléas baritono Arkel, re di Allemonde basso Geneviève, madre di Pelléas e Golaud contralto Yniold, figlio di Golaud da un precedente matrimonio soprano Prima esecuzione a Parigi Opéra-Comique (Salle Favart) il 30 Aprile 1902 direttore André Messager regia Albert Carré, scene Juseaume e Ronsin, costumi Bianchini Mélisande: Mary Garden Pelléas: Jean Périer Golaud: Hector Dufrane Arkel: Felix Vieuille Geneviève: Gerville Réache Yniold: Blondin 2 AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA PROGRAMMA IMPRESSIONS DE PELLÉAS da “Pelléas et Mélisande” di Claude Debussy e Maurice Maeterlinck versione di Marius Constant (1925 – 2004) per canto & due pianoforti, 1992 Il presente programma di sala è disponibile su www.amicimusicapadova.org 3 AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA LORE BINON Ha iniziato la sua carriera musicale come violinista e ha scoperto più tardi la passione del canto. Nel 2011 ha ottenuto il Master in canto al Conservatorio di Amsterdam con Valérie Guillorit. Ha avuto il suo debutto nel ruolo di Barbarina (Nozze di Figaro) con i Freiburger Barockorchester diretti da René Jacobs.