Recueildesnotice27cons ( PDF )

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Algeria Romana

Algeria romana Dal 24 aprile al 1 maggio 2021 | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel UN VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO NELLE ANTICHE MAURETANIA E NUMIDIA, ALLA SCOPERTA DI DUE DELLE PROVINCE ROMANE D’AFRICA PIÙ BELLE DEL MEDITERRANEO, DOVE SI NASCONDONO CITTÀ ANTICHE DI STRAORDINARIA BELLEZZA IMMERSE IN MERAVIGLIOSI PANORAMI, TRA VERDI MONTAGNE E SUGGESTIVI CANYON. Itinerario di viaggio ALGERI | CHERCHELL | TIPASA | CONSTANTINE | TIDDIS | LAMBESE | TIMGAD | DJEMILA 1° GIORNO - 24 APRILE 2021 - ROMA/ALGERI delle mura romane con torri e sei porte, il grande decumano, tre grandi Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Air Algerie. Arrivo ad Algeri basiliche, i quartieri di abitazione che si estendevano lungo il porto, con il nel pomeriggio e sistemazione all’hotel New Day 4****. Cena. Foro al centro. Si visitano il teatro, l’anfiteatro, il circo, due impianti termali ed un settore dell’abitato con case lussuose, ricche di mosaici e sculture. 2° GIORNO - 25 APRILE 2021 - ALGERI (LA CASBAH) Durante la visita, alla maestà delle vestigia, si aggiunge l’incantevole Giornata dedicata alla visita di Algeri. Al mattino si inizia con il museo paesaggio mediterraneo che sembra sposarsi con il mare e l’azzurro del nazionale del Bardo che custodisce collezioni archeologiche ed cielo. In serata rientro ad Algeri. Hotel New Day 4****. Pensione completa. etnografiche. Nel pomeriggio, passeggiata nella città vecchia. La casbah, costruita sulle rovine della vecchia Icosium, ne costituisce il cuore storico, 4° GIORNO - 27 APRILE 2021 - ALGERI/CONSTANTINE con i suoi gioielli architettonici e d’arte moresca. La cittadella si presenta Continuazione della visita di Algeri. -

Life with Augustine

Life with Augustine ...a course in his spirit and guidance for daily living By Edmond A. Maher ii Life with Augustine © 2002 Augustinian Press Australia Sydney, Australia. Acknowledgements: The author wishes to acknowledge and thank the following people: ► the Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel, Australia, for support- ing this project, with special mention of Pat Fahey osa, Kevin Burman osa, Pat Codd osa and Peter Jones osa ► Laurence Mooney osa for assistance in editing ► Michael Morahan osa for formatting this 2nd Edition ► John Coles, Peter Gagan, Dr. Frank McGrath fms (Brisbane CEO), Benet Fonck ofm, Peter Keogh sfo for sharing their vast experience in adult education ► John Rotelle osa, for granting us permission to use his English translation of Tarcisius van Bavel’s work Augustine (full bibliography within) and for his scholarly advice Megan Atkins for her formatting suggestions in the 1st Edition, that have carried over into this the 2nd ► those generous people who have completed the 1st Edition and suggested valuable improvements, especially Kath Neehouse and friends at Villanova College, Brisbane Foreword 1 Dear Participant Saint Augustine of Hippo is a figure in our history who has appealed to the curiosity and imagination of many generations. He is well known for being both sinner and saint, for being a bishop yet also a fellow pilgrim on the journey to God. One of the most popular and attractive persons across many centuries, his influence on the church has continued to our current day. He is also renowned for his influ- ence in philosophy and psychology and even (in an indirect way) art, music and architecture. -

Roman Algeria, the Sahara & the M'zab Valley 2022

Roman Algeria, the Sahara & the M’Zab Valley 2022 13 MAR – 2 APR 2022 Code: 22203 Tour Leaders Tony O’Connor Physical Ratings Explore Ottoman kasbahs, Roman Constantine, Timgad & Djemila, mud-brick trading towns of the Sahara, Moorish Tlemcen, & the secret world of the Berber M'Zab valley. Overview Join archaeologist Tony O'Connor on this fascinating tour which explores Roman Algeria, the Sahara & the M'Zab Valley. Explore the twisting streets, stairs, and alleys of the Ottoman Kasbah of Algiers and enjoy magnificent views across the city from the French colonial Cathedral of Notre-Dame d'Afrique. Wander perfectly preserved streets at the UNESCO World Heritage sites of Roman Djémila and Timgad, empty of visitors and complete with stunning mosaics, full-size temples, triumphal arches, market places, and theatres. At Sétif gaze upon one of the most exquisite mosaics in all of the Roman world – The Triumph of Dionysus. Engage with Numidian Kings at the extraordinary tombs of Medracen and the 'Tomb of the Christian' along with the ambitions of Cleopatra and Mark Antony at their daughter’s former capital of Caesarea/Cherchell. Explore the Roman 'City of Bridges', Constantine, encircled by the dramatic gorge of Wadi Rummel. Wander the atmospheric ruins of the Roman towns of Tipaza and Tiddis: Tipaza overlooks the Mediteranean, while Tiddis perches on a hillside, overlooking the fertile lands of Constantine. Walk the Algerian 'Grand Canyon' at El Ghoufi: a centre of Aures Berber culture, Algerian resistance to French colonial rule, inscriptions left behind by the engineers of Emperor Hadrian himself, and photogenic mud-brick villages clustering along vertiginous rocky ledges. -

© in This Web Service Cambridge University

Cambridge University Press 978-1-107-05527-8 - The Punic Mediterranean: Identities and Identification from Phoenician Settlement to Roman Rule Edited by Josephine Crawley Quinn and Nicholas C. Vella Index More information Index Abdera, 235–8, 242 Arados, 285–6 Abela, G. F., 26–7 archaeological evidence, 181, 199, 207, 213, access pits, 158–9, 166 257, 264, 268, 276, 279 acculturation, 97, 104, 165, 288, 296 Archaic period, 60, 116–17, 260, 289 afterlife, 74, 163 architecture, 60, 150, 154, 168 Agathocles, 176, 223, 292 houses, 124, 129, 145, 215–16, 248, 252–3, Agenor, 295–6 271, 303 Agnelli, Gianni, 25 courtyard houses, 248 agriculture, 71, 205, 251–3, 263, 269–75, 279 see also funerary architecture Alboran Sea, 217 Argos, 286, 295, 299 Albufereta, 250 Arharbi, R., 206, 213 Alcúdia d’Elx, 250 Aristotle, 16, 46 Alexander, 283–9, 291, 295, 302 armies, 16, 169, 176, 283 conquests, 284–7, 297 Arrian, 285–8, 291 as liberator, 284, 286 Arsa, 225–31 Alexandropoulos, J., 197–8, 235, 238 art historians, 25, 29–30, 32 Alfaro Asins, C., 217, 225, 228, 235–40 ashlars, 123, 126, 128 Algeria, 48–9, 72, 183, 196, 200, 203, 205, 238 Asido, 221, 225–30, 233, 237, 240 Alicante, 191, 245, 247 assimilation, 55, 97, 101, 233 alliances, 63–4, 157, 181 Assyrians, 31–2, 282 Almería, 225, 247–9 Astarte, 29, 131, 207 Alonai, 247 Athenians, 17, 284 alphabet, 37, 45, 219, 221, 225–7, 236, 283, 288, Atlantis, 57 295 Automalax, 173 altars, 171–2, 176–7, 233 Avienus, 222 of the Philaeni, 169–79 Azemmour, 204 Althiburos, 161, 183 Amathus, 32–4 Baal Hammon, 130, 218, -

Premier Chapitre : Generalites

PREMIER CHAPITRE : GENERALITES TABLE DES MATIERES PREMIER CHAPITRE : GENERALITES I. Problématique et objectif .....................................................................................................5 II. Cadre Géographique et Géologique régionale .................................................................6 II. 1. Délimitation ..............................................................................................................6 II. 2. Domaine d’étude.......................................................................................................6 DEUXIEME CHAPITRE : GEOLOGIE I. Description stratigraphique .................................................................................................9 I. 1. Introduction ................................................................................................................9 I. 2. Lithostratigraphie .......................................................................................................9 I. 2. 1. Les Terrains Mésozoïques .....................................................................................9 I. Trias ..............................................................................................................................9 I. 1. Les données des affleurements ..................................................................................9 I. 1. 1. 2. Formation Kirchaou ........................................................................................12 I. 2. Les données des forages ..........................................................................................12 -

To View Online Click Here

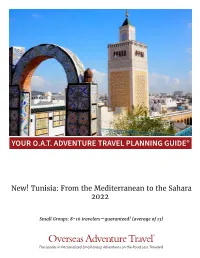

YOUR O.A.T. ADVENTURE TRAVEL PLANNING GUIDE® New! Tunisia: From the Mediterranean to the Sahara 2022 Small Groups: 8-16 travelers—guaranteed! (average of 13) Overseas Adventure Travel ® The Leader in Personalized Small Group Adventures on the Road Less Traveled 1 Dear Traveler, At last, the world is opening up again for curious travel lovers like you and me. And the O.A.T. New! Tunisia: From the Mediterranean to the Sahara itinerary you’ve expressed interest in will be a wonderful way to resume the discoveries that bring us so much joy. You might soon be enjoying standout moments like these: Venture out to the Tataouine villages of Chenini and Ksar Hedada. In Chenini, your small group will interact with locals and explore the series of rock and mud-brick houses that are seemingly etched into the honey-hued hills. After sitting down for lunch in a local restaurant, you’ll experience Ksar Hedada, where you’ll continue your people-to-people discoveries as you visit a local market and meet local residents. You’ll also meet with a local activist at a coffee shop in Tunis’ main medina to discuss social issues facing their community. You’ll get a personal perspective on these issues that only a local can offer. The way we see it, you’ve come a long way to experience the true culture—not some fairytale version of it. So we keep our groups small, with only 8-16 travelers (average 13) to ensure that your encounters with local people are as intimate and authentic as possible. -

Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures the 20Th Anniversary of Polish-Egyptian Conservation Mission Marina El-Alamein

Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures The 20th Anniversary of Polish-Egyptian Conservation Mission Marina el-Alamein edited by Grażyna Bąkowska-Czerner and Rafał Czerner Archaeopress Archaeology Archaeopress Publishing Ltd Summertown Pavilion 18-24 Middle Way Summertown Oxford OX2 7LG www.archaeopress.com ISBN 978-1-78969-124-5 ISBN 978-1-78969-125-2 (e-Pdf) © Authors and Archaeopress 2018 Front cover illustration: Remains of the residential houses at Marina el-Alamein. Photo Rafał Czerner Back cover: A painted representation of Harpocrates from the house H10 in Marina el-Alamein. Photo Stanisław Medeksza Cover layout by Rafał Czerner Reviewed independently for publication by Valentina Barberis, Giuseppina Capriotti, Piotr Dyczek, Dorota Gorzelany, Jacek Kościuk, Agata Kubala, Jacek Martusewicz, Oliva Menozzi, Ewa Laskowska-Kusztal, Ernest Niemczyk, Wiesław Procyk, Bérangère Redon, Steven Sidebotham, Loretana Sist, Joachim Śliwa, Anna de Vincenz, Urszula Wicenciak Language consultation and proofreading: Steven Jones The international conference ‘Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures – the 20th Anniversary of Polish-Egyptian Conservation Mission Marina el-Alamein’, organised by the Department of History of Architecture, Art and Technology at the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Science and Technology, the Centre for Comparative Studies of Civilizations at the Jagiellonian University, the Inter-Academy Institute of Conservation and Restoration of Works of Art and the Polish Centre of Mediterranean Archaeology at the University of Warsaw was held on September 17-18, 2015 at the Museum of Architecture in Wrocław. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. -

Algeria Cultural Discovery

Algeria Cultural Discovery 9 Days Algeria Cultural Discovery Take the road less traveled on this incredible adventure in Algeria — one of the least visited countries in the world! Experience the rare beauty of cosmopolitan Algiers, with its historic Casbah and labyrinthine old quarter. Then explore the impressive and well-preserved Roman ruins at Tipasa, beautifully situated on the Mediterranean, and Timgad. Travel deep into the heart of the M'Zab Valley and explore its enchanting fortress cities rising from the dunes. With deep history and ancient UNESCO-listed relics at every step, you'll find yourself in a fascinating land wondering why it wasn't on your radar sooner. Details Testimonials Arrive: Algiers, Algeria “We have traveled throughout the world, but never experienced a level of service and attention to detail Depart: Algiers, Algeria as we did with MT Sobek.“ Dennis G. Duration: 9 Days Group Size: 4-12 Guests “I have taken 12 trips with MT Sobek. Each has left a positive imprint on me—widening my view of the Minimum Age: 14 Years Old world and its peoples.” Jane B. Activity Level: . REASON #01 REASON #02 REASON #03 MT Sobek captures the best Our team of local guides This 9-day adventure has been of Algeria on this unique and are true experts and have crafted to pair effortlessly with immersive insider adventure decades of experience leading a 6-day extension to help you spanning the country's guests through Algeria. maximize your time in Algeria. historical and cultural wonders. ACTIVITIES LODGING CLIMATE In-depth cultural touring, including Luxurious 4- and 5-star hotels Algeria's coastal areas have a exploring five UNESCO World with elegant rooms and typical Mediterranean climate Heritage wonders and enjoying scenic locations - all carefully with warm, dry summers authentic local encounters. -

Reexaming Heresy: the Donatists

Historical Perspectives: Santa Clara University Undergraduate Journal of History, Series II Volume 11 Article 9 2006 Reexaming Heresy: The onD atists Emily C. Elrod Follow this and additional works at: http://scholarcommons.scu.edu/historical-perspectives Part of the History Commons Recommended Citation Elrod, Emily C. (2006) "Reexaming Heresy: The onD atists," Historical Perspectives: Santa Clara University Undergraduate Journal of History, Series II: Vol. 11 , Article 9. Available at: http://scholarcommons.scu.edu/historical-perspectives/vol11/iss1/9 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Historical Perspectives: Santa Clara University Undergraduate Journal of History, Series II by an authorized editor of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Elrod: Reexaming Heresy 42 Historical Perspectives March 2006 Reexamining Heresy 43 Reexamining Heresy: The Donatists sure to bear upon the clergy,” so as “to render the laity leaderless, and . bring about general apostasy.”5 The clergy were to hand over Scriptures to the authori- Emily C. Elrod ties to be burnt, an act of desecration that became On the first day of June in A.D. 411, Carthage, two known by the Donatists as the sin of traditio. Bishops hostile groups of Christians faced off in the summer who committed this sin had no spiritual power and heat to settle their differences. They met at the mas- 1 became known as traditores; Mensurius, the Bishop of sive Baths of Gargilius (Thermae Gargilianiae). On Carthage who died in 311, stood accused of traditio. -

Thesis-1980-E93l.Pdf

LAMBAESIS TO THE REIGN OF HADRIAN By DIANE MARIE HOPPER EVERMAN " Bachelor of Arts Oklahoma State University Stillwater, Oklahoma December, 1977 Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of MASTER OF ARTS July 25, 1980 -n , ,111e.5J s LAMBAESIS TO THE REIGN OF HADRIAN Thesis Approved: Dean of the Graduate College ii 10S2909 PREFACE Lambaesis was a Roman Imperial military fortress in North Africa in the modern-day nation of Algeria. Rome originally acquired the territory as a result of the defeat of Carthage in the Punic Wars. Expansion of territory and settlement of surplus population were two ideas behind its Romanization. However, North Africa's greatest asset for becoming a province was its large yield of grain. This province furnished most of the wheat for the empire. If something happened to hinder its annual production level then Rome and its provinces would face famine. Unlike most instances of acquiring territory Rome did not try to assimilate the native transhumant population. Instead these inhabitants held on to their ancestral lands until they were forcibly removed. This territory was the most agriculturally productive; unfortunately, it was also the area of seasonal migration for the native people. Lambaesis is important in this scheme because it was the base of the solitary legion in North Africa, the III Legio Augusta. After beginning in the eastern section of the province just north of the Aures Mountains the legion gradually moved west leaving a peaceful area behind. The site of Lambaesis was the III Legio Augusta's westernmost fortress. -

Durham Research Online

Durham Research Online Deposited in DRO: 05 June 2020 Version of attached le: Accepted Version Peer-review status of attached le: Peer-reviewed Citation for published item: Hellstrom, Monica (2020) 'Epigraphy and ambitions : building inscriptions in the hinterland of Carthage.', Journal of Roman studies., 110 . pp. 57-90. Further information on publisher's website: https://doi.org/10.1017/S0075435820001380 Publisher's copyright statement: This article has been published in a revised form in The Journal of Roman Studies. This version is published under a Creative Commons CC-BY-NC-ND. No commercial re-distribution or re-use allowed. Derivative works cannot be distributed. c The Author(s). Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in DRO • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full DRO policy for further details. Durham University Library, Stockton Road, Durham DH1 3LY, United Kingdom Tel : +44 (0)191 334 3042 | Fax : +44 (0)191 334 2971 https://dro.dur.ac.uk 1 Epigraphy and Ambitions: Building Inscriptions in the Hinterland of Carthage MONICA HELLSTRÖM* Building inscriptions are not a good proxy for building activity or, by extension, prosperity. In the part of Roman North Africa where they are the most common, the majority of the surviving building inscriptions document the construction of religious buildings by holders of local priesthoods, usually of the imperial cult. -

Roman Art from the Louvre

Roman Art from the Louvre Resource for Educators American Federation of Arts Roman Art from the Louvre Resource for Educators American Federation of Arts Roman Art from the Louvre is organized by the American Federation of Arts and the Musée du Louvre. The exhibition is supported by an indemnity American Federation of Arts 305 East 47th Street, 10th floor from the Federal Council on the Arts and the Humanities. New York, NY 10017 212.988.7700 The AFA is a nonprofit institution that organizes art exhibitions for presen- www.afaweb.org tation in museums around the world, publishes scholarly exhibition cata- logues, and develops educational materials and programs. © 2007 American Federation of Arts All materials included in this resource may be reproduced for educational purposes. Please direct questions about this resource to: Suzanne Elder Burke Director of Education American Federation of Arts 212.988.7700 x226 [email protected] Exhibition Itinerary Indianapolis Museum of Art September 23, 2007–January 6, 2008 Seattle Art Museum February 21–May 11, 2008 Oklahoma City Museum of Art June 19–October 12, 2008 Design/Production: Emily Lessard Front cover: Fragment of a Relief of a Double Suovetaurilia Sacrifice (detail), 1st or 2nd quarter of 1st century A.D. (no. 4) Back cover: Knife Handle in the Shape of a Thracian Gladiator, 2nd half of 1st century A.D. (no. 6) CONTENTS About This Resource 4 Exhibition Overview 5 Ancient Roman Society 6 History of Ancient Rome Government—The Emperor and the Senate Citizenship Non-Citizens—Foreigners, Slaves, and Freedmen Leisure 10 The Baths Roman Theater Circus Maximus The Amphitheater Religion 11 Guide to Roman Gods and Goddesses 13 Guide to Roman Vessel Forms 16 Interesting Facts about Ancient Rome 18 Selected Works of Art 19 1.