A. Quintavalle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vittorio Sgarbi Racconta Parma E I Suoi Artisti

66 IL UOCO DELLA ELLEZZA 67 MARZO MARZO 2020 F B 2020 VITTORIO SGARBI RACCONTA PARMA E I SUOI ARTISTI È ENORME L’EREDITÀ LASCIATA DA CORREGGIO E PARMIGIANINO, I DUE GENI DEL RINASCIMENTO CUI È DEDICATA LA MOSTRA MULTIMEDIALE “L’ALCHIMIA DELLA GRAZIA” a cura di Patrizia Maglioni a Parma che si svela “l‘alchimia della grazia”. Se la grazia avesse un nome, sarebbe quello di Correggio, o quello del Parmigianino. I due grandi artisti parmigiani sono i protagonisti della mostra multimediale ospitata dal 20 marzo al 13 dicembre 2020 nella prestigiosa sede delle ÈScuderie della Pilotta, primo grande evento di Parma Capitale della Cultura 2020. Tra le tante iniziative, IL FUOCO DELLA BELLEZZA DELLA FUOCO IL Correggio, Camera della Badessa E PARMIGIANINO CORREGGIO vi sarà anche quella che farà tornare a nuova vita i Chiostri del Correggio, un THE LEGACY LEFT BY CORREGGIO AND PARMIGIANINO, THE TWO 68 progetto di rigenerazione urbana che interessa in particolare l’ex convento GENIUSES OF RENAISSANCE TO WHOM THE MULTIMEDIA EXHIBITION 69 benedettino di San Paolo, dove si trova la celebre Camera della Badessa affrescata “THE ALCHEMY OF GRACE” IS DEDICATED, IS ENORMOUS dal Correggio nel 1518-19. In questo prezioso bene storico monumentale si pensa MARZO MARZO 2020 anche di inserire un museo nazionale innovativo di enogastronomia. 2020 PARMA AND ITS ARTISTS is the poet of harmony, Correggio is and the Lamentation over the Dead “Correggio è autore di opere meravigliose che hanno evocato It is in Parma that “the alchemy of the painter of harmony. He is a point Christ, works of great appeal and letteratura: Stendhal, Mengs, la Madonna della Scodella, la grace” is revealed. -

California State University, Northridge

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE The Palazzo del Te: Art, Power, and Giulio Romano’s Gigantic, yet Subtle, Game in the Age of Charles V and Federico Gonzaga A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements For the degree of Master of Arts in Interdisciplinary Studies with emphases in Art History and Political Science By Diana L. Michiulis December 2016 The thesis of Diana L. Michiulis is approved: ___________________________________ _____________________ Dr. Jean-Luc Bordeaux Date ___________________________________ _____________________ Dr. David Leitch Date ___________________________________ _____________________ Dr. Margaret Shiffrar, Chair Date California State University, Northridge ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to convey my deepest, sincere gratitude to my Thesis Committee Chair, Dr. Margaret Shiffrar, for all of her guidance, insights, patience, and encourage- ments. A massive "merci beaucoup" to Dr. Jean-Luc Bordeaux, without whom completion of my Master’s degree thesis would never have been fulfilled. It was through Dr. Bordeaux’s leadership, patience, as well as his tremendous knowledge of Renaissance art, Mannerist art, and museum art collections that I was able to achieve this ultimate goal in spite of numerous obstacles. My most heart-felt, gigantic appreciation to Dr. David Leitch, for his leadership, patience, innovative ideas, vast knowledge of political-theory, as well as political science at the intersection of aesthetic theory. Thank you also to Dr. Owen Doonan, for his amazing assistance with aesthetic theory and classical mythology. I am very grateful as well to Dr. Mario Ontiveros, for his advice, passion, and incredible knowledge of political art and art theory. And many thanks to Dr. Peri Klemm, for her counsel and spectacular help with the role of "spectacle" in art history. -

Contents More Information

Cambridge University Press 978-0-521-56580-6 - Picturing Women in Renaissance and Baroque Italy Edited by Geraldine A. Johnson and Sara F. Matthews Grieco Table of Contents More information Contents List of Illustrations • vi Notes on Contributors • xii Acknowledgments • xiv INTRODUCTION. WOMEN AND THE VISUAL 1 ARTS: BREAKING BOUNDARIES Geraldine A. Johnson and Sara F. Matthews Grieco PART I. ENVISIONING WOMEN'S LIVES 15 1 Regarding Women in Sacred Space • Adrian Randolph 17 2 Imaginative Conceptions in Renaissance Italy • 42 Jacqueline Marie Musacchio 3 Pedagogical Prints: Moralizing Broadsheets and 61 Wayward Women in Counter Reformation Italy • Sara F. Matthews Grieco PART II. CREATIVE CAREERS: WOMEN AS 89 ARTISTS AND PATRONS 4 Taking Part: Benedictine Nuns as Patrons of Art and 91 Architecture . Mary-Ann Winkelmes 5 Lavinia Fontana and Female Life Cycle Experience in 111 Late Sixteenth-Century Bologna . Caroline P. Murphy 6 "Virgo-non sterilis...": Nuns as Artists in 139 Seventeenth-Century Rome . Franca Trinchieri Camiz PART III. FEMALE BODIES IN THE LANGUAGE 165 OF ART 7 Disrobing the Virgin: The Madonna lactans in 167 Fifteenth-Century Florentine Art • Megan Holmes 8 Donna/Dono: Chivalry and Adulterous Exchange in 196 the Quattrocento • Chad Coerver 9 Idol or Ideal? The Power and Potency of Female 222 Public Sculpture • Geraldine A. Johnson Notes • 247 Index (compiled by Heather R. Lee) • 301 V © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-56580-6 - Picturing Women in Renaissance and Baroque Italy Edited by Geraldine A. Johnson and Sara F. Matthews Grieco Table of Contents More information Illustrations i Lorenzo Lotto, Portrait of Lucrezia Valier, c. -

Profiling Women in Sixteenth-Century Italian

BEAUTY, POWER, PROPAGANDA, AND CELEBRATION: PROFILING WOMEN IN SIXTEENTH-CENTURY ITALIAN COMMEMORATIVE MEDALS by CHRISTINE CHIORIAN WOLKEN Submitted in partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Dissertation Advisor: Dr. Edward Olszewski Department of Art History CASE WESTERN RESERVE UNIVERISTY August, 2012 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SCHOOL OF GRADUATE STUDIES We hereby approve the thesis/dissertation of Christine Chiorian Wolken _______________________________________________________ Doctor of Philosophy Candidate for the __________________________________________ degree*. Edward J. Olszewski (signed) _________________________________________________________ (Chair of the Committee) Catherine Scallen __________________________________________________________________ Jon Seydl __________________________________________________________________ Holly Witchey __________________________________________________________________ April 2, 2012 (date)_______________________ *We also certify that written approval has been obtained for any proprietary material contained therein. 1 To my children, Sofia, Juliet, and Edward 2 Table of Contents List of Images ……………………………………………………………………..….4 Acknowledgements……………………………………………………………...…..12 Abstract……………………………………………………………………………...15 Introduction…………………………………………………………………………16 Chapter 1: Situating Sixteenth-Century Medals of Women: the history, production techniques and stylistic developments in the medal………...44 Chapter 2: Expressing the Link between Beauty and -

Beobachten Und Beobachtet Werden Die Metamorphose Des Betrachters Und Des Betrachteten Bei Correggio Und Parmigianino1

Originalveröffentlichung in: Imagination und Wirklichkeit, hg, von Klaus Krüger und Alessandro Nova, Mainz 2000, S, 81-98 Beobachten und beobachtet werden Die Metamorphose des Betrachters und des Betrachteten bei Correggio und Parmigianino1 ALESSANDRO NOVA Fast alle Epochen haben Träume und Visionen be in der Tat das Problem des Bildes als Medium in sei nutzt, um historische Situationen und Verhaltenswei ner Materialität und Eigenwirklichkeit, also nicht sen zu manipulieren. Die Frühe Neuzeit war keine den philosophischen Begriff der Einbildungskraft, Ausnahme. Im Gegenteil, die Erfindung der Graphik sondern die bildlichen Strategien. Im Zentrum steht bot sogar vollkommen neue Möglichkeiten für die die Frage nach dem Bild als Grenze und Vermittler zwischen Phantasie und Wirklichkeit, als 'illusionisti Darstellung und Verbreitung einer imaginären Bild lichkeit, welche die Einbildungskraft eines größeren schem Spiegel', der gleichzeitig real und fiktiv ist. Publikums entzündete. Die Zielsetzung vorliegender Diese Frage wird am Ende des Beitrags mit dem Selbstporträt von Parmigianino in Wien wieder auf Publikation richtet sich jedoch auf den Austausch sowie gegriffen. Vorher ist aber eine traditionelle ikonogra- die Divergenzen zwischen Realität und Phantasie, phische Analyse erforderlich, weil die folgende Inter und zwar nicht nur in Träumen und Visionen, son pretation der zwei Freskenzyklen von Correggio und dern auch in poetischen Fiktionen, wie beispielsweise Parmigianino auch eine Kritik an den methodischen den Metamorphosen -

Raffaello Parmigianino Barocci. Metafore Dello Sguardo, a Cura Di

Raffaello Parmigianino Barocci. Metafore dello sguardo, a cura di Marzia Faietti, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini - Palazzo Caffarelli, 2015-2016), Roma, Palombi Editori, 2015 Indice a cura di Isabella Stancari Achillini, Alessandro, 86 Achillini, Giovanni, detto il Filotèo, 85 Adriano, Marcello, 139 Adriano, Publio Elio, imperatore romano, 88 Adriano VI (Adriano Florisz da Utrecht), papa, 74 Affó, Ireneo, padre, 31 Agostino Veneziano, 198 Albani, Francesco, 33, 36 Alberti, Leandro, 85, 105 Alberti, Leon Battista, 121, 144, 148, 159, 165, 170, 174 Alberti, Romano, 41 Aldegrever, Heinrich Notte (B. VIII, 413, 180), 92 Alfonso I d’Este, duca di Ferrara, 69 Algarotti, Francesco, 35 Aliventi, Roberta, 17, 112, 133 Allegri, Antonio, vedi Correggio Allori, Alessandro, 116, 121 Althorp Lord Spencer Collection Innocenzo da Imola, Madonna del Divino Amore, replica da Raffaello, 71 Ambrosio Mellanese, vedi De Predis, Giovanni Ambrogio Amideni, Teodoro, 50 Amsterdam Rijksmuseum Rijksprentenkabinet Giulio Romano, Costantino davanti a papa Silvestro, 102 Amulio, Marcantonio, cardinale, 43 Anastagi, Simonetto, 211 Anco Marzio, re di Roma, 85 Andrea del Sarto, 28, 29, 31, 38, 121, 133, 135, 210, 213 Anselmi, Giorgio, 40 Anselmi, Michelangelo, 161 Antonino Pio, imperatore romano, 88, 204 Antonio da Trento, 76-80, 104, 206 Augusto e la Sibilla Tiburtina (B. XII, 90, 7), 77, 104 Circe porge da bere ai compagni di Ulisse (B. XII, 110-111), 6, 206 Circe si abbevera di fronte ai compagni di Ulisse (B. XII, 112, 8), 206 Martirio di san Paolo e la condanna di san Pietro (B. XII, 79, 28), 78 Apelle, 121, 146, 205 Araldi, Alessandro, 65 Arasse, Daniel, 94 Arco di Costantino, (Roma), 176 Aretino, Pietro, 22, 98, 140-143 Aretusi, Cesare, 134 Copia dall’Incoronazione della Vergine di Correggio, (Mosca, Museo Puskin), 134 Arezzo, 135, 141 Aristotele, 98 Armenini, Giovanni Battista, 29, 40, 140 Artista dell’Italia settentrionale dell’ultimo decennio del Quattrocento Figura femminile seduta, Nova Nupta, (Wien, Albertina, inv. -

Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art

Differentia: Review of Italian Thought Number 5 Spring Article 14 1991 The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art David Tabbat Follow this and additional works at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia Recommended Citation Tabbat, David (1991) "The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art," Differentia: Review of Italian Thought: Vol. 5 , Article 14. Available at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia/vol5/iss1/14 This document is brought to you for free and open access by Academic Commons. It has been accepted for inclusion in Differentia: Review of Italian Thought by an authorized editor of Academic Commons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art David Tabbat Bernard Berenson once observed that Vasari's greatest strength as a writer was that sure instinct for narrative and char acterization which made him a worthy heir of Boccaccio. Lest his readers misconstrue this appreciation of Vasari's "novelistic ten dency" as a denigration of his work when judged by purely art historical criteria, Berenson added that the author of the Lives "is still the unrivaled critic of Italian art," in part because "he always describes a picture or a statue with the vividness of a man who saw the thing while he wrote about it." 1 To a remarkable degree, these same observations may aptly introduce the work of Roberto Longhi (1890-1970),2who is often regarded by the Italians themselves (whether specialists or inter ested laymen) as the most important connoisseur, critic, and art historian their country has produced in our century. -

Journal 08 March 2021 Editorial Committee

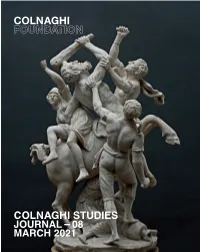

JOURNAL 08 MARCH 2021 EDITORIAL COMMITTEE Stijn Alsteens International Head of Old Master Drawings, Patrick Lenaghan Curator of Prints and Photographs, The Hispanic Society of America, Christie’s. New York. Jaynie Anderson Professor Emeritus in Art History, The Patrice Marandel Former Chief Curator/Department Head of European Painting and JOURNAL 08 University of Melbourne. Sculpture, Los Angeles County Museum of Art. Charles Avery Art Historian specializing in European Jennifer Montagu Art Historian specializing in Italian Baroque. Sculpture, particularly Italian, French and English. Scott Nethersole Senior Lecturer in Italian Renaissance Art, The Courtauld Institute of Art, London. Andrea Bacchi Director, Federico Zeri Foundation, Bologna. Larry Nichols William Hutton Senior Curator, European and American Painting and Colnaghi Studies Journal is produced biannually by the Colnaghi Foundation. Its purpose is to publish texts on significant Colin Bailey Director, Morgan Library and Museum, New York. Sculpture before 1900, Toledo Museum of Art, Ohio. pre-twentieth-century artworks in the European tradition that have recently come to light or about which new research is Piers Baker-Bates Visiting Honorary Associate in Art History, Tom Nickson Senior Lecturer in Medieval Art and Architecture, Courtauld Institute of Art, underway, as well as on the history of their collection. Texts about artworks should place them within the broader context The Open University. London. of the artist’s oeuvre, provide visual analysis and comparative images. Francesca Baldassari Professor, Università degli Studi di Padova. Gianni Papi Art Historian specializing in Caravaggio. Bonaventura Bassegoda Catedràtic, Universitat Autònoma de Edward Payne Assistant Professor in Art History, Aarhus University. Manuscripts may be sent at any time and will be reviewed by members of the journal’s Editorial Committee, composed of Barcelona. -

City Walk - Parma

CITY WALK - PARMA I Those who say Parma say Parmesan cheese and Parma ham. Of course we will soon tell more about these delicacies, but the city itself first deserves all the attention. Because in addition to the culinary heritage, Parma can be proud of a fascinating history, which has made the city into a vibrant, atmospheric and sometimes even fairytale place. Particularly under the rule of the Farnese family, Parma grew into a stately city, with beautiful houses and monuments, artists of level and brilliant music. Fortunately, a large part of the atmosphere - and of the cultural heritage - has been preserved, so that you feel back in time in a few centuries. On the previous picture you see, for example, the campanile, the bell tower, the Duomo, and the magnificent Baptistery, Parma's great pride. Until 1606, Parma also had an eye-catching tower, with many different layers that seemed to have sprung from the fantasy of a dreamy artist, who seemed to have shaken some other frills out of his sleeve at each layer. Yet the tower is really built. With its more than one hundred and thirty meters he was a symbol for the city of Parma. That must have been an impressive sight. Perhaps the enormous height was calculated too optimistically by the artist who designed the tower, because in 1606 the tower collapsed. Unfortunately he has never been rebuilt, but fortunately Parma still houses enough other eye-catchers that you will discover during this City Walk, from the pastel-colored Do you want to stay in Parma? A stylishly decorated room awaits you at B & B Al Battistero d'Oro, with a bed that looks so attractive that you can book a one-night trip to dreamland. -

Antonio Allegri Detto Il Correggio 1489 - 1534

ANTONIO ALLEGRI DETTO IL CORREGGIO 1489 - 1534 L’ARTISTA Antonio Allegri detto il “Correggio” nasce a Correggio, da Pellegrino e Bernardina Piazzoli degli Ormani, nella seconda metà del Quattrocento, presumibilmente, secondo storici e critici, nel 1489. I nome di Antonio Allegri, compare per la prima volta nel 1511 quale padrino a Correggio di un neonato di casa Vigarini, e la notizia assume un certo valore in quanto non si hanno altri documenti relativi alla la prima giovinezza dell’artista. “La famiglia Allegri discendeva forse da un Allegro, cittadino libero, che nell'anno 1329 prestava giuramento di vassallaggio ai Signori di Correggio. Altri vogliono che il capostipite del pittore sia da ricercarsi al tempo della Contessa Matilde, o da un Allegri di nome Pietro, patrizio reggiano vissuto nel sec. XIII. Certo è che il sicuro capostipite della casata è Giacomo Allegri, nonno di Pellegrino, vivente nel 1446, come appare da un rogito di quell'anno. La famiglia Allegri apparteneva alla piccola borghesia. Pellegrino negoziava panni e tessuti in genere. Non si conosce se avesse bottega stabile; forse passava di casa in casa come ambulante. Nei rogiti, il nome di Pellegrino è preceduto dall'appellativo di Maestro, titolo non disprezzabile che veniva dato ai membri della minuta e piccola borghesia. La madre di Antonio, Bernardina, apparteneva pur essa a famiglia borghese, ma di una borghesia più elevata e di ciò fa prova, fra l'altro' il fatto che gli Aromani possedevano un sepolcro in S. Francesco, al pari delle famiglie più cospicue di Correggio. A Pellegrino Allegri non mancavano certo i mezzi per sostenere la famiglia. -

Camerae Pictae

cameræ pictæ LE PIÙ BELLE STANZE SEGRETE DEL RINASCIMENTO PAGANO IN VALPADANA mantova , parma E fontanellato IDEE E CONSIGLI PER UN ITINERARIO DI MERMERAVIGLIAAVIGLIA DI alessandra ruffino COMUNE DI FONTANELLATO PROVINCIA DI PARMA I perché di un percorso In quell’epoca di riscoperta dell’antico e di sviluppo dell’arte dotto e laico che fu il Rinascimento, almeno fino al Sacco di Roma del 1527 (dopo il quale la libertà creativa degli artisti fu spesso condizionata), in quell’area d’Italia fiorita lungo la Piana del Po, chiamata allora “Lombardia”, alcune corti e piccole città – invitando grandi maestri in pittura, scultura e architettura a realizzare opere sui propri territori – si apprestavano così ad acquistare una fama che sarebbe durata nei secoli. Tre di questi centri, MantovaMantova,Mantova Parma e FontanellatoFontanellato, vennero proprio allora impreziositi e resi unici dai lavori di tre pittori insigni: Andrea Mantegna (Isola di Carturo, Padova 1431 ca. – Mantova 1506), Antonio Allegri detto il Correggio (Correggio 1489 ca. – 1534), e Francesco Mazzola detto il Parmigianino (Parma 1503 – Casalmaggiore 1540). Su queste tre destinazioni è dunque impostato un itinerario che suggeriamo di percorrere soprattutto per poter ammirare tre camere dipinte che non è esagerato annoverare tra le più belle stanze del mondo: la Camera degli Sposi (o Camera Picta ) affrescata dal Mantegna nel Castello di San Giorgio a Mantova tra il 1465 e il 1474, la Camera di San Paolo decorata verso il 1519 da Correggio («il primo che in Lombardia cominciasse cose della maniera moderna », sentenziò nel 1568 il Vasari) in una Parma non ancora capitale (i Farnese vi si sarebbero infeudati nel 1545) e il Camerino di Diana , che Parmigianino dipinse nella piccola corte dei Sanvitale a Fontanellato nel 1524. -

From Artist to Audience Would Not Have Been Possible This Elegant and Professional Publication

FromITALIAN Artist DRAWINGS to AND Audience PRINTS from the 15th through 18th Centuries FromITALIAN Artist DRAWINGS to AND Audience PRINTS from the 15th through 18th Centuries Works from the Darlene K. Morris Collection March 4 – April 16, 2016 Curated by: C. Madeline Fritz Paris Humphrey Samantha Mendoza-Ferguson Sara Pattiz Rebecca Race Isabel Richards Samuel Richards THE TROUT GALLERY • Dickinson College • Carlisle, Pennsylvania This publication was produced in part through the generous support of the Helen Trout Memorial Fund and the Ruth Trout Endowment at Dickinson College. Published by The Trout Gallery, Dickinson College, Carlisle, Pennsylvania 17013. Copyright © 2016 The Trout Gallery. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from The Trout Gallery. All photographs Andrew Bale, unless otherwise noted. Design: Amanda DeLorenzo, Dickinson College Office of Design Services Printing: Pemcor, Inc., Lancaster, Pennsylvania ISBN 978-0-9861263-0-7 Cover: Carlo Urbino (attributed), Study sheet with Two Standing Men, ca. 1560. Drawing. Courtesy Darlene K. Morris Collection (cat. 14). Back cover: Diana Mantuana (Ghisi, Scultori), Farnese Bull (The Punishment of Dirce), 1581. Engraving. Courtesy Darlene K. Morris Collection (cat. 16). Title page: Gaetano Gandolfi,Saint Anthony the Great, ca. 1770. Etching. Courtesy Darlene K. Morris Collection (cat. 33). Acknowledgements Dickinson College’s senior Art History Seminar is unique for transporting the works himself to the College during the among undergraduate programs in art history in both process summer of 2015. He was also of great assistance in procuring and outcome.