Mémoire De Master Académique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Réhabilitation Des Villes À Secteurs Sauvegardé, En Europe Et Au Maghreb

Réhabilitation des villes à secteurs sauvegardé, en Europe et au Maghreb Barcelone, 16 Mai 2011 M. Ballalou Zouhir: Directeur de la culture de la Wilaya de Ghardaïa MEDITERRANEE Alger Constantine Dans le paysage historique et culturel national, la vallée du Oran M’Zab, berceau d’une civilisation ksourienne DJERBA AIN MADI TUNISIE millénaire, constitue de nos Laghouat jour une référence dans la MAROC parfaite harmonie entre La vallée du M’Zab Ghardaïa l’organisation sociale, le SADRATA système d’urbanisation, la Ouargla typologie architecturale, la BECHAR AL-MENIAA maîtrise des ressources hydriques et l’équilibre Tindouf A L G E R I E LIBYE écologique. ADRAR L’ingéniosité du système Ilizi d’urbanisation dans la MAURITANIE maîtrise de la structuration territoriale et le savoir faire architecturale lui ont valu Tamanrasset son classement comme patrimoine national en 1971 MALI et patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 1982. NIGER TOMBOUCTOU Selon la loi 98-04, sont considérés comme patrimoine culturel de la nation, d’une part, les biens culturels immobiliers tels que les monuments historiques, les sites archéologiques et les ensembles urbains ou ruraux; et, d’autres part, les biens culturel mobiliers comme les vestiges préhistoriques, les divers objets de l’antiquité, le matériel anthropologiques et les manuscrits et les archives; légués par les différentes civilisations qui se sont succédés de la préhistoire à nos jours. Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels considérés comme des produits de manifestations sociales et de création individuelles et collectives qui s’expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours. -

Journal Officiel N°2020-5

N° 05 Mercredi 4 Joumada Ethania 1441 59ème ANNEE Correspondant au 29 janvier 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441 29 janvier 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République............................................................................................................................. 4 Décret exécutif n° 19-391 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019........................................................................................................................................ -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets

No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

L'espace SAHARIEN ALGERIEN, Dynamiques Démographiques Et

Université de Franche-Comté U.F.R Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société Institut de Géographie, Laboratoire THEMA. L’ESPACE SAHARIEN ALGERIEN, Dynamiques démographiques et migratoires KOUZMINE Yaël Maîtrise de Géographie Sous la direction de Monsieur Jacques FONTAINE Année universitaire 2002-2003 SOMMAIRE REMERCIEMENTS p 1 INTRODUCTION p 2 METHODOLOGIE p 4 1. Les outils informatiques p 4 Le traitement des données La cartographie Le traitement de texte 2. La délimitation de l’espace saharien par les découpages p 6 Le découpage par wilaya Le découpage communal Le découpage par ERI CHAPITRE 1 : Présentation de « l’espace saharien » 1. Introduction: De l’immensité et du vide p 16 2. Approche géographique p 17 2-1. Présentation géomorphologique p 17 2-2. La contrainte de l’aridité p 20 2-2-1. Une dualité des saisons 2-3. La mobilisation des ressources en eau p 23 2-3-1. Les modes d’irrigation concentrée des oasis 2-3-2. L’hydraulique moderne, une remise en cause des acquis traditionnels ? 1/ Barrage de Djorf Torba et périmètres irrigués 2/ Irrigation par pivots 3/ Le développement des motopompes 2-4. L’agriculture saharienne, déclin d’un modèle ou renaissance ? p 31 2-4-1. La tradition oasienne 2-4-2. Le renouveau de l’agriculture saharienne 2-4-3. « L’agriculture de marché » (BISSON, 1992) 2-5. La structuration de l’espace saharien par les réseaux p 35 2-5-1. Le réseau routier 2-5-2. La création d’un espace aérien 3. APPROCHE HISTORIQUE p 40 3-1. -

Congrès Algérien De Mécanique

Université de Ghardaia ﺟـــﺎﻤﻌﺔ غــــــردايــــــــﺔ Congrès Algérien de Mécanique Congrès Algérien de Mécanique 23—26 février 2020 • Ghardaia, Algérie 23—26 février 2020 • Ghardaia, Algérie Association Algérienne de Transfert de Second Call for Papers / Second Appel à Communication Président d’honneur / Honorary Chair All submitted papers (2 pages of extended abstract in DOC format) should be DADAMOUSSA Belkhir (Recteur Univ. Ghardaia / President ) Technologie (a2t2) اﻠﺠــﻤﻌــﻴﺔ اﻠﺠـﺰاﺌرﻴﺔ ﻠﺘﻨﻗﻞ اﻠﺗﻜﻨﻮﻠﻮﺠيﺎﺖ written in accordance with the template provided at the CAM2019 website. Co-Président d’honneur / Honorary Co-Chair Submission implies the willingness of at least one of the authors to register the DAMOU Ahmed (Président de @2t2 / @2t2 President) work. All the submitted papers should be submitted via online to the following system. Please click Submission through EasyChair requires that an account in the system be created by a prospective author first. In order to create a new Comité d’Organisation National / National Organizing Committee account, select the "I have no EasyChair account" option. The paper submission Président / General Chair Co-Présidents / Co-Chairs system is: MAARADJ Houari (Ghardaïa) MILOUDI Abdelhamid (Alger) Congrès Algérien https://easychair.org/conferences/?conf=cam2019 BOUARAOUR Kamel (Ghardaïa) Deadline for communication submission April 30, 2019 May 31, June 30, 2019 Notification of acceptance June 30, 2019 July 31, 2019 Membres / Members de Mécanique Deadline of final Registration October 31, 2019 AGGOUNE Med Salah (Ghardaïa) Deadline of Registration Fees Payment October 31, 2019 ARIF Mohamed (Ghardaïa) BAHRI Ahmed (Ghardaïa) Tous les articles soumis (2 pages d’un résumé étendu au format DOC) doivent BEKAR Belkacem (Ghardaïa) être rédigés conformément au modèle disponible dans le site web du congrès. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Octobre 2018

N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Research Article

Journal of Fundamental and Applied Sciences Research Article ISSN 1112-9867 Available online at http://www.jfas.info STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS CHARACTERIZING THE QUALITY OF EL’MENIA LAKE. ALGERIA S. Benbitour1, Z. Babaamer2 lLaboratory of Mathematics and Applied Sciences, Faculty of Science and Technology, University of Ghardaia, Algeria 2Laboratory of Materials, Energy Systems Technology and Environment, Faculty of Science and Technology, University of Ghardaia, Algeria Received: 07 February 2019/ Accepted: 26 April 2019 / published online: 01 May 2019 ABSTRACT The objective of this work is to evaluate the physico-chemical quality of El-Menia Lake, experiencing the effect of the discharges of waste water in this lake. The results of physico-chemical study show that El-Menia Lake is characterized by a high conductivity and very hard quality with remarkable pollution in most points. Concerning the concentrations of heavy metal elements we found a high concentration in some metals like the lead, cadmium, cobalt and some metals less than standard value of surface water. Keywords: El-Menia Lake, physico-chemical analysis, heavy metals. Author Correspondence, e-mail: [email protected] doi: http://dx.doi.org/10.4314/jfas.v11i2.26 1. INTRODUCTION Wetlands are among the most productive ecosystems on Earth. Sometimes described as the "landscape kidneys" for the functions they perform in the hydrological and chemical cycles and sometimes as "organic supermarkets" because of the vast food webs and the rich biological diversity they sustain. Journal of Fundamental and Applied Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Libraries Resource Directory. -

Communes of Algeria

S.No. Commune HASC Population 1 Abadla DZ.BC.AB 10,845 2 Abalissa DZ.TM.AB 6,484 3 Abi Youcef DZ.TO.AU 7,743 4 Abou El Hassen DZ.CH.AH 20,164 5 Achaacha DZ.MG.AC 31,360 6 Adekar DZ.BJ.AD 13,495 7 Adrar DZ.AR.AD 43,903 8 Afir DZ.BM.AF 12,613 9 Aflou DZ.LG.AF 53,260 10 Aghbal DZ.TP.AG 6,606 11 Aghbalou DZ.BU.AG 19,530 12 Aghlal DZ.AT.AG 6,841 13 Aghni-Goughrane DZ.TO.AG 10,833 14 Aghrib DZ.TO.AR 13,408 15 Ahl El Ksar DZ.BU.AK 12,315 16 Ahmed Rachedi DZ.ML.AR 14,489 17 Ahmer El Ain DZ.TP.AA 25,633 18 Ahnif DZ.BU.AF 10,268 19 Ain Abessa DZ.SF.AB 15,058 20 Ain Abid DZ.CO.AA 25,958 21 Ain Adden DZ.SB.AA 2,319 22 Ain Arnat DZ.SF.AA 30,129 23 Ain Azel DZ.SF.AZ 41,073 24 Ain Bebouche DZ.OB.AC 14,597 25 Ain Beida DZ.OB.AB 92,197 26 Ain Beida DZ.OG.AB 14,500 27 Ain Beida Harriche DZ.ML.AB 18,513 28 Ain Ben Beida DZ.GL.AB 8,269 29 Ain Benian DZ.AD.AN 4,677 30 Ain Benian DZ.AL.AB 52,343 31 Ain Ben Khelil DZ.NA.AB 3,776 32 Ain-Bessem DZ.BU.AB 36,830 33 Ain Biya DZ.OR.AB 26,253 34 Ain Bouchekif DZ.TR.AB 12,386 35 Ain Boucif DZ.MD.AB 24,434 36 Ain Boudinar DZ.MG.AB 5,241 37 Ain Bouihi DZ.AD.AB 13,920 38 Ain Bouziane DZ.SK.AB 8,381 39 Ain Charchar DZ.SK.AC 13,717 40 Ain Chouhada DZ.DJ.AC 8,337 41 Ain Defla DZ.AD.AD 52,276 42 Ain Deheb DZ.TR.AD 25,366 43 Aïn Djasser DZ.BT.AD 13,232 44 Aïn El Arbaa DZ.AT.AA 12,443 45 Ain El Assel DZ.ET.AA 12,482 www.downloadexcelfiles.com 46 Ain El Berd DZ.SB.AB 13,779 47 Ain El Berda DZ.AN.AB 17,446 48 Ain El Diss DZ.OB.AD 2,741 49 Ain El Fakroun DZ.OB.AF 47,237 50 Ain El Hadid DZ.TR.AH 13,358 51 Ain El Hadjar DZ.BU.AH -

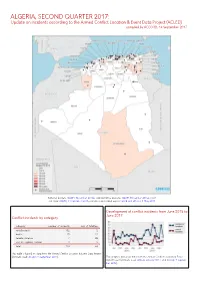

Algeria, Second Quarter 2017: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project

ALGERIA, SECOND QUARTER 2017: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 14 September 2017 National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; incid- ent data: ACLED, 9 September 2017; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 Development of conflict incidents from June 2015 to June 2017 Conflict incidents by category category number of incidents sum of fatalities riots/protests 102 2 battle 11 21 remote violence 7 20 violence against civilians 3 0 total 123 43 This table is based on data from the Armed Conflict Location & Event Data Project (datasets used: ACLED, 9 September 2017). This graph is based on data from the Armed Conflict Location & Event Data Project (datasets used: ACLED, January 2017, and ACLED, 9 Septem- ber 2017). ALGERIA, SECOND QUARTER 2017: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 14 SEPTEMBER 2017 LOCALIZATION OF CONFLICT INCIDENTS Note: The following list is an overview of the incident data included in the ACLED dataset. More details are available in the actual dataset (date, location data, event type, involved actors, information sources, etc.). In the following list, the names of event locations are taken from ACLED, while the administrative region names are taken from GADM data which serves as the basis for the map above. In Adrar, 1 incident killing 0 people was reported. The following location was affected: Adrar. In Alger, 10 incidents killing 0 people were reported. The following locations were affected: Algiers, Bab Ezzouar. -

L'agriculture Saharienne

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE ABDELHAMID IBENBADIS - MOSTAGANEM FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE DEPARTEMENT D’AGRONOMIE THESE DE DOCTORAT EN SCIENCES Filière : Sciences agronomiques Présentée par : ZENKHRI Salah Thème : L’agriculture saharienne : Du système oasien traditionnel à l’établissement d’une conception d’économie de marché et de développement durable Composition du jury de Soutenance : M. Brahim LOTMANI, Professeur, Université Abdelhamid Iben Badis de Mostaganem..Président M. Lakhdar KOURI, Professeur, Université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem….. Directeur de thèse M. Mohamed Lakhdar SAKER, Professeur, Université Kasdi Merbah de Ouargla….… ..Examinateur M. Ali MASMOUDI, Maître de conférences, Université Mohamed Khider Biskra……..Examinateur M. Boualem BOUAMMAR, Professeur, Université Kasdi Merbah de Ouargla.…………Examinateur Année Universitaire : 2016-2017 Dédicace A la mémoire de mon défunt père, A ma chère mère, A ma chère épouse, A mes enfants, A mon frère et sœurs A toute la famille ZENKHRI Je tiens à rappeler une rencontre décisive et déterminante pour moi, Celle d’un frigoriste qui a juré de devenir Médecin, je veux parler de mon cousin Salah-Eddine CHAIB, que j’ai fréquenté longuement, et j’ai retenu de lui la sûreté, l’humour et son sens implacable de la réalité. C’est avec lui que j’ai progressé. Il a droit à ma gratitude. Je dédie ce travail 1 Remerciements C’est pour moi un devoir d’exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui ont de près ou de loin, contribué à l’élaboration de ce travail. Ma reconnaissance va tout d’abord à Monsieur KOURI Lakhdar pour avoir accepté l’encadrement de ma thèse de doctorat en tant que directeur de ce travail. -

Les Parcours Sahariens Entre Usage Et Enjeu! Cas De La Région De Ghardaïa

ISSN- 2170-1318 SENOUSSI Abdelhakim et BENSEMAOUNE Youcef Les parcours sahariens entre usage et enjeu! Cas de la région de Ghardaïa Senoussi Abdelhakim et Bensemaoune Youcef Laboratoire Bioressources Sahariennes; Préservation et Valorisation. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers Université Kasdi Merbah-Ouargla (Algérie) [email protected] Résumé- La présente étude montre que les espaces pastoraux sahariens, estimés à 28 millions d’hectares sont sous l’emprise de multiples contraintes notamment d’ordre anthropique, où dans la région de Ghardaïa, le système d’élevage extensif a régressé à cause de l’évolution du mode de vie des éleveurs. Les investigations de terrain révèlent respectivement 25% des éleveurs sont de véritables nomades, 15% seulement sont des sédentaires et majoritairement (60%) sont des semi-nomades. Par ailleurs, le mode d’exploitation des espaces de parcours montre que 60% des éleveurs les surexploitent, corollaire d’un surpâturage causé par une surcharge et de là leur dégradation. Alors que l’extension des superficies agricoles a engendré une soustraction des espaces de parcours. Autrement dit, un système de culture vient se plaquer sur l’espace pastoral. Ce dernier est passé de 21742 ha en 2006 à 26436 ha en 2007, soit une diminution de l’ordre de 4694 ha. Devant cette situation alarmante et devant la fragilité du milieu saharien, nous admettons que l’espace pastoral saharien nous interpelle à travers un aménagement adéquat et une gestion rationnelle dans une perspective de durabilité. Pour se faire, un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Espace (S.A.G.E.) pratique et faisable serait fortement recommandé. -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya De Ghardaïa

La couverture sanitaire de la wilaya de Ghardaïa Pr. Larbi ABID La wilaya de Ghardaïa est située dans la vallée du Mzab, au nord du Sahara. Elle est limitée au Nord par la wilaya de Laghouat (200 Km) ; au Nord Est par la wilaya de Djelfa (300 Km) ; à l’Est par la wilaya de Ouargla (200 Km) ; au Sud par la wilaya de Tamanrasset (1470 Km) ; au Sud- Ouest par la wilaya d’Adrar (400 Km) ; à l’Ouest par la wilaya d’El Bayadh (350 Km). Elle couvre une superficie de 84660 km2. Cette wilaya se caractérise par trois principales zones géographiques : • le Grand Erg Oriental dont les dunes peuvent atteindre une hauteur de 200 m ; • la Hamada, un plateau caillouteux ; • la vallée du Mzab, c’est dans le creux de l’Oued Mzab que sont construites les cinq cités du Mzab. Les Escarpements rocheux et les oasis déterminent le paysage dans lequel sont localisées les villes de la pentapole du M’Zab et autour duquel gravitent d’autres oasis (Berriane, Guerrara, Zelfana, Metlili et beaucoup plus éloignée au Sud El Menea). L’ensemble géomorphologique dans lequel s’inscrit le M’Zab est un plateau rocheux, la Hamada, dont l’altitude varie entre 300 et 800 mètres. Le paysage est caractérisé par une vaste étendue pierreuse où affleure une roche nue de couleur brune et noirâtre. Ce plateau a été masqué par la forte érosion fluviale du début du quaternaire qui a découpé dans sa partie Sud des buttes à sommets plats et a façonné des vallées. L’ensemble se nomme la chebka «Filet» à cause de l’enchevêtrement de ses vallées.