Echogéo , Sur Le Vif 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Page 01 Du 13.03 S Mise En Page 1

DK NEWS MÉTÉO 19° : ALGER 33° : TAMANRASSET QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION www.dknews-dz.com Mardi 13 mars 2018 - 25 joumada al-thania 1439 - N° 1860 - 5e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€ ALGÉRIE - MAURICE ALGÉRIE – UNION AFRICAINE ALGÉRIE - ÉNERGIE Le Président M.Guitouni ... Et félicite Le président M. Ouyahia Bouteflika félicite s'entretient aussi de la Commission reçoit le son homologue avec le P-DG le Premier de l’UA rend président de mauricien pour de la compagnie ministre hommage la Commission la fête nationale mauricien au Président de l'Union General de son pays ... P. 24 Bouteflika africaine P. 24 Electric P. 24 ÉCONOMIE Le FMI partage le même diagnostic d’évaluation de l’économie algérienne que celui établi par les pouvoirs publics Le Fonds monétaire international (FMI) partage le même diagnostic d’évaluation de l’économie algérienne établi par les pouvoirs publics, ainsi que les objectifs qu'ils ont fixés pour son ajustement et sa transformation, a affirmé hier à Alger, un haut responsable de cette institution internationale. S'exprimant lors d'une conférence de presse au terme de sa visite en Algérie, à la tête d'une délégation d'experts, le Chef de mission Algérie du FMI, Jean-François Dauphin a indiqué que "son institution partageait le même diagnostic que celui établi par les autorités algériennes (concernant l'économie nationale) et aussi ce double objectif d'ajustement et de transformation économique, avec la volonté de voir comment parvenir à cette transformation de la manière la plus douce possible". P. 24 PARLEMENT - ARMÉE HOMMAGE RESSOURCES EN EAU TRANSPORT La commission de Les femmes du secteur M. -

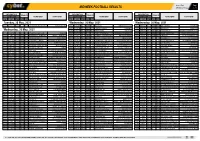

Midweek Football Results Midweek Football Results Midweek Football Results

Issued Date Page MIDWEEK FOOTBALL RESULTS 27/05/2021 10:22 1 / 3 INFORMATION INFORMATION INFORMATION RESULTS RESULTS RESULTS GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM No CAT TIME HT FT No CAT TIME HT FT No CAT TIME HT FT Tuesday, 25 May, 2021 Wednesday, 26 May, 2021 Wednesday, 26 May, 2021 3171 ECU2 03:00 : 3:1 CD DUROS DEL BALON GUALACEO SC 3247 RUSZMA 14:00 2:1 2:2 RODINA-2 LOKOMOTIV-M LFK 3184 GRE3G10 17:00 0:0 1:0 GS ALMIROU AO POROS 3248 RUSUW 14:00 0:1 1:3 TOBOL KURGAN TYUMEN-D 3185 GRE3G10 17:00 1:0 3:0 NIKOLAOS DAMASTA Wednesday, 26 May, 2021 3276 CROCW 14:00 0:1 0:5 ZNK AGRAM OSIJE (W) 3186 GRE3G2 17:00 0:2 1:3 EDESSAIKOS MEGAS ALEXANDROS T.. 3200 CORPA 06:00 1:1 2:2 SPORTING SAN JOSE LIMON FC 3262 RUSTKC 14:30 : : UOR-2 STAVROPOL DINAMO-M STAVROPOL 3187 GRE3G3 17:00 4:0 5:0 ANAG. KARDITSAS ERMIS AMYNTAIOU FC 3001 JAP3 07:00 1:0 2:1 FUKUSHIMA UNITED FC GRULLA MORIOKA 3208 CHN2 14:35 0:0 1:1 JIANGXI LIANSHENG FC BEIJING KONGGU 3189 TUNC 17:00 1:0 3:1 AFRICAIN CLUB S HAMMAM-LIF 3002 ETH 10:00 1:0 3:0 HAWASSA CITY FC DIRE DAWA 3209 CHN2 14:35 2:0 3:1 WUHAN THREE TOWNS .. ANHUI LITIAN 3190 TUNC 17:00 : : AS MARETH CS TABARKA 3201 CHL2GA 10:00 0:0 0:3 DANDONG TENGYUE SHAOXING KEQIAO YUE. -

Les Territoires Du Football En Tunisie (1906-2015) Ali Langar, Myriam Baron, Claude Grasland

Les territoires du football en Tunisie (1906-2015) Ali Langar, Myriam Baron, Claude Grasland To cite this version: Ali Langar, Myriam Baron, Claude Grasland. Les territoires du football en Tunisie (1906-2015). EchoGéo, Pôle de Recherche pour l’Organisation et la diffusion de l’Information Géographique, 2018, 10.4000/echogeo.16209. halshs-01976866 HAL Id: halshs-01976866 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01976866 Submitted on 10 Jan 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. EchoGéo Sur le Vif | 2018 Les territoires du football en Tunisie (1906-2015) Territories of soccer in Tunisia (1906-2015) Ali Langar, Myriam Baron et Claude Grasland Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/echogeo/16209 ISSN : 1963-1197 Éditeur Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (CNRS UMR 8586) Ce document vous est offert par Université Paris-Est Créteil Val de Marne Référence électronique Ali Langar, Myriam Baron et Claude Grasland, « Les territoires du football en Tunisie (1906-2015) », EchoGéo [En ligne], Sur le Vif, mis en ligne le 11 décembre 2018, consulté le 13 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/echogeo/16209 Ce document a été généré automatiquement le 13 décembre 2018. -

Africa Cup of Nations 2013 Media Guide

Africa Cup of Nations 2013 Media Guide 1 Index The Mascot and the Ball ................................................................................................................ 3 Stadiums ........................................................................................................................................ 4 Is South Africa Ready? ................................................................................................................... 6 History ........................................................................................................................................... 9 Top Scorers .................................................................................................................................. 12 General Statistics ......................................................................................................................... 14 Groups ......................................................................................................................................... 16 South Africa ................................................................................................................................. 17 Angola ......................................................................................................................................... 22 Morocco ...................................................................................................................................... 28 Cape Verde ................................................................................................................................. -

Weekend Football Results Weekend Football

Issued Date Page WEEKEND FOOTBALL RESULTS 04/04/2021 09:38 1 / 6 INFORMATION INFORMATION INFORMATION RESULTS RESULTS RESULTS GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM No CAT TIME HT FT No CAT TIME HT FT No CAT TIME HT FT Saturday, 03 April, 2021 Saturday, 03 April, 2021 Saturday, 03 April, 2021 6001 MEX 06:30 0:0 0:1 FC JUAREZ CRUZ AZUL 6341 ROMW 11:00 : : AC BIHOR UNITED (W) ATLETIC ONIX (W) 6358 RUSMOC 13:00 : : FC VIDNOE FC LUBERTSI 6447 AST 06:30 : 0:2 ADAMSTOWN ROSEBUD.. CHARLESTOWN CITY 6342 ROMW 11:00 : : ACS ASU POLITEHNICA .. LUCEAFARUL FILIASI (W) 6359 RUSMOC 13:00 : : SSH MOZHAISK FK PHYSTECH 6002 JAP 07:00 0:0 1:1 YOKOHAMA MAR. SHONAN BELLMARE 6534 HUN19 11:00 1:1 5:2 BUDAPEST HONVED U19 MTK HUNGARIA U19 6360 RUS3 13:00 1:0 1:0 BIOLOG NOVOKUBANSK SPARTAK NALCHIK 6529 JAP3 07:00 : 3:2 GRULLA MORIOKA FC IMABARI 6627 ITW1 11:00 1:0 1:0 GENOA CFC U19 AS ROMA U19 6361 RUS3 13:00 0:1 1:2 FC KAZANKA MOSCOW FC CHITA 6531 AUFA 07:15 : : BOX HILL UNITED SC MORNINGTON 6701 UKR21 11:00 1:1 2:1 SHAKHTAR DONETSK U.. VORSKLA POLTAVA U21 6364 GEO 13:00 1:1 1:1 FC DINAMO BATUMI FC LOKOMOTIVI TBILISI 6255 AUNSW 07:30 : 0:2 SUTHERLAND SHARKS BLACKTOWN CITY FC 6702 UKR21 11:00 0:3 1:3 FC MINAJ U21 KOLOS KOVALIVKA U21 6365 POL3G4 13:00 0:0 0:0 FKS STAL KRASNIK SIARKA TARNOBRZEG 6332 SKO2 07:30 1:1 2:1 CHUNGNAM ASAN FC GYEONGNAM FC 6019 AU 11:05 0:1 1:1 BRISBANE ROAR FC WESTERN SYDNEY WA. -

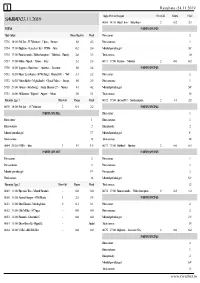

Sambata 23.11.2019

1 Rezultate /24.11.2019 Anglia Premier League Prim Gol Pauza Final SAMBATA 23.11.2019 0064 14:30 West Ham - Tottenham 2 0-2 2-3 FOTBAL PARIURI SPECIALE Duel Goluri Prima Repriza Final Prim corner 2 5736 18:00 Poli Iasi - FC Voluntari / Dijon - Rennes 1-0 4-3 Prim cartonas 1 5734 17:00 Brighton - Leicester City / FCSB - Astra 0-2 2-4 Minutul primului gol 36' 5735 17:00 Bournemouth - Wolverhampton / Watford - Burnley 2-0 3-3 Total cornere 10 5737 19:00 Milan - Napoli / Torino - Inter 2-2 2-3 0071 17:00 Everton - Norwich 2 0-0 0-2 5730 14:00 Leganes - Barcelona / Atalanta - Juventus 1-0 3-4 PARIURI SPECIALE 5732 16:30 Bayer Leverkusen - SC Freiburg / Eintracht F. - Wolfsburg2-1 2-2 Prim corner 2 5733 16:30 Union Berlin - M`gladbach / Crystal Palace - Liverpool 1-0 2-3 Prim cartonas 1 5738 21:00 Amiens - Strasbourg / Stade Brestois 29 - Nantes 1-1 4-2 Minutul primului gol 54' 5731 16:00 AS Livorno - Trapani / Angers - Nimes 2-0 3-1 Total cornere 14 Romania Liga 1 Prim Gol Pauza Final 0072 17:00 Arsenal FC - Southampton 2 1-1 2-2 0078 18:00 Poli Iasi - FC Voluntari 2 0-1 2-2 PARIURI SPECIALE PARIURI SPECIALE Prim corner 1 Prim corner 1 Prim cartonas 1 Prim cartonas 2 Prim penalty 2 Minutul primului gol 37' Minutul primului gol 8' Total cornere 13 Total cornere 14 0084 20:30 FCSB - Astra 1 1-1 1-3 0073 17:00 Watford - Burnley 2 0-0 0-3 PARIURI SPECIALE PARIURI SPECIALE Prim corner 2 Prim corner 1 Prim cartonas 2 Prim cartonas 1 Minutul primului gol 19' Prim penalty 2 Total cornere 16 Minutul primului gol 53' Romania Liga 2 Prim Gol Pauza Final Total cornere 12 0649 11:00 Ripensia Tim. -

Lower Leagues Regular Coupon 15/03/2020 08:51 1 / 5

Issued Date Page LOWER LEAGUES REGULAR COUPON 15/03/2020 08:51 1 / 5 BOTH TEAMS INFORMATION 3-WAY ODDS (1X2) DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5 1ST HALF - 3-WAY HT/FT TO SCORE HANDICAP (1X2) GAME CODE HOME TEAM 1 / 2 AWAY TEAM 1/ 12 /2 2.5- 2.5+ 01 0/ 02 1-1 /-1 2-1 1-/ /-/ 2-/ 2-2 /-2 1-2 ++ -- No CAT TIME DET NS L 1 X 2 1X 12 X2 U O 1 X 2 1/1 X/1 2/1 1/X X/X 2/X 2/2 X/2 1/2 YES NO HC 1 X 2 Sunday, 15 March, 2020 7017 AUNQW 09:00 L SOUTHS UNITED 9 - - - 8 BRISBANE ROAR QAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7019 HONG1 09:30 CENTRAL & WESTERN 6 - - - 5 EASTERN DISTRICT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7020 HONG1 09:30 TAI CHUNG 1 - - - 8 CITIZEN AA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7021 HONG1 09:30 WONG TAI SIN 13 - - - 12 DREAMS METRO GALLER.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7612 AUBRI 10:00 L SPRINGFIELD UNITED - - - WILLOWBURN FC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7028 IND 10:30 3 BALI UNITED PUSAM 1 1.75 3.55 4.00 5 PERSEPAM MU 1.17 1.22 1.88 1.95 1.75 2.25 2.15 4.40 2.70 4.50 23.0 14.5 5.80 15.0 7.50 9.10 36.0 1.70 1.95 0:1 2.90 3.65 1.90 7027 IND2 10:30 PUNJAB FC RESERVES - - - GARHWAL HEROES FC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7026 INDI2 10:30 Canc. MINERVA FC 3 - - - 10 AIZAWL FC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7613 CZE4 11:00 RUDOLFOV - - - FK MAS TABORSKO II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7037 RUSAM 11:00 FK TAMBOV YOUTH 8 - - - 5 SAMARA KR SOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7031 KAZ 11:00 1 FC OKZHETPES 12 2.60 2.90 2.70 6 FC KAISAR KYZYLORDA 1.37 1.32 1.40 1.50 2.35 3.30 1.85 3.45 4.80 5.50 29.0 13.8 4.30 13.8 5.00 5.70 29.0 1.95 1.70 0:1 5.60 3.95 1.42 7586 LATC 11:00 JDFS ALBERTS - - - SK SUPER NOVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7046 SIN 11:30 3 L HOUGANG UNITED FC 4 1.70 4.00 3.80 6 GEYLANG INT. -

Regular Coupon

REGULAR COUPON BOTH TEAMS Information 3-WAY ODDS (1X2) DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5 TO SCORE Game Code 1 / 2 1/ 12 /2 3- 3+ ++ -- No CAT TIME DET NS 1 HOME TEAM X AWAY TEAM 2 1X 12 X2 U O YES NO Sunday, 04 April, 2021 7426 BLR 16:00 3L 1.51 FC SLAVIA MOZYR 9 3.84 FC SMORGON 5.93 1.08 1.20 2.33 1.80 1.83 1.96 1.73 7136 CAFGA 16:00 1L 1.91 ENYIMBA 3.29 ES SETIF 3.95 1.21 1.29 1.79 1.50 2.35 2.16 1.62 7092 CAFGD 16:00 1L 1.81 NAMUNGO FC 3.07 NKANA FC 4.95 1.14 1.33 1.89 1.41 2.60 2.39 1.51 7424 CYP2 16:00 4L 1.92 DIGENIS M. 13 2.94 10 AKRITAS 3.34 1.16 1.22 1.56 1.63 2.01 1.82 1.79 7181 DEN2 16:00 1L 3.07 SKIVE 3.27 HOBRO IK 2.13 1.58 1.26 1.29 1.80 1.87 1.71 1.98 7149 EFAW 16:00 Women 1L 5.22 WOLVERHAMPTON W.. 4.55 NOTTINGHAM FORES.. 1.43 2.43 1.12 1.09 2.95 1.33 1.45 2.43 7434 EFAW 16:00 Women 1L 7.10 BILLERICAY TOWN LF.. 5.39 IPSWICH TOWN LFC 1.28 3.06 1.08 1.03 3.25 1.24 1.52 2.27 7439 EFAW 16:00 Women 1L 3.43 BURNLEY FC WOMEN 4.01 FYLDE LFC 1.76 1.85 1.16 1.22 2.70 1.39 1.40 2.58 7442 EFAW 16:00 Women 1L 1.12 PORTSMOUTH FC W. -

Midweek Football Results Midweek Football Results Midweek Football Results

Issued Date Page MIDWEEK FOOTBALL RESULTS 14/01/2021 08:53 1 / 2 INFORMATION INFORMATION INFORMATION RESULTS RESULTS RESULTS GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM GAME CODE HOME TEAM AWAY TEAM No CAT TIME HT FT No CAT TIME HT FT No CAT TIME HT FT Wednesday, 13 January, 2021 Wednesday, 13 January, 2021 Wednesday, 13 January, 2021 3001 AU 10:00 : : MACARTHUR FC MELBOURNE CITY FC 3172 SAFR2 15:30 : : SEKHUKHUNE UNITED PRETORIA CALLIES 3053 BRA20C 19:00 : : CONFIANCA EC PB U20 CONQUISTA MG U20 3002 CZE3A 11:30 0:1 1:1 FC HRADEC KRALOVE MAS TABORSKO 3173 SAFR2 15:30 : : STEENBERG UNITED RICHARDS BAY FC 3054 BRA20C 19:00 : : ENTRERRIENSE RJ U20 ESPORTIVO MG U20 3119 INFR 12:00 1:2 1:5 KAPFENBERGER SV 1919 NK MURA (SLO) 3174 INFR 15:45 : : RIJEKA ND GORICA 3055 BRA20C 19:00 : : IPE AMARELO MG U20 SHALLON ES U20 3124 TUR3 12:00 1:0 2:1 SILIVRISPOR MUGLASPOR 3022 INFR 16:00 C Canc. FC AARAU BASEL 3056 BRA20C 19:00 : : RIO PRETO MG U20 MAGEENSE FC RJ U20 3148 KENPR 12:00 1:0 1:1 ZOO FC POSTA RANGER FC 3023 CYP 16:00 0:0 1:1 APOEL AEK LAR. 3058 ROM 19:00 0:2 0:2 AFC HERMANNSTADT DINAMO BUC 3164 INFR 12:00 0:2 0:5 MEDIMURJE CAKOVEC SIBENIK 3024 ITC 16:00 0:1 1:1 FIORENTINA INTER 3097 BRA20C 19:00 : : MUNICIPAL RJ U20 KASKA JAPAN U20 3004 INFR 13:00 2:0 5:0 WISLA KRAKOW PODHALE NOWY TARG 3028 INDIA 16:00 0:2 1:2 DELHI DYNAMOS FC CHENNAIYIN FC 3115 INFR 19:00 C Canc. -

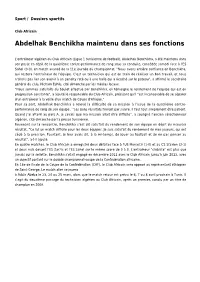

Abdelhak Benchikha Maintenu Dans Ses Fonctions

Sport / Dossiers sportifs Club Africain Abdelhak Benchikha maintenu dans ses fonctions L'entraîneur algérien du Club Africain (Ligue 1 tunisienne de football), Abdelhak Benchikha, a été maintenu dans son poste en dépit de la quatrième contre-performance de rang sous sa conduite, concédée samedi face à l'ES Sahel (0-0), en match avancé de la 11e journée du championnat. “Nous avons entière confiance en Benchikha, qui restera l'entraîneur de l'équipe. C'est un technicien qui est en train de réaliser un bon travail, et nous n'allons pas lier son avenir à un penalty raté ou à une balle qui a ricoché sur le poteau”, a affirmé le secrétaire général du club, Hicham Edhib, cité dimanche par les médias locaux. “Nous sommes satisfaits du boulot effectué par Benchikha, en témoigne le rendement de l'équipe qui est en progression constante”, a ajouté le responsable du Club Africain, précisant qu'il “est inconcevable de se séparer d'un entraîneur à la veille d'un match de Coupe d'Afrique.” Pour sa part, Abdelhak Benchikha a relevé la difficulté de sa mission à l'issue de la quatrième contre- performance de rang de son équipe . “Les bons résultats finiront par suivre. Il faut tout simplement être patient. Quand j’ai atterri au parc A, je savais que ma mission allait être difficile”, a souligné l'ancien sélectionneur algérien, cité dimanche par la presse tunisienne. Revenant sur la rencontre, Benchikha s'est dit satisfait du rendement de son équipe en dépit du mauvais résultat. “Ce fut un match difficile pour les deux équipes. -

Elmásigualadoenaños

MUNDO ATLETI Martes 11 de mayo de 2004 FUTBOL INTERNACIONAL 33 Argentina Veracruz-Cruz Azul.2-6....................................... Central Español-Deportivo Colonia.1-2........... San Luis-Toluca.1-1............................................. Plaza Colonia-Cerro.2-1...................................... EL MÁS IGUALADO EN AÑOS 13ª jornada Santos-Univeersidad Nuevo León.2-3............. Clasificación Olimpo-San Lorenzo.2-0............. Clasificaciones 1. Danubio, 23; 2. Cerrito, 20; 3. Peñarol, 17; 4. Banfield-Colón.3-1...................... GRUPO 1: 1. Toluca, 27; 2. Pachuca, 26; 3. Atlas, Liverpool,16;5.D.Colonia,14;6.Nacional,13;7. Estudiantes-Racing Club.1-0..... 24; 4. Puebla, 20; 5. Monterrey, 18. Fénix, 12; 8. Rentistas, 12: 9. Cerro, 12; 10. Wan- Arsen+al-Gimnasia y Esgrima.1-0.................... GRUPO2:1.UNAM,38;2.América,29;3.Queréta- derers,11;11.Misiones,10;12.Defensor,10;13. River Plate-Vélez Sarsfield.1-0........................... ro, 23; 4. Santos, 21; 5. U.A. Guadalajara, 17. Rocha, 9; 14. Bella Vista, 9; 15. P. Colonia, 8; 16. Quilmes-Rosario Central.1-0.............................. GRUPO3:1.Chiapas,41;2.U.NuevoLeón,23;3. Tacuarembó, 7; 17. C. Español, 6; 18. Mald., 5 ܘ Newell's Old Boys-Chacarita Júniors.4-1........... Cruz Azul, 22; 4. Morelia, 19; 5. San Luis, 18. Nueva Chicago-Lanús.0-0................................. GRUPO 4: 1. Guadalajara, 31; 2. Atlante, 24; 3. Paraguay Independiente-Boca Júniors.1-4....................... Irapuato, 23; 4. Necaxa, 21; 5. Veracruz, 17 ܘ Atlético de Rafaela-Talleres.1-0......................... 14ª jornada Clasificación Uruguay Olimpia-Libertad.0-3................... 1.Boca,31;2.River,29;3.Talleres, 24;4.Racing, 12 de Octubre-Nacional.1-2...... -

Jugaronconjuveniles

MUNDO ATLETI Martes 30 de noviembre de 2004 FUTBOL INTERNACIONAL 29 Argentina Semifinales Uruguay Atlante-Monterrey (miércoles y sábado) JUGARON CON JUVENILES 17ª jornada UNAM-Atlas (Jueves y domingo) ܘ 6ª jornada Lanús-Racing Club.2-3............... Defensor-Wanderers.2-1........... Rosario Central-Instituto.0-0..... Paraguay Fénix-Peñarol.0-3....................... Colón-Banfield.1-1...................... Liverpool-Cerrito.2-3.................. San Lorenzo-Almagro.1-1.................................. A Cerro Porteño le aguan la fiesta Rentistas-Danubio.2-1........................................ Independiente-Estudiantes.2-2........................ Cuatrodíasdespuésdeproclamar- Plaza Colonia-Nacional.1-1................................ Boca Júniors-Newell's Old Boys.1-3.................. secampeónabsolutoadosjorna- Clasificación Olimpo-Quilmes.4-2.......................................... das del final del Torneo Clausura, 1.Danubio, 15;2.Defensor,14;3.Peñarol,13;4. Gimnasia y Esgrima- Arsenal.0-3...................... Cerroalineó asus suplentes y fue derrotadopor Nacional, 10; 5. Liverpool, 9; 6. Rentistas, 9; 7. Huracán Tres Arroyos-Argentinos Júniors.3-1. el Libertad (4-3) ܘ Fénix, 4; 8. Wanderers, 4; 9. Cerrito, 4; 10. Plaza Vélez Sarsfield-River Plate.1-0........................... Colonia, 2 ܘ Clasificación 17ª jornada 1. Newell's, 33; 2. Estudiantes, 30; 3. Vélez, 30; Libertad-Cerro Porteño.4-3............................... Perú 4. River, 29; 5. Rosario, 27; 6. Banfield, 26; 7. Olimpia-Sol de América.2-2............................... Lanús, 26; 8. San Lorenzo, 24; 9. Colón, 24; 10. 12 de Octubre-Guaraní.1-2................................ Cienciano desbanca a un Cristal en crisis Gimnasia,24;11.Racing,23;12.Quilmes,23;13. Luqueño-Tacuary.2-3........................................ ElSporting Cristal encajósu quin- Boca, 22; 14. Arsenal, 20; 15. Almagro, 20; 16. Clasificación ta derrota seguida (2-1 ante el Independiente,20;17.Argentinos,16;18.Olim- 1.