Le Beau Masque

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Course Catalogue 2016 /2017

Course Catalogue 2016 /2017 1 Contents Art, Architecture, Music & Cinema page 3 Arabic 19 Business & Economics 19 Chinese 32 Communication, Culture, Media Studies 33 (including Journalism) Computer Science 53 Education 56 English 57 French 71 Geography 79 German 85 History 89 Italian 101 Latin 102 Law 103 Mathematics & Finance 104 Political Science 107 Psychology 120 Russian 126 Sociology & Anthropology 126 Spanish 128 Tourism 138 2 the diversity of its main players. It will thus establish Art, Architecture, the historical context of this production and to identify the protagonists, before defining the movements that Music & Cinema appear in their pulse. If the development of the course is structured around a chronological continuity, their links and how these trends overlap in reality into each IMPORTANT: ALL OUR ART COURSES ARE other will be raised and studied. TAUGHT IN FRENCH UNLESS OTHERWISE INDICATED COURSE CONTENT : Course Outline: AS1/1b : HISTORY OF CLASSIC CINEMA introduction Fall Semester • Impressionism • Project Genesis Lectures: 2 hours ECTS credits: 3 • "Impressionist" • The Post-Impressionism OBJECTIVE: • The néoimpressionnism To discover the great movements in the history of • The synthetism American and European cinema from 1895 to 1942. • The symbolism • Gauguin and the Nabis PontAven COURSE PROGRAM: • Modern and avantgarde The three cinematic eras: • Fauvism and Expressionism Original: • Cubism - The Lumière brothers : realistic art • Futurism - Mélies : the beginnings of illusion • Abstraction Avant-garde : - Expressionism -

Clouzot E Il Noir Programma W

Un progetto a cura di Azienda Speciale Palaexpo Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale Institut français Italia La Farfalla sul Mirino 18 gennaio > 12 marzo 2017 Palazzo delle Esposizioni - Sala Cinema INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI proiezioni in pellicola 35mm Spesso osteggiato in vita ma oggi acclamato come un maestro, Henri-Georges Clouzot è stato un regista orgogliosamente contro corrente, narratore disincantato di un mondo violento e colpevole che ha saputo esplorare con una lucidità eguagliata da pochi. In occasione del 40esimo anniversario della morte, avvenuta il 12 gennaio 1977, questo omaggio ripercorre le tappe salienti della sua carriera, da Il corvo a Legittima difesa, da Vite vendute a I diabolici, capolavori del cinema nero in cui la costruzione perfetta della suspense si accompagna a uno sguardo fortemente critico della società del tempo. Insieme ai film di Clouzot, il programma passa poi in rassegna molti classici del noir francese girati tra gli anni ’50 e ’70 e firmati da autori come Becker, Melville, Truffaut o Chabrol, senza dimenticare i registi che negli anni ’30 anticiparono stile e tematiche del genere, come nel caso di Jean Renoir. Il risultato è un mosaico di voci che permetterà di riscoprire alcuni momenti altissimi della storia del cinema d’Oltralpe, nonché uno dei suoi protagonisti più controversi e determinanti. 18 gennaio, ore 21.00 I DIABOLICI Les diaboliques, Francia, 1954, 110’, v.o. sott. it. di Henri-Georges Clouzot, con Simone Signoret, Vera Clouzot, Paul Meurisse La moglie e l’amante del dispotico direttore di un collegio si accordano per ucciderlo, ma quello che sembra un piano infallibile riserverà uno sconvolgente colpo di scena… Tra i primi thriller moderni, ebbe un’enorme risonanza in tutto il mondo, arrivando a influenzare anche maestri come Hitchcock. -

French Film Series to Conclude with Works from Final Period of the Classic Tradition

The Museum of Modern Art Department of Film 11 West 53 Street, New York, N.Y. 10019 Tel: 212-708-9400 Cable: MODERNART Telex: 62370 MODART ENTRANCE at 18 W. 54 #42 FOR IMMEDIATE RELEASE FRENCH FILM SERIES TO CONCLUDE WITH WORKS FROM FINAL PERIOD OF THE CLASSIC TRADITION In its final months, REDISCOVERING FRENCH FILM PART II, The Museum of Modern Art's comprehensive survey of French film history, will screen classics from the 1940s and • 50s, then pause to look back at the very beginnings of the long tradition of French filmmaking. The schedule for August begins with a look at the French cinema at the time of the Occupation and features two rare films of the liberation: Le Six Juin a l'Aube, a documentary made by the great feature film director Jean Gremillon, and Rene Clement's La Bataille du Rail. Also scheduled in August are two of the most striking French films noirs of the postwar period, Clouzot's Quai des Qrfevres and Yves All^gret's De'dee d'An vers, Simone Signoret's star-making vehicle. In September, the schedule will focus on the films of the 1950s, during the last flowering of the classic tradition before the tumult of the New Wave. Among the highlights are two film adaptations of Emile Zola's scathing social fiction—Julien Duvivier's Pot-Bouille and Marcel Carne*' s updated Therese Raquin—plus La Marie du Port, a rarely seen Carrie vehicle for France's most durable male star, Jean Gabin. Many of the most prominent French films of the '50s retreated into an acid-tinged nostalgia for the past; such resplendent examples of this tendency as Max Ophuls's La Ronde and Le Plaisir, Rene Clair's Les Grandes Manoeuvres and Les Belles-de-Nuit, and Jean Renoir's French Can-can are scheduled. -

Saint-Paul-En-Forêt

COUVERTURE St Paul-en-Forêt, le 30 juilet 2011 Au cours de l’histoire, le « devoir intellectuel » a toujours eu un rôle essentiel dans l’essor de notre Pays. Mettre à la disposition de nos ad- ministrés, et notamment de la jeu- nesse, les moyens indispensables à l’obtention d’un minimum d’ins- truction, chaque jour plus impor- tant, d’une culture générale assez large, c’est la responsabilité des élus. La mise en réseau de bibliothèques- médiathèques, bel exemple de so- lidarité intercommunale, répond à cette exigence en offrant la possi- bilité de lire, de se documenter, de s’intéresser aux problèmes d’actua- lité, de vivre avec son époque. Nous remercions les responsables qui, à quelque titre que ce soit, ont été associés à cette précieuse réali- sation au service du savoir. André Bagur, Maire de ST Paul-en-Forêt In medio stat virtus C’est par ces mots de son ex-libris que s’ouvre le remarquable ouvrage de Célestin Arnaud consacré à St Paul-en-Forêt, publié en 1931 par la Société d’Etudes Scientifiques et Archéologiques de Draguignan. « Ni trop ni trop peu » complète cette formule de sagesse exprimée par Célestin Arnaud, licencié ès Lettres, Officier de l’Instruction Publique, Professeur Honoraire de l’enseignement Primaire et Su- périeur : ni trop ni trop peu ! Avec cet ouvrage des plus poin- tus consacré à notre village de l’époque, l’auteur nous offre une vision d’ensemble de la commune extrêmement « fouillée », démon- trant, si besoin est, combien le livre est essentiel au savoir et à la connaissance. -

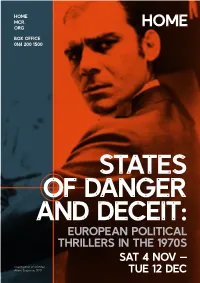

States of Danger and Deceit

home mcr. org home box office 0161 200 1500 States of Danger and Deceit: European Political Thrillers IN the 1970s Sat 4 Nov – Investigation of a Citizen Above Suspicion, 1970 Tue 12 Dec We open the season with Costa-Gavras’ seminal work Z on Sat 4 Nov, 20:20. STATES OF DANGER AND DECEIT: See pages 6 – 9 for our Director in Focus: Costa-Gavras. EUROPEAN POLITICAL THRILLERS IN THE MATTEI AFFAIR (U) + POST-SCREENING THE 1970S DISCUSSION (IL CASO MATTEI) Sun 5 Nov, 18:15 . Dir Francesco Rosi/IT 1972/116 mins/Italian wEng ST Gian Maria Volontè, Luigi Squarzina, Peter Baldwin A key title in the development of Francesco In the winter of 2017 HOME presents a season of nail-biting thrillers that Rosi’s style of investigative thriller, The Mattei expose the political tensions that reverberated across Europe in the 1970s. Affair focuses on the death of Enrico Mattei, an A decade when the social turmoil that marked the late 1960s gave way to a influential businessman who made enemies in the mafia. His story is interspersed with Rosi’s more strident politics that involved stark and sometimes violent contrasts investigation into the disappearance of his friend, between left and right. A decade that was scarred by the emergence of journalist Mauro De Mauro, who was undertaking uncompromisingly radical groups such as the Red Army Faction and the Red research for the film. Driven by a thoughtful Brigades. performance from Gian Maria Volontè, The Mattei Affair is one of Rosi’s finest works. In response to this charged moment a number of filmmakers across Europe This screening will be followed by an informal turned to the format of the thriller. -

October 2020 Movie Schedule

Movie Museum SEPTEMBER & OCTOBER 2020 COMING ATTRACTIONS THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY MONDAY Hawaii Premiere! 3 Hawaii Premieres! GRANNY GABAI Hawaii Premiere! 2 Hawaii Premieres! IN LOVE AND WAR COME AS YOU ARE Saga no Gabai Baachan MILITARY WIVES MEMORIES (2018-Denmark/Germany/Cz) (2011-Belgium) (2006-Japan) (2019-UK) (2014-France) 11:00am & 3:45pm 12:00pm only Japanese w/Eng subtitles ws English with subtitles ws French w/Eng subtitles ws ---------------------------------- ---------------------------------- with Kazuko Yoshiyuki with Kristin Scott Thomas, Directed by Jean-Paul Rouve PORTRAIT OF A LADY LONGWAVE 11am, 1, 3, 5 & 7pm Sharon Horgan, Gaby French 11am, 3 & 7pm ON FIRE (2019-France) (2013-Switzerland/Fran/Port) ---------------------------------- ---------------------------------- 1:30 & 6:15pm 2:15 & 6:30pm CHICAGO DEADLINE Directed by COME AS YOU ARE -------------------------------- -------------------------------- (1949-US) Peter Cattaneo (2011-Belgium) HOTEL HIBISCUS IN LOVE AND WAR with Alan Ladd, Donna Reed Flemish/French w/subtitles ws (2002-Japan) (2018-Denmark/Germany/Cz) Directed by Lewis Allen 12:00, 2:15, 4:30, 6:45 12:45, 4:45 & 8:30pm Sep 24 4:00 & 8:15pm Sep 25 9pm only Sep 26 & 9:00pm Sep 27 8:45pm Sep 28 THE PROFESSOR & HIS 2 Hawaii Premieres! THE TRUTH 2 Hawaii Premieres! 2 Hawaii Premieres! BELOVED EQUATION PALM BEACH aka La vérité THE CORRUPT THE CONDUCTOR (2006-Japan) (2019-Australia) (2019-France/Japan/Switz) (1963-France/Italy) (2018-Netherlands/Belgium) Japanese w/Eng subtitles ws English with subtitles ws French/Eng subtitled ws French with subtitles ws English/Dutch in widescreen with Akira Terao, Eri Fukatsu Sam Neill, Richard E. -

Liste Des Films Tournes Sur Le Domaine National De Versailles 1904 - 2011

LISTE DES FILMS TOURNES SUR LE DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 1904 - 2011 1904 « Reconstitution d’une fête sous Louis XIV » Pathé Lieux de tournage : Bassin de Neptune, bosquet de la Colonnade, avec effets d’eau. 1908 « Plusieurs scènes sur Marie-Antoinette » de Henri Lavedan et Georges Lenôtre D’après « Varennes », œuvre originale de Lavedan, de l’Académie française et Lenôtre Avec Mme Bartet Film d’art Lieux de tournage : Petit Trianon et Parc de Versailles : Jardins réservés ; Bains d’Apollon ; Orangerie ; pièces d’eau « Reconstitution historique » de Georges Fagot Maison Pathé frères Lieux de tournage : Extérieur du Palais de Trianon, devant la grille du palais de Versailles. 1909 « Vues cinématographiques » de Georges Fagot Maison Pathé frères Lieux de tournage : jardins du Palais de Versailles EPV / DMN / Service des Archives - 2001 EPV / DRE / Service des Manifestations - 2007 LISTE DES FILMS TOURNES SUR LE DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 1904 – 2007 1910 « Vues cinématographiques et reconstitution de scènes » de Max Lyon Société des phonographes et cinématographes Lux Lieux de tournage : Extérieurs « Reproduction de scènes historiques de l’époque Louis XIV » Maison Pathé frères Lieu de tournage : Parc 1911 L’affaire du collier de la Reine de Camille de Morchon Pathé frères Lieux de tournage : jardins du Domaine « Vues cinématographiques » de C. Gilbert Pathé Lieux de tournage : Parcs de Versailles et des Trianons « Vues cinématographiques » de Jacques Brindejont-Offenbach Lieux de tournage : Jardins du domaine « Vues cinématographiques -

Verleihkopien

Mitglied der Fédération D FF – Deutsches Filminstitut & Tel.: +49 (0)611 / 97 000 10 www.dff.film Wiesbadener Volksbank Internationale des Archives Filmmuseum e.V. Fax: +49 (0)611 / 97 000 15 E-Mail: wessolow [email protected] IBAN: D E45510900000000891703 du Film (FIAF) Filmarchiv BIC: WIBADE5W XXX Friedrich-Bergius-Stra ß e 5 65203 Wiesbaden 8 / 2019 Verleihkopien Eine Auswahl aus unserem Archiv-Bestand Wir bieten16mm und 35mm Filmkopien, sowie DVDs und DCPs für den nichtkommerziellen Verleih an. Die angegebenen Preise verstehen sich pro Vorführung (zzgl. 7% MwSt. und Transportkosten). * Preis ohne Vorführrechte; Details erfragen Sie bitte im Filmarchiv Darüber hinaus stehen Ihnen noch weitere Filme zur Verfügung. Auskunft über den technischen Zustand der Kopien erhalten Sie im Filmarchiv. Erläuterung viragiert = ganze Szenen des Films sind monochrom eingefärbt koloriert = einzelne Teile des Bildes sind farblich bearbeitet ohne Angabe = schwarz/weiß restauriert = die Kopie ist technisch bearbeitet rekonstruiert = der Film ist inhaltlich der ursprünglichen Fassung weitgehend angeglichen Kurz-Spielfilm = kürzer als 60 Minuten russ./ eUT = russisch mit englischen Untertiteln dtUT = mit deutschen Untertiteln dt.vorh./engl.vorh. = deutsche oder englische Zwischentitel-Liste vorhanden Einige der Stummfilme sind auch mit Musik vorhanden Zwischen- Stummfilm Titel / Land / Jahr Regie / Darsteller Titel / Format Preis € Tonfilm Sprache Abend der Gaukler Regie: Ingmar Bergman GYKLARNAS AFTON Tonfilm Darsteller: Harriet Andersson Hasse Ekman deutsch -

La Belle Et La Bete Dans L En

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury La Belle et la Bête dans l'enseignement du français Diplomová práce Brno 2017 Vedoucí práce: Vypracovala: Mgr. Laurent Georges Canal Bc. Pavlína Kovařčíková Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou (bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační práci) vypracoval/a samostatně s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 30. 3. 2017 …………………… Pavlína Kovařčíková TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION ............................................................................................................... 6 PARTIE THÉORIQUE ....................................................................................................... 8 1 LE CONTE DE FÉES ................................................................................................. 8 1.1 La caractéristique des contes de fées ..................................................................... 8 1.2 Les types des contes de fées ................................................................................... 9 1.3 L’origine des contes de fées et leur diffusion ........................................................ 9 2 LE CONTE DE FÉES DE LA BELLE ET LA BÊTE – L’ORIGINE ET LES VERSIONS LITTÉRAIRES DIFFÉRENTES -

CINEMA Collection Gérard TROUSSIER (Suite Et Fin)

146 151 152 153 156 154 CINEMA Collection Gérard TROUSSIER (suite et fin) MAGAZINE, REVUES, LIVRES, OUVRAGES DÉDICACÉS & ILLUSTRÉS, AUTOGRAPHES, MANUSCRITS, MANUELS DE PUBLICITÉ, PHOTOGRAPHIES [réalisateurs, tournages, acteurs & actrices, films, genres au cinéma], PHOTOGRAPHIES DÉDICACÉES, AFFICHES & HORS CINÉMA (dessins, caricatures, photos, vinyles...) VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Mercredi 26 juin 2019 à 13h00 17-19, rue Denis Roy - 95000 Argenteuil EXPOSITION PUBLIQUES Mardi 25 juin 2019 de 10h00 à 19h00 Mercredi 26 juin 2019 de 9h30 à 12h00 17-19, rue Denis Roy - 95000 Argenteuil EXPERT Christophe GŒURY 33 (0)6 16 02 64 91 - [email protected] Assisté de Nathalie SICLIS 33(0)6 60 39 61 62 - [email protected] Tous les lots sont photographiés et reproduits sur : www.interencheres.com Marie-Laure THIOLLET Commissaire-Priseur associée titulaire d’un office judiciaire et Elodie PASQUINET Commissaire-Priseur habilitée 17-19 rue Denis Roy – 95100 Argenteuil - Tél : 01 34 23 00 00 Fax : 01 39 61 34 77 E. mail : [email protected] - N° d’agrément : 2008-646 - 1 - « En 1956, j›ai huit ans, mes bonnes notes me confèrent le privilège de tendre les rideaux de velours noir aux fenêtres de mon école communale, un jeudi par mois... J’y recevrai, sans m’en rendre compte, le baptême de cinéphile. J’entends encore la mécanique ronronnant d’un vieux projecteur Pathé 16 nous déroulant le Napoléon de Gance en une heure, arrêts réparations de la pellicule compris! Le mot magie s’imposait sûrement à tous. A moi, définitivement, pour 60 ans. En 1961, je découvre enfin ce qu’est une vraie salle de cinéma. -

Le Prix De La Qualité. L'etat Et Le Cinéma Français (1960-1965) Frédéric Gimello-Mesplomb

Le prix de la qualité. L’Etat et le cinéma français (1960-1965) Frédéric Gimello-Mesplomb To cite this version: Frédéric Gimello-Mesplomb. Le prix de la qualité. L’Etat et le cinéma français (1960-1965). Politix, De Boeck Supérieur, 2003, Politiques du cinéma, 16 (61), pp.95-122. 10.3406/polix.2003.1258. halshs- 01002341 HAL Id: halshs-01002341 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01002341 Submitted on 10 Aug 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Politix Le prix de la qualité. L'Etat et le cinéma français (1960-1965) Frédéric Gimello-Mesplomb Citer ce document / Cite this document : Gimello-Mesplomb Frédéric. Le prix de la qualité. L'Etat et le cinéma français (1960-1965). In: Politix, vol. 16, n°61, Premier trimestre 2003. Politiques du cinéma. pp. 95-122; doi : https://doi.org/10.3406/polix.2003.1258 https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_2003_num_16_61_1258 Fichier pdf généré le 19/07/2018 Résumé Le prix de la qualité. L'Etat et le cinéma français : 1960-1965 Frédéric Gimello-Mesplomb Le 28 mai 1946 à Washington, les accords Blum-Byrnes limitent à quatre par trimestre les semaines d'exploitations des films français de première exclusivité, une mesure qui mobilise l'ensemble de la profession et qui contribuera au développement d'un profond sentiment anti- américain. -

Allemagne Réalisateur : Werner Klinger Avec Nadja Tiller Et Martin Held

1958 1-7 janvier L’Espion de la dernière chance (1956) Allemagne Réalisateur : Werner Klinger Avec Nadja Tiller et Martin Held. 8-14 janvier Fumée blonde (1957) Réalisateur : Robert Vernay Avec Sophie Desmarets, Darry Cowl 15-21 janvier L’Etrange M. Steeve (1957) Réalisateur : Raymond Bailly Avec Philippe Lemaire, Jeanne Moreau 22-28 janvier Les Œufs de l’autruche (1957) Réalisateur : Denys de la Patellière Avec Pierre Fresnay, Simone Renant 29 janvier - 4 février Pot-Bouille (1957) Réalisateur : Julien Duvivier Avec Gérard Philippe, Dany Carrel 5-11 février Les Mystères de Paris (1957) Italie-France Réalisateur : Fernando Cerchio Avec Frank Villard, Lorella De Luca 12-18 février Ma femme, mon gosse et moi (1957) Réalisateur : Marc Allégret Avec Robert Lamoureux, Annie Girardot 19-25 février Rafles sur la ville (1958) Réalisateur : Pierre Chenal Avec Charles Vanel, Michel Piccoli, Mouloudji 26 février -4 mars Les Fanatiques (1957) Réalisateur : Alex Joffé Avec Pierre Fresnay, Michel Auclair, Françoise Fabian 5-11 mars Piège à filles ou Donnez-moi ma chance (1957) Réalisateur : Léonide Moguy Avec Michèle Mercier 12 -18 mars Le Triporteur (1957) Réalisateur : Jacques Pinoteau Avec Darry Cowl, Béatrice Altariba 19-25 mars Echec au porteur (1958) Réalisateur : Gilles Grangier Avec Jeanne Moreau, Paul Meurisse 26 mars-1er avril Un roi à New-York (1957) Grande-Bretagne Réalisateur : Charlie Chaplin Avec Charlie Chaplin, Maxine Audley, Jerry Desmonde 2-8 avril Ces dames préfèrent le mambo (1957) Réalisateur : Bernard Borderie Avec Eddie Constantine