Fuori Dal Centro Non C'è Il Bronx. Un Esercizio Di Descrizione Delle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast

HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -

Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura, Piscinola, Chiaiano, Scampia

Comune di Napoli - Bando Reti - legge 266/1997 art. 14 – Programma 2011 Assessorato allo Sviluppo Dipartimento Lavoro e Impresa Servizio Impresa e Sportello Unico per le Attività Produttive BANDO RETI Legge 266/97 - Annualità 2011 Agevolazioni a favore delle piccole imprese e microimprese operanti nei quartieri: Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura, Piscinola, Chiaiano, Scampia, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Stella, San Carlo Arena, Mercato, Pendino, Avvocata, Montecalvario, S.Giuseppe, Porto. Art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Decreto del ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267. Pagina 1 di 12 Comune di Napoli - Bando Reti - legge 266/1997 art. 14 – Programma 2011 SOMMARIO ART. 1 – OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO. ART. 3 – INTERVENTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI. ART. 4 – TIPOLOGIA E MISURA DEL FINANZIAMENTO ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI ART. 6 – VARIAZIONI ALLE SPESE DI PROGETTO ART. 7 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI ART. 8 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE ART. 9 – ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO ART. 10 – REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO ART. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ART. 12 –ISPEZIONI, CONTROLLI, ESCLUSIONIE REVOCHE DEI CONTRIBUTI ART. 13 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI Pagina 2 di 12 Comune di Napoli - Bando Reti - legge 266/1997 art. 14 – Programma 2011 Art. 1 – Obiettivi, -

Ercolano, Naples

University of Bath PHD Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Bowkett, Chris Award date: 2017 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Christopher Bowkett A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Bath Department of Politics, Languages & International Studies September 2017 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis/portfolio rests with the author and copyright of any previously published materials included may rest with third parties. A copy of this thesis/portfolio has been supplied on condition that anyone who consults it understands that they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author or other copyright owners, as applicable. -

MUNICIPALITA' 4 S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale MUNICIPALITA' 7 Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno Servizio Attività Tecniche

Comune di Napoli Data: 25/05/2018, OD/2018/0000449 MUNICIPALITA' 4 S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale MUNICIPALITA' 7 Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno Servizio Attività Tecniche ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 013 del 24/05/2018 OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo di divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione coatta in via Oreste Salomone, via Del Riposo, viale Fulco Ruffo di Calabria. IL DIRIGENTE Premesso che: • è in corso l'appalto dell’intervento di realizzazione della Stazione “Capodichino” della Linea 1 della Metropolitana di Napoli in capo al Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea metropolitana 1; • la Società Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. ha evidenziato la necessità di predisporre i relativi provvedimenti di interdizione al traffico veicolare per consentire il rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti stradali in prossimità dell'accesso all'aeroporto di Napoli; • in data 11/05/2018 nel corso della della riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota PG/2018/420736 del 09/05/2018, sono stati acquisiti i pareri rilasciati dal Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea metropolitana 1, dal Servizio Autonomono Polizia Locale U.O. Aereoportuale, dal Servizio attività tecniche della Municipalità 7, dalla Società GE.S.A.C. S.p.A., della Società Autostrade per l’Italia S.p.A., della Società Metropolitana di Napoli S.p.A., della Società Capodichino AS.M. S.C.a.r.l.; • nella medesima riunione è stato stabilito ai fini viabilistici di procedere secondo le seguenti fasi, rappresentate nelle planimetrie che si allegano alla presente e in particolare; ◦ fase 1 con con decorrenza dal 28/05/2018 al 31/05/2018 dalle ore 23:00 alle ore 06:00 - in viale Fulco Ruffo di Calabria in direzione rotatoria, dalla confluenza con via Cupa Carbone all’intersezione con via Oreste Salomone, in via Oreste Salomone dal civico n. -

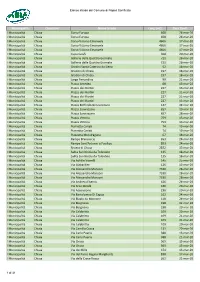

Municipalità Quartiere Nome Strada Lung.(Mt) Data Sanif

Elenco strade del Comune di Napoli Sanificate Municipalità Quartiere Nome Strada Lung.(mt) Data Sanif. I Municipalità Chiaia Corso Europa 608 24-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Europa 608 24-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Vittorio Emanuele 4606 17-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Vittorio Emanuele 4606 17-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Vittorio Emanuele 4606 17-mar-20 I Municipalità Chiaia Cupa Caiafa 368 20-mar-20 I Municipalità Chiaia Galleria delle Quattro Giornate 721 28-mar-20 I Municipalità Chiaia Galleria delle Quattro Giornate 721 28-mar-20 I Municipalità Chiaia Gradini Santa Caterina da Siena 52 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Gradoni di Chiaia 197 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Gradoni di Chiaia 197 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Largo Ferrandina 99 21-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Amedeo 68 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 21-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 21-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Roffredo Beneventano 147 24-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Sannazzaro 657 20-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Sannazzaro 657 28-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Vittoria 759 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Vittoria 759 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazzetta Cariati 74 19-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazzetta Cariati 74 19-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazzetta Mondragone 67 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Rampe Brancaccio 653 24-mar-20 I Municipalità -

Elenco Caf Convenzionati 1) Caf Acai Dipendenti E Pensionati Srl 2) Caf Dipendenti E Pensionati A.I.C

ELENCO CAF CONVENZIONATI 1) CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL 2) CAF DIPENDENTI E PENSIONATI A.I.C. SRL 3) CAAF CGIL CAMPANIA SRL 4) CAF CGN SPA- IL CAF DEI PROFESSIONISTI 5) CAF CISAL SRL 6) CAF CISAS SRL 7) CAF CISL SRL 8) CAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL 9) EUROCAF SRL 10) SILCED ZEROCARTA CAF SRL 11) CAF FE.NA.PI. SRL 12) CAF ITALIA SRL 13) CAF LABOR SRL 14) CAF M.C.L. SRL 15) CAF SERVIZI DI BASE SRL 16) CAF SICUREZZA FISCALE SRL (SOLO PER BONUS SOCIALE) 17) CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL 18) CAF SI.NA.L.P. SRL 19) CAF U.G.L SRL 20) CAF UIL SPA 21) CAF UNSIC SRL 22) CAF DIPENDENTI E PENSIONATI U.S.P.P.I.D.A.P. SRL CAF CGIL CAMPANIA SRL nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - dalle ore 16,00 alle ore 18,00 I numeri di telefono da contattare sono i seguenti: 08251881252 – 08251881255 – 0899482863 CAF UIL NAPOLI 081/5634365 - 081/5634470 - 081/5800553 Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 -13:00 e dalle 15:00 -17:00 CAF CISL NAPOLI CENTRO – 0815529250 – 9.00/13.00; ore 14.00/18.00 oppure 327 3574517 – ore 9.00/13.00; ore 14.00/18.00 [email protected] NAPOLI FERROVIA – 081 18708982 – ore 9.00/13.00 [email protected] NAPOLI SECONDIGLIANO – 081 5437247 – ore 14.00/18.00 [email protected] NAPOLI BAGNOLI – 081 2428537 – ore 10.00/12.00 [email protected] NAPOLI SCAMPIA – 081 5434958 – 366 4236417; ore 9.00/13; ore 14.00/18.00 [email protected] SILCED ZEROCARTA CAF SRL caf nazionale silced zero carta caf srl tel 081447493 mail: -

Local Activities to Raise Awareness And

LOCAL ACTIVITIES TO RAISE AWARENESS AND PREPAREDNESS IN NEAPOLITAN AREA Edoardo Cosenza, Councillor for Civil Protection of Campania Region, Italy (better: professor of Structural Enngineering, University of Naples, Italy) Mineral and thermal water Port of Ischia (last eruption 1302) Campi Flegrei, Monte Nuovo, last eruption 1538 Mont Vesuvius, last eruption : march 23, 1944 US soldier and B25 air plan, Terzigno military base Municpalities and twin Regions 2 4 3 1 Evento del (Event of) 24/10/1910 Vittime (Fatalities) 229 Cetara 120, Maiori 50, Vietri sul Mare 50, Casamicciola Terme 9 Evento del (Event of) 25-28/03/1924 Vittime (Fatalities) 201 Amalfi 165, Praiano 36 Evento del (Event of) 25/10/1954 Vittime (Fatalities) 310 Salerno 109, Virtri sul Mare 100, Maiori 34, Cava de’ Tirreni 42, Tramonti 25, Evento del (Event of) 05/05/1998 Vittime (Fatalities) 200 Sarno area 184, Quindici 16 Analisi del dissesto da frana in campania. L.Monti, G.D’Elia e R.M.Toccaceli Atrani, September 2010 Cnr = National Council of Research From 1900: 51% of fatalities in Italy in the month of October !!! Cnr = National Council of Research From 1900: 25% of fatalities in Italy in Campania Region !!! Ipotesi nuova area rossa 2013 Municipi di Napoli Municipi di Napoli Inviluppo dei 1 - Chiaia,Posillipo, Inviluppo dei 1 - Chiaia,Posillipo, depositi degli ultimi S.Ferdinando depositi degli ultimi S.Ferdinando2 - Mercato, Pendino, 55 KaKa 2Avvocata, - Mercato, Montecalvario, Pendino, Avvocata,Porto, San Giuseppe.Montecalvario, Porto,3 - San San Giuseppe.Carlo all’Arena, 3Stella - San Carlo all’Arena, Stella4 - San Lorenzo, Vicaria, 4Poggioreale, - San Lorenzo, Z. -

How Can Street Art Have Economic Value?

sustainability Review How Can Street Art Have Economic Value? Fabiana Forte 1 and Pierfrancesco De Paola 2,* 1 Department of Architecture and Industrial Design, University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Via San Lorenzo ad Septimum, 81031 Aversa, Italy; [email protected] 2 Department of Industrial Engineering, University of Naples “Federico II”, Piazzale Vincenzo Tecchio 80, 80125 Naples, Italy * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-320-66-11-888 Received: 10 August 2018; Accepted: 17 January 2019; Published: 22 January 2019 Abstract: The following paper analyzes the phenomenon of Street Art with particular attention to the increasing correlation between practices of Street Art and socio-economic dynamics. From the perspective of recognizing a possible formulation of the economic value of Street Art, the paper aims to describe the impacts which Street Art is having in some urban contexts, where the regeneration processes have found in this new form of “re-signification” an innovative modality of intervention. Some impacts have economic nature (direct, indirect or inducted), others are only social and cultural. Starting from an overview concerning the impacts of Street Art on the property market in several urban contexts, a first evaluation of what is happening in some neighborhoods of the metropolitan city of Naples is presented. Keywords: street art; property market; urban regeneration; economic value 1. Introduction Many different definitions can be attributed to “Street Art”, a term which “cannot be defined conclusively since what it encompasses is constantly being negotiated”[1]. Ulrich Blanchè gave a working definition: “Street Art consists of self-authorized pictures, characters, and forms created in or applied to surfaces in the urban space that intentionally seek communication with a large circle of people. -

Atti Parlamentari

– 673 – La rigenerazione urbana delle periferie, intesa come politica inte- grata in risposta al declino urbano, è una delle priorità dell’Ammini- strazione Comunale di Napoli. Tale priorità è stata perseguita con l’obiettivo di mettere in moto un processo di partecipazione inteso come “concertazione allargata” dove tutti gli attori, istituzionali e non, mettono risorse in gioco al fine di contribuire in maniera efficace sia al processo che al risultato. Tale atteggiamento è necessario ancora di più in un contesto come quello napoletano dove la proposizione di operazioni di rinnovamento urbano non adeguatamente radicate nel contesto locale possono pro- durre fenomeni di perdita di identità che rappresentano l’anticamera della manifestazione di fenomeni diffusi di degrado urbano. L’approccio di tipo partecipativo e l’applicazione del metodo di concertazione allargata ai processi di rigenerazione urbana consente, secondo l’esperienza messa in pratica dal Comune di Napoli, di risol- vere, attraverso un negoziato, i conflitti che molto spesso rallentano e/o bloccano il percorso decisionale; di spingere ad una maggiore innovazione l’Amministrazione pubblica con un conseguente aumento dell’efficienza dei procedimenti amministrativi; e di mobilitare risorse nell’ambito del mondo del volontariato che agisce in maniera gratuita per raggiungere obiettivi condivisi con il decisore pubblico. Anche in virtù di questo approccio oggi, il Comune può vantare di un quadro di finanziamenti erogati molto considerevole, che permet- terà a Napoli di essere una delle città europee a più alto tasso di rigenerazione urbana. Dal completamento della metropolitana che servirà le aree di mar- gine a nord est della città, alla riqualificazione dell’area delle vele di Scampia, da Bagnoli ai Piani Urbanistici Attuativi dell’area orientale, la città di Napoli ha messo in moto cantieri, progetti condivisi e mecca- nismi di gestione dei beni comuni attualmente oggetto di attenzione e di studio da parte di molte città italiane ed europee. -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 7 7 5 6 4 8 10 6 6 6 6 8 7

TIPOLOGIA INTER TOPONIMO QUARTIERE MUN SOTTOPASSO (CDN) A/B Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) B5/B6 Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) C1/C9 Poggioreale 4 SOTTOPASSO DELLA (CDN) COSTITUZIONE Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) E/F Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) F/G Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) LAURIA Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) MALTA Poggioreale 4 PARCHEGGIO (CDN) P9 Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) PORZIO Poggioreale 4 PARCHEGGIO (CDN) T2 Poggioreale 4 SOTTOPASSO (CDN) TADDEO DA SESSA Poggioreale 4 STRADA DETTA A MURO SCOPERTO Bagnoli 10 VIA ABATE GIOACCHINO Miano 7 VIA ABATE GIOACCHINO Secondigliano 7 VIA ABATE SERGIO Arenella 5 VIA ABATI ALESSANDRO Ponticelli 6 VIA ABBA GIUSEPPE CESARE S.Lorenzo 4 LARGO ABBAGNANO NICOLA Scampia 8 VIA VICINALE ABBANDONATA DEGLI ASTRONI Bagnoli 10 CONTRADA DETTA ABBASSO MARANDA Ponticelli 6 PIAZZA ABBEVERATOIO Barra 6 TRAVERSA ABBEVERATOIO Barra 6 VIA ABBEVERATOIO Barra 6 VIA DELL' ABBONDANZA Piscinola 8 VIA ABRUZZI Miano 7 VIA ACATE Bagnoli 10 VICO ACITILLO Vomero 5 VIA DEGLI ACQUARI Porto 2 VIALE DELL' ACQUARIO Secondigliano 7 VIA COMUNALE ACQUAROLA Miano 7 VIA COMUNALE ACQUAROLA Secondigliano 7 CUPA ACQUAROLA DI PISCINOLA Piscinola 8 VIA ACQUAVIVA MATTEO ANDREA Vicaria 4 VIA ACTON AMMIRAGLIO FERDINANDO S.Ferdinando 1 VIA ADIGE Fuorigrotta 10 VIA ADIGE Soccavo 9 VIA ADRIANO Soccavo 9 VIA AGANOOR VITTORIA Piscinola 8 VIA AGELLO FRANCESCO S.Pietro a Pat. 7 1 di 97 TIPOLOGIA INTER TOPONIMO QUARTIERE MUN VIA AGEROLA S.Giov.a Ted 6 VIA NUOVA DI AGNANO Bagnoli 10 VIA NUOVA DI AGNANO Fuorigrotta 10 VIA VECCHIA DI -

A Napoli 11 Scuole Con L'impianto Fotovoltaico

3/1/2018 A Napoli 11 scuole con l'impianto fotovoltaico (http://www.occhiodinapoli.it) (mailto:[email protected]) (https://www.facebook.com/occhionapoli/) (https://instagram.com/OcchioNapoli) (https://twitter.com/OcchioNapoli) (http://www.occhiodinapoli.it/feed/) Mercoledì 3 Gennaio 2018 | 09:52:57 8 C° POLITICA (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/POLITICA/) CRONACA (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/CRONACA/) INCHIESTA (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/INCHIESTA/) ECONOMIA (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/ECONOMIA/) LAVORO (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/LAVORO/) CULTURA ED EVENTI (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/CULTURA-EVENTI-NAPOLI/) MUSICA (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/MUSICA/) CURIOSITÀ (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/CURIOSITA/) ttp:/UL/wwwTIMA .occhiodinapoli.it/museo-madrORA | e-ravello-festival-riconoscimenti-la-campania/) | Metropolitana, in arrivo i fo CRONACA (HTTP://WWW.OCCHIODINAPOLI.IT/CRONACA/) A Napoli 11 scuole con l’impianto fotovoltaico Il comune ha lanciato il completamento degli impianti fotovoltaici in 11 scuole partenopee, usufruendo dei fondi del Patto per Napoli 02 gennaio, 2018 (http://www.occhiodinapoli.it/2018/01/02/) | Redazione (http://www.occhiodinapoli.it/author/redazione/) http://www.occhiodinapoli.it/napoli-11-scuole-limpianto-fotovoltaico/ 1/4 3/1/2018 A Napoli 11 scuole con l'impianto fotovoltaico Piumino… PiuminoPiumino… l… Maglia Gi… Maglia Ci… Blusa In… Piumino I… NAPOLI. A Napoli 11 scuole con l’impianto fotovoltaico (http://www.occhiodinapoli.it/termovalorizzatore-acerra-no- bilancio/). I nuovi impianti Il comune ha lanciato il completamento degli impianti fotovoltaici in 11 scuole partenopee, usufruendo dei fondi del Patto per Napoli. Già installati sui tetti degli edici, agli impianti manca solo l’allacciamento alla rete elettrica. L’uso corretto dei fondi per l’ecientamento degli edici pubblici sarà uno dei temi al centro di EnergyMed 2018. -

Il Destino Di Napoli Est Dai Progetti Di Delocalizzazione Industriale E Riqualificazione Ambientale Alla Costruzione Della Nuova Centrale Turbogas Di Vigliena

ASSISE DELLA CITTÀ DI NAPOLI E DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA Il destino di Napoli est Dai progetti di delocalizzazione industriale e riqualificazione ambientale alla costruzione della nuova centrale turbogas di Vigliena a cura di Francesco Iannello e Vincenzo Morreale PALAZZO MARIGLIANO NAPOLI 2006 ASSISE DELLA CITTÀ DI NAPOLI E DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA Il destino di Napoli est Dai progetti di delocalizzazione industriale e riqualificazione ambientale alla costruzione della nuova centrale turbogas di Vigliena a cura di Francesco Iannello e Vincenzo Morreale PALAZZO MARIGLIANO NAPOLI 2006 ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI Palazzo Serra di Cassano - Napoli Il bene dello Stato è la sola causa di questa produzione GAETANO FILANGIERI LE CONTRADDIZIONI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER NAPOLI EST di Sergio Marotta e Francesco Iannello Francesco Saverio Nitti agli inizi del Novecento ebbe l’idea di creare due zone industriali a est e a ovest di Napoli. Un’idea che costituì la salvezza per la città, ma che ha definitivamente esaurito la sua funzione. Per più di un secolo quella scelta urba- nistica ha prodotto effetti positivi e ha contribuito, grazie al raf- forzamento di una solida base produttiva, alla tenuta civile del- l’ex capitale delle Due Sicilie. Oggi invece, con la fine dell’inter- vento pubblico nell’economia e, soprattutto, con il declino dell’Italia industriale, occorre recuperare le aree dismesse per destinarle ad altri usi ovvero per restituirle alla loro naturale vocazione. Per la zona di Bagnoli, che è uno dei siti più belli del Mediterraneo dal punto di vista naturalistico, la strada sarebbe semplice, se la situazione non fosse stata compromessa da un quindicennio di inerzia amministrativa e di sprechi di denaro pubblico.