Rôle De La Fracturation Dans La Circulation Des Eaux Souterraines

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

De La Continuité Linguistique Du Préhilalien De Type Jebli Au-Delà Du Territoire Des Jbala

DE LA CONTINUITÉ LINGUISTIQUE DU PRÉHILALIEN DE TYPE JEBLI AU-DELÀ DU TERRITOIRE DES JBALA Fouad BRIGUI* Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès BIBLID [1133-8571] 26 (2019) 01.1-20. Résumé : On considère, généralement, que le territoire des Jbala, au nord-ouest du Maroc, est limité, au sud, par le bassin de l’Oued Ouergha moyen, au nord, par le détroit de Gibraltar et, au nord-est, par le Rif et l’Oriental. Le parler des Jbala, de type préhilalien, se limiterait donc à cet espace géographique. Or, comme l’avaient déjà pressenti et indiqué des sémitisants de l’ère coloniale et comme l’ont confirmé des travaux récents, des parlers présentant des caractéristiques similaires aux parlers des Jbala sont attestés au sud-est et au sud-ouest de cette aire géographique. Cet article fait la synthèse de ces travaux et analyse des données recueillies récemment qui montrent la parenté entre le parler des Jbala et des parlers appartenant à des zones situées en dehors de ce territoire et qui en constituent, probablement, l’extension. Mots-clés : Dialectologie, Préhilalien, Jbala, Maroc, Géographie linguistique, Variation, Variante, Arabe, Substrat Abstract: It is generally considered that the territory of Jbala, in the north-west of Morocco, is bounded on the south by the Oued Ouergha Basin, on the north by the Strait of Gibraltar and on the north-east by the Rif and the Oriental region. The dialect of Jbala, pertaining to the prehilalian type, would be limited to this geographical region. However, as it has been suggested and indicated by some colonial times Semitists and confirmed by recent work, some dialects showing similar features to Jbala dialects are attested in the southeast and southwest of this geographical area. -

Cadastre Des Autorisations TPV Page 1 De

Cadastre des autorisations TPV N° N° DATE DE ORIGINE BENEFICIAIRE AUTORISATIO CATEGORIE SERIE ITINERAIRE POINT DEPART POINT DESTINATION DOSSIER SEANCE CT D'AGREMENT N Casablanca - Beni Mellal et retour par Ben Ahmed - Kouribga - Oued Les Héritiers de feu FATHI Mohamed et FATHI Casablanca Beni Mellal 1 V 161 27/04/2006 Transaction 2 A Zem - Boujad Kasbah Tadla Rabia Boujad Casablanca Lundi : Boujaad - Casablanca 1- Oujda - Ahfir - Berkane - Saf Saf - Mellilia Mellilia 2- Oujda - Les Mines de Sidi Sidi Boubker 13 V Les Héritiers de feu MOUMEN Hadj Hmida 902 18/09/2003 Succession 2 A Oujda Boubker Saidia 3- Oujda La plage de Saidia Nador 4- Oujda - Nador 19 V MM. EL IDRISSI Omar et Driss 868 06/07/2005 Transaction 2 et 3 B Casablanca - Souks Casablanca 23 V M. EL HADAD Brahim Ben Mohamed 517 03/07/1974 Succession 2 et 3 A Safi - Souks Safi Mme. Khaddouj Bent Salah 2/24, SALEK Mina 26 V 8/24, et SALEK Jamal Eddine 2/24, EL 55 08/06/1983 Transaction 2 A Casablanca - Settat Casablanca Settat MOUTTAKI Bouchaib et Mustapha 12/24 29 V MM. Les Héritiers de feu EL KAICH Abdelkrim 173 16/02/1988 Succession 3 A Casablanca - Souks Casablanca Fès - Meknès Meknès - Mernissa Meknès - Ghafsai Aouicha Bent Mohamed - LAMBRABET née Fès 30 V 219 27/07/1995 Attribution 2 A Meknès - Sefrou Meknès LABBACI Fatiha et LABBACI Yamina Meknès Meknès - Taza Meknès - Tétouan Meknès - Oujda 31 V M. EL HILALI Abdelahak Ben Mohamed 136 19/09/1972 Attribution A Casablanca - Souks Casablanca 31 V M. -

Chapitre VI La Ville Et Ses Équipements Collectifs

Chapitre VI La ville et ses équipements collectifs Introduction L'intérêt accordé à la connaissance du milieu urbain et de ses équipements collectifs suscite un intérêt croissant, en raison de l’urbanisation accélérée que connaît le pays, et de son effet sur les équipements et les dysfonctionnements liés à la répartition des infrastructures. Pour résorber ce déséquilibre et assurer la satisfaction des besoins, le développement d'un réseau d'équipements collectifs appropriés s'impose. Tant que ce déséquilibre persiste, le problème de la marginalisation sociale, qui s’intensifie avec le chômage et la pauvreté va continuer à se poser La politique des équipements collectifs doit donc occuper une place centrale dans la stratégie de développement, particulièrement dans le cadre de l’aménagement du territoire. La distribution spatiale de la population et par conséquent des activités économiques, est certes liée aux conditions naturelles, difficiles à modifier. Néanmoins, l'aménagement de l'espace par le biais d'une politique active peut constituer un outil efficace pour mettre en place des conditions favorables à la réduction des disparités. Cette politique requiert des informations fiables à un niveau fin sur l'espace à aménager. La présente étude se réfère à la Base de données communales en milieu urbain (BA.DO.C) de 1997, élaborée par la Direction de la Statistique et concerne le niveau géographique le plus fin à savoir les communes urbaines, qui constituent l'élément de base de la décentralisation et le cadre d'application de la démocratie locale. Au recensement de 1982, était considéré comme espace urbain toute agglomération ayant un minimum de 1 500 habitants et qui présentait au moins quatre des sept conditions énumérées en infra1. -

Direction Regionale Du Centre Nord

ROYAUME DU MAROC Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable Branche Eau DIRECTION REGIONALE DU CENTRE NORD ________________________________ Projet de renforcement de la production et d’amélioration de la performance technique et commerciale de l’eau potable (PRPTC) Composante : Programme d’amélioration des performances techniques des centres de la Direction Régionale du Centre Nord PLAN D’ACQUISITION DES TERRAINS ET D’INDEMNISATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PATI-PAP) FINANCEMENT BAD 15 Août 2021 RESUME EXECUTIF DU PATI-PAP 1. INTRODUCTION 1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 1.2. OBJECTIFS DU PATI-PAP 1.3. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PATI-PAP 2. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA ZONE CONCERNEE 2.1. Description du projet 2.2. Consistance du projet 2.2.1 Consistance des lots 2.2.2. Besoins en foncier 2.3. Présentation de la zone du projet 2.3.1 Présentation géographique 2.3.2. POPULATION ET DEMOGRAPHIE 2.3.3 Urbanisation 2.3.4 Armature urbaine 2.3.5. INFRASTRUCTURES DE BASE 2.3.6. SECTEURS PRODUCTIFS 2.3.7 CAPITAL IMMATERIEL 3. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 3.1. Impacts potentiels positifs 3.2. Impacts potentiels négatifs 3.3. Impacts cumulatifs et résiduels 4. RESPONSABLITES ORGANISATIONNELLES 4.1. Cadre organisationnel nationale 4.2. Responsabilités de la mise en œuvre du présent PATI-PAP 5. PARTICIPATION ET CONSULTATIONS PUBLIQUES 5.1. Participation communautaire/Consultations publiques déjà réalisées 5.2. Consultation des PAPs 5.3. Enquêtes administratives 6. INTEGRATION DES COMMUNAUTES D’ACCUEIL 7. ETUDES SOCIO –ECONOMIQUES : Recensement des personnes affectées par le projet 7.1. -

MPLS VPN Service

MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment -

Province Taza FR A3

N MOULAY AHMED CHERIF SIDI BOUTMIM 2 P MIDAR P4102 TARGUIST 52 ZAOUIAT SIDI ABDELKADER ARBAA TAOURIRT N2 07 4 ROYAUME DU MAROC P520 MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU ISSAGUEN N R ZARKAT 2 5 N2 1 1 KETAMA 4 0 9 2 0 R RESEAU ROUTIER 5 5 R P 5 0 P 5 BNI BOUNSAR ADOUZN8 5204 Province : Taza P5400 5 1 SIDI BOUZINEB N TAMASSAOUT BNI BCHIR SIDI ALI BOURAKBA RATBA P TAGHZOUT 00 53 5 TIZI OUASLI P 3 1 1 0 3 ABDELGHAYA SOUAHEL 2 2 5 9 0 3 3 P 5 3 BAB MANSOURA P 5 5 BOURD R510 0 P 5 3 02 OUDKA R 1 53 3 P 5 N 8 5402 P BNI BOUCHIBET P 304 P5 7 TAFRAOUTE 5 3 31 3 P5 5 P R51 R 0 5 KHLALFAN8 0 0 1 8 510 5 R R AKNOUL N THAR ES-SOUK 8 P5 P 510 0 3 8 06 5 R 5 3 P5413 P5404 R 2 P5413 3 RHAFSAIP 5322/05/2018 5 08 0 5 SAKA 8.54.25 0 8.5 R R 1 4 MELLAL N 19 1 3 KM P5 P531 7 1 3 2 2 5 SIDI MOKHFI 10 BOUHOUDA 5 P ZRIZER 3 P 5 5 4 Réalisation : R51 P 0 8 0 BNI OULID 6 Centre NationalR d'Etudes et de Recherches Routières N 4 P P 13 Sidi Bouchetta 1 5 3 5 P54 9 7 3 © CNER / Copie et Reproduction interdite 1 10 R512 3 2 TAINASTE OURTZAGH 5 5 4 Ajbama www.cner.ma P 31 R GALAZ TAOUNATE P5 8 4 0 0 Ü JBARNA 4 8 R P Cherfat Ankad 5 N 4 7 R5 5 P 1 0 1 5 8 0 1 R408 8 3 5 3 EL GOUZATE 5 3 1 KAF EL GHAR P540 R 5 N AIN MEDIOUNA8 4 BNI FTAH R508 MAZGUITAN P P5322 P R508 08 R408 5 5 5 R R 4 314 2 0 P5 5 1 5 404 0 P5 R 8 P AIN EL MA P5 5 4 4 8 12 0 N P 8 P P5404 5 P 5 4 1 5 OULAD3 DAOUD BRARHA 2 1 3 2 3 1 0 AIN MAATOUF 5 TAIFA 0 5 9 9 N 1 R P 0 0 8 5 HAD MSILA 4 4 5 3 5 JBABRA 09 P R 5 3 Sidi Slimane Chraa P P5328 3 Al Azira TRAIBA 3 R BAB EL -

Résultats Élections

REGION PREFECTURE CONSEIL COMMUNE NOM PRESIDENT ADRESSE OUED‐ED‐DAHAB‐ AOUSSERD commune LAGOUIRA brahim LAKHLIGUI CU. Lagouira, Hay Al MasjiD n° 41, Dakhla ‐ LAGOUIRA urbaine AousserD OUED‐ED‐DAHAB‐ OUED ED‐DAHAB ‐ commune DAKHLA (M) SiDi SLOH EL JAMANI CU. Dakhla ‐ OueD ED Dahab LAGOUIRA LAGOUIRA urbaine LAAYOUNE‐BOUJDOUR‐ LAAYOUNE commune EL MARSA (M) Hassan DERHEM CU. El Marsa, B.P. 36 ‐ Laâyoune SAKIA‐EL‐HAMRA urbaine LAAYOUNE‐BOUJDOUR‐ LAAYOUNE commune LAAYOUNE (M) HamDi OULED RACHID CU. Laâyoune, B.P. 495 ‐ Laâyoune SAKIA‐EL‐HAMRA urbaine LAAYOUNE‐BOUJDOUR‐ LAAYOUNE commune TARFAYA (M) AhmeD AZARQI CU. Tarfaya, B.P. 43 Tarfaya ‐ Laâyoune SAKIA‐EL‐HAMRA urbaine LAAYOUNE‐BOUJDOUR‐ BOUJDOUR commune BOUJDOUR (M) AbDelaziz ABBA CU. BoujDour, BD Hassan II ‐ BoujDour SAKIA‐EL‐HAMRA urbaine GUELMIM‐ES‐SEMARA TATA commune FAM EL HISN (M) MohameD OUDOR CU. Fam El Hisn – Tata urbaine GUELMIM‐ES‐SEMARA TATA commune TIZAGHTE Fatima BOUJNAH CR. Tizaghte, caïDat Issafen ‐ Tata rurale GUELMIM‐ES‐SEMARA TATA commune FOUM ZGUID (M) AbDerrahmane SAIDI CU. Foum ZguiD – Tata urbaine GUELMIM‐ES‐SEMARA TATA commune AKKA (M) RachiD MOULAY CHARIF CU. Akka – Tata urbaine GUELMIM‐ES‐SEMARA TAN TAN commune TAN TAN (M) Ali EL MAZLIOJ CU. Tan‐Tan – Tan‐Tan urbaine GUELMIM‐ES‐SEMARA ES SEMARA commune ES‐SEMARA (M) SiDi MohameD EL CU. Es‐Semara, Hôtel De ville, avenue urbaine JOUMANI MohameD V ‐ Es‐Semara GUELMIM‐ES‐SEMARA ASSA ZAG commune ZAG (M) Atman AILLA CU. Zag – Assa‐Zag urbaine GUELMIM‐ES‐SEMARA ASSA ZAG commune ASSA (M) HamDi OUAISSI CU. Assa – Assa‐Zag REGION PREFECTURE CONSEIL COMMUNE NOM PRESIDENT ADRESSE urbaine GUELMIM‐ES‐SEMARA GUELMIM commune GUELMIM (M) AbDlouhab BELFKIH CU. -

Medinas 2030˝ Exhibition the Catalogue

˝Medinas 2030˝ exhibition The Catalogue FEMIP for the Mediterranean 2 ˝Medinas 2030˝ exhibition Introduction Welcome to the ˝Medinas 2030˝ Exhibition At the end of 2008, at the Venice Biennale International Architecture Exhibi- always useful and often successful, are presented in this brochure for the tion, the European Investment Bank inaugurated its “Medinas 2030” initiative. Medinas 2030 exhibition. It was in that context and in order to raise public awareness of the impor- These initiatives have, however, highlighted the usefulness of preparing tance of renovating the ancient city centres of the Mediterranean that I a sustainable regeneration strategy that can be extended to each of the decided to launch a travelling exhibition on the challenges and experi- Mediterranean partner countries, with the adjustments required by local ences of successful regeneration projects in the Mediterranean. circumstances. In this way the EIB hopes to improve the responses that can be given to the This will make it possible to step up investment programmes to improve ongoing process of economic and social decline that, for several decades, the quality of life of the inhabitants, while preserving the cultural value of has been affecting the historic centres of towns in the Mediterranean. these irreplaceable sites. This trend is the result of irreversible changes associated with the influx of I am therefore delighted to invite you on this “cultural trip” through a people from the countryside and the new competition between urban areas selection of ancient Mediterranean cities. They are not all, strictly speaking, that is being accelerated by the globalisation of our economies. The respons- ‘’medinas’’, but the way in which they have developed and their richness es that can be provided are complex and therefore difficult to implement, as in terms of heritage mean that they have a shared Mediterranean kinship Philippe de Fontaine Vive the preservation of these precious but fragile assets must take account of and their regeneration deserves your attention. -

Rapport Diagnostic

Phase 1 : Diagnostic territorial, Orientations d'Aménagement et Projet de plan de 1 développement SOMMAIRE PREAMBULE 3 CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL D’INTEGRATION DU CENTRE DE SIDI AHMED ZERROUK 4 INTRODUCTION 5 PRESENTATION DE L’AIRE DE L’ETUDE – ENVIRONNEMENT REGIONAL ET PROVINCIAL 6 1- DONNEES NATURELLES 6 1-1 Situation géographique 6 1-2 Le cadre naturel 8 1-3 Le climat 8 1-4 Les ressources hydriques 9 1-5 La forêt 10 2- CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES. 10 2-1 Répartition spatiale de la population 10 2-2 Structure de la population 12 2-3 Activité 14 3- DONNEES ECONOMIQUES 14 3-1 Le secteur primaire 14 3-2 Le secteur secondaire 16 3-3 Le secteur tertiaire 19 4- HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 21 5- INFRASTRUCTURES DE BASE 22 5-1 Infrastructures de communication 22 5-2 Réseaux divers 24 6- EQUIPEMENTS SOCIO-COLLECTIFS 28 6-1 Equipements sanitaires 28 6-2 Education 28 6-3 Formation professionnelle 29 6-4 Equipements culturels et sportifs 30 7- ENVIRONNEMENT 30 8- CONTRAINTES ET POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL 31 8-1 Potentialités et atouts 31 8-2 Contraintes et entraves de développement 32 CHAPITRE 2 : ANALYSE DIAGNOSTIC DE L’ETAT ACTUEL DE LA COMMUNE RURALE DE TAIFA ET DU CENTRE DE SIDI AHMED ZERROUK 34 1- CARACTERISTIQUES NATURELLES 35 1-1 Situation géographique 35 1-2 Climat 36 1-3 Relief 36 1-4 Ressources en eau 37 Plan de développement de l’agglomération de Sidi Ahmed Zerrouk BENMIMOUN M’Hamed Architecte-Urbaniste - Rabat Novembre 2016 Phase 1 : Diagnostic territorial, Orientations d'Aménagement et Projet de plan de 2 développement 2. -

Projections De La Population Des Prefectures, Provinces Et Communes De La Region Fes – Meknes 2014 - 2030

ROYAUME DU MAROC DIRECTION REGIONALE FES - MEKNES PROJECTIONS DE LA POPULATION DES PREFECTURES, PROVINCES ET COMMUNES DE LA REGION FES – MEKNES 2014 - 2030 Mars 2018 Table des matières Préface…………………………………………………..………………………………………………………………………………...4 Introduction……………………………………………..……………………………………………………………………………...5 I. Méthodologie de calcul des projections .................................................................................... 6 II. Résultats des projections .......................................................................................................... 8 1. Rang et position de la Région Fès-Meknès ..................................................................... 8 2. Evolution de la population par provinces et préfectures ........................................... 11 2.1 Surcroît démographique ........................................................................................... 11 2.2 Accroissement démographique ................................................................................ 12 2.3 Poids démographique ................................................................................................ 13 2.4 Répartition spatiale de la population ...................................................................... 14 3. Evolution de la population selon les communes ........................................................ 16 3.1 Milieu urbain ............................................................................................................... 16 3.2 Milieu rural ................................................................................................................ -

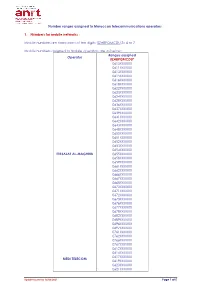

Number Ranges Assigned to Moroccan Telecommunications Operators

Number ranges assigned to Moroccan telecommunications operators 1. Numbers for mobile networks : Mobile numbers are composed of ten digits: 0ZABPQMCDU Z= 6 or 7. Mobile numbers assigned to mobile operators are as below: Ranges assigned Operator 0ZABPQMCDU* 0610XXXXXX 0611XXXXXX 0613XXXXXX 0615XXXXXX 0616XXXXXX 0618XXXXXX 0622XXXXXX 0623XXXXXX 0624XXXXXX 0628XXXXXX 0636XXXXXX 0637XXXXXX 0639XXXXXX 0641XXXXXX 0642XXXXXX 0643XXXXXX 0648XXXXXX 0650XXXXXX 0651XXXXXX 0652XXXXXX 0653XXXXXX 0654XXXXXX ITISSALAT AL-MAGHRIB 0655XXXXXX 0658XXXXXX 0659XXXXXX 0661XXXXXX 0662XXXXXX 0666XXXXXX 0667XXXXXX 0668XXXXXX 0670XXXXXX 0671XXXXXX 0672XXXXXX 0673XXXXXX 0676XXXXXX 0677XXXXXX 0678XXXXXX 0682XXXXXX 0689XXXXXX 0696XXXXXX 0697XXXXXX 0761XXXXXX 0762XXXXXX 0766XXXXXX 0767XXXXXX 0612XXXXXX 0614XXXXXX 0617XXXXXX MEDI TELECOM 0619XXXXXX 0620XXXXXX 0621XXXXXX Update issued on 14/06/2021 Page 1 of 5 0625XXXXXX 0631XXXXXX 0632XXXXXX 0644XXXXXX 0645XXXXXX 0649XXXXXX 0656XXXXXX 0657XXXXXX 0660XXXXXX 0663XXXXXX 0664XXXXXX 0665XXXXXX 0669XXXXXX 0674XXXXXX 0675XXXXXX 0679XXXXXX 0684XXXXXX 0688XXXXXX 0691XXXXXX 0693XXXXXX 0694XXXXXX 0770XXXXXX 0771XXXXXX 0772XXXXXX 0773XXXXXX 0774XXXXXX 0775XXXXXX 0777XXXXXX 0526XXXXXX 0527XXXXXX 0533XXXXXX 0534XXXXXX 0540XXXXXX 0546XXXXXX 0547XXXXXX 0550XXXXXX 0553XXXXXX 060XXXXXXX 0626XXXXXX 0627XXXXXX 0629XXXXXX 0630XXXXXX 0633XXXXXX 0634XXXXXX Wana Corporate 0635XXXXXX 0638XXXXXX 0640XXXXXX 0646XXXXXX 0647XXXXXX 0680XXXXXX 0681XXXXXX 0687XXXXXX 0690XXXXXX 0695XXXXXX 0698XXXXXX 0699XXXXXX 0700XXXXXX 0701XXXXXX 0702XXXXXX 0703XXXXXX -

Download Our Press

Riad Fès PRESS KIT “We truly know the value of something when it becomes rare“ MOROCCAN PROVERB 2 | RIAD FÈS 4 WELCOME TO RIAD FÈS 6 A FAIRYTALE IN THE HEART OF THE MEDINA 12 ARABIAN NIGHTS 18 ORIENTAL MOMENTS 22 RIAD FES CULINARY DELIGHTS 26 DISCOVER FEZ AND ITS SURROUNDINGS 28 RIAD DESCRIPTION RIAD FÈS | 3 4 | RIAD FÈS Welcome to Riad Fès My wife and I have been hosting guests in Riad Fès for nearly 20 years now, and always believed that a hotel is essentialy about hospitality and having a true soul. You need to « feel good » in order to loosen up and to enjoy a moment of pure relaxation. All your wishes are then fulfilled. Awa, the lady of the house, takes care of the riad and handles the smallest details with her team. Arabian Nights have a long life ahead with our glorious golden Arab- Andalusian architecture. Our riad, lovingly restored, is regarded as a mirror of Fez, reflecting the history and aura of the imperial city. The riad’s ornaments, culinary delights and sophistication ensures an exquisite stay - short or long – filled with unique and exotic experiences. It is not by chance that we are members of the exclusive Relais & Châteaux collection... Chakir et Fouzia Sefrioui OWNERS RIAD FÈS | 5 6 | RIAD FÈS A Fairytale in the Heart of the Medina In the captivating alleys of the Medina, part of the UNESCO world heritage, a patchwork of potters and tanners rule the narrow streets, where the Riad holds a luscious and elegant world, like it’s floating in silk dreams… RIAD FÈS | 7 14 METERS OF ELEGANCE A long swimming pool ringed with vegetation : the pool’s blue colour stands out by its contemporaneity, and blends perfectly with the building’s modern spirit.