Le 1Er Bataillon De Fusiliers Marins Commandos

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

French Orders of Battle & TO&Es 1980-1989 V2.2

French Orders of Battle & TO&Es 1980-1989 v2.2 By R Mark Davies for Battlefront: First Echelon (a) 1st French Army, with its headquarters at Strassbourg, on the Franco-German border, was the main field headquarters L’Armée de Terre controlling operations in support of NATO in West Germany, as well as defending France. Although France was not officially part of NATO’s command structure, there was an understanding, formalised by regular joint exercises in West Germany, that France would go to the aid of NATO, should the Warsaw Pact 1er Armée Française (abf) attack. To that end, the Headquarters and two divisions of II (Fr) Corps were permanently stationed in West Germany, with the wartime mission of supporting NATO’s US-led Central Army Group (CENTAG). III (Fr) Corps, based in western France, had I (Fr) Corps (a) the wartime mission of supporting the British-led NORTHAG. I (Fr) Corps, with one division permanently stationed in West Germany, was 1st French Army’s reserve and counter- penetration formation. II (Fr) Corps (a) (b) There is some suggestion that 1st French Army might have become a new SOUTHAG in wartime; controlling operations in the Austrian and Czech border regions. Allied formations would III (Fr) Corps (a) also possibly have been assigned – most likely the West German II (Ge) Corps, which conducted a major exercise in Bavaria under command of 1st French Army in 1987. ARMY ASSETS (c) FAR was formed in 1984 as a corps-sized formation formed BG CWFR-09 from the French Army’s most mobile formations, many of them Forces Françaises à Berlin seaborne, airborne or air-mobile. -

An Ambiguous Partnership: Great Britain and the Free French Navy, 1940-19421

An Ambiguous Partnership: Great Britain and the Free French Navy, 1940-19421 Hugues Canuel On se souvient aujourd’hui des forces de la France libre en raison de faits d’armes tels que leur courageuse résistance à Bir Hakeim en 1942 et la participation du général Leclerc à la libération de Paris en 1944. Par contre, la contribution antérieure de la marine de la France libre est moins bien connue : elle a donné à de Gaulle, dont l’espoir était alors bien mince, les moyens de mobiliser des appuis politiques au sein de l’empire colonial français et d’apporter une contribution militaire précoce à la cause des Alliés. Cette capacité s’est développée à la suite de l’appui modeste mais tout de même essentiel du Royaume-Uni, un allié qui se méfiait de fournir les ressources absolument nécessaires à une flotte qu’il ne contrôlait pas complètement mais dont les actions pourraient aider la Grande- Bretagne qui se trouvait alors presque seule contre les puissances de l’Axe. Friday 27 November 1942 marked the nadir of French sea power in the twentieth century. Forewarned that German troops arrayed around the Mediterranean base of Toulon were intent on seizing the fleet at dawn, Admiral Jean de Laborde – Commander of the Force de Haute Mer, the High Seas Force – and the local Maritime Prefect, Vice Admiral André Marquis, ordered the immediate scuttling of all ships and submarines at their berths. Some 248,800 tons of capital ships, escorts, auxiliaries and submarines was scuttled as the Wehrmacht closed in on the dockyard.2 The French “Vichy navy” virtually ceased to exist that day. -

Exposition « 10 Ans De Parrainage Des Fusiliers Marins De Lorient »

Communiqué de presse - Invitation presse - Exposition en plein-air - Exposition « 10 ans de parrainage des Fusiliers marins de Lorient » Présentée du 4 juin au 30 septembre 2018 Le long des plages de Ouistreham Riva-Bella et de Colleville-Montgomery Cérémonie des Fusiliers marins de Lorient à Ouistreham Riva-Bella en 2017 © Ville de Ouistreham Riva-Bella - L. Rodriguez 28 845 soldats alliés débarquèrent le Jour-J à Sword Beach, entre Ouistreham Riva-Bella et Langrune. Le n°4 Commando, sous les ordres du Colonel Dawson, comptait six troupes anglaises et deux troupes menées par le Commandant Philippe Kieffer : les 177 Bérets verts français formant le 1er bataillon de fusiliers marins. L’exposition « 10 ans de parrainage des Fusiliers marins de Lorient » sera présentée pendant toute la saison estivale, du 4 juin au 30 septembre 2018, le long des plages de Ouistreham Riva-Bella et de Colleville-Montgomery. Elle retracera les 10 années passées depuis la date de signature de la charte de parrainage entre Ouistreham Riva-Bella et l’école des Fusiliers Marins de Lorient. L’historique Le 6 juin 2008, une charte de parrainage a été signée entre la Ville de Ouistreham Riva-Bella et l’école des Fusiliers Marins de Lorient afin de consolider le lien historique existant entre cette commune et cette école mais également pour renforcer le lien armée-nation. Forte de ce lien, l’école des Fusiliers marins de Lorient organisait, chaque année, une cérémonie de tradition sur la plage de Ouistreham Riva-Bella. Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella, avait souhaité que ce partenariat s’étende vers la commune de Colleville-Montgomery pour des raisons historiques. -

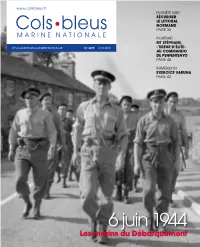

E57jm-Cols Bleus.Pdf

www.colsbleus.fr PLANÈTE MER SÉCURISER LE LITTORAL NORMAND PAGE 30 PORTRAIT MT STÉPHANE, LE MAGAZINE DE LA MARINE NATIONALE N° 3079 — JUIN 2019 « TIREUR D’ÉLITE » AU COMMANDO DE PENFENTENYO PAGE 40 IMMERSION EXERCICE VARUNA PAGE 42 6 juin 1944 Les marins du Débarquement Publicité Éditorial Des pionniers aux héritiers a mort au combat, très récente, Léon Gautier (96 ans) et Jean Morel (96 ans). de deux de nos frères Vous retrouverez leurs témoignages dans le « Passion d’armes, les premiers maîtres Marine » de ce mois-ci. Ce qu’ils nous enseignent, Cédric de Pierrepont et Alain l’héritage qu’ils nous lèguent, nous le portons Bertoncello, est un rappel éloquent tous, nous, marins, dans notre ADN. de l’engagement et du don de soi Soixante-quinze ans après cette date du « D-Day », auxquels nous devons tous être prêts. la Marine nationale porte encore haut aujourd’hui Ce don de soi, cet engagement pour les valeurs que ces « Français du Jour J » © F. LUCAS/MN© F. la Patrie jusqu’au sacrifice suprême, les marins ont su incarner : issus de milieux et d’origines Contre-Amiral Christophe Lucas, Lde 1944 y étaient prêts. C’était le cas, bien sûr, pour variées, d’âges différents, ils ont su s’unir malgré commandant les hommes du 1er Bataillon de Fusiliers Marins toutes leurs différences, pour défendre une seule de la Force maritime er des fusiliers marins Commandos (1 BFMC), qui, sous les ordres du et même cause : la libération de la France. et commandos capitaine de corvette Philippe Kieffer, débarquèrent Ainsi, cette devise des commandos britanniques, et commandant de la Marine, à Lorient. -

Philippe Kieffer Est Né Le 24 Octobre 1899 À Port-Au-Prince

COMMANDO KIEFFER Philippe Kieffer est né le 24 octobre 1899 à Port-au-Prince. Sa famille est originaire d'Alsace et c'est à la suite de l'annexion de l'Alsace- Moselle en 1870 qu'elle s'installe en Haïti. Il se porte volontaire après la déclaration de la guerre et entre dans la Marine le 10 septembre 1939. Il participe à la bataille de Dunkerque sur le cuirassé Courbet. Philippe Kieffer entend l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 : dès le lendemain, l'enseigne de vaisseau part pour Londres. Il est l'un des premiers volontaires à rejoindre les Forces navales françaises libres. Philippe Kieffer se voit confier 16 volontaires en avril 1942, qui s'entraînent alors au camp de Camberley en Grande-Bretagne en compagnie du lieutenant Jean Pinelli. Début mai 1942, la petite troupe (23 hommes) est brevetée au camp d'Achnacarry (Ecosse) et reçoit officiellement le titre de "1ère Compagnie, Fusilier Marin Commando". Alors que ces hommes s'entraînent au dépôt d'Eastney, ils sont renforcés un peu plus tard par le Lieutenant Charles Trepel, nommé commandant en second du Commandant Kieffer. L'entraînement de commando est extrêmement difficile, les épreuves sont sélectives : les hommes doivent manœuvrer par tous les temps, sur tous les types d'obstacles : marches, entraînements à balles réelles, close- combat, etc. Le 14 juillet 1942, la petite compagnie composée d'une trentaine d'unités défile dans les rues de Londres à l'occasion de la fête nationale française. Le 10 août, la 1ère Compagnie est rattachée au n°10 Commando Inter Allied, basée au pays de Galles, dans laquelle des troupes de toutes les nations (Belgique, Hollande, Norvège, Pologne, Tchécoslovaquie, mais aussi des anti-nazis d'Allemagne et d'Autriche). -

D-Day Museum

ENGLISH D-DAY MUSEUM Normandie - France World War II As soon as he become German Chancellor in 1933, Hitler set about imposing a totalitarian dictatorship in Germany. He lost no time in remilitarizing the Rhineland and then proceeded to enter an alliance with Japan and Fascist Italy. By 1938, his ambition to invade the rest of Europe had become clear for all to see, with the annexation of Austria, followed by Czechoslovakia, Sudetenland, Bohemia and Moravia. France and Great Britain declared war on Germany on September 3rd 1939, two days after Hitler’s troops had inva- ded Poland. However, the relentless advance of the German forces, which swept through the Netherlands, Belgium and Luxembourg in May 1940, proved to be unstoppable, and French and British troops were forced to flee to En- gland via Dunkirk. Paris fell on June 14th 1940 and Reynaud’s government resigned, leaving Marshal Pétain to sign the armistice and impose the Vichy regime. It was on June 18th that General de Gaulle, speaking from London, called on the French to resist. Light soon ap- peared at the end of the tunnel, however, for in the spring of 1942, Roosevelt, Churchill and Stalin started having regular meetings to plan a common strategy, while Allied forces won resounding victories in the Pacific, North Africa and, of course, at Stalingrad. An Eastern front finally became established, and in January 1943, the decision was taken in Casablanca to open up a new front in Western Europe. Troops would be landed on Normandy’s beaches. Preparations for Operation Overlord were underway. -

Insignes Dans La Mn

MINISTÈRE DES ARMÉES Paris, le N° /ARM/EMM/ASC/NP ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE Pôle soutiens et finances Bureau « administration et soutien commun » INSTRUCTION relative aux insignes du personnel militaire de la marine, de la gendarmerie maritime et des ayants droit RÉFÉRENCES : a) instruction n°1 (n° 1940/ARM/EMM/ASC/NP) du 22 novembre 2018 (en cours d’insertion) ; b) instruction n° 161/DEF/EMM/ASC du 13 mars 2017 (BOC n° 23 du 1er juin 2017, texte 2 ; BOEM 112.8, 451-1.1). P. JOINTES : dix annexes. T. ABROGÉS : a) instruction n° 132/DEF/EMM/CPM du 22 août 2012 relative à l'insigne métallique des forces de surface (BOC n° 46 du 29 octobre 2012, texte 11 ; BOEM 451.1) ; b) circulaire n° 187/DEF/DPMM/EG du 30 septembre 1993 relative au port et insignes de béret des fusiliers marins (BOC, p.5318 ; BOEM 451.1) ; c) circulaire n° 363/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative aux insignes du personnel des équipages de la flotte titulaire d’un brevet de spécialité du service général (BOC n° 25 du 28 novembre 2006, texte 13 ; BOEM 451.1) ; d) circulaire n° 364/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative à la description des insignes spéciaux de l’aéronautique navale (BOC n° 25 du 28 novembre 2006, texte 12 ; BOEM 451.1) ; e) circulaire n° 365/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative aux insignes de certificats et mentions du personnel de la marine (BOC n° 30 du 30 novembre 2007, texte 19 ; BOEM 451.1) ; f) circulaire n° 366/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative à la description des insignes attribués au personnel des sous-marins (BOC n° 24 du 18 octobre 2006, texte 15 ; BOEM 451.1) ; g) circulaire n° 0-1069-2016/DEF/EMM/ASC du 17 juin 2016 relative à l’insigne métallique du personnel de la filière « renseignement » de la marine (n.i.bo). -

Download the Article In

Pensées mili-terre Centre de doctrine et d’enseignement du commandement Les forces armées en Afghanistan et les médias cahier de la pensée mili-Terre 1le contre-amiral Christophe PRAZUCK publié le 08/08/2018 Histoire & stratégie En quittant son poste de conseiller communication du CEMA, le contre-amiral Christophe PRAZUCK a dressé un bilan de l'évolution et de la nécessité de la fonction communication en opérations, et plus particulièrement en Afghanistan. Ce témoignage montre combien il est important de permettre aux journalistes de travailler, dans le respect des contraintes des opérations En 2009, 167 journalistes ont été accueillis sur le terrain par les militaires français en Afghanistan, sans compter les correspondants permanents (une dizaine à Kaboul) et les équipes médias qui accompagnent les autorités politiques sur le théâtre. 167 journalistes en Afghanistan, c’est près de la moitié des journalistes qui ont couvert l’ensemble des opérations où sont engagés les soldats français – soit une trentaine d’OPEX au total. 167 journalistes en 2009, c’est 20% de plus qu’en 2008, deux fois plus qu’en 2007. C’est plus de 600 jours cumulés de reportages dont certains se sont étalés sur plus de 50 jours. C’est l’équivalent d’un journaliste pour 20 soldats français déployés en Afghanistan. À titre de comparaison, cette même année, les forces armées britanniques ont accueilli 240 journalistes[1] auprès des 13.000 militaires qu’elles déployaient alors en Afghanistan et Irak. Soit environ un journaliste pour 55 soldats déployés. Cet intérêt médiatique dont fait l’objet le théâtre afghan est le résultat d’une conjoncture où se croisent une évolution sociétale, celle des technologies d’information et des médias, une évolution des conditions d’engagement sur le théâtre afghan, qui se sont durcies à compter de 2008, et l’adaptation des forces armées pour répondre à la demande des médias. -

Février Août 2019

À PARAÎTRE EN NORMANDIE Toutes les nouveautés éditoriales en Normandie FÉVRIER » AOÛT 2019 PDF interactif Sommaire Index Page - Page + Clic Mail Site internet À PARAÎTRE EN NORMANDIE Toutes les nouveautés éditoriales en Normandie FÉVRIER » AOÛT 2019 NL&L fédère l’ensemble des acteurs Art, cinéma & photographie …… du livre et de la lecture en une plateforme 1 interprofessionnelle qui s’articule autour de l’information, la coopération Histoire & patrimoine …… 2 et l’expertise. En concertation avec la DRAC de Normandie et la Région Bande dessinée & Jeunesse …… Normandie, NL&L accompagne 6 la professionnalisation et le développement des maisons Littérature ……10 d’édition et des librairies ; elle soutient l’animation et la création littéraire ; Sciences humaines & vie pratique …… elle contribue au développement 17 des publics et des pratiques de lecture, à la structuration du réseau de lecture Index des éditeurs …… 19 publique et participe à la valorisation du patrimoine écrit dans une logique de conservation partagée et de coopération régionales. les titres accompagnés de cette icône ont bénéficié d’un soutien de la Drac de Normandie et de la Région NL&L organise le festival «Les Boréales, Normandie au titre du FADEL Normandie plateforme de création nordique». ART CINÉ MA& 1 PHO LES COLLECTIONS DU MUSÉE TO DU CHÂTEAU DE FLERS LES PEINTRES AQUOSITÉS À HONFLEUR Collectif - En coédition avec la ville de Flers Kevin Louviot (photographies) Anne-Marie Bergeret Préface de Belinda Cannone GRA Les collections du musée du château de Flers présentent un panorama très varié de la peinture Depuis le début du XIXe siècle, Honfleur accueille Caen vue à travers ses territoires aquatiques, occidentale du XVIe au XXe siècle. -

En 2017, Le Budget De La Marine Nationale Est De 4 417 Millions D’Euros

DEFENSE Claire-Marine Pion Etat-major des opérations de la Marine, 60 Bd du Général Martial Valin, 75 509 Paris Cedex 15 Jérémy Drisch Etat-major des opérations de la Marine, 60 Bd du Général Martial Valin, 75 509 Paris Cedex 15 Messages clés : En 2017, le budget de la Marine nationale est de 4 417 millions d’euros. 38 296 militaires et civils travaillent pour la Marine nationale en 2016. Entre 2011 et 2016, la tendance à la baisse provient d’une politique de réduction des effectifs à mettre en perspective avec la politique budgétaire, jusqu’aux attaques terroristes de 2015 ayant entraîné un changement en termes de politique de sécurité et de sûreté. La ventilation des effectifs et du budget de la Marine par façade n’est pas possible techniquement. Les équipements de la Marine nationale en façade Atlantique (au sens du périmètre de compétences de la préfecture maritime de Brest) sont basés principalement à Brest, Lorient, Lanvéoc-Poulmic, Landivisiau et l’Ile Longue. I. Description et situation générale de l’activité à l’échelle nationale I.A. Organisation et missions de la Marine nationale L’état-major de la Marine définit et fait appliquer la politique générale de la Marine nationale, structurée autour de la force d’action navale, la force océanique stratégique, l’aéronautique navale et la force maritime des fusiliers marins et commandos, et la gendarmerie maritime. Les activités de la Marine nationale s’inscrivent dans une mission générale de sauvegarde maritime, de défense et de protection des intérêts de la France en mer, ou depuis la mer1. -

75E Anniversaire Du Débarquement Et De La Bataille De Normandie À Ouistreham Riva-Bella – 2019

75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie à Ouistreham Riva-Bella – 2019 1/28 Repères historiques Le Débarquement allié du 6 juin 1944, à Sword Beach - page 3 Quelques figures emblématiques du Débarquement à Sword Beach Léon Gautier, vétéran du Commando Kieffer ayant débarqué le 6 juin 1944 – page 5 Philippe Kieffer, Commandant – page 8 Alexandra Lofi, membre du n°4 Commando, il en a pris le commandement le 6 juin 1944 au soir en remplacement du commandant Kieffer blessé au combat. – page 9 L’histoire des commémorations L’histoire des commémorations du Débarquement à Ouistreham Riva-Bella – page 10 Ouistreham Riva-Bella, ville de la cérémonie internationale du 70e anniversaire du Débarquement – page 14 Le choix du logo pour le 75e – page 16 Les lieux de visite mémorielle à Ouistreham Riva-Bella La Promenade de la Paix – page 17 Le musée du Mur de l’Atlantique – Le Grand Bunker – page 17 Le musée n°4 Commando – page 17 Programme des commémorations et festivités pour le 75e anniversaire du Débarquement à Ouistreham Les commémorations et cérémonies officielles – page 19 Les festivités pour célébrer la Libération – page 20 Nouveauté 2019 : Parcours sonore au cœur de l’histoire des territoires et du vécu des habitants pendant l’Occupation et à la Libération. Réalité augmentée auditive proposée par Caen la mer. – page 23 La ville aux couleurs du 75e : Pavoisement, expositions dans la ville, plantation d’arbres – page 24 Le stationnement gratuit dans la ville le 6 juin – page 25 Les restrictions de circulation établies par la Préfecture du Calvados, le 6 juin 2019 Transports scolaires suspendus la journée du 6 juin 2019 – page 26 La Zone de Circulation Régulée et l’obtention du sticker si nécessaire – page 26 2/28 Ouistreham Riva-Bella a été occupée par les Allemands dès le 19 juin 1940 et du fait de sa position géographique a été fortifiée dès 1941. -

View PDF Free French Army List

AN UNOFFICIAL SUPPLEMENT FOR BOLT ACTION The battle then centred upon Bir Hacheim, where the Free French resisted with the utmost gallantry. Around this place the struggle surged for eight or nine days. Finally it was decided to withdraw the garrison, and this was successfully accomplished, though with heavy losses. Here, no doubt, was a turning point in the battle. Prime Minister Churchill in the House of Commons, July 2nd, 1942 In the whole course of the desert war, we never encountered a more heroic and well sustained defence. Generalmajor Friedrich von Mellenthin, staff officer in the Panzer Armee Afrika, post war. rance’s defeat and occupation did not mean the end Legion and Marines from the Pacific. They used a of the fight for all Frenchmen. Many units not in France mixture of old French equipment, some British and some Fitself when it fell took refuge in Great Britain. Under improvised combinations of both. The French defenders Charles De Gualle they formed the Free French Brigade. In fought off the Italian Ariete Division, knocking out 70 early June 1942, the 1st Free French Brigade found itself tanks, but by June 10th the garrison’s ammunition was on the extreme southern flank of the fortified Gazala line in exhausted (with only 22 howitzer shells left in reserve), Libya. For 15 days they stubbornly defended the fortress of Around midnight, General Kœnig’s ordered the garrison Bir Hakeim against constant German and Italian assaults. to break through the encirclement and force their way This fortress was holding up Rommel’s swirling armoured through enemy lines.