Lgnaz Venetz Aus Stalden {Wallis)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

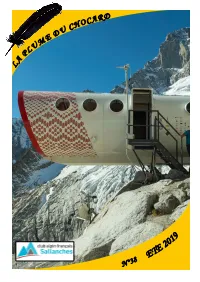

REFUGE BIVOUAC GERVASUTTI S’Aperçoit Tel Un Point Rouge Tout Là-Haut

ÉTÉ 2019 2 Numéro 38 LE MOT DU PRESIDENT Bonjour à tous, Après une saison hivernale en de- mi-teinte vous êtes sans doute impatients de profiter de la nouvelle saison. La Plume du Chocard, avec son programme varié, fera, nous l’espérons, sinon le bonheur de tous, à tout le moins donnera satisfaction au plus grand nombre. L’école de ski, malgré un début de saison qui s’annonçait difficile faute de neige a permis une fois de plus aux nom- breux jeunes et moins jeunes de réussir les tests ESF et n’en doutons pas, tous ont progressé en se faisant plaisir. Merci et bravo à l’équipe des encadrants, ils ont accueilli gentiment leurs nouveaux collègues. En effet ils sont quatre nouveaux moniteurs FFCAM qui ont réussi brillamment l’examen cet hiver, je les félicite au nom de tous. L’école d’escalade poursuit son bonhomme de chemin avec toujours autant d’inscrits. Le Groupe Performance s’est distingué dans les compétitions nombreuses où ils ont porté haut les couleurs du CAF de Sallanches. Bravo à nos jeunes grimpeurs et à leur entraineur Olivier Daligault. Je ne parle pas de toutes les activités c’est un édito !! Mais je remercie tous les enca- drants et participants qui ont largement contribué à la vie de notre club qui est sans doute un des meilleurs de la vallée. En parlant des six autres CAF de la haute vallée de l’Arve nous nous rencontrons régulière- ment et nous proposons à tous les adhérents des soirées à thème ou des formations organisées localement. -

Le Mt Blanc Journée Beaufortain

Journée BEAUFORTAIN et ITALIE www.terreinconnue.fr tél: 03 87 38 75 49 MEGÈVE, le top du chic LES SAISIES , Megève est certainement l’Espace Diamant la plus mondaine des SAINT-GERVAIS , A 1650 m d’altitude, stations alpines françaises. station Alti-Forme dans le Beaufortain, Son important essor C’est sur le territoire même de cette station est aussi touristique remonte à 1910 Saint-Gervais que se dressent les appelée le « Tyrol lorsque la famille 4810 m du Mont-Blanc. Français ». La vue Rothschild décida d’en Les eaux de Saint-Gervais sont panoramique sur le faire son lieu de villégiature célèbres depuis près de 2 siècles Mont-Blanc est pour concurrencer Saint- pour la dermatologie et le saisissante. Moritz en Suisse. traitement des voies respiratoires. Le Beaufortain, le massif comme un jardin ! Avec ses alpages constellés de chalets, ses torrents fougueux et ses grands lacs, le Beaufortain ressemble à un jardin d’éden. Entrez dans ce royaume préservé dont les habitants ont sauvegardé les pâturages et refusé le béton. Le barrage de Roselend avec ses 185 millions de m3 d’eau constitue une richesse hydraulique. Col du Petit-Saint-Bernard COURMAYEUR C’est un col alpin qui sépare la Courmayeur est situé au pied du Tarentaise, c’est-à-dire la vallée de massif du Mont-Blanc. l’Isère, de la vallée d’Aoste. Son Le Mont-Blanc est situé sur sa altitude, 2188m, en fait le col le moins commune. Le tracé de la élévé de la région. Il a été fréquenté frontière franco-italienne est depuis la plus haute Antiquité. -

Montagna Insieme Ragazzi” È Una Iniziativa Del CAI, Sostenuta Dall’Amministrazione Comunale E Rivolta Al Mondo Giovanile Della Nostra Città

Montagna RAGAZZI Insiemeanno 2015 COMUNE DI CONEGLIANO ASS. ALLO SPORT CLUB ALPINO ITALIANO ASS. PUBBLICA ISTRUZIONE SEZIONE DI CONEGLIANO AI RAGAZZI DELL’A.G. DI CONEGLIANO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE “Montagna Insieme Ragazzi” è una iniziativa del CAI, sostenuta dall’Amministrazione comunale e rivolta al mondo giovanile della nostra città. Il programma che presentiamo è ricco e diversificato; è rivolto ai ragazzi dai 9 ai 18 anni e prevede un buon numero di escursioni in ambiente montano su nuovi ed interessanti itinerari; ci sarà la possibilità di sperimentare attività affascinanti come l’arrampicata e la speleologia, oppure le gite invernali con le racchette da neve e le gite in mountain-bike. Nel mese di luglio sono previsti un trekking attraverso i rifugi per gli over 14 e la settimana in rifugio per i più giovani, esperienze uniche di vita di gruppo in ambienti montani incantevoli. Di tutto questo potrete leggere nel programma delle attività riportato nel presente giornalino, ma potrete anche apprezzare i racconti e le foto relative alle esperienze dell’anno scorso. Non mancheranno i momenti di festa e di divertimento insieme. 2015 Arrivederci in montagna! Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della Sezione del CAI Foto di copertina: di Conegliano. Trekking di A.G. 2014: Giro del Monte Bianco Forcella Bella di Sfornioi 2 ChiChi siamosiamo IL CLUB ALPINO ITALIANO è una associazione a carattere nazionale che riunisce gli appassionati di montagna. La parola “alpino” non deve trarvi in inganno: essa non si riferisce agli “alpini”, glorioso corpo dell’esercito italiano, ma è usata come aggettivo riferito alle Alpi, la catena montuosa che delimita i confini dell’Italia dal Golfo ligure al Golfo di Trieste. -

Area Notes 1997 EDITED by JOSE LUIS BERMUDEZ

Area Notes 1997 EDITED BY JOSE LUIS BERMUDEZ Alps and Pyrenees Lindsay Griffin Russia and Central Asia Paul Knott Greenland Derek Fordham Scottish Winter Simon Richardson Middle East TonyHoward India Harish Kapadia Pakistan Lindsay Griffin & David Hamilton Nepal Bill O'Connor South America and Antarctica Chris Cheeseman LINDSAY GRIFFIN Alps and Pyrenees 1996 .. 1997 This report looks atselected activity, in terms ofboth exploration and technical performance, during the winter of 1996-97 and the following spring to autumn season. In preparing these notes Lindsay Griffin would like to acknowledge the assistance of Jerome Arpin, Valery Babanov, Gino Buscaini, A1ain Delize, Stevie Haston, Robert Jasper, Andy Kirkpatrick, Igor Koller, V1ado Linek, Pat Littlejohn, Fran~ois Marsigny, Neil McAdie, Martin Moran, Andy Parkin, Emanuele Pellizzari, Tony Penning, Michel Piola, Franci Savenc, Hilary Sharp, Pierre Tardivel, Paolo Vitali, Ed Watson and Matjez Wiegele. Technical grades are either French or UIAA unless otherwise stated. New route descriptions or corrections and any information on Alpine Club members' activities will be most welcome and should either be sent to the Club or directly to: 2 Top Sling, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4RL. It is hoped that in the future all corrections and revised descriptions to routes that currently appear in Alpine Club guides will be published and acknowledged on the AC's web site (http://www.alpine-c1ub.org.uk) WINTER/SPRING 1996-1997 Pyrenees Although seemingly little frequented by other than relatively local French and Spanish climbers, the high mountains of the Pyrenees have enormous potential 243 244 THE ALPINE JOURNAL 1998 for excellent winter routes. -

Les Clochers D'arpette

31 Les Clochers d’Arpette Portrait : large épaule rocheuse, ou tout du moins rocailleuse, de 2814 m à son point culminant. On trouve plusieurs points cotés sur la carte nationale, dont certains sont plus significatifs que d’autres. Quelqu’un a fixé une grande branche à l’avant-sommet est. Nom : en référence aux nombreux gendarmes rocheux recouvrant la montagne sur le Val d’Arpette et faisant penser à des clochers. Le nom provient surtout de deux grosses tours très lisses à 2500 m environ dans le versant sud-est (celui du Val d’Arpette). Dangers : fortes pentes, chutes de pierres et rochers à « varapper » Région : VS (massif du Mont Blanc), district d’Entremont, commune d’Orsières, Combe de Barmay et Val d’Arpette Accès : Martigny Martigny-Combe Les Valettes Champex Arpette Géologie : granites du massif cristallin externe du Mont Blanc Difficulté : il existe plusieurs itinéraires possibles, partant aussi bien d’Arpette que du versant opposé, mais il s’agit à chaque fois d’itinéraires fastidieux et demandant un pied sûr. La voie la plus courte et relativement pas compliquée consiste à remonter les pentes d’éboulis du versant sud-sud-ouest et ensuite de suivre l’arête sud-ouest exposée (cotation officielle : entre F et PD). Histoire : montagne parcourue depuis longtemps, sans doute par des chasseurs. L’arête est fut ouverte officiellement par Paul Beaumont et les guides François Fournier et Joseph Fournier le 04.09.1891. Le versant nord fut descendu à ski par Cédric Arnold et Christophe Darbellay le 13.01.1993. Spécificité : montagne sauvage, bien visible de la région de Fully et de ses environs, et donc offrant un beau panorama sur le district de Martigny, entre autres… 52 32 L’Aiguille d’Orny Portrait : aiguille rocheuse de 3150 m d’altitude, dotée d’aucun symbole, mais équipée d’un relais d’escalade. -

Notes 1971 the Alps Colin Taytor

Notes 1971 The Alps Colin Taytor Summary The summer season of 1971 must be one of the best on record. In the Western Alps the winter snowfall was late and less than usual, so the big classic faces came into condition early and remained in good condition for much of the season, in spite of several quite big storms in late July and August. A solo first ascent and half a dozen solo ascents of major routes were made by British climbers. British parties also made ascents of important routes such as the North-west faces of the Olan and the Ailefroide in the Dauphine, the Brouillard Pillars, the Grand Pilier d'Angle, the Central Pillar of Freney and the Droites North face in the Mont Blanc region, and of the Eiger and the Matterhorn North faces. Many other British parties made notable ascents and the notes below, while not complete, are confined mainly to their achievements. Details of ascents by continental climbers can be found in Alpine Climbing and in the continental journals, particularly La Montagne and Alpinismus. I am grateful particularly to Doug Scott, the Editor of Alpine Climbing and to Ken Wilson, the Editor of Mountain for collecting much of the information on which these notes are based, and also to many others who sent in information about their routes. DAUPHINE Probably more English parties climbed in the Dauphine in the summer of 1971 than ever before. Weather conditions were good, particularly during July, although several big storms occurred in August. As a result, many of the big routes were in condition. -

Escursioni a Courmayeur Val Veny • Val Ferret • Valdigne • La Thuille

collanasentierid’autore 11 Escursioni a Courmayeur Val Veny • Val Ferret • Valdigne • La Thuille idea Montagna editoria e alpinismo Sentieri d’autore l Escursioni a Courmayeur collanasentierid’autore Escursioni a Courmayeur idea Montagna editoria e alpinismo 2 l Introduzione INTRODUZIONE SEGUI IDEA MONTAGNA SU: Per secoli fu chiamato Mont Maudit, Mont Mallet, Mont Malay, nomi che incutevano timore e ri- www.facebook.com/ideamontagna spetto. Poi, conclusa l’esplorazione orizzontale del globo, il nuovo orizzonte si spostò in verticale plus.google.com/+IdeamontagnaIt e in piena età illuminista il monte maledetto divenne il Monte Bianco e la montagna, perduta la www.pinterest.com/ideamontagna componente malefica che l’aveva contraddistinta precedentemente, cominciò a essere guardata www.slideshare.net/IdeaMontagna con occhi nuovi, come una cima da studiare, osservare, ammirare ma soprattutto da scalare. Il primato dell’altezza, portò il Monte Bianco a essere il primo “4000” raggiunto, in una vera e propria corsa alla vetta che vide vincitori materialmente Jacques Balmat e Michel Paccard, ma che fu spinta e motivata soprattutto dal sincero trasporto di Horace Bénédicte De Saussure. L’8 agosto del 1786 è tradizionalmente considerata la data d’inizio dell’alpinismo contemporaneo. Oggi il Monte Bianco è un simbolo, un nome che evoca automaticamente il concetto di monta- gna, di vetta. Così facilmente osservabile dalle valli che lo circondano, il Bianco è diventato spes- FOTOGRAFIE so anche immagine stereotipata, come gran parte dei più spettacolari gruppi alpini. Una fitta rete Tutte le fotografie utilizzate sono dell’autore, dove non specificato in didascalia. di sentieri lascia spesso l’escursionista al di fuori della fortezza di roccia e ghiaccio del massiccio vero e proprio, quasi sempre accessibile soltanto agli alpinisti, ma allo stesso tempo permette di capire la complessità di questo gruppo montuoso, le tante sorprese, i paesaggi grandiosi e sorprendenti. -

Glasilo Planinske Zveze Slovenije

Poštnina plačana v gotovini! GLASILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE LETNIK • XI • IV DECEMBER • 1955 VSEBINA: Zlatorog ; 801 Dr. ing. Franci Avčin: Vežbalna odprava v Montblanško skupino 1955 60 S Boris Režek: »Stamfovska« 606 Janez Krušic: Jugovzhodna stena Grand Druja (3754 m) 609 Mitja Sarabon: Misli I 614 Marjan Keršič-Belač: Utrinki s poti po Centralnih Alpah 615 Mitja Sarabon: Misli II 627 Marjan Perko: Les Courtes 3356 m 623 Janez Brojan: Kukova Spica ... 631 Mitja Kilar: V vrhovih nad Krmo .... 633 Ciril Debeljak: Belvedere • ... 63» Ciril Debeljak: 1. Severna stena Planjave pozimi 642 Ciril Debeljak: 2. Po Planjavi počez 644 Janez Canžek: Zasavski alpinisti v Durmltoru 645 Janez Krušic: Opisi ... 647 Janez Canžek: Opisi iz Durmitora ... .... 640 Rado Lavrič: Tov. Predrag Pašič o naši Transverzall 653 Ing. Friderik Degen: Nekaj misli ob otvoritvi gorske ceste Ribnica na Pohorju —Ribniška koča 655 Društvene novice . ............ 656 Iz planinske literature ... .... 658 Razgled po svetu ... 661 Priloga: Franc Močnik: Reševanje v planinah Prilogo natisnila tiskarna »Ljudske praviee« v Ljubljani Planinski Vestnik je glasilo Planinske zveze Slovenije / Izdaja ga imenovana Zveza, urejuje pa uredniški odbor / Revija izhaja dvanajstkrat na leto, po potrebi v snopičih po dve številki skupaj / Članke pošiljajte na naslov: Tine Orel, Celje, L gimnazija / Uprava: Planinska zveza Slovenije, Ljubljana, Likozarjeva ulica 5t. 12, poštni predal 214, telefon št. 32-553 / Tu se urejajo: reklamacije (ki se upoštevajo dva meseca po izidu številke), naročnina, honorarji, oglasi, računi, razvid naslovov / Tiska tiskarna »Jože Moškrič« v Ljubljani / Letna naročnina znaša din 400.—, ki jo morete plačati tudi v štirih obrokih po din 100.— / Tekoči račun revije pri Narodni banki 602-T-121 / Spremembo naslova javljajte na Upravo Planinskega Vestnika, pri čemer navedite poleg prejšnjega vedno tudi novi naslov, po možnosti s tiskanimi črkami. -

Mer De Glace” (Mont Blanc Area, France) AD 1500–2050: an Interdisciplinary Approach Using New Historical Data and Neural Network Simulations

Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie Herausgegeben von MICHAEL KUHN BAND 40 (2005/2006) ISSN 0044-2836 UNIVERSITÄTSVERLAG WAGNER · INNSBRUCK 1907 wurde von Eduard Brückner in Wien der erste Band der Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Geschichte des Klimas fertig gestellt. Mit dem 16. Band über- nahm 1928 Raimund von Klebelsberg in Innsbruck die Herausgabe der Zeitschrift, deren 28. Band 1942 erschien. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab Klebelsberg die neue Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie im Universitätsverlag Wagner in Innsbruck heraus. Der erste Band erschien 1950. 1970 übernahmen Herfried Hoinkes und Hans Kinzl die Herausgeberschaft, von 1979 bis 2001 Gernot Patzelt und Michael Kuhn. In 1907 this Journal was founded by Eduard Brückner as Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Geschichte des Klimas. Raimund von Klebelsberg followed as editor in 1928, he started Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie anew with Vol.1 in 1950, followed by Hans Kinzl and Herfried Hoinkes in 1970 and by Gernot Patzelt and Michael Kuhn from 1979 to 2001. Herausgeber Michael Kuhn Editor Schriftleitung Angelika Neuner & Mercedes Blaas Executive editors Wissenschaftlicher Beirat Editorial advisory board Jon Ove Hagen, Oslo Ole Humlum, Longyearbyen Peter Jansson, Stockholm Georg Kaser, Innsbruck Vladimir Kotlyakov, Moskva Heinz Miller, Bremerhaven Koni Steffen, Boulder ISSN 0044-2836 Figure on front page: “Vue prise de la Voute nommée le Chapeau, du Glacier des Bois, et des Aiguilles. du Charmoz.”; signed down in the middle “fait par Jn. Ante. Linck.”; coloured contour etching; 36.2 x 48.7 cm; Bibliothèque publique et universitaire de Genève, 37 M Nr. 1964/181; Photograph by H. J. -

Novembre 2014

Bulletin de la section Chasseron du Club Alpin Suisse Novembre 2014 Président François Oppliger, Môtiers P 032 861 27 93 [email protected] N 079 574 73 81 Caissier Jean-Louis Hadorn, Fleurier [email protected] N 079 435 48 86 Intendant des Illars Blaise Huber, Fleurier P 032 861 15 31 [email protected] N 079 654 15 83 Intendant de la Singla Florian Zbinden, Gland P 022 557 22 52 [email protected] N 076 309 15 08 Commission des cabanes Mélanie Leuba, Le Locle N 079 /574 73 28 [email protected] Responsable OJ Pascal Godel, Couvet [email protected] N 079 410 06 79 Responsable des courses Dick Gigon, Mayens de la Zour [email protected] N 079 660 71 69 Chef du matériel Philippe Pasche, Buttes [email protected] N 079 270 64 62 Rédaction du bulletin Laurence Burri, Bôle P 032 841 61 30 [email protected] N 079 290 93 18 Site Internet : www.cas-chasseron.ch GARDIENNAGES 5 décembre Christine Liebe (grande salle réservée) 6 décembre Didier Buchilly et Yvan Reymond (chalet réservé, St-Nicolas aux Illars) 13 et 14 décembre André Rougemont 31 décembre au Antoine Burri et Alexandre von Allmen (grande salle réservée) 2 janvier PROCHAIN BULLETIN Délai de remise des documents pour le bulletin de décembre : vendredi 28 novembre 2014. 113 PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE Vendredi 14 novembre 2014, 20h00, au Restaurant de la Tourne Ordre du jour : 1. Présences 2. Procès-verbal de l’assemblée du 5 septembre (a paru dans le bulletin d’octobre) 3. -

Planinski Vestnikobjavljaizvirneprispevke, Izhaja Petnajstegav Mesecu

REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895 VESTNIK 7-82017 TEMA MESECA S kolesom v hribe Z NAMI NA POT Mont Blanc Skuta in Rinke 3,90 € P IZ PLANINSKE ZALOŽBE - AKCIJA Bine in Nada Mlač Vodnik po karnijskih feratah -50% Karnijske Alpe, italijansko Alpi Carniche (tudi Carnice), nemško Karnische Alpen, so veriga skalnih vršacev med Avstrijo in Italijo. Vrstijo se v smeri vzhod-zahod, na jugu jih omejuje reka Bela (Fella), na severu Zilja, v pokrajini Veneto, torej na zahodu, reka Piava in na vzhodu Ziljica. Njihova celotna dolžina znaša nekaj več kot sto kilometrov, ležijo pa med krajema San Candido (Innichen), Cadore in Trbiž. 130 mm x 210 mm; 288 strani, šivano, broširano CENA: V času od 15. 7. 2017 do 15. 8. 2017 lahko vodnik kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim popus- tom: 19,95 €* (redna cena: 39,90 €*). Roman Mihalič Planinski vodnik Dolenjska, Bela krajina, Notranjska Planinski vodnik Dolenjska, Bela krajina, Notranjska je vodnik za vse, ki imate radi lažje in označene planin- ske poti. Sega od Ljubljanske kotline do Kolpe, na Notranjsko meji z visokima planotama Krima in Blok, na severu in vzhodu pa meji na reko Savo. Vodnik je izšel s podporo Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 120 mm x 160 mm; 160 strani, PVC-ovitek, šivano, okrogel hrbet CENA: V času od 15. 8. 2017 do 15. 9. 2017 lahko vodnik kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim popus- tom: 11,95 €* (redna cena: 23,90 €*). *DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. V GORE Z ZEMLJEVIDI PZS Zemljevidi PZS zajemajo vsa pomembna slovenska hribovita območja. -

Une Ligne De Câble À La Découverte Des Derniers Glaciers Alpins

Expédition 2050 Une ligne de câble à la découverte des derniers glaciers Alpins Marin Thaller Groupe de suivi: Inès Lamunière (Directeur Pédagogique) Vincent Kaufmann (Professeur énoncé) Simon Cloutier ( Expert) Xavier Apotheker ( Maître EPFL) EPFL I ENAC I SAR I Projet De Master I 2017 Le tourisme alpin fait face aujourd’hui à un important défi, celui du défi climatique. Les récentes observations et recherches scientifiques sont formelles: le climat se réchauffe, et de manière anormale. Dans le territoire alpin, l’évolution du climat aura des impacts majeur, tant sur l’environnement que sur le secteur économique basé en grande partie sur le tourisme hivernal. La disparition des glaciers, ou encore l’absence de neige sont autant de facteur allant influencer la faune, la flore, mais aussi l’attractivité touristique de la région. De nombreuses stations de sport d’hiver risque de devoir fermer, et certaines zones aujourd’hui sûres risquent d’être soumis à de nouveaux dangers naturels. L’évolution du climat va donc bouleverser de manière importante le rapport que l’homme a avec la montagne, mais aussi sa manière d’exploiter ce territoire à la fois fragile et dangereux. Face à ce constat, nous tentons l’expérience de nous plonger dans le futur. Si les prévisions scientifiques s’avéraient justes, qu’elle seront Alpes de demain? Restera-t-il des glaciers? A partir de qu’elle altitude pourrons nous trouver de la neige en Hiver , ou encore comment le tourisme alpin va-t-il s’adapter à ces nouvelles conditions environnementales? Nous voila en 2050. La température moyenne dans les Alpes est de 2°C supérieure à celle de notre époque.