Geschichte Der Lauteraarhütte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Verordnung Über Den Wildtierschutz (Wtschv)

922.63 26. Februar 2003 Verordnung über den Wildtierschutz (WTSchV) Der Regierungsrat des Kantons Bern, gestützt auf Artikel 21 Absatz 2 und Artikel 34 des Gesetzes vom 25. März 2002 über Jagd und Wildtierschutz (JWG [BSG 922.11]), auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion, beschliesst: 1. Schutz der Wildtiere vor Störung 1.1 Allgemeine Pflicht und Information Art. 1 1 Bei Arbeiten, Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen sowie bei der Planung, der Errichtung oder dem Betrieb von Bauten und Anlagen ist jedermann verpflichtet, auf die Bedürfnisse der betroffenen Wildtiere gebührend Rücksicht zu nehmen und sie vor vermeidbaren Störungen, vor Verletzung oder vor Tötung zu bewahren. 2 Das Jagdinspektorat informiert die Bevölkerung über die Lebensweise der Wildtiere, ihre Bedürfnisse und ihre Ansprüche an die Umwelt sowie über die Auswirkungen von störenden Einflüssen. 3 Es nimmt als kantonale Fachstelle im Rahmen von Bewilligungs- und Mitberichtsverfahren zu Vorhaben Stellung, welche die Wildtiere betreffen, und berät Behörden und Private. 1.2 Wildschutzgebiete Art. 2 Begriff und Errichtung 1 Wildschutzgebiete sind ausreichend bemessene Lebensräume von besonderer wildtierökologischer Bedeutung zum Schutz der Wildtiere vor Störung. 2 Unter den Begriff Wildschutzgebiet von entsprechender Bedeutung fallen unter Vorbehalt besonderer Bestimmungen a internationale und nationale Wasser- und Zugvogelreservate, b eidgenössische Banngebiete, c regionale Vogelschutzgebiete, d regionale Wildschutzgebiete, e von Gemeinden errichtete Zonen in Tourismusgebieten -

Eiger Bike Challenge 22 Km Holzmatten – Bort – Unterer Lauchbühl Grosse Scheidegg – First Waldspitz – Aellfluh Einfache Dorfrunde Grindelwald Rules of Conduct

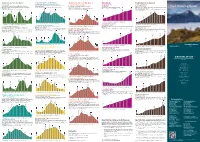

Verhaltensregeln IG Bergvelo Eiger Bike Challenge 55 km Eiger Bike Challenge 22 km Holzmatten – Bort – Unterer Lauchbühl Grosse Scheidegg – First Waldspitz – Aellfluh Einfache Dorfrunde Grindelwald Rules of Conduct Grosse First Holzmatten Bort Holzmatten Grosse Scheidegg First Waldspitz Befahre nur bestehende Wege und respektiere vorhandene Sperrungen. 1690 Unterer Bort Scheidegg 2184 1565 Wetterhorn Terrassenweg Oberhaus Wetterhorn 1690 1964 2184 Oberhaus 1904 Terrassenweg Stählisboden 1964 Holenwang Oberhalb Bort Lauchbühl 1565 Nodhalten Nodhalten Grindelwald Bussalp 1226 Grindelwald Grindelwald 1140 1355 1226 Grindelwald 1548 1644 1355 1675 1675 Grindelwald Anggistalden 1140 1182 Kirche Gletscher- Grindelwald Meide die Trails nach Regenfällen und möglichst das Blockieren der Räder Grindelwald 1455 Grindelwald 2200 1036 1791 Oberhaus 1036 1036 1036 Wetterhorn Grindelwald Grindelwald Grindelwald Holenwang Aellfluh Grindelwald 1036 1038 schlucht 1036 Holenwang 1355 1036 1226 1036 2200 1036 1036 1036 1548 1430 1036 2000 beim Bremsen – dies begünstigt die Erosion. Bergwege sind keine Renn- 1548 Gletscher- 2000 1800 Wetterhorn schlucht 1800 1800 1800 strecken, darum fahre auf Sicht und rechne mit Hindernissen und anderen 1600 1226 Gletscher- schlucht 1600 1600 1600 1400 1400 1400 1400 1400 Nutzern auf den Wegen. Hinterlasse keine Abfälle. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 Only ride on existing trails and respect closures. Avoid using the trails after 1000 1000 1000 0202 5 10 152530 35 40 45 50 55 km 0 2 4 6 81810 12 1416 20 22 km 0122 4 6 81810 1416 20 22 24 km 0122 4 6 81810 1416 20 22 26 km 061 2 3 495 7128 1011 1314 15 16 17 19 km 061 2 3 495 7128 1011 13 14.5 km rainfall and wheel blockage when braking (to stop erosion). -

The Swiss Glaciers

The Swiss Glacie rs 2011/12 and 2012/13 Glaciological Report (Glacier) No. 133/134 2016 The Swiss Glaciers 2011/2012 and 2012/2013 Glaciological Report No. 133/134 Edited by Andreas Bauder1 With contributions from Andreas Bauder1, Mauro Fischer2, Martin Funk1, Matthias Huss1,2, Giovanni Kappenberger3 1 Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW), ETH Zurich 2 Department of Geosciences, University of Fribourg 3 6654 Cavigliano 2016 Publication of the Cryospheric Commission (EKK) of the Swiss Academy of Sciences (SCNAT) c/o Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW) at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) H¨onggerbergring 26, CH-8093 Z¨urich, Switzerland http://glaciology.ethz.ch/swiss-glaciers/ c Cryospheric Commission (EKK) 2016 DOI: http://doi.org/10.18752/glrep 133-134 ISSN 1424-2222 Imprint of author contributions: Andreas Bauder : Chapt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, App. A, B, C Mauro Fischer : Chapt. 4 Martin Funk : Chapt. 1, 4 Matthias Huss : Chapt. 2, 4 Giovanni Kappenberger : Chapt. 4 Ebnoether Joos AG print and publishing Sihltalstrasse 82 Postfach 134 CH-8135 Langnau am Albis Switzerland Cover Page: Vadret da Pal¨u(Gilbert Berchier, 25.9.2013) Summary During the 133rd and 134th year under review by the Cryospheric Commission, Swiss glaciers continued to lose both length and mass. The two periods were characterized by normal to above- average amounts of snow accumulation during winter, and moderate to substantial melt rates in summer. The results presented in this report reflect the weather conditions in the measurement periods as well as the effects of ongoing global warming over the past decades. -

A Hydrographic Approach to the Alps

• • 330 A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS • • • PART III BY E. CODDINGTON SUB-SYSTEMS OF (ADRIATIC .W. NORTH SEA] BASIC SYSTEM ' • HIS is the only Basic System whose watershed does not penetrate beyond the Alps, so it is immaterial whether it be traced·from W. to E. as [Adriatic .w. North Sea], or from E. toW. as [North Sea . w. Adriatic]. The Basic Watershed, which also answers to the title [Po ~ w. Rhine], is short arid for purposes of practical convenience scarcely requires subdivision, but the distinction between the Aar basin (actually Reuss, and Limmat) and that of the Rhine itself, is of too great significance to be overlooked, to say nothing of the magnitude and importance of the Major Branch System involved. This gives two Basic Sections of very unequal dimensions, but the ., Alps being of natural origin cannot be expected to fall into more or less equal com partments. Two rather less unbalanced sections could be obtained by differentiating Ticino.- and Adda-drainage on the Po-side, but this would exhibit both hydrographic and Alpine inferiority. (1) BASIC SECTION SYSTEM (Po .W. AAR]. This System happens to be synonymous with (Po .w. Reuss] and with [Ticino .w. Reuss]. · The Watershed From .Wyttenwasserstock (E) the Basic Watershed runs generally E.N.E. to the Hiihnerstock, Passo Cavanna, Pizzo Luceridro, St. Gotthard Pass, and Pizzo Centrale; thence S.E. to the Giubing and Unteralp Pass, and finally E.N.E., to end in the otherwise not very notable Piz Alv .1 Offshoot in the Po ( Ticino) basin A spur runs W.S.W. -

Investigating the Influence of Surface Meltwater on the Ice Dynamics of the Greenland Ice Sheet

INVESTIGATING THE INFLUENCE OF SURFACE MELTWATER ON THE ICE DYNAMICS OF THE GREENLAND ICE SHEET by William T. Colgan B.Sc., Queen's University, Canada, 2004 M.Sc., University of Alberta, Canada, 2007 A thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Department of Geography 2011 This thesis entitled: Investigating the influence of surface meltwater on the ice dynamics of the Greenland Ice Sheet, written by William T. Colgan, has been approved for the Department of Geography by _____________________________________ Dr. Konrad Steffen (Geography) _____________________________________ Dr. Waleed Abdalati (Geography) _____________________________________ Dr. Mark Serreze (Geography) _____________________________________ Dr. Harihar Rajaram (Civil, Environmental, and Architectural Engineering) _____________________________________ Dr. Robert Anderson (Geology) _____________________________________ Dr. H. Jay Zwally (Goddard Space Flight Center) Date _______________ The final copy of this thesis has been examined by the signatories, and we find that both the content and the form meet acceptable presentation standards of scholarly work in the above mentioned discipline. Colgan, William T. (Ph.D., Geography) Investigating the influence of surface meltwater on the ice dynamics of the Greenland Ice Sheet Thesis directed by Professor Konrad Steffen Abstract This thesis explains the annual ice velocity cycle of the Sermeq (Glacier) Avannarleq flowline, in West Greenland, using a longitudinally coupled 2D (vertical cross-section) ice flow model coupled to a 1D (depth-integrated) hydrology model via a novel basal sliding rule. Within a reasonable parameter space, the coupled model produces mean annual solutions of both the ice geometry and velocity that are validated by both in situ and remotely sensed observations. -

Berner Alpen Finsteraarhorn (4274 M) 7

Berner Alpen Finsteraarhorn (4274 m) 7 Auf den höchsten Gipfel der Berner Alpen Der höchste Gipfel der Berner Alpen lockt mit einem grandiosen Panorama bis in die Ostalpen. Schotter, Schnee, Eis und Fels bieten ein abwechslungsreiches Gelände für diese anspruchsvolle Hochtour. ∫ ↑ 1200 Hm | ↓ 1200 Hm | → 8,2 Km | † 8 Std. | Talort: Grindelwald (1035 m) und ausgesetzten Felsgrat ist sicheres Klettern (II. Grad) mit Ausgangspunkt: Finsteraarhornhütte (3048 m) Steigeisen sowie absolute Schwindelfreiheit notwendig. Karten/Führer: Landeskarte der Schweiz, 1:25 000, Blatt Einsamkeitsfaktor: Mittel. Das Finsteraarhorn ist im 1249 »Finsteraarhorn«; »Berner Alpen – Vom Sanetsch- und Frühjahr ein Renommee-Gipfel von Skitourengehern, im Grimselpass«, SAC-Verlag, Bern 2013 Sommer stehen die Chancen gut, (fast) allein am Berg unter- Hütten:Finsteraarhornhütte (3048 m), SAC, geöffnet Mitte wegs zu sein. März bis Ende Mai und Ende Juni bis Mitte September, Tel. 00 Orientierung/Route: Hinter der Finsteraarhornhütte 41/33/8 55 29 55, www.finsteraarhornhuette.ch (Norden) geht es gleich steil und anstrengend über rote Information: Grindelwald Tourismus, Dorfstr. 110, 3818 Felsstufen bergauf, manchmal müssen die Hände zu Hilfe Grindelwald, Tel. 00 41/ 33/8 54 12 12, www.grindelwald.ch genommen werden. Nach etwa einer Stunde ist auf ca. 3600 Charakter: Diese anspruchsvolle Hochtour erfordert Er- Metern der Gletscher erreicht – nun heißt es Steigeisen fahrung in Eis und Fels. Für den Aufstieg über den z.T. steilen anlegen und Anseilen, denn es gibt relativ große Spalten. Berner Alpen Gross Fiescherhorn (4049 m) 8 Die Berner Alpen in Reinform Bei einer Überschreitung des Gross Fiescherhorns von der Mönchsjochhütte über den Walchergrat, Fieschersattel, das Hintere Fiescherhorn und den Oberen Fiescherfirn zur Finsteraarhornhütte erlebt man die Berner Alpen mit ihren gewaltigen Gletschern in ihrer ganzen Wild- und Schönheit. -

Tourenverzeichnis 1943

Tourenverzeichnis 1943 Objekttyp: Group Zeitschrift: Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich Band (Jahr): 48 (1943) PDF erstellt am: 25.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch — 32 — TourenVerzeichnis 1943 Abkürzungen: (V) Versuch, (a) allein Im 1. Abschnitt sind jeweils die Skitouren aufgeführt. A. Berichte -

Trail Running Karte Abendrunde Eignet

Trailrouten 0-10 km Kat. 0 13 Singletrail am Fuss des Mettenberg Trailrouten über 30 km Kat. 3 Uphilltrails Trailsummits (technical) Dorf – Marmorbruch – Pfingstegg – Ob. Gletscher – Dorf, 13 km 1 31 U1 T1 Dorfrunde Trainingsrunde auf die Pfingstegg, die teilweise auf dem Vitaparcours von Am Fusse des Dreigestirns Uphilltrail First Trailsummit Reeti Dorf – Spillstatt – Wagisbach – Schwendi – Egg – Grund – Dorf, 8 km Grindelwald verläuft. Dorf – Burglauenen – Wengen – Männlichen – Holenstein – Dorf – First, 7 km Dorf – Reeti – First, 12.5 km Eine schöne Trainingstour, die sich für Einsteiger oder als gemütliche Training loop around Pfingstegg, running partly through a Vitaparcours. Brandegg – Grund – Dorf, 30 km Direkter Trail von Grindelwald Dorf nach First. Sehr anspruchsvoller und teils ausgesetzter Trail auf das Reeti, der sich nur Trail Running Karte Abendrunde eignet. Sportliche Trailstrecke mit langem Aufstieg auf den Männlichen. Direct ascent trail from Grindelwald village to First. für geübte Berggänger empfiehlt. First 2166 m A nice training tour for beginners or for an evening run. 1391 m A sporty trail route with a long ascent to Männlichen. Very demanding and partly exposed trail to Reeti, recommended only for experi- Trail Running map 1903 m enced mountain walkers. Pfingstegg Waldspitz 1342 m 2342 m Egg 2757 m 1:27‘000 Schürli Reeti 1093 m 1136 m 1230 m Männlichen Wagisbach 2330 m Spitzen Ob. Gletscher Ob. 1107 m First Bachsee 2166 m 1604 m Dorf Dorf 1040 m 1040 m Spillstatt Marmorbruch Holenstein 1582 m Dorf 1274 m 1040 m 1356 -

FURKA T O BRIG

ALAIS AND CHAMO UNIX FROM THE FURKA t o BRIG F. O. W OLF. With 16 Illustrations by J. WEBER and two Haps. ZÜRICH. ORELL FÜ8SLI 4. Co. Il l u s t r a t e d E u r o p e Oar Collection “ILLUSTRATED EUROPE" is published also in a German and a French edition, entitled respectively:— Europäische Wanderbilder. | L’Europe illustrée. Each volume abundantly illustrated. ■ The Collection is kept on store at every important bookseller’s on the Continent. The following numbers have appeared:— 1. The Arth-Rigi-Railway 29. 30, Gorhersdorf (Sanatorium for 2. Baden-Baden Consumptives) 3. The Vitxnan-Rigi-Rail. 31.32. Chaux-de-Fonds, Locle, Brenets 4. Heiden and the Rorschach-Heiden- 33. From Frohurg to Waldenburg R ailw ay 34.35. The Bürgenstock (Lake of Lucerne) 5. Baden in Switzerland 36. 37. Neuchâtel and its environs 6. Thnn and the Lake oi Thun 38. 39. Battaglia near Padua 7. Interlaken 4 0 .4 1 . Goire and its environs 8. The Upper-Engadine 42. 43. 44. The Pusterthal Railway 9. Znrich and its environs 45.46. 47. The Brenner Railway 10. Constance 48.49.50. From the Danube to the Adriatic 11. Nyon on the lake of Geneva 51. 52. Graz 12. Thnsis a t the V ia M ala 53. 54. From Paris to Berne 13. Lucerne 55. 56. The Lake of Lucerne 14. Florence 57. Jugenheim a. Auerbach n. Darmstadt 15.16. Milan 58.59. Aix-les-Bains and its environs 17. Schaffhansen and the Falls of the 60.61. -

Mer De Glace” (Mont Blanc Area, France) AD 1500–2050: an Interdisciplinary Approach Using New Historical Data and Neural Network Simulations

Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie Herausgegeben von MICHAEL KUHN BAND 40 (2005/2006) ISSN 0044-2836 UNIVERSITÄTSVERLAG WAGNER · INNSBRUCK 1907 wurde von Eduard Brückner in Wien der erste Band der Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Geschichte des Klimas fertig gestellt. Mit dem 16. Band über- nahm 1928 Raimund von Klebelsberg in Innsbruck die Herausgabe der Zeitschrift, deren 28. Band 1942 erschien. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab Klebelsberg die neue Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie im Universitätsverlag Wagner in Innsbruck heraus. Der erste Band erschien 1950. 1970 übernahmen Herfried Hoinkes und Hans Kinzl die Herausgeberschaft, von 1979 bis 2001 Gernot Patzelt und Michael Kuhn. In 1907 this Journal was founded by Eduard Brückner as Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Geschichte des Klimas. Raimund von Klebelsberg followed as editor in 1928, he started Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie anew with Vol.1 in 1950, followed by Hans Kinzl and Herfried Hoinkes in 1970 and by Gernot Patzelt and Michael Kuhn from 1979 to 2001. Herausgeber Michael Kuhn Editor Schriftleitung Angelika Neuner & Mercedes Blaas Executive editors Wissenschaftlicher Beirat Editorial advisory board Jon Ove Hagen, Oslo Ole Humlum, Longyearbyen Peter Jansson, Stockholm Georg Kaser, Innsbruck Vladimir Kotlyakov, Moskva Heinz Miller, Bremerhaven Koni Steffen, Boulder ISSN 0044-2836 Figure on front page: “Vue prise de la Voute nommée le Chapeau, du Glacier des Bois, et des Aiguilles. du Charmoz.”; signed down in the middle “fait par Jn. Ante. Linck.”; coloured contour etching; 36.2 x 48.7 cm; Bibliothèque publique et universitaire de Genève, 37 M Nr. 1964/181; Photograph by H. J. -

Modeling Glacier Thickness Distribution and Bed Topography Over Entire Mountain Ranges with Glabtop: Application of a Fast and Robust Approach

Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2012 Modeling glacier thickness distribution and bed topography over entire mountain ranges with GlabTop: Application of a fast and robust approach Linsbauer, Andreas ; Paul, Frank ; Haeberli, Wilfried Abstract: The combination of glacier outlines with digital elevation models (DEMs) opens new dimen- sions for research on climate change impacts over entire mountain chains. Of particular interest is the modeling of glacier thickness distribution, where several new approaches were proposed recently. The tool applied herein, GlabTop (Glacier bed Topography) is a fast and robust approach to model thickness distribution and bed topography for large glacier samples using a Geographic Information System (GIS). The method is based on an empirical relation between average basal shear stress and elevation range of individual glaciers, calibrated with geometric information from paleoglaciers, and validated with radio echo soundings on contemporary glaciers. It represents an alternative and independent test possibility for approaches based on mass-conservation and flow. As an example for using GlabTop in entire mountain ranges, we here present the modeled ice thickness distribution and bed topography for all Swiss glaciers along with a geomorphometric analysis of glacier characteristics and the overdeepenings found in the modeled glacier bed. These overdeepenings can be seen as potential sites for future lake formation and are thus highly relevant in connection with hydropower production and natural hazards. The thickest ice of the largest glaciers rests on weakly inclined bedrock at comparably low elevations, resulting in a limited potential for a terminus retreat to higher elevations. -

One Man's Fourfhousanders

One Man's Fourfhousanders PETER FLEMING (Plates 41-47) No one in my family had ever shown more than scant interest in hills and mountains, and none could see any sense in climbing them. During my schooldays, as I never took an interest in sport and hated football and cricket, I was written off on school reports as an unmotivated weakling when it came to competitive games. But a new world opened up for me suddenly and dramatically when, at the age of 14, I discovered the Lakeland hills almost on my doorstep, and so it all began. Twelve months after I had left school the headmaster proudly announced at morning assembly that an Old Boy had made headlines in the local paper, upholding the school's high standards ofinitiative and achievement, and setting a fine example which he hoped everyone would remember and strive to maintain. This Old Boy had entered the first mountain trial in the Lake District as the youngest competitor and had come third over the finishing line, ahead of seasoned marathon and mountain runners. At last I had found a challenge, and it seemed that I had a natural affinity towards mountains. Four years later, in 1956- after an intensive apprenticeship, summer and winter, on Lakeland and Scottish hills -I made my first venture to the Alps. Four ofus from our local rambling club - Doug, Colin, Bill and I- drove out in a Ford Popular to Randa in Switzerland, where we took the rack railway to Zermatt. My neck ached with gazing at those awesome mountains.