RIBC152163.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Abacca Mosaic Virus

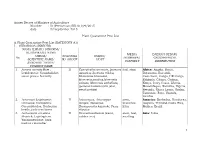

Annex Decree of Ministry of Agriculture Number : 51/Permentan/KR.010/9/2015 date : 23 September 2015 Plant Quarantine Pest List A. Plant Quarantine Pest List (KATEGORY A1) I. SERANGGA (INSECTS) NAMA ILMIAH/ SINONIM/ KLASIFIKASI/ NAMA MEDIA DAERAH SEBAR/ UMUM/ GOLONGA INANG/ No PEMBAWA/ GEOGRAPHICAL SCIENTIFIC NAME/ N/ GROUP HOST PATHWAY DISTRIBUTION SYNONIM/ TAXON/ COMMON NAME 1. Acraea acerata Hew.; II Convolvulus arvensis, Ipomoea leaf, stem Africa: Angola, Benin, Lepidoptera: Nymphalidae; aquatica, Ipomoea triloba, Botswana, Burundi, sweet potato butterfly Merremiae bracteata, Cameroon, Congo, DR Congo, Merremia pacifica,Merremia Ethiopia, Ghana, Guinea, peltata, Merremia umbellata, Kenya, Ivory Coast, Liberia, Ipomoea batatas (ubi jalar, Mozambique, Namibia, Nigeria, sweet potato) Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo. Uganda, Zambia 2. Ac rocinus longimanus II Artocarpus, Artocarpus stem, America: Barbados, Honduras, Linnaeus; Coleoptera: integra, Moraceae, branches, Guyana, Trinidad,Costa Rica, Cerambycidae; Herlequin Broussonetia kazinoki, Ficus litter Mexico, Brazil beetle, jack-tree borer elastica 3. Aetherastis circulata II Hevea brasiliensis (karet, stem, leaf, Asia: India Meyrick; Lepidoptera: rubber tree) seedling Yponomeutidae; bark feeding caterpillar 1 4. Agrilus mali Matsumura; II Malus domestica (apel, apple) buds, stem, Asia: China, Korea DPR (North Coleoptera: Buprestidae; seedling, Korea), Republic of Korea apple borer, apple rhizome (South Korea) buprestid Europe: Russia 5. Agrilus planipennis II Fraxinus americana, -

Hemileia Vastatrix E Uromyces Vignae)

Respostas celulares e moleculares em interacções hospedeiras e não hospedeiras cafeeiro-ferrugem (Hemileia vastatrix e Uromyces vignae) Inês Isabel Plácido dos Santos Diniz Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Agronómica Orientador: Doutora Maria do Céu Machado Lavado da Silva Co-orientador: Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia de Oliveira Júri: Presidente: Doutora Cristina Maria Moniz Simões de Oliveira, Professora Associada do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa Vogais: - Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia de Oliveira, Professora Associada do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa - Doutor Arlindo Lima, Professor Auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa - Doutora Maria do Céu Machado Lavado da Silva, Investigadora Auxiliar do Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro do Instituto de Investigação Científica Tropical - Doutora Luísa Cristina dos Mártires Ferreira de Carvalho, Investigadora Auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa Lisboa, 2010 Agradecimentos Na execução deste trabalho estiveram envolvidadas pessoas e instituições às quais gostaria de agradecer. À minha orientadora, Doutora Maria do Céu Silva, com o profundo reconhecimento e gratidão, pela forma esclarecedora com que sempre me orientou, pelos valiosos ensinamentos que me transmitiu e pelo apoio e encorajamento sempre prestados. À Professora Doutora Maria Helena Oliveira, por ter aceite ser minha orientadora durante esta tese perante o Instituto Superior de Agronomia e pela sua pronta disponibilidade e interesse demonstrado. Ao Doutor Pedro Talhinhas um agradecimento especial pela transmissão de conhecimentos, pelas longas discussões e valiosas sugestões e pela pronta disponibilidade para troca de impressões e colaboração dispensados. -

VARIABILIDADE PATOTÍPICA DE Hemileia Vastatrix E RESISTÊNCIA DO CAFEEIRO a FERRUGEM

MANUEL DE JESUS DERAS PERLA VARIABILIDADE PATOTÍPICA DE Hemileia vastatrix E RESISTÊNCIA DO CAFEEIRO A FERRUGEM Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, para obtenção do título de Doctor Scientiae. VIÇOSA MINAS GERAIS - BRASIL 2018 Ficha catalográfica preparada pela Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa - Câmpus Viçosa T Deras Perla, Manuel de Jesus, 1968- D427v Variabilidade patotípica de Hemileia vastatrix e resistência 2018 do cafeeiro a ferrugem / Manuel de Jesus Deras Perla. – Viçosa, MG, 2018. x, 81 f. : il. ; 29 cm. Orientador: Laércio Zambolim. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Viçosa. Inclui bibliografia. 1. Ferrugem-do-cafeeiro. 2. Café - Resistência a doenças e pragas. 3. Hemileia vastatrix. I. Universidade Federal de Viçosa. Departamento de Fitopatologia. Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia. II. Título. CDD 22. ed. 632.9492 AGRADECIMENTOS A Deus, pelo dom da vida e por proporcionar-me a fortaleza e sabedoria em cada momento da minha vida. Aos meus pais, especialmente à minha mãe Angela Delfina Perla Bonilla, pelo amor e por tudo o que representa para mim. Você é o meu maior exemplo de coragem e força. A meus irmãos, Maritza e Miguel, pelo apoio moral, principalmente à Xiomara. À minha caríssima esposa Ana Julia, pelo amor, carinho, compreensão e paciência. A meus caríssimos filhos Gica, Naje, Enrrique, Xiomara e, especialmente, a Jesús Adrián, sem dúvida alguma o mais sacrificado para eu obter esta conquista. Ao D. Sc. Efrain Trejo Chandia, pelo inesquecível apoio e por ser ator fundamental desta conquista. Ao Dr. Mauricio Rivera e M. -

Caracterização Cariológica Do Fungo Hemileia Vastatrix, Responsável

Ana Isabel Braz Opinião Licenciada em Biologia Celular e Molecular Caracterização cariológica do fungo Hemileia vastatrix responsável pela ferrugem alaranjada do cafeeiro Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Biotecnologia Orientador: Sílvia Tavares, Ph.D, CIFC/ IICT - ITQB-UNL Co-orientador: Rita Abranches, Ph.D, ITQB-UNL Pedro Talhinhas, Ph.D, CIFC/IICT Júri: Presidente: Prof. Doutor Rui Manuel Freitas Oliveira Arguente: Prof. Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia de Oliveira Vogal: Prof. Doutora Sílvia Andreia Godinho Barquinha Tavares Março de 2012 LOMBADA 2012 Caracterização cariológica do fungo Hemileia vastatrix responsável pela ferrugem alaranjada do cafeeiro Ana Opinião Ana Isabel Braz Opinião Licenciada em Biologia Celular e Molecular Caracterização cariológica do fungo Hemileia vastatrix responsável pela ferrugem alaranjada do cafeeiro Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Biotecnologia Orientador: Sílvia Tavares, Ph.D, CIFC/ITQB-UNL Co-orientador: Rita Abranches, Ph.D, ITQB-UNL Pedro Talhinhas, Ph.D, CIFC/IICT Júri: Presidente: Prof. Doutor Rui Manuel Freitas Oliveira Arguente: Prof. Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia de Oliveira Vogal: Prof. Doutora Sílvia Andreia Godinho Barquinha Tavares Março de 2012 i Caracterização cariológica do fungo Hemileia vastatrix responsável pela ferrugem alaranjada do cafeeiro Copyright Ana Isabel Opinião, FCT/UNL, UNL “A faculdade de Ciências e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de -

Proceedings of the Indiana Academy of Science

Notes on Biogeography and New Records of Rust Fungi in the Great Lakes Region John W. McCain and Joe F. Hennen The Arthur Herbarium, Department of Botany and Plant Pathology Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907 Uredinology (the study of rust fungi) includes research in the morphology, phylogeny, and classification of members of this important group of plant path- ogenic fungi. This is not a new study, for the first Indiana rust fungus was collected in 1876 (8). Dr. J. C. Arthur published his first manuscript on rust taxonomy in 1883, so the Arthur Herbarium will soon be 100 years old. Biogeography of rust fungi dates back at least to 1929, with Arthur's textbook, The Plant Rusts. Our pre- liminary studies indicate that the Great Lakes area is a promising region for bio- geographic studies of rusts. Many of the examples in this paper will be from Michigan, because the geography of the Great Lakes has had clear effects on plant distributions in that state. At least three procedural problems must be faced. First, geographic informa- tion from specimen labels is frequently useless, because it may be out-of-date. A number of Arthur's specimens are from the "Rust Garden" near West Lafayette, Indiana, a small swamp south of town that was a very fertile collecting spot. This was one of two known North American sites for Tripkragmium ulmariae (DC.) Link in Willd., the rust of Filipendula rubra (Hill) Robins. (Queen-of-the-prairie: Rosaceae) (8), but today we cannot locate that swamp. Other labels may be in- complete. -

Thèse Pour Obtenir Le Grade De Docteur De Montpellier Supagro

THÈSE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE MONTPELLIER SUPAGRO En Ecophysiologie et Adaptation des Plantes École doctorale GAIA – Biodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, Terre, Eau Portée par l’Université de Montpellier Unité de recherche IPME La bonne santé de la plante peut-elle limiter l’incidence des maladies : étude du couple Coffea arabica et Hemileia vastatrix Présentée par Lucile TONIUTTI le 05 décembre 2017 Sous la direction de Benoît BERTRAND et Jean-Christophe BREITLER Rapport de gestion Devant le jury composé de 2015 Véronique DECROOCQ, Directeur de recherche, INRA Bordeaux Rapporteur Laurent LEGENDRE, Professeur, Université Lyon 1 Rapporteur Marc BARDIN, Directeur de recherche, INRA Avignon Examinateur Pierre CZERNIC, Professeur, Université de Montpellier Président du jury Lydie GUILIONI, Ingénieur de recherche HDR, Montpellier SupAgro Examinateur Juan-Carlos HERRERA PINILLA, Chef de projet, Nestlé Invité Partie 1 « Le paradoxe de la science est qu'il n'y a qu'une réponse à ses méfaits et à ses périls : encore plus de science. » Romain Gary 2 Partie 1 Remerciements Je tiens tout d’abord à remercier les membres de mon jury de thèse : Madame Véronique Decroocq et Monsieur Laurent Legendre, rapporteurs de cette thèse, Monsieur Marc Bardin, Monsieur pierre Czernic et Madame Lydie Guilioni examinateurs de cette thèse, d’avoir accepté de juger mon travail. Merci de l’intérêt que vous portez à ce travail. Merci par avance pour vos remarques et suggestions qui feront avancer les questionnements sur ce sujet. Merci au centre de recherche et développement Nestlé Tours, et en particulier à Charles Lambot, Isabelle Privat et Juan-Carlos Herrera pour m’avoir accordé leur confiance puis soutenu dans ce projet ambitieux. -

Characterising Plant Pathogen Communities and Their Environmental Drivers at a National Scale

Lincoln University Digital Thesis Copyright Statement The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). This thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of the Act and the following conditions of use: you will use the copy only for the purposes of research or private study you will recognise the author's right to be identified as the author of the thesis and due acknowledgement will be made to the author where appropriate you will obtain the author's permission before publishing any material from the thesis. Characterising plant pathogen communities and their environmental drivers at a national scale A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at Lincoln University by Andreas Makiola Lincoln University, New Zealand 2019 General abstract Plant pathogens play a critical role for global food security, conservation of natural ecosystems and future resilience and sustainability of ecosystem services in general. Thus, it is crucial to understand the large-scale processes that shape plant pathogen communities. The recent drop in DNA sequencing costs offers, for the first time, the opportunity to study multiple plant pathogens simultaneously in their naturally occurring environment effectively at large scale. In this thesis, my aims were (1) to employ next-generation sequencing (NGS) based metabarcoding for the detection and identification of plant pathogens at the ecosystem scale in New Zealand, (2) to characterise plant pathogen communities, and (3) to determine the environmental drivers of these communities. First, I investigated the suitability of NGS for the detection, identification and quantification of plant pathogens using rust fungi as a model system. -

Leaf Rust and Coffee Berry Disease

M I N I R E V I E W Coffee resistance to the main diseases: leaf rust and coffee berry disease Maria do Céu Silva1, Victor Várzea1, Leonor Guerra-Guimarães1, Helena Gil Azinheira1, Diana Fernandez2, Anne-Sophie Petitot2, Benoit Bertrand3, Philippe Lashermes2 and Michel Nicole2 1Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) - Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC), Quinta do Marquês, 2784-505 Oeiras, Portugal; 2Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR DGPC, Résistance des Plantes, BP 64501 - 34394 Montpellier Cedex 5, France; 3Centre de Coopération Internationale en Recherche pour le Développement (CIRAD), Département des Cultures Pérennes, UMR DGPC, Résistance des Plantes, BP 64501 - 34394 Montpellier Cedex 5, France. *Corresponding author: [email protected] Considerable success has been obtained in the use of classical breeding to control economically important plant diseases, such as the coffee leaf rust and the coffee berry disease (CBD). There is a strong consensus that growing genetically resistant varieties is the most appropriate cost effective means of managing plant diseases and is one of the key components of crop improvement. It has also been recognized that a better knowledge of both, the pathogens and the plant defence mechanisms will allow the development of novel approaches to enhance the durability of resistance. After a brief description of concepts in the field of plant disease resistance, we attempt to give a view of the research progress on coffee leaf rust and CBD concerned with the pathogens infection and variability, coffee breeding for resistance and coffee resistance mechanisms. Key words: Coffea, Colletotrichum kahawae, Hemileia vastatrix, coffee breeding, resistance. -

Dalza Gomes Da Silva

DALZA GOMES DA SILVA LEVANTAMENTO DE RAÇAS FISIOLÓGICAS DE Hemileia vastatrix E RESISTÊNCIA DE CLONES DE Coffea canephora var. CONILLON À FERRUGEM Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Fitopatologia, para obtenção do título de “Doctor Scientiae”. VIÇOSA MINAS GERAIS - BRASIL DEZEMBRO - 2000 Ao meus pais José e Derli (in memoriam). Aos meus irmãos José Luiz (in memoriam), Luziene e Roseny. Aos meus sobrinhos Raphaela, Ludmilla, Aline, Arthur, Daniel e Gabriel. ii AGRADECIMENTO Agradeço a DEUS, pelas minhas derrotas, pois me ensinaram a ser humilde, e pelas minhas vitórias, sinais de reconhecimento do meu esforço. À Universidade Federal de Viçosa e ao Departamento de Fitopatologia, pela oportunidade de realização deste curso. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudo. Ao Prof. Laércio Zambolim, pelos ensinamentos, pela orientação e pela amizade. Aos Professores do Departamento de Fitopatologia, pelos ensinamentos, pela amizade e pelo incentivo constantes. Ao Professor Ney Sakyama, ao Dr. Antonio Alves Pereira e à Cássia Sakyiama, pelas valiosas sugestões, pelo ensinamentos e pela amizade. Aos Professores Geraldo Martins Chaves e Francisco Xavier Ribeiro do Vale, pelas valiosas sugestões. À Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária, pela concessão das mudas de café Conillon e coleta dos isolados de Hemileia vastatrix, no Estado do Espírito Santo. Aos Técnicos Agrícolas, Abraão Verdin, José Luiz Gomes da Silva (in memoriam), Marcelo Ribeiro Macêdo (in memoriam) e ao Pesquisador Dr. iii Aymbiré Francisco A. Fonseca, da EMCAPER, que não mediram esforços na coleta dos isolados e formação das mudas utilizadas neste trabalho. -

Biologie De La Rouille Du Caféier

MISES AU POINT PHYTOPATHOLOGIQUES . I Biologie de la rouille du Caféier , \ Par RA~AFINDRAMBAFIYRAZAFINDRAMAMBA. .I La rouille du Caféier est une maladie causée par deux Champi- gnons : 1’Heniileia vasfatrix Berk. et Br. et I’Hemileia coffeicola I Maubl. ‘et Rog.. Ainsi que le rappelait un récent travail bibliogra- phique (75), elle est connue depuis fort longtemps et les dégâts I ’ qu’elle cause sont considkrables; c’est ainsi qu’à Ceylan on évalue à plus de 350 millions de francs les pertes subies au cours des dix dernières années. Elle se développe suriouf sur le Coffea arabica, Caféier considéré comme produisant le café de meilleur arôme; les planteurs se trouvent fâcheusement obligés de remplacer Ce Caféier par‘ d’autres espèces plus résistantes à la maladie mais donnant un café de qualité inférieure. L’étude de la rouille du Caféier est particulièrement importante 178 R. RAZAPINDnAMAiMBA Historique. I L’origine de la rouille du Caféier n’a jamais ét6 exactement précisée; son apparition et son extension brusque dans le monde demeurent en partie inexpliquées. Selon Sadebeclr et Hennings, le parasite serait originaire de l’Afrique centrale, du Nyassaland (73). I La maladie fut remarquée pour la première fois en Afrique par un explorateur dans la région du Lac, Victoria-Nyanza sur les , feuilles du Caféi’er sauvage (94) (95). Elle ne fut signalée scientifi- quement qu’en 1868 par le D’ Thwaites du Jardin Botanique de 1 Peradenya à Ceylan, dans le district de Madiilsima, dans la partie montagneuse du sud-est de l’île, et l’année suivante sur le continent asiatique (14). -

Characterization of a Resistance Locus to Coffee Leaf Rust (Hemileia

UNIVERSITE MONTPELLIER II SCIENCES ET TECHINIQUES DU LANGUEDOC THESE Présentée pour l‘obtention du titre de Docteur en Sciences de l’Université Montpellier II Formation Doctorale : Biologie Intégrative des Plantes Ecole Doctorale : SIBAGHE – Systèmes Intégrés en Biologie, Agronomie, Géosciences, Hydro sciences et Environnement par Alessandra Ferreira RIBAS Characterization of a resistance locus to coffee leaf rust (Hemileia vastratrix) in coffee trees: genomic organization, diversity and development of tools for functional gene validation Soutenue publiquement devant le jury composé de, Mme Françoise ADAN-BLONDON (INRA), Rapporteur Mme Valérie GEFFROY (INRA), Examinatrice M. Emmanuel DOUZERY (UM2), Examinateur M. Gilles PILATE (INRA), Rapporteur M. Hervé ETIENNE (CIRAD), Co-Directeur de thèse M. Philippe LASHERMES (IRD), Co-Directeur de thèse ABREVIATIONS BAC Bacterial Artificial Chromosome 6-BA: 6-benzylaminopurine CaMV: cauliflower mosaic virus CC Coiled-Coil CGA candidate gene approach CG candidate gene CLR Coffee Leaf Rust CP medium: callus proliferation medium DNA Deoxyribonucleic acid 2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ECP medium: embryogenic callus production medium ETI Effector-Triggered Immunity ETS Effector-Triggered Susceptibility GFP Green Fluorescent Protein HR Hypersensitive Response HPTII hygromycin phosphotransferase II i.e. id est Ka non-synonymous substitutions Ks synonymous substitutions LRR Leucine-Rich Repeats LTR Long Terminal Repeat M medium: maturation medium MAMP Microbe-Associated Molecular Pattern MAS market -

Diseases of Tropical Perennial Crops: Challenging Problems in Diverse Environments

R. C. Ploetz University of Florida, Tropical Research and Education Center, Homestead Diseases of Tropical Perennial Crops: Challenging Problems in Diverse Environments The world’s oldest ecosystems are found practices, regardless of the host and envi- boldt (63) discussed the relationship two in the tropics. They are diverse, highly ronment in which it is grown. These in- centuries ago, and Darwin (26) wrote evolved, but barely understood. Diseases clude the avoidance, exclusion, and eradi- about it in his famous book. This increase that impact crops in these regions can be cation of the causal agents. Host protection in diversity is most pronounced in tropical significant contraints to production, is of great importance, as is the identifica- rain forests, which are thought to host 50% especially when they occur in lowland tion and incorporation of resistance in the of all species but occupy only 7% of the environments with high rainfall and host plant. All of these approaches are world’s landmass (162). And it appears to uniform, warm temperatures; respites from discussed with tropical perennial exam- be a general rule on our planet since it is disease pressure there are often infrequent. ples. found in the fossil record and re-estab- Difficulties in managing diseases in the lishes after mass extinctions (67). humid tropics are multiplied when the Agriculture Begins Plants are among the most prominent or- affected crops are perennial. The favorable Agriculture began after the Pleistocene ganisms that conform to the LDG. Thus, it conditions for disease development and the (last ice age) and started independently in is not surprising that most of the early presence of susceptible host tissue over several different regions (Table 1).