Dossier D'enregistrement

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

P.L.U. Plan Local D’Urbanisme

P.L.U. Plan Local d’Urbanisme Commune d’Eydoche 1. Rapport de présentation Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt du projet de PLU en date du 25 juillet 2013. Le Maire, Bernard GROLLIER SOMMAIRE 1 DIAGNOSTIC COMMUNAL ................................................................................ 5 1.1 LA POPULATION ................................................................................................... 6 1.1.1 Les principales évolutions de la population .......................................................................... 6 1.1.2 Les facteurs d’évolution ........................................................................................................ 8 1.1.3 La structure par âge de la population ................................................................................... 9 1.1.4 Les ménages .......................................................................................................................... 9 1.1.5 Une mobilité faible des ménages ........................................................................................ 11 1.2 L’HABITAT .............................................................................................................12 1.2.1 Le parc immobilier ............................................................................................................... 12 1.2.2 Evolution récente de la construction .................................................................................. 15 1.2.3 La typologie du bâti ............................................................................................................ -

Région Rhône Alpes : Liste Commune Par Zone

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 1 Ain Ambérieux-en-DombesRhône-Alpes C 1 Ain Ambléon Rhône-Alpes C 1 Ain Ambronay Rhône-Alpes C 1 Ain Ambutrix Rhône-Alpes C 1 Ain Andert-et-CondonRhône-Alpes C 1 Ain Anglefort Rhône-Alpes C 1 Ain Apremont Rhône-Alpes C 1 Ain Aranc Rhône-Alpes C 1 Ain Arandas Rhône-Alpes C 1 Ain Arbent Rhône-Alpes C 1 Ain Arbignieu Rhône-Alpes C 1 Ain Arbigny Rhône-Alpes C 1 Ain Argis Rhône-Alpes C 1 Ain Armix Rhône-Alpes C 1 Ain Artemare Rhône-Alpes C 1 Ain Asnières-sur-SaôneRhône-Alpes C 1 Ain Attignat Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-la-Ville Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-le-Châtel Rhône-Alpes C 1 Ain Baneins Rhône-Alpes C 1 Ain Béard-GéovreissiatRhône-Alpes C 1 Ain Beaupont Rhône-Alpes C 1 Ain Belley Rhône-Alpes C 1 Ain Belleydoux Rhône-Alpes C 1 Ain Bellignat Rhône-Alpes C 1 Ain Belmont-LuthézieuRhône-Alpes C 1 Ain Bénonces Rhône-Alpes C 1 Ain Bény Rhône-Alpes C 1 Ain Béon Rhône-Alpes C 1 Ain Béréziat Rhône-Alpes C 1 Ain Bettant Rhône-Alpes C 1 Ain Bey Rhône-Alpes C 1 Ain Billiat Rhône-Alpes C 1 Ain Birieux Rhône-Alpes C 1 Ain Biziat Rhône-Alpes C 1 Ain Blyes Rhône-Alpes C 1 Ain Bohas-Meyriat-RignatRhône-Alpes C 1 Ain Boissey Rhône-Alpes C 1 Ain Bolozon Rhône-Alpes C 1 Ain Bouligneux Rhône-Alpes C 1 Ain Bourg-Saint-ChristopheRhône-Alpes C 1 -

Elections Départementales 2015

Spécial élections départementales – Mars 2015 Elections départementales 2015 Les élections départementales auront lieu les Pour la Commune de CHABONS, il y aura 2 22 et 29 mars 2015. bureaux de vote situés à la salle des fêtes, rue A compter de ce scrutin, les conseils généraux du gymnase. et les conseillers généraux seront dénommés Ils seront ouverts de 8 H à 18 H. respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux. Pièce d’identité OBLIGATOIRE La carte d’électeur ne suffit pas. Ces élections auront lieu dans le cadre de la nouvelle En plus de la carte d’électeur, tout électeur, pour carte cantonale dont les limites ont fait l’objet d’une voter, devra présenter obligatoirement au bureau de révision générale entre mars 2013 et février 2014. vote une pièce d’identité. En Isère Pour prouver votre identité au moment de voter, En mars 2015, l’Isère passe de 58 à 29 cantons. vous pouvez présenter soit : Désormais, un canton doit s'approcher d'une - Carte nationale d’identité française, moyenne de 41 600 habitants, avec la possibilité de - Passeport, s'en écarter de plus ou moins 20 %. Notre commune - Permis de conduire, dépend du canton du Grand Lemps, le canton de - Carte vitale avec photo, Virieu a été absorbé par celui du Grand Lemps. - Permis de chasser avec photo, délivré par le représentant de l’Etat, Les 32 communes composant notre canton sont : - Carte du Combattant, de couleur chamois ou Apprieu, Belmont, Bévenais, Bilieu, Biol, Bizonnes, tricolore. Blandin, Burcin, Châbons, Charavines, Chassignieu, Attention ! Ces documents doivent être en Chélieu, Chirens, Colombe, Doissin, Eydoche, cours de validité sauf pour la carte d’identité Flachères, Le Grand-Lemps, Izeaux, Longechenal, et le passeport. -

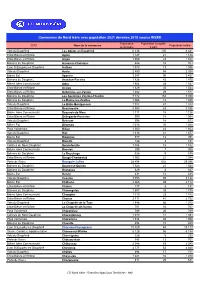

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Annexe 10 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2019

ANNEXE 10 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2019 Division des Ressources BIEVRE VALLOIRE : Humaines (D.R.H.) Beaufort ; Beaurepaire ; Bellegarde-Poussieu ; Brezins ; Brion ; Champier ; La Côte-Saint-André ; Cour-et-Buis ; Faramans ; La Forteresse ; La Frette ; Gillonnay ; Jarcieu ; Marcilloles ; Marcollin ; Moissieu-sur-Dolon ; Monsteroux-Milieu ; Montseveroux ; Ornacieux-Balbins ; Le Mottier ; Ornacieux ; Pact ; Pajay ; Penol ; Pisieu ; Plan ; Pommier- Pôle des enseignants de-Beaurepaire ; Porte-des-Bonnevaux (regroupement Commelle, Arzay, Nantoin et Semons) ; Primarette ; Roybon ; Revel-Tourdan ; Sardieu ; Sillans ; Saint-Barthélémy ; du 1er degré public Gestion collective Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ; Saint-Geoirs ; Saint-Hilaire-de-La-Côte ; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs ; Saint-Paul-d'Izeaux ; Saint-Pierre-de-Bressieux ; Saint-Siméon-de- Bressieux ; Thodure ; Vernioz ; Viriville. Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 BOURGOIN-JALLIEU 1 : Bourgoin-Jallieu ; Châteauvilain ; Chèzeneuve ; Crachier ; Domarin ; Eclose-Badinières ; Les Eparres ; Maubec ; Meyrié ; Montcarra ; Nivolas-Vermelle ; Ruy ; Salagnon; Ref: Mouvement Sérézin-de-La-Tour ; Sermérieu ; Soleymieu ; Saint-Chef ; Saint-Hilaire-de-Brens ; Saint-Savin ; Succieu ; Trept ; Vénérieu ; Vignieu. départemental 2019 BOURGOIN-JALLIEU 2 : Four ; L’Isle d'Abeau ; Roche ; Saint-Alban-de-Roche ; Saint-Marcel-Bel-Accueil ; Vaulx-Milieu ; Villefontaine. Annexe 10 Liste des communes BOURGOIN-JALLIEU 3 : par circonscription Artas ; Beauvoir-de-Marc ; Bonnefamille ; Charantonnay -

Changeons Nos Habitudes…

Changeons nos habitudes… En partenariat avec le Conseil général de l’Isère, la communauté de communes de Bièvre Est souhaite promouvoir les modes de transport alternatifs à la voiture. En effet, les trajets effectués en voiture, moyen de transport le plus plébiscité, s’avèrent être plus compliqués et plus chers, notamment face à l’augmentation du prix du carburant et l’évolution rapide du nombre de déplacements quotidiens. Il existe cependant d’autres solutions de mobilité au plus proche de chez vous qui permettent de réaliser des économies de temps et d’argent : les transports en commun (bus, train…) ou encore le covoiturage. Etat des lieux. Bus Lignes de bus régulières et scolaires pouvant être empruntées par tout le monde Les indications suivantes correspondent à la fréquence quotidienne de passage des bus en période scolaire, hors mercredi et weekend (sauf indication contraire) Positionnement des Les Barils N Les Ripeaux LEM05 - PCHBA arrêts dans la commune : LEM05 - PCHBA Les Serves LEM05 - PCHBA Les Sables LEM05 - PCHBA Combe-Rte Rongy Galiève LEM05 - PCHBA LEM05 - PCHBA Hameau de Vaux LEM05 - PCHBA Hameau La Combe LEM05 - PCHBA Croist Rte du Chevalet LEM05 - PCHBA La Rongy La Cariève LEM05 - PCHBA LEM05 - PCHBA LEAP Le Vallon Le Tulipier Privée CHB01 – LEM05 PCHBA La Rossatière La Motte 1130 LEM05 - PCHBA LEM05 – VOI06 - PCHBA Les Halles 1130 Chemin La Raz LEM05–VOI06-PCHBA LEM05 - PCHBA Centre Le Lac RIV04 – LEM05 PCHBA Gare SNCF Les Liers- RD51B 1130 LEM03 LEM05 – VOI06 Les Liers Lotissement PCHBA Les Jonquilles LEM05–PCHBA Horaires -

Bulletin Trimestriel

SIGMAS 20 rue Joliot Curie 38 690 Le Grand Lemps ℡: 04 76 55 92 76 FAMILLE Sophie LANGLAIS, Conseillère en ESF ℡: 04 76 55 86 90 SORTIES FAMILLE Mercredi 07 Juillet : Sortie à Grenoble Montée à la Bastille en bulles, visite du musée Dauphinois. Inscription avant le 25 juin 4€/enfant & 6€/adulte Mercredi 21 Juillet: Sortie à Crémieu Grand jeu de piste . Inscription avant le 09 juillet 4 €/enfant & 5€/adulte Mercredi 28 Juillet: Sortie à Charavines Inscription avant le 23 juillet 2€/personne Pour toutes ces sorties: Départ:10h00 retour prévu à 17h00 ANIMATIONS D' ETE Jeux de société, animations ouvertes à tout le monde, gratuites ! Tous les mardis de 17h30 à 19h00 Le 06 juillet : à la salle des fêtes d'Eydoche Le 13 juillet : aux Chaumes au Grand-Lemps Le 20 juillet : au parc municipal de Beaucroissant Le 27 juillet : dans la cours de l'ancienne mairie d'Apprieu ENFANCE 4-12 ans Accueil de loisirs E.LEN Directeur de l'accueil de loisirs: Philippe ZENARD FONCTIONNEMENT ACCUEIL JUILLET - Les transports entre les lieux d'accueil et les lieux d'activités sont assurés par l'équipe de l'accueil de loisirs le matin et le soir uniquement - 3 lieux d'accueil : Apprieu, Chabons, Le Grand-Lemps - horaires d'accueil: matin à partir de 7h45 jusqu'à 9h00 soir à partir de 17h30 jusqu'à 18h00 AOÛT - Aucun accueil et aucune navette sur la commune d'Apprieu ACTIVITES JUILLET MATERNELS (4/6 ans) - 2 lieux d'activités : Apprieu ou Chabons - Plusieurs formules: en journée complète en matinée : l'enfant doit être récupéré sur le lieu d'activités à 11h45 -

Liste Des Communes De La Zone IGP

L-ListeCommunes-05/10/2017-CISM-V1 Page 1 sur 3 Liste des communes de la zone IGP 76 COMMUNES EN DROME 26400 Plan-De-Baix, 26260 Arthemonay, 26330 Ratieres, 26300 Barbieres, 26190 Rochechinard, 26260 Bathernay, 26300 Rochefort-Samson, 26730 La Baume-D'hostun, 26100 Romans-Sur-Isere, 26300 Beauregard-Baret-Meymans, 26420 Saint-Agnan-En-Vercors, 26300 Besayes, 26330 Saint-Avit, 26190 Bouvante, 26260 Saint-Bardoux, 26260 Bren, 26240 Saint-Barthelemy-De-Vals, 26190 Le Chaffal, 26350 Saint-Bonnet-De-Valclerieux, 26350 Le Chalon, 26350 Saint-Christophe-Et-Le-Laris, 26420 La Chapelle-En-Vercors, 26260 Saint-Donat-Sur-L'herbasse, 26260 Charmes-Sur-L'herbasse, 26190 Sainte-Eulalie-En-Royans, 26300 Charpey, 26190 Saint-Jean-En-Royans, 26120 Chateaudouble, 26420 Saint-Julien-En-Vercors, 26330 Chateauneuf-De-Galaure, 26350 Saint-Laurent-D'onay, 26750 Chatillon-Saint-Jean, 26190 Saint-Laurent-En-Royans, 26300 Chatuzange, 26330 Saint-Martin-D'aout, 26260 Chavannes, 26420 Saint-Martin-En-Vercors, 26240 Claveyson, 26190 Saint-Martin-Le-Colonel, 26260 Clerieux, 26750 Saint-Michel-Sur-Savasse, 26350 Crepol, 26190 Saint-Nazaire-En-Royans, 26190 Echevis, 26750 Saint Paul Les Romans, 26730 Eymeux, 26190 Saint-Thomas En-Royans, 26240 Fay-le-Clos, 26240 Saint-Uze, 26750 Genissieux, 26390 Tersanne, 26750 Geyssans, 26750 Triors, 26530 Le Grand-Serre, 26420 Vassieux-En-Vercors, 26390 Hauterives, 26300 Jaillans, 26730 Hostun, 26300 Saint-Vincent-La-Commanderie. 26190 Leoncel, 26300 Marches, 185 COMMUNES EN ISERE 26260 Marges, 38490 Les Abrets, 26260 Marsaz, 38470 -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

La Petite Enfance

la petite enfance toutes les infos utiles pour les 0 - 6 ans Syndicat Intercommunal pour la Gestion Mixte de l'Animation Sociale www.cc-bievre-est.fr tout savoir en un coup d’œil StructureRelais petite assistantes enfance mater. Garderie périscolaire BibliothèqueAssociations Cantine Ecoles Contact Maternelle Elémentaire Mairie Apprieu 04 76 65 10 13 Beaucroissant 04 76 65 24 10 Bizonnes 04 74 92 21 82 Burcin 04 76 65 00 90 Chabons 04 76 65 00 10 Colombe 04 76 55 81 98 Eydoche 04 76 55 81 81 Flachères 04 74 54 45 33 Izeaux 04 76 93 80 64 Le Grand-Lemps 04 76 55 80 34 Oyeu 04 76 06 63 56 Renage 04 76 91 47 33 St-Didier-de- 04 74 92 21 00 Bizonnes Adresses et numéros utiles Enfance maltraitée : 119 Centre anti-poison de Lyon : 04 72 11 69 11 ADMR (Maison des services de territoire de Bièvre-Valloire) Tél. 04 74 20 26 29 CAF (Caisse d’Allocations Familiales) Tél. 0 820 25 38 10 Site internet : www.caf.fr Permanences administratives : Voiron, Tél. 04 76 67 96 10 La Côte Saint-André, Tél. 04 74 20 31 57 Centre Médico Psychologique La Côte Saint-André, Tél. 04 74 20 54 81 Rives, Tél. 04 76 65 20 23 PMI (Protection Maternelle et Infantile) Le Grand-Lemps, Tél. 04 76 31 20 51 Sigmas (Syndicat intercommunal pour la gestion mixte de l’animation sociale) Le Grand-Lemps, Tél. 04 76 55 92 76 Courriel : [email protected] édito Disposer des informations utiles Réalisée à l’initiative de la commission petite enfance du syndicat intercommunal pour la gestion mixte de l’animation sociale (Sigmas), cette plaquette vous apportera différentes informations utiles pour la gestion quotidienne de vos enfants en bas âge. -

Contrat Vert Et Bleu De La Vallée De La Bourbre (2017-2022)

Contrat vert et bleu de la Vallée de la Bourbre (2017-2022) Date de la dernière mise à jour : 28 juin 2018 Description Types de milieu Altitude écosystèmes alluviaux milieux artificialisés tourbières et marais majoritaire du Maximale site Altitude Départements Isère Rhône Moyenne Belmont Biol Bizonnes Blandin Bonnefamille Bourgoin-Jallieu Burcin Cessieu Chabons Chamagnieu Champier Charancieu Charvieu-Chavagneux Chassignieu Chateauvilain Chatonnay Chavanoz Chelieu Chezeneuve Chozeau Colombier-Saugnieu Corbelin Courtenay Crachier Culin Diemoz Dizimieu Doissin Dolomieu Domarin Faverges-de-la-Tour Flacheres Four Frontonas Grenay Heyrieux La Batie-Montgascon La Chapelle-de-la-Tour La Tour-du-Pin La Verpilliere Le Passage Les Eparres L,Isle-d,Abeau Maubec Meyrieu-les-Etangs Montagnieu (38) Montcarra Montrevel Moras Nivolas-Vermelle Optevoz Oyeu Paladru Panissage Panossas Passins Communes Altitude Pont-de-Cheruy Rochetoirin Saint-Agnin-sur-Bion Saint-Alban-de-Roche concernées Minimum Saint-Andre-le-Gaz Saint-Chef Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Didier-de-Bizonnes Saint-Didier-de-la-Tour Sainte-Anne-sur-Gervonde Sainte-Blandine Saint-Hilaire-de-Brens Saint-Jean-de-Soudain Saint-Laurent-de-Mure Saint-Marcel-Bel-Accueil Saint-Ondras Saint-Quentin-Fallavier Saint-Savin Saint-Sorlin-de-Morestel Saint-Victor-de-Cessieu Salagnon Satolas-et-Bonce Serezin-de-la-Tour Sermerieu Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Soleymieu Succieu Tignieu-Jameyzieu Torchefelon Tramole Trept Valencogne Vasselin Vaulx-Milieu Venerieu Veyssilieu Vezeronce-Curtin Vignieu Villefontaine Villemoirieu Virieu Carte Gestion du site Année de référence du premier 2017 document de gestion Gestionnaire(s) référent(s) SMABB (Syndicat Mixte d'Aménagement Gestionnaire délégué du Bassin de la Bourbre) Personne en charge Claire JEUDY Nombre d'emploi à temps plein Maîtrises foncière et d'usage Surface concernée par le document de gestion Surface maîtrisée Fiches de gestion Pas de fiche de gestion . -

Liste Des Communes Par Zone Geographique – Rentree 2017

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l'Isère Division de la gestion des enseignants du 1er degré ANNEXE 4 - LISTE DES COMMUNES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE – RENTREE 2017 CIRCONSCRIPTION COMMUNES Allevard Barrau Bernin Biviers Chapareillan Crest en Belledonne Crolles Domène Froges Goncelin La Buissière La Chapelle Du Bard La Combe de Lancey La Ferriere d’Allevard La Flachère La Pierre La Terrasse Laval Le Champ Pres Froges Le Cheylas Le PORTE DE LA SAVOIE Touvet Le Versoud Les Adrets Lumbin Muriannette Pontcharra Revel St-Ismier St-Martin-d’Uriage St-Maximin St-Mury Monteymond St-Nazaire-les-Eymes St-Vincent-de-Mercuze Ste-Agnès Ste-Marie-d’Alloix Tencin Theys Venon Villard-Bonnot Bresson Brié et Angonnes Champagnier Corenc Echirolles Eybens Fontanil-Cornillon Gières Grenoble Herbeys Jarrie La Tronche GRAND GRENOBLE Le Pont de Claix Le Sappey en Chartreuse Noyarey Meylan Montbonnot St Martin Poisat Sassenage Seyssinet Pariset Seyssins St Egrève St Martin d’Hères St Martin Le Vinoux Veurey Voroize Voreppe Allemont Auris en Oisans Champ sur Drac L’ Alpe d’Huez La Morte Le Bourg d’Oisans Le Freney d’Oisans Les Deux Alpes Livet et OISANS Gavet Mizoen Mont de Lans Séchilienne St Barthelemy Séchilienne Vaulnaveys le Bas Vaulnaveys le Haut Venosc Vizille Avignonet Chichiliane Claix Clelles en Trièves Cordeac Gresse en Vercors Le Gua Le Monestier du Percy Mens Miribel Lanchatre Monestier de Clermont Notre Dame de Commiers Notre Dame de Mésage Sinard St Andéol St Georges de Commiers St TRIEVES Guillaume St Jeand’Herans St