P.L.U. Plan Local D’Urbanisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Région Rhône Alpes : Liste Commune Par Zone

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 1 Ain Ambérieux-en-DombesRhône-Alpes C 1 Ain Ambléon Rhône-Alpes C 1 Ain Ambronay Rhône-Alpes C 1 Ain Ambutrix Rhône-Alpes C 1 Ain Andert-et-CondonRhône-Alpes C 1 Ain Anglefort Rhône-Alpes C 1 Ain Apremont Rhône-Alpes C 1 Ain Aranc Rhône-Alpes C 1 Ain Arandas Rhône-Alpes C 1 Ain Arbent Rhône-Alpes C 1 Ain Arbignieu Rhône-Alpes C 1 Ain Arbigny Rhône-Alpes C 1 Ain Argis Rhône-Alpes C 1 Ain Armix Rhône-Alpes C 1 Ain Artemare Rhône-Alpes C 1 Ain Asnières-sur-SaôneRhône-Alpes C 1 Ain Attignat Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-la-Ville Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-le-Châtel Rhône-Alpes C 1 Ain Baneins Rhône-Alpes C 1 Ain Béard-GéovreissiatRhône-Alpes C 1 Ain Beaupont Rhône-Alpes C 1 Ain Belley Rhône-Alpes C 1 Ain Belleydoux Rhône-Alpes C 1 Ain Bellignat Rhône-Alpes C 1 Ain Belmont-LuthézieuRhône-Alpes C 1 Ain Bénonces Rhône-Alpes C 1 Ain Bény Rhône-Alpes C 1 Ain Béon Rhône-Alpes C 1 Ain Béréziat Rhône-Alpes C 1 Ain Bettant Rhône-Alpes C 1 Ain Bey Rhône-Alpes C 1 Ain Billiat Rhône-Alpes C 1 Ain Birieux Rhône-Alpes C 1 Ain Biziat Rhône-Alpes C 1 Ain Blyes Rhône-Alpes C 1 Ain Bohas-Meyriat-RignatRhône-Alpes C 1 Ain Boissey Rhône-Alpes C 1 Ain Bolozon Rhône-Alpes C 1 Ain Bouligneux Rhône-Alpes C 1 Ain Bourg-Saint-ChristopheRhône-Alpes C 1 -

Elections Départementales 2015

Spécial élections départementales – Mars 2015 Elections départementales 2015 Les élections départementales auront lieu les Pour la Commune de CHABONS, il y aura 2 22 et 29 mars 2015. bureaux de vote situés à la salle des fêtes, rue A compter de ce scrutin, les conseils généraux du gymnase. et les conseillers généraux seront dénommés Ils seront ouverts de 8 H à 18 H. respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux. Pièce d’identité OBLIGATOIRE La carte d’électeur ne suffit pas. Ces élections auront lieu dans le cadre de la nouvelle En plus de la carte d’électeur, tout électeur, pour carte cantonale dont les limites ont fait l’objet d’une voter, devra présenter obligatoirement au bureau de révision générale entre mars 2013 et février 2014. vote une pièce d’identité. En Isère Pour prouver votre identité au moment de voter, En mars 2015, l’Isère passe de 58 à 29 cantons. vous pouvez présenter soit : Désormais, un canton doit s'approcher d'une - Carte nationale d’identité française, moyenne de 41 600 habitants, avec la possibilité de - Passeport, s'en écarter de plus ou moins 20 %. Notre commune - Permis de conduire, dépend du canton du Grand Lemps, le canton de - Carte vitale avec photo, Virieu a été absorbé par celui du Grand Lemps. - Permis de chasser avec photo, délivré par le représentant de l’Etat, Les 32 communes composant notre canton sont : - Carte du Combattant, de couleur chamois ou Apprieu, Belmont, Bévenais, Bilieu, Biol, Bizonnes, tricolore. Blandin, Burcin, Châbons, Charavines, Chassignieu, Attention ! Ces documents doivent être en Chélieu, Chirens, Colombe, Doissin, Eydoche, cours de validité sauf pour la carte d’identité Flachères, Le Grand-Lemps, Izeaux, Longechenal, et le passeport. -

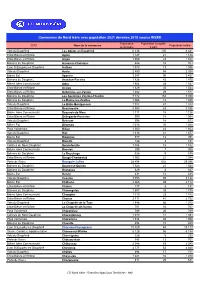

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Annexe 10 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2019

ANNEXE 10 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2019 Division des Ressources BIEVRE VALLOIRE : Humaines (D.R.H.) Beaufort ; Beaurepaire ; Bellegarde-Poussieu ; Brezins ; Brion ; Champier ; La Côte-Saint-André ; Cour-et-Buis ; Faramans ; La Forteresse ; La Frette ; Gillonnay ; Jarcieu ; Marcilloles ; Marcollin ; Moissieu-sur-Dolon ; Monsteroux-Milieu ; Montseveroux ; Ornacieux-Balbins ; Le Mottier ; Ornacieux ; Pact ; Pajay ; Penol ; Pisieu ; Plan ; Pommier- Pôle des enseignants de-Beaurepaire ; Porte-des-Bonnevaux (regroupement Commelle, Arzay, Nantoin et Semons) ; Primarette ; Roybon ; Revel-Tourdan ; Sardieu ; Sillans ; Saint-Barthélémy ; du 1er degré public Gestion collective Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ; Saint-Geoirs ; Saint-Hilaire-de-La-Côte ; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs ; Saint-Paul-d'Izeaux ; Saint-Pierre-de-Bressieux ; Saint-Siméon-de- Bressieux ; Thodure ; Vernioz ; Viriville. Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 BOURGOIN-JALLIEU 1 : Bourgoin-Jallieu ; Châteauvilain ; Chèzeneuve ; Crachier ; Domarin ; Eclose-Badinières ; Les Eparres ; Maubec ; Meyrié ; Montcarra ; Nivolas-Vermelle ; Ruy ; Salagnon; Ref: Mouvement Sérézin-de-La-Tour ; Sermérieu ; Soleymieu ; Saint-Chef ; Saint-Hilaire-de-Brens ; Saint-Savin ; Succieu ; Trept ; Vénérieu ; Vignieu. départemental 2019 BOURGOIN-JALLIEU 2 : Four ; L’Isle d'Abeau ; Roche ; Saint-Alban-de-Roche ; Saint-Marcel-Bel-Accueil ; Vaulx-Milieu ; Villefontaine. Annexe 10 Liste des communes BOURGOIN-JALLIEU 3 : par circonscription Artas ; Beauvoir-de-Marc ; Bonnefamille ; Charantonnay -

Bulletin Trimestriel

SIGMAS 20 rue Joliot Curie 38 690 Le Grand Lemps ℡: 04 76 55 92 76 FAMILLE Sophie LANGLAIS, Conseillère en ESF ℡: 04 76 55 86 90 SORTIES FAMILLE Mercredi 07 Juillet : Sortie à Grenoble Montée à la Bastille en bulles, visite du musée Dauphinois. Inscription avant le 25 juin 4€/enfant & 6€/adulte Mercredi 21 Juillet: Sortie à Crémieu Grand jeu de piste . Inscription avant le 09 juillet 4 €/enfant & 5€/adulte Mercredi 28 Juillet: Sortie à Charavines Inscription avant le 23 juillet 2€/personne Pour toutes ces sorties: Départ:10h00 retour prévu à 17h00 ANIMATIONS D' ETE Jeux de société, animations ouvertes à tout le monde, gratuites ! Tous les mardis de 17h30 à 19h00 Le 06 juillet : à la salle des fêtes d'Eydoche Le 13 juillet : aux Chaumes au Grand-Lemps Le 20 juillet : au parc municipal de Beaucroissant Le 27 juillet : dans la cours de l'ancienne mairie d'Apprieu ENFANCE 4-12 ans Accueil de loisirs E.LEN Directeur de l'accueil de loisirs: Philippe ZENARD FONCTIONNEMENT ACCUEIL JUILLET - Les transports entre les lieux d'accueil et les lieux d'activités sont assurés par l'équipe de l'accueil de loisirs le matin et le soir uniquement - 3 lieux d'accueil : Apprieu, Chabons, Le Grand-Lemps - horaires d'accueil: matin à partir de 7h45 jusqu'à 9h00 soir à partir de 17h30 jusqu'à 18h00 AOÛT - Aucun accueil et aucune navette sur la commune d'Apprieu ACTIVITES JUILLET MATERNELS (4/6 ans) - 2 lieux d'activités : Apprieu ou Chabons - Plusieurs formules: en journée complète en matinée : l'enfant doit être récupéré sur le lieu d'activités à 11h45 -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

La Petite Enfance

la petite enfance toutes les infos utiles pour les 0 - 6 ans Syndicat Intercommunal pour la Gestion Mixte de l'Animation Sociale www.cc-bievre-est.fr tout savoir en un coup d’œil StructureRelais petite assistantes enfance mater. Garderie périscolaire BibliothèqueAssociations Cantine Ecoles Contact Maternelle Elémentaire Mairie Apprieu 04 76 65 10 13 Beaucroissant 04 76 65 24 10 Bizonnes 04 74 92 21 82 Burcin 04 76 65 00 90 Chabons 04 76 65 00 10 Colombe 04 76 55 81 98 Eydoche 04 76 55 81 81 Flachères 04 74 54 45 33 Izeaux 04 76 93 80 64 Le Grand-Lemps 04 76 55 80 34 Oyeu 04 76 06 63 56 Renage 04 76 91 47 33 St-Didier-de- 04 74 92 21 00 Bizonnes Adresses et numéros utiles Enfance maltraitée : 119 Centre anti-poison de Lyon : 04 72 11 69 11 ADMR (Maison des services de territoire de Bièvre-Valloire) Tél. 04 74 20 26 29 CAF (Caisse d’Allocations Familiales) Tél. 0 820 25 38 10 Site internet : www.caf.fr Permanences administratives : Voiron, Tél. 04 76 67 96 10 La Côte Saint-André, Tél. 04 74 20 31 57 Centre Médico Psychologique La Côte Saint-André, Tél. 04 74 20 54 81 Rives, Tél. 04 76 65 20 23 PMI (Protection Maternelle et Infantile) Le Grand-Lemps, Tél. 04 76 31 20 51 Sigmas (Syndicat intercommunal pour la gestion mixte de l’animation sociale) Le Grand-Lemps, Tél. 04 76 55 92 76 Courriel : [email protected] édito Disposer des informations utiles Réalisée à l’initiative de la commission petite enfance du syndicat intercommunal pour la gestion mixte de l’animation sociale (Sigmas), cette plaquette vous apportera différentes informations utiles pour la gestion quotidienne de vos enfants en bas âge. -

Liste Des Communes Par Zone Geographique – Rentree 2017

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l'Isère Division de la gestion des enseignants du 1er degré ANNEXE 4 - LISTE DES COMMUNES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE – RENTREE 2017 CIRCONSCRIPTION COMMUNES Allevard Barrau Bernin Biviers Chapareillan Crest en Belledonne Crolles Domène Froges Goncelin La Buissière La Chapelle Du Bard La Combe de Lancey La Ferriere d’Allevard La Flachère La Pierre La Terrasse Laval Le Champ Pres Froges Le Cheylas Le PORTE DE LA SAVOIE Touvet Le Versoud Les Adrets Lumbin Muriannette Pontcharra Revel St-Ismier St-Martin-d’Uriage St-Maximin St-Mury Monteymond St-Nazaire-les-Eymes St-Vincent-de-Mercuze Ste-Agnès Ste-Marie-d’Alloix Tencin Theys Venon Villard-Bonnot Bresson Brié et Angonnes Champagnier Corenc Echirolles Eybens Fontanil-Cornillon Gières Grenoble Herbeys Jarrie La Tronche GRAND GRENOBLE Le Pont de Claix Le Sappey en Chartreuse Noyarey Meylan Montbonnot St Martin Poisat Sassenage Seyssinet Pariset Seyssins St Egrève St Martin d’Hères St Martin Le Vinoux Veurey Voroize Voreppe Allemont Auris en Oisans Champ sur Drac L’ Alpe d’Huez La Morte Le Bourg d’Oisans Le Freney d’Oisans Les Deux Alpes Livet et OISANS Gavet Mizoen Mont de Lans Séchilienne St Barthelemy Séchilienne Vaulnaveys le Bas Vaulnaveys le Haut Venosc Vizille Avignonet Chichiliane Claix Clelles en Trièves Cordeac Gresse en Vercors Le Gua Le Monestier du Percy Mens Miribel Lanchatre Monestier de Clermont Notre Dame de Commiers Notre Dame de Mésage Sinard St Andéol St Georges de Commiers St TRIEVES Guillaume St Jeand’Herans St -

Schema Directeur Modif OK FR

A l B le v e a a B r u a d B r r e e r v p a A e a u p n ir x p a e r i B i s B e e u B e a B i ll u B o è e c A r v g r r i ss r a o z é i e r is a - e d s y e u B e a t- i - n A B li P B n e o t a g re u u l o s s B b C n s B s e in h n ie i a s â e u iv e u C lo s x i u f C h n e o h a s B r B r a m B s e t r ri r r a pa C o e B n nc g h n s iz i i n am so o n C eu ie B n n h r p u n at C ie r e e h C r c B s na a h in re y ra a C z v m h C in C in r a h s h e o m a C ir s us p b o en s - o D re s C e su n o n h r s m c C ar C -D è C la n h ne o ix è ap ra u cl a c F E b C e r la ch le o s ei c ir v lo C ll hè o ie m h an re lle C b a s s o e ss G F E u e iè o y r- C la r nt be e o y es ai n t- m G ne s Bu m H i E is el u llo Fo yd le rt nn n o C iè ay ta ch ro re ni e ll s G l e Iz on C Fa s ea c or ra ux eli n m L n ill a a B Ja G on ns u rr r iss ie en Fr e Ja ob og La rc le es B ieu H La ui e C ssi La rb om èr B ey La b e at s Fe e-d La ie rr e- C -D ièr La ha iv L e nc pe isi a M La ey lle n ur Fla La -d ett ch C u- e ère ôt Ba La L e-S rd Pie a ai Le rre Fo nt- Ch L rte An am a re dr p-p Ter sse é rès ras L Le -Fr se a F G og La re ua es T tte Le Le ron Mo Ch ch uta ey e ret las Lav Le Le al Le nti G Sa ol ran ppe Le d-L y-en Pin em -C Le ps hart Po reu nt- Les se de- Adr Le T Cla ets ouv ix Lon et gech Le V enal erso Marn Ma ud ans rcill Meyl oles an M Ma oir rcol ans lin M Mois onst sieu- erou sur-D x-Mil olo ieu M n ontau Mo d Mo ntbon ntfalc not-Sa on int-Ma rtin M Montfe ontch rrat M aboud ontsev eroux Moret el-de-M Moret -

Fiches D'identité Communales

FICHE D'IDENTITE COMMUNALE Date d'édition du rapport : 26/11/2014 Critère(s) de sélection thématique: Aucun Sélection géographique : Nombre de communes sélectionnées = 1 Code INSEE Nom 38159 EYDOCHE Ces données sont extraites du Système d’Information Territorial « Belvédère » en date de novembre 2014. Elles sont diffusées à titre d’information pour éveiller l’attention du lecteur sur les principaux thèmes se rapportant à l’aménagement du territoire et au développement local à l’échelle communale. Ces informations étant en perpétuelle évolution et actualisation, il est nécessaire de contacter la DDT avant toute utilisation. 1/9 Nom de la commune : EYDOCHE Code INSEE : 38159 1) Principales données administratives et statistiques Arrondissement : La Tour-du-Pin Code arrondissement : 2 Canton jusqu'en 2014 : Le Grand-Lemps Code canton : 3811 Canton à partir de 2015 : Le Grand-Lemps N° canton 2015 : 8 Petite région naturelle : Bièvre Adresse mairie : 38690 EYDOCHE Téléphone mairie : 0476558181 Fax mairie : 0476555949 Site internet mairie : mel : [email protected] Superficie totale (DGI) : 558 ha Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 529 ha Superficie cadastrée (DGI) : 546 ha RA 2000 : 381 ha RA 2010 : 435 ha Population RGP 1982 : 267 Population RGP 1990 : 307 Nb actifs agricoles RGA 1988 : 50 RA 2000 : 29 RA 2010 : 6 Population RGP 1999 : 331 Nb exploitations RGA 1988 : 26 RA 2000 : 24 RA 2010 : 11 Population RP 2011 : 495 Observations : Liste des principaux élus : QualitéCivilités Nom Prénom Conseiller GénéralM. RAMBAUD Didier DéputéM. -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

Les EPCI À Fiscalité Propre De L'isère (Classement Par EPCI)

Les EPCI à fiscalité propre de l'Isère (classement par EPCI) Appartenance à une Communauté de communes (CC) ou une Communauté code commune Libellé Code Arrondisse Libellé d'Agglomération (CA) au 01/ 01/2012 insee commune canton Libellé canton ment arrondissement CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38111 Claix 40 Vif 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38126 Corenc 50 Meylan 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38150 Domène 9 Domène 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38151 Échirolles 95 Echirolles 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38158 Eybens 55 Eybens 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38169 Fontaine 96 Fontaine 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38170 Fontanil-Cornillon 51 Saint Egrève 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38179 Gières 55 Eybens 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38185 Grenoble 98 Grenoble 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38187 Le Gua 40 Vif 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38229 Meylan 50 Meylan 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38235 Miribel-Lanchâtre 18 Monestier de Clermont 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38271 Murianette 9 Domène 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38281 Noyarey 32 Fontaine-Sassenage 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38309 Poisat 55 Eybens 1 Grenoble CA de Grenoble-Alpes-Métropole (La METRO) 38317 Le Pont-de-Claix 40 Vif 1 Grenoble CA de