Auntie Lucy” 男扮女装的操弄策略 = Manipulative Strategy of "Auntie Lucy" 'S Cross‑Dressing

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Singapore Go

TAIPEIHONGKONGNGVANCOUV SHANGHAIBEIJINGSINGAPO TOKYOSINGAPORETOKYO WASHINGTONTAIPEIBEIJING HONGKONGSEOULLVANCOUVER HONGKONG TOKYO VANCOUVERSINGAPOREGO TAIPEI HONGKONGBEIJINGSHANGHAI TAIPEISINGAPOREHONGK VANCOUVERHONGKONG SHANGHAI SINGAPORE HONGKONGSEOULS LTOKYOYO VANCOUVER SHANGHAISINGAPOREESHANGHAI SEOULLSINGAPORESEOUL WASHINGTONTAIPEIHONGKONG HONGKONG SEOULLVANCOUVERTOKYO SHANGHAIHONGKONGTAIPEI SINGAPORE 2017 Raffles City 28 July to 21 August 2017 TTXS AROUND THE WORLD Ann Arbor, Beijing, Chicago, Daegu, Fukuoka, Fukushima, Hangzhou, Hong Kong, Los Angeles, Mexico City, 2007 2008 EXIT Festival and the Shanghai: Tian Tian Tian Tian Xiang Shang Tian Tian Xiang Shang VIA Festival Xiang Shang – Hong Exhibition in Singapore at Novel Hall Lane, Kong Creativity Taipei Exhibition cum Seminar 2012-2013 Cross Boundary – "Hong Kong + Japan: Tian Tian Xiang Beijing Design Week Art Lab of Museum Crossing Partnership in Shang: Creativity- 2013 – New Generation of Contemporary Art, Creativity" project – for-Community and Design Exhibition Shanghai "Tian Tian Xiang Shang" School Development statue exhibition-cum- Programme workshop 2016-2017 Tian Tian Xiang Shang Tian Tian Xiang Shang Workshop in Vancouver Tian Tian Fa Pau iSQUARE Exhibition Blank Boy Canvas Singapore Public Arts Exhibition Series Milan, Nanjing, Paris, San Francisco, Shanghai, Singapore, Taipei, Tokyo, Toronto, Vancouver, Washington D.C. 2010 2011 Hong Kong: Creative Tian Tian Xiang Shang International Children’s TTXS – Soliloquies and Ecologies – Business, Conceptual Comics Festival -

VIJAY CHANDRAN EMILY LOW (Left) Chairman, Films Consultative Panel Chairperson, Tanjong Katong Secondary School Parent Support Group

a 1 CONTENTS Mission, Vision and Values 10 Chairman’s Message 12 Board of Directors 16 Senior Management 20 Chapter ONE 24 World Class Media Cluster Chapter TWO 46 Consumer Protection and Empowerment Chapter THREE 52 Cohesive and Inclusive Society Chapter FOUR 62 Engaging Employees and the Community MDA Advisory Committees 66 Annex & Tables 86 Financial Statements 91 3 ANURAG SRIVASTAVA LESLIE LEE Co-Founder, One Animation Pte Ltd Director of Programming, The Walt Disney Company (Southeast Asia) Singapore is increasingly recognised as a producer of world- As a Singaporean and industry professional, I am class animation and owner of compelling content. With the excited by the initiatives developed to foster creativity industry and government working together, we’ll continue to and innovation. I’m looking forward to seeing more see amazing growth in the Singapore media sector. exciting content being made in Singapore. 5 MOHD RAZIF ANSARI CHEW RUI QI Teacher, Rivervale Primary School Student, Rivervale Primary School We’ll need to keep up with the latest trends and issues I learnt a lot from the cyber wellness activities to be able to better promote cyber wellness among in school. I gained better knowledge of issues our students. Cyber wellness campaigns, like the one such as cyber safety, netiquette, online privacy, we had last year with MDA, are certainly useful. games addiction and more. 7 VIJAY CHANDRAN EMILY LOW (left) Chairman, Films Consultative Panel Chairperson, Tanjong Katong Secondary School Parent Support Group LO YILING (right) The Films Consultative Panel is made up of members from all walks Member, Tanjong Katong Secondary School Parent Support Group of life. -

Hybridity in Singaporean Cinema: Othering the Self Through Diaspora and Language Policies in Ilo Ilo and Letters from the South

FM4204: Time, Space and the Visceral in South East Asian Cinema Hybridity in Singaporean Cinema: Othering the Self through Diaspora and Language Policies in Ilo Ilo and Letters from the South Student Name: Amanda Curdt-Christiansen Matriculation Number: 140008304 Module Tutor: Dr Philippa Lovatt Date: 21/05/18 Word Count: 3849 FM4204 140008304 爸妈不在家/Ilo Ilo is a Singaporean film directed by Anthony Chen and released in 2013. It recounts the unanticipated development of a relationship between a Filipina woman, Teresa, and a Chinese-Singaporean boy, Jiale, whom she is employed to look after. The story unfurls against the backdrop of the Asian financial crisis of 1997, showcasing the struggle of a very young country in maintaining its core values, its independence, and its dignity in the face of economic disaster. 南方来信/Letters from the South is comprised of six short films from Malaysia, Singapore, Thailand and Myanmar, released in 2013. Of these, I will be focusing on Sun Koh’s film, Singapore Panda, which examines tensions between national and cultural identity in the Chinese diaspora in Singapore. This essay will aim to explicate how diasporic communities maintain (or fail to maintain) their cultural identity in Singaporean cinema. Using Ilo Ilo and Singapore Panda as a starting point, I will unpack how divergent cultural backgrounds colour the style of popular Singaporean films, particularly in their treatment of space. I will begin by providing a contextualisation of the films in terms of the Singaporean political climate: language policy, post-colonial policy, and how these contribute to conflict between the nation and the self. -

Learning Through Collaboration and Co-Production in the Singapore Film Industry : Opportunities for Development

This may be the author’s version of a work that was submitted/accepted for publication in the following source: Wong, Caroline & Matthews, Judith (2009) Learning through collaboration and co-production in the Singapore film in- dustry: opportunities for development. In Rose, E & Fisher, G (Eds.) ANZIBA: The Future of Asia-Pacific Business- Beyond the Crisis. ANZIBA, CD Rom, pp. 1-25. This file was downloaded from: https://eprints.qut.edu.au/27761/ c Copyright 2009 please contact the authors This work is covered by copyright. Unless the document is being made available under a Creative Commons Licence, you must assume that re-use is limited to personal use and that permission from the copyright owner must be obtained for all other uses. If the docu- ment is available under a Creative Commons License (or other specified license) then refer to the Licence for details of permitted re-use. It is a condition of access that users recog- nise and abide by the legal requirements associated with these rights. If you believe that this work infringes copyright please provide details by email to [email protected] Notice: Please note that this document may not be the Version of Record (i.e. published version) of the work. Author manuscript versions (as Sub- mitted for peer review or as Accepted for publication after peer review) can be identified by an absence of publisher branding and/or typeset appear- ance. If there is any doubt, please refer to the published source. http:// www.anziba.org/ conf.html QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/ Wong, Caroline and Matthews, Judy H. -

News Release for Immediate Release

News Release For Immediate Release Towards a more educated, empowered and discerning media consumer Media Fiesta, a month-long media campaign for all Singaporeans Singapore, 3 March 2011 – Singaporeans from all segments of society, young and old, can now learn how they can become more savvy and discerning in the way they consume media. Media Fiesta 2011, the third edition of a month-long festival offering interactive media activities, experiential games and a showcase of local talent and media offerings, kicked off today at *SCAPE. Themed “Celebrate and Discover Media”, Media Fiesta 2011 will bring Singaporeans on an exploratory journey into the highly-dynamic world of media. Mr Lui Tuck Yew, Minister for Information, Communications and the Arts (MICA), was the Guest-of-Honour at the launch. Media Fiesta 2011 is hosted by the Media Development Authority (MDA) and organised by Pico Art International. Through Media Fiesta, MDA seeks to nurture a culture of creativity and foster a connected and cohesive society through: 1. Exposing Singaporeans to the whole spectrum of traditional and interactive digital media, and raising their awareness of emerging media technologies 2. Promoting the discerning and responsible use of media, and 3. Providing opportunities for Singaporeans to appreciate made-by Singapore media content, services and applications, and embrace media for work, learning and play Four Anchor Events Showcase Local Talents Targeting over 120,000 Singaporeans including students, parents and young working adults, Media Fiesta 2011 will showcase various media platforms - covering music, publishing, games and film - through four anchor events which will be held, over four weekends in March. -

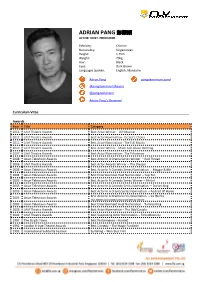

Adrian Pang 彭耀顺 Actor

ADRIAN PANG 彭耀顺 ACTOR. HOST. PRODUCER. Ethnicity: Chinese Nationality: Singaporean Height: 1.75m Weight: 70kg Hair: Black Eyes: Dark Brown Languages Spoken: English, Mandarin Adrian Pang pangdemonium.com/ @pangdemoniumtheatre @pangdemonium Adrian Pang’s Showreel Curriculum Vitae Awards Year Title Category 2016 Life! Theatre Awards Best Actor Winner – LKY Musical 2012 Life! Theatre Awards Best Actor Nomination - Dealer’s Choice 2011 Life! Theatre Awards Best Actor Nomination - The Full Monty 2010 Life! Theatre Awards Best Actor Winner - Much Ado About Nothing 2007 Life! Theatre Awards Best Actor Nomination - The Pillowman 2008 Asian Television Awards Best Actor In A Drama Series Winner – Red Thread 2006 Life! Theatre Awards Best Actor Awards Winner – The Dresser 2005 Asian Television Awards Best Actor In A Comedy Series Nomination – Maggie & Me 2004 Asian Television Awards Best Entertainment Host Nomination – Top Ten 2003 Asian Television Awards Best Actor In A Comedy Series Winner – Ah Girl 2003 Asian Television Awards Best Actor In A Comedy Series Nomination – Durian King 2003 Asian Television Awards Best Actor In A Drama Series Nomination – Portrait Of Home 2003 Asian Television Awards Best Actor In A Drama Series Nomination – Six Weeks *Six Weeks was created and co-written by Adrian 2003 Asian Television Awards Best Entertainment Host Nomination – Yummy King 2003 Life! Theatre Awards Best Actor Nomination – The Odd Couple 2002 Life! Theatre Awards Best Supporting Actor Nomination – Forbidden City 1997 The Straits Times Best Performance -

Global Cities, Local Knowledge

Formatting and Change in East Asian Television Industries: Media Globalization and Regional Dynamics Lim, Wei Ling Tania Patricia BSocSc (Hons), MSc (Media & Comms) Creative Industries Research and Applications Centre Queensland University of Technology Submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy 2005 Keywords Circuit of cultural production, East Asian popular culture, Television industries, Field of broadcasting, Formatting, Local knowledge, Media capitals, Neo-networks, Regional dynamics, TV Formats, martial arts dramas, teenage idol soap operas, game-shows. ii Abstract Television is increasingly both global and local. Those television industries discussed in this thesis transact in an extensive neo-network of flows in talents, financing, and the latest forms of popular culture. These cities attempt to become media capitals but their status waxes and wanes, depending on their success in exporting their Asian media productions. What do marital arts dramas, interactive game-shows, children’s animation and teenage idol soap operas from East Asian television industries have in common? Through the systematic use of TV formatting strategies, these television genres have become the focus for indigenous cultural entrepreneurs located in the East Asian cities of Hong Kong, Singapore and Taipei to turn their local TV programmes into tradable culture. This thesis is a re-consideration of the impact of media globalisation on Asian television that re-imagines a new global media order. It suggests that there is a growing shift in perception and trade among once-peripheral television industries that they may be slowly de-centring Hollywood’s dominance by inserting East Asian popular entertainment into familiar formats or cultural spaces through embracing global yet local cultures of production. -

9789814841535

25.6mm Pantone 877C Back Cover (from left to right) Project Team Members Television arrived in Singapore on 15 February 1963. For Review only Philip Tay Joo Thong (Leader) About 500 VIPs and thousands of others watched the Joan Chee inauguration at Victoria Memorial Hall and at 52 community centres around the island. Raymond Anthony Fernando Mun Chor Seng The Radio and Television Towers on Bukit Batok. Horace Wee Antenna mounted on the high towers have beamed Belinda Yeo signals to Singapore homes since the early 60s. Satellite dishes receive international programmes, List of Contributors such as the Oscars, and world sporting events. Mushahid Ali • Asaad Sameer Bagharib The 1974 World Cup match between Holland and ON AIR P N Balji • Chan Heng Wing Untold Stories from Caldecott Hill Germany was the first signal beamed to homes Cheng Tong Fatt • Anthony Chia and reached more than a million viewers. Michael Chiang • Choo Lian Liang from Caldecott Hill Untold Stories Untold Susan Lim and the Crescendos (John Chee, Francis Chowdhurie • David Christie Leslie Chia and Raymond Ho) performing in the Amy Chua • Chua Swan television studio. The Crescendos were a popular band Ee Boon Lee • George Favacho in Singapore in the 60s and were the first local pop Sakuntala Gupta • Raymon T H Huang group to be signed by an international record label. Suhaimi Jais • Larry Lai This collection of 51 essays contains rich memories of Singapore’s Lau Hing Tung • Lee Kim Tian A cultural performance with Gus Steyn conducting the broadcasting pioneers based in their station atop Caldecott Hill. -

Aesthetics of the Pathetic: the Portrayal of the Abject in Singaporean Cinema

ACCESS: CONTEMPORARY ISSUES IN EDUCATION 2012, VOL. 31, NO. 2, 138–147 Aesthetics of the Pathetic: The Portrayal of the abject in Singaporean cinema Chua Beng Huata and Meisen Wongb aNational University of Singapore; bCenter for Metropolitan Studies, Berlin ABSTRACT A central figure in documentaries and commercial films in 1990s Singapore cinema is the abject figure in various guises, ranging from the urban poor to migrant sex workers from the other parts of the region. These abject figures make their living on the street and are thus fully visually exposed to every passing eye and lens. Set against the backdrop of Singapore’s triumphal national economic success story, these figures are aestheticised in visual representation, and stand as immediate disruption, critique and indictment of the long ruling government. Ironically, the same figures could just as easily be represented as ‘heroic’ figures of strength, self-reliance and individualism, qualities that are essential to Singapore’s success. Introduction to the abject The abject—literally one who is low in position, condition or status and even degraded— has enjoyed a particularly enduring status in film: as individuals living in penurious circumstances, immortalised by Charlie Chaplin’s iconic portrayal of the street urchin; as characters whose narratives are reflections or reactions to the Real by Italian neorealist cinema; as compelling alienated anti-heroes who embody non-mainstream values in Martin Scorsese’s Taxi Driver (1976); and, generally, in the characterisation and representation of the grotesque or the kitsch. In all these instances, the portrayal of abjectness is a reaction to impoverished conditions of reality. -

Singaporean Cinema in the 21St Century: Screening Nostalgia

SINGAPOREAN CINEMA IN THE 21ST CENTURY: SCREENING NOSTALGIA LEE WEI YING (B.A.(Hons.), NUS) A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF CHINESE STUDIES NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2013 Declaration i Acknowledgement First and utmost, I owe a huge debt of gratitude to my supervisor, Dr. Nicolai Volland for his guidance, patience and support throughout my period of study. My heartfelt appreciation goes also to Associate Professor Yung Sai Shing who not only inspired and led me to learn more about myself and my own country with his most enlightening advice and guidance but also shared his invaluable resources with me so readily. Thanks also to Dr. Xu Lanjun, Associate Professor Ong Chang Woei, Associate Professor Wong Sin Kiong and many other teachers from the NUS Chinese Studies Department for all the encouragement and suggestions given in relation to the writing of this thesis. To Professor Paul Pickowicz, Professor Wendy Larson, Professor Meaghan Morris and Professor Wang Ban for offering their professional opinions during my course of research. And, of course, Su Zhangkai who shared with me generously his impressive collection of films and magazines. Not forgetting Ms Quek Geok Hong, Mdm Fong Yoke Chan and Mdm Kwong Ai Wah for always being there to lend me a helping hand. I am also much indebted to National University of Singapore, for providing me with a wonderful environment to learn and grow and also awarding me the research scholarship and conference funding during the two years of study. In NUS, I also got to know many great friends whom I like to express my sincere thanks to for making this endeavor of mine less treacherous with their kind help, moral support, care and company. -

Cinderel-Lah! Is Back… Revamped and Upsized for the Esp-Lah-Nade!!

-FOR IMMEDIATE RELEASE- CINDEREL-LAH! IS BACK… REVAMPED AND UPSIZED FOR THE ESP-LAH-NADE!! 23 August 2010, Singapore – Following on from their hugely successful productions, Animal Farm and Boeing Boeing , W!LD RICE continues its celebratory “10 W!LD YEARS” Season with CINDEREL-LAH! . First staged at the Jubilee Hall back in 2003, CINDEREL-LAH! played to sell-out audiences and made history as W!LD RICE’s very first musical pantomime. Ever since then, the annual pantomime has become a well-loved tradition and the must-see show of the Festive Season. For 2010 , CINDEREL-LAH! has been revamped and upsized especially for the Esp- LAH-nade and features an amazing star-studded cast including Emma Yong as Cindy , Sebastian Tan as Prince Char Mee , Najip Ali as The Fairy God Makcik and Gurmit Singh as Mama & Papa Lemon. SYNOPSIS Poor Cindy lives in a crowded HDB flat with her Evil Casino-Obsessed Step-Mother and two Ugly Step-Sisters, Precious and Treasure. All she dreams about is going to The Grand Fish Ball where Prince Char Mee will choose a bride. Fairy God Makcik appears, and Cindy is transformed from “no taste” to “fashion ace” and off to The Ball she goes! But will the Prince be recognise her? Will the shoe fit? And will true love find a way? With an imaginative local spin on the world's favourite fairy-tale, CINDEREL-LAH! , W!LD RICE’s very first musical pantomime is BACK, revamped and upsized especially for the Esp-LAH-nade!! Come with your kids, your parents, their parents, your friends, your workmates and your loved ones and have a party! CINDEREL-LAH! is hilarious fun for ALL! Die Die Must Watch LAH! SPONSORS We are delighted that OCBC Cards and Robinsons have once again teamed up as Presenting Sponsors, following their sponsorship of last year’s Beauty & The Beast and the 20 th Anniversary production of Beauty World back in 2008. -

Creative Media CONNECTED SOCIETY

Spine Creative Media CONNECTED SOCIETY Media Development Authority 3 Fusionopolis Way #16-22 Symbiosis Singapore 138633 Tel (65) 6377 3800 Fax (65) 6577 3888 www.smf.sg www.mda.gov.sg MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY MDA Cover_FA.indd 1 9/23/11 5:18 PM Spine Spine 2 3 7 11 15 Mission and Values Chairman’s Message Board of Directors Senior Management Chapter 1 CONTENTS MISSION AND VALUES 2 MDA ADVISORY COMMITTEES 39 CHAIRMAN’S MESSAGE 3 ANNEX & TABLE 55 Key Performance Indicators and Performance BOARD OF DIRECTORS 7 for Public Service Broadcast (PSB) Programmes SENIOR MANAGEMENT 11 FINANCIAL STATEMENTS For the Financial Year Ended 31 March 2011 CHAPTER 1 15 Creating an Ideal Location for Media Business CHAPTER 2 19 Fostering a Cohesive & Inclusive Society CHAPTER 3 27 Capturing World Audiences MDA Cover_FA.indd 2 9/23/11 5:18 PM Spine 19 27 39 55 Chapter 2 Chapter 3 MDA Advisory Committees Annex & Table Financial Statements MISSION The Media Development Authority of Singapore (MDA) promotes AND and regulates the media sector so as to contribute towards economic VALUES growth and help foster a cohesive and inclusive society. Mission To ensure a globally competitive Singapore media sector, MDA invests in: • To uphold social values in tandem with societal • Enhancing the innovative capacity of the media sector; expectations; and • Developing competitive media infrastructure; • To foster a cohesive and inclusive society through quality content with wide reach and impact while promoting • Nurturing quality manpower; nation-building. • Supporting