Sanierung Des Geschiebe- Haushaltes Im Kanton Bern

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bernese Anabaptist History: a Short Chronological Outline (Jura Infos in Blue!)

Bernese Anabaptist History: a short chronological outline (Jura infos in blue!) 1525ff Throughout Europe: Emergence of various Anabaptist groups from a radical reformation context. Gradual diversification and development in different directions: Swiss Brethren (Switzerland, Germany, France, Austria), Hutterites (Moravia), Mennonites [Doopsgezinde] (Netherlands, Northern Germany), etc. First appearance of Anabaptists in Bern soon after 1525. Anabaptists emphasized increasingly: Freedom of choice concerning beliefs and church membership: Rejection of infant baptism, and practice of “believers baptism” (baptism upon confession of faith) Founding of congregations independent of civil authority Refusal to swear oaths and to do military service “Fruits of repentance”—visible evidence of beliefs 1528 Coinciding with the establishment of the Reformation in Bern, a systematic persecution of Anabaptists begins, which leads to their flight and migration into rural areas. Immediate execution ordered for re-baptized Anabaptists who will not recant (Jan. 1528). 1529 First executions in Bern (Hans Seckler and Hans Treyer from Lausen [Basel] and Heini Seiler from Aarau) 1530 First execution of a native Bernese Anabaptist: Konrad Eichacher of Steffisburg. 1531 After a first official 3-day Disputation in Bern with reformed theologians, well-known and successful Anabaptist minister Hans Pfistermeyer recants. New mandate moderates punishment to banishment rather than immediate execution. An expelled person who returns faces first dunking, and if returning a second time, death by drowning . 1532 Anabaptist and Reformed theologians meet for several days in Zofingen: Second Disputation. Both sides declare a victory. 1533 Further temporary moderation of anti-Anabaptist measures: Anabaptists who keep quiet are tolerated, and even if they do not, they no longer face banishment, dunking or execution, but are imprisoned for life at their own expense. -

Print Itinerary

+1 888 396 5383 617 776 4441 [email protected] DUVINE.COM Europe / Switzerland Switzerland Bike Tour Cheese to Chalets in Interlaken, Lucerne, and Beyond © 2021 DuVine Adventure + Cycling Co. Sample Swiss cheese and chocolate right where it’s made Experience the abundance of outdoor landmarks in Interlaken and the jet-set appeal of Gstaad Conquer the Brünig Pass, which links the cities of Interlaken and Lucerne Cycle the shores of Lake Lucerne through quaint communities, Alpine pastures, and vineyards of Riesling and Sauvignon Blanc Arrival Details Departure Details Airport City: Airport City: Geneva, Switzerland Zurich, Switzerland Pick-Up Location: Drop-Off Location: Aigle Train Station Lucerne Train Station Pick-Up Time: Drop-Off Time: 11:30 am 11:00 am NOTE: DuVine provides group transfers to and from the tour, within reason and in accordance with the pick-up and drop-off recommendations. In the event your train, flight, or other travel falls outside the recommended departure or arrival time or location, you may be responsible for extra costs incurred in arranging a separate transfer. Emergency Assistance For urgent assistance on your way to tour or while on tour, please always contact your guides first. You may also contact the Boston office during business hours at +1 617 776 4441 or [email protected]. Travelers Take Note Hiking shoes are recommended for the hike on this tour. We suggest hiking boots or trail shoes with good traction. You may also find moisture-wicking clothing or a daypack useful, but not required. Tour By Day DAY 1 A Very Swiss Beginning Your DuVine guides will greet you in Aigle for a transfer to L'Etivaz, where our tour begins. -

Hydrotope-Based River Flow Simulation in a Swiss Alpine Catchment Accounting for Topographic, Micro-Climatic and Landuse Controls

Brigham Young University BYU ScholarsArchive 1st International Congress on Environmental International Congress on Environmental Modelling and Software - Lugano, Switzerland - Modelling and Software June 2002 Jul 1st, 12:00 AM Hydrotope-based river flow simulation in a Swiss Alpine Catchment accounting for Topographic, Micro-climatic and Landuse Controls A. Salvetti W. Ruf P. Burlando U. Juon C. Lehmann Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/iemssconference Salvetti, A.; Ruf, W.; Burlando, P.; Juon, U.; and Lehmann, C., "Hydrotope-based river flow simulation in a Swiss Alpine Catchment accounting for Topographic, Micro-climatic and Landuse Controls" (2002). International Congress on Environmental Modelling and Software. 144. https://scholarsarchive.byu.edu/iemssconference/2002/all/144 This Event is brought to you for free and open access by the Civil and Environmental Engineering at BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in International Congress on Environmental Modelling and Software by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Hydrotope-based river flow simulation in a Swiss Alpine Catchment accounting for Topographic, Micro-climatic and Landuse Controls A. Salvettia,, W. Rufb, P. Burlandob, U. Juonb, C. Lehmannb a Institute of Earth Sciences, University of Applied Sciences of South Switzerland, Lugano - Switzerland b Institute for Hydromechanics and Water Resources ETH, Zurich – Switzerland [email protected] Abstract: An application of the Precipitation Runoff Modelling System (PRMS) based on the concept of Hydrological Response Units (HRUs) is presented for hydrological modelling of an alpine catchment. This is the Aare River catchment upstream of the Lake Thun, in the Bernese Oberland Region, Switzerland, which is characterised by large glacierised areas. -

Quaternary Glaciation History of Northern Switzerland

Quaternary Science Journal GEOzOn SCiEnCE MEDiA Volume 60 / number 2–3 / 2011 / 282–305 / DOi 10.3285/eg.60.2-3.06 iSSn 0424-7116 E&G www.quaternary-science.net Quaternary glaciation history of northern switzerland Frank Preusser, Hans Rudolf Graf, Oskar keller, Edgar krayss, Christian Schlüchter Abstract: A revised glaciation history of the northern foreland of the Swiss Alps is presented by summarising field evidence and chronologi- cal data for different key sites and regions. The oldest Quaternary sediments of Switzerland are multiphase gravels intercalated by till and overbank deposits (‘Deckenschotter’). Important differences in the base level within the gravel deposits allows the distin- guishing of two complex units (‘Höhere Deckenschotter’, ‘Tiefere Deckenschotter’), separated by a period of substantial incision. Mammal remains place the older unit (‘Höhere Deckenschotter’) into zone MN 17 (2.6–1.8 Ma). Each of the complexes contains evidence for at least two, but probably up-to four, individual glaciations. In summary, up-to eight Early Pleistocene glaciations of the Swiss alpine foreland are proposed. The Early Pleistocene ‘Deckenschotter’ are separated from Middle Pleistocene deposition by a time of important erosion, likely related to tectonic movements and/or re-direction of the Alpine Rhine (Middle Pleistocene Reorganisation – MPR). The Middle-Late Pleistocene comprises four or five glaciations, named Möhlin, Habsburg, Hagenholz (uncertain, inadequately documented), Beringen, and Birrfeld after their key regions. The Möhlin Glaciation represents the most extensive glaciation of the Swiss alpine foreland while the Beringen Glaciation had a slightly lesser extent. The last glacial cycle (Birrfeld Glaciation) probably comprises three independent glacial advances dated to ca. -

P R E S S E D I E N

M E D I A I N F O R M A T I O N - Lenk im Simmental Lenk in the Simmental The village of Lenk lies right at the top of the Simmental in the Bernese Oberland, in a wide, flat valley against probably the most beautiful mountain backdrop in the Alps, the Wildstrubel. The tranquil holiday location has around 2’300 inhabitants and can be reached by car or train. The village lies at 1’068 m a.s.l., while the highest peak is the Wildstrubel at 3,244 m a.s.l. Wooden Simmental chalets as well as Alpine and mountain farming are typical for the green, tradition-steeped valley. In the winter, the Ski area «Adelboden-Lenk… dänk!» is popular and outdoor experiences can be enjoyed in the spring, summer and autumn. Lenk is an authentic and family-friendly holiday destination with accommodation options ranging from camping sites to a 5* hotel, the Lenkerhof gourmet spa resort, with over 350 years of history. The former health spa used, and to this day still uses, a sulphur spring and prepares sulphur water for the spa. At Lenk, guests can enjoy the fresh Alpine air and, on clear nights, observe the star-lit sky, thanks to the low level of light pollution. The valley is renowned worldwide because of the «Simmental» cows, which originated in Simmental. SUMMER In summer, Simmental is a valley of water with imposing waterfalls. The source of the river Simme, the «Sibe Brünne» (seven springs) and the Iffigfall waterfall are wonders of natural beauty. -

Wanderkarte Boltigen-Jaunpass

WANDERROUTE NR. 1 – KLASSIKER WANDERROUTE NR. 3 – KLASSIKER WANDERROUTE NR. 5 – KINDERWAGENTOUR Boltigen (818 m) – Taubental (967 m) – Ramseren (1‘362 m) – Bergstation Sesselbahn – Musersbergli (1‘531 m) – Chemin du Boltigen (818 m) – Weissenbach (842 m) – Laubeggalmi (962 m) Mittagfluh (1‘865 m) – Schwarzenmatt (935 m) – Reidenbach soldat (1‘752 m) – Wolfsort (1‘921 m) – Grat (1‘642 m) – Mu- – Zweisimmen (941 m) | 3 h / 11 km / 320 HM (845 m) | 5 ½ h / 11 km / 1‘080 HM sersbergli (1‘531 m) | 5 h / 10 km / 720 HM Leichte Wanderung entlang der Simme bis nach Zweisimmen. Der Hausberg von Boltigen mit seinem atemberaubenden Sich mit der neuen Sesselbahn (Gastlosenexpress) zum Aus- Gipfel. Mit dem Auto lässt sich die Tour auf 2 ½ h verkürzen gangspunkt einer der schönsten Rundwanderungen bringen Verpflegungsmöglichkeiten (Strasse Adlemsried – Ramseren gebührenpflichtig, CHF 5.— lassen und Kletterer in imposanten Kalkwänden beobachten. Hotel Restaurant Simmental, +41 (0)33 773 60 51, zu bezahlen in Adlemsried). www.hotel-simmental.ch Verpflegungsmöglichkeiten Brätelstelle Grydbödeli mit Unterstand, Reservation für Familien- Verpflegungsmöglichkeiten Bärghus Gastlosen, +41 (0)26 929 84 60, www.brghs.ch feste etc., +41 (0)33 773 69 19, Diverse Restaurants in Zweisimmen Hotel Restaurant Simmental, +41 (0)33 773 60 51, (nur geöffnet wenn die Sesselbahn läuft) www.hotel-simmental.ch Chalet du Soldat, +41 (0)26 929 82 35, www.chaletdusoldat.ch ÖV Chalet Grat, +41 (0)26 929 81 78, tourismus.jaun.ch Zug Zweisimmen, von/nach Spiez, Lenk oder Gstaad ÖV Zug von Spiez oder Zweisimmen, Buslinie Reidenbach ÖV Buslinie Jaun, Gastlosenexpress WANDERROUTE NR. 2 – KLASSIKER WANDERROUTE NR. -

Brief Factsheet

Brief Factsheet Lenk-Simmental Tourismus AG Lenk-Simmental: authentic Alpkultur®, real/veritable family fun/amusement The noun is feminine in German: die «Lenk». Why «Lenk»? «Lenk» derives from the transformation of the term «An der langen Egg», «lange Ecke» [long corner], «The Langeck» [The Long Corner] contracted to «Die Läng’k», «la Lenk» in French. So much for the results of modern linguistic research. Hence «At Lenk»! Lenk im Simmental is located in the Bernese Highlands, around 80 kilometres from Berne and is the municipality with the highest elevation in Simmental. Lying at the foot of the Wildstrubel massif, at 1’068 metres a.s.l., Lenk is shielded from the wind and invites visitors to pause in its fog-free and irritant-free climate. Its mineral springs rich in sulphur and iron are among the most powerful in the Alpine region. The opening of a spa assembly room over 350 years ago laid the foundation of the successful development of Lenk as a tourist destination. The holiday destination Lenk-Simmental is made up of six municipalities: Lenk, St. Stephan, Boltigen-Jaunpass, Oberwil, Weissenburg-Därstetten and Erlenbach. In 1996 the resort of Lenk was awarded the quality seal ‘Family Destination’ by the Swiss Tourism Federation (STF). Lenk-Simmental Tourismus AG Tourist Centre Albert Kruker, Director CH-3775 Lenk im Simmental Tel. +41 33 736 35 35 [email protected] www.lenk-simmental.ch Excellent: The holiday resort of Lenk with the quality seal awarded by the Swiss Tourism Federation (STF) «Family Destination» General facts and figures ▪ Canton: Berne ▪ Administrative district: Ober- und Niedersimmental ▪ Elevation Lenk: 1’068 m a.s.l. -

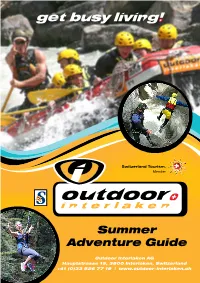

Summer Adventure Guide

Member Summer Adventure Guide Outdoor Interlaken AG Hauptstrasse 15, 3800 Interlaken, Switzerland +41 (0)33 826 77 19 | www.outdoor-interlaken.ch Outdoor Interlaken What to Expect: What to Bring: At the Base On the Trip All Trips Water Sports Summer Adventure 3 Hot Showers 3 Certified Guides Small day pack Bathing Suit 3 Changing Rooms 3 Top Equipment Money for photos/videos Towel 3 Lockers 3 Shuttle Services Guide Land and Air 3 Bar 3 Free Drink Athletic clothing 3 Free WIFI Extra Services Sturdy Shoes 3 Photo or Video 3 Catering About Us Member Table of Contents Outdoor Interlaken – Gateway to a Swiss Summer Paradise. Page # Content Visit Us at Outdoor Interlaken Outdoor Interlaken AG is the leading expert in water sports and adventure activities in 4-9 Canyoning Tours Switzerland. We also own and operate the largest high ropes course in the Bernese Oberland. 10-15 Rafting Tours Opening Hours: Everyday Our international team of highly qualified professionals specialise in canyoning and rafting, and 16-19 Seilpark & Vertical Rush 8:00 - 19:00. together with our strong partner network, we offer a full selection of adventure sports in the 20-21 Adventure Pass Packages Hauptstrasse 15, Postfach 451, region. Nestled in the middle of the Swiss Alps, our prime location is the ultimate adventure 3800 Interlaken/Switzerland playground in Europe. Whether you are a traveller, a family or a group, Outdoor Interlaken is your 22-23 Skydive & Paragliding source for the most thrilling outdoor adventures and experiences. 24-25 Bungy Jump & Canyon Swing Phone: +41 (0)33 826 77 19 26-27 Lake Activities Email: [email protected] 28-29 Scooter Tours Web: www.outdoor-interlaken.ch Safety 30-31 Scenic Flights & Events Safety is our highest priority. -

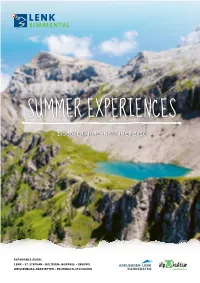

Summer Experiences Discover More in Summer 2020

SUMMER EXPERIENCES DISCOVER MORE IN SUMMER 2020 EXPERIENCE GUIDE: LENK • ST. STEPHAN • BOLTIGEN-JAUNPASS • OBERWIL WEISSENBURG-DÄRSTETTEN • ERLENBACH-STOCKHORN WELCOME! «SCHÖE BISCH DA» In summer, the Simmental becomes a valley of water with impressive waterfalls. The source of the Simme at Lenk, the «Sibe Brünne» or Iffigfall waterfall, Hinterstockensee lake on the Stockhorn or Walopsee lake in Boltigen are all natural beauties. The green valley offers many easy walks and challenging mountain tours. Modern cable cars take hikers, bikers or paragliders up the mountain. Alpine and mountain farming characterise the valley, whose inhabitants are proud of their traditions and origins. This is celebrated through AlpKultur®. The Simmental is an authentic and family-friendly holiday destination with accommodation ranging from campsite to 5* superior hotel, the Lenkerhof gourmet spa resort with a history spanning more than 350 years. The former spa was and continues to be one of the most important sources of sulphur in the Alps. The valley is also famous as the place of origin of the Simmental cow, which can now be found chewing the cud all over the world. The staff at the tourist offices will be delighted to advise you and give you tips on where you can experience the summer experience you have always dreamt of. LENK-SIMMENTAL TOURISM 2 CONTENT CERTIFIED! 4 6 TOP 10 SUMMER EXPERIENCES 12 Tour suggestions 13 Simmental 14 Lenk 20 Restaurant pass 31 Agritourism farms 34 St. Stephan 42 Boltigen-Jaunpass 46 Oberwil 50 Weissenburg-Därstetten 52 Erlenbach 54 Zweisimmen & 58 Gstaad-Saanenland 60 EVENTS 62 CABLE CARS SIMMENTAL CARD 63 CERTIFIED! You can find out more about certifications, useful addresses and valuable information in our brochure «Sleep, eat & more». -

Wanderung Lenk – Simmenfälle – Rezliberg – Langernmatte – Iffigenalp – Iffigenfall - Lenk

Universität Bern Departement für Sportwissenschaft Ersatzarbeit für ausgefallene Outdoorwochen Sommer 2020 Tourenbeschrieb Am Institut für Sportwissenschaft Bern Wanderung Lenk – Simmenfälle – Rezliberg – Langernmatte – Iffigenalp – Iffigenfall - Lenk Dozent: Martin de Bruin Eingereicht von: Matthias Stern Studentennummer: 14-135-586 Bern 19.07.2020 Inhaltsverzeichnis BESCHREIBUNG DER WANDERUNG LENK – REZLIBERG – LANGERNMATTE – IFFIGENALP ................................. 3 GRAFIKEN DER WANDERUNG ........................................................................................................................... 5 BILDER DER WANDERUNG................................................................................................................................ 6 REFLEXION ....................................................................................................................................................... 9 HINTERGRUNDINFORMATIONEN ................................................................................................................... 10 DAS SIMMENTAL ............................................................................................................................................ 10 DIE SAGE DER WYBERSCHLACHT BEI DER LANGERMATTE ........................................................................................... 10 «ALPEROSE CHÖME MIR I SINN» ......................................................................................................................... 10 TIERE .......................................................................................................................................................... -

Integration of Multi-Archive Datasets for the Development of a Four-Dimensional Paleoflood Model of Alpine Catchments

Accepted Manuscript Integration of multi-archive datasets for the development of a four-dimensional paleoflood model of alpine catchments Lothar Schulte, Oliver Wetter, Bruno Wilhelm, Juan Carlos Peña, Benjamin Amann, Stefanie B. Wirth, Filipe Carvalho, Antonio Gómez-Bolea PII: S0921-8181(18)30731-8 DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.05.011 Reference: GLOBAL 2971 To appear in: Global and Planetary Change Received date: 30 December 2018 Revised date: 17 May 2019 Accepted date: 27 May 2019 Please cite this article as: L. Schulte, O. Wetter, B. Wilhelm, et al., Integration of multi- archive datasets for the development of a four-dimensional paleoflood model of alpine catchments, Global and Planetary Change, https://doi.org/10.1016/ j.gloplacha.2019.05.011 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain. ACCEPTED MANUSCRIPT Integration of multi-archive datasets for the development of a four-dimensional paleoflood model of alpine catchments Lothar Schulte1,* [email protected], Oliver Wetter2, Bruno Wilhelm3, Juan Carlos Peña4,1, Benjamin Amann5, Stefanie B. Wirth6, Filipe Carvalho1, Antonio Gómez-Bolea7,1 1FluvAlps Research -

Brief Factsheet

Brief Factsheet Lenk-Simmental Tourismus AG Lenk-Simmental: authentic Alpkultur®, real/veritable family fun/amusement The noun is feminine in German: die «Lenk». Why «Lenk»? «Lenk» derives from the transformation of the term «An der langen Egg», «lange Ecke» [long corner], «The Langeck» [The Long Corner] contracted to «Die Läng’k», «la Lenk» in French. So much for the results of modern linguistic research. Hence «at Lenk»! Lenk im Simmental is located in the Bernese Highlands, around 80 kilometres from Berne and is the municipality with the highest elevation in Simmental. Lying at the foot of the Wildstrubel massif, at 1’068 metres a.s.l., Lenk is shielded from the wind and invites visitors to pause in its fog-free and irritant-free climate. Its mineral springs rich in sulphur and iron are among the most powerful in the Alpine region. The opening of a spa assembly room over 350 years ago laid the foundation of the successful development of Lenk as a tourist destination. The holiday destination Lenk-Simmental is made up of six municipalities: Lenk, St. Stephan, Boltigen-Jaunpass, Oberwil, Weissenburg-Därstetten and Erlenbach. In 1996 the resort of Lenk was awarded the quality seal «Family Destination» by the Swiss Tourism Federation (STF). Lenk-Simmental Tourismus AG Tourist Centre Albert Kruker, Director CH-3775 Lenk im Simmental Tel. +41 33 736 35 35 [email protected] www.lenk-simmental.ch Excellent: The holiday resort of Lenk with the quality seal awarded by the Swiss Tourism Federation (STF) «Family Destination» General facts and figures ▪ Canton: Berne ▪ Administrative district: Ober- und Niedersimmental ▪ Elevation Lenk: 1’068 m a.s.l.