BSR 2013 Charente PDF 6 MO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

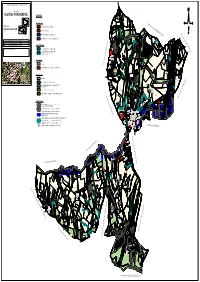

Règlement Graphique De Blanzac Porcheresse

5pSXEOLTXH)UDQoDLVH'pSDUWHPHQWGHOD&KDUHQWH 138 139 397 396 Chemin 398 399 300 142 Commune de 143 144 rural 145 Baud 134 301 dit de 443 Croix 136 146 la 299 BLANZAC-PORCHERESSE 133 296 135 du LEGENDE 147 298 Canton CROIX DE BAUD 401 j 400 132 162 0DLJQpH Planche 2 129 128 A 131 A 303 297 293 302 442 Marauds 126 163 Zones urbaines 348 97 Commune de CHAMPAGNE-VIGNY 96 des b A rural 416 b Zone urbaine dense du bourg et des villages 100 99 125 PIECE 3.0 UA N LE JARDINET 415 168 a 349 102 Mainfonds 101 167 164 a 118 Croix REGLEMENT GRAPHIQUE 350 351 93 LA CHARBONNIERE ET LA NOUE rural Zone urbaine pavillonnaire 103 124 UB a c qPH 2 b 445 de la 92 119 Chemin N N 123 1 N 165 Chemin Commune de BECHERESSE Planche 1 Chemin Nh 444 117 166 382 CHAMPS DES BOULARDS rural =RQHXUEDLQHDFFXHLOODQWOHVSULQFLSDX[pTXLSHPHQWV A 383 LES CHERIERS121 170 UE A de 178 3 a 120 b Faut 179 rural b Chez Gayet 4 Chemin 180 122 a 16 105 rural Chemin 17 b Tout de 181 a 189 Nh 182 1 de Nh Chemin V.C. a N rural N a 171 91 a 183 Mme) (Chte Ladre 18 Fond 116 Chemin 177 de =RQHXUEDLQHDFFXHLOODQWOHVSULQFLSDOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV rural 184 dit UX Q b 106 1 Nh 218 175 Nh Grand du V.C. du 3Up Canton 5 190 15 rural 115 a 12 A 116 412 A des b 118 3ODQ/RFDOG XUEDQLVPHSUHVFULWSDUODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWHGX &KDUERQQLqUH 727 Nh (Chte-Mme) BOIS DE TOUT-Y-FAUT 217 285 188 0DLJQpH Chemin 117 191 9 Ah 42 Mottes 284 Ah 113 10 Font-Ladre 119 286 411 19 Boutrit 11 114 115 LA TUILERIE Nh 216 112 192 3ODQ/RFDOG XUEDQLVPHDUUrWpSDUODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWHGX 114 186 726 -

A Stimulating Heritage

DISTILLER OF SENSATIONS AMUS-EUM YOURSELVES! You’ve not seen cultural sites like these before! Keep tapping your foot... Blues, classical, rock, electro… festivals to A stimulating be consumed without moderation heritage Top 10 family activities An explosive mixture! TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 04 06 CONT Frieze Amus-eum ENTS chronological YOURSELVES ! 12 15 In the Enjoy life in a château ! blessèd times of the abbeys 16 18 Map of our region A stimulating Destination Cognac heritage 20 On Cognac 23 24 Creativity Walks and recreation in the course of villages 26 30 Cultural Top 10 diversity family activities VISITS AND HERITAGE GUIDE VISITS AND HERITAGE 03 Frieze chronological MIDDLE AGES 1th century ANTIQUITY • Construction of the Château de First vines planted and creation of Bouteville around the year 1000 the first great highways • 1st mention of the town of Cognac (Via Agrippa, Chemin Boisné …) (Conniacum) in 1030 • Development of the salt trade LOWER CRETACEOUS along the Charente PERIOD 11th to 13th centuries -130 million years ago • Romanesque churches are built all • Dinosaurs at Angeac-Charente over the region 14th and 15th centuries • The Hundred Years War (1337-1453) – a disastrous period for the region, successively English and French NEOLITHIC PERIOD RENAISSANCE • Construction of several dolmens End of the 15th century in our region • Birth of François 1st in the Château de Cognac in 1494 King of France from 1515 to 1547 16th century • “Coup de Jarnac” - In 1547, during a duel, Guy de Chabot (Baron de Jarnac) slashed the calf of his adversary, the lord of La Châtaigneraie with a blow of his sword. -

Projet De Plan De Prevention Des Risques Naturels Vallee Du Bandiat

Direction Départementale de l’Equipement Charente Service de l’Urbanisme et de l’Habitat PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS VALLEE DU BANDIAT SOUFFRIGNAC PRANZAC FEUILLADE BUNZAC MARTHON St PROJET-St CONSTANT CHAZELLES RIVIERES SAINT GERMAIN AGRIS DE MONTBRON PPR APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 08 FEVRIER 2002 MODIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 14/09/2004 PPR Charente : Vallée du Bandiat SOMMAIRE Pages PREAMBULE 1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE, INSERTION DU PPR DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE..................................................................................1 1.1. Contexte législatif et réglementaire...................................................................................... 1 1.2. Périmètre d’application........................................................................................................ 2 1.3. La procédure........................................................................................................................ 4 1.4. Les effets du PPR.................................................................................................................4 2. PRESENTATION DES ETUDES........................................................................................5 2.1. Informations préalables........................................................................................................ 5 2.2. L’analyse des zones inondables du Bandiat..........................................................................6 2.2.1. Physiographie du bassin.............................................................................................6 -

Compétence Géographique Du Sista Sur Le Département

ORADOUR-FANAIS LA LONDIGNY FORÊT- PLEUVILLE ABZAC DE-TESSÉ LES ADJOTS MONTJEAN ST-MARTIN- DU-CLOCHER THEIL- EPENÈDE RABIER VILLIERS- TAIZÉ-AIZIE LESSAC LA LE-ROUX BRILLAC LA BERNAC PAIZAY- MAGDELEINE LE BOUCHAGE CHÈVRERIE HIESSE NAUDOUIN- EMBOURIE RUFFEC EMPURÉ VILLEFAGNAN BIOUSSAC BENEST LA FAYE CONDAC NANTEUIL- CONFOLENS ESSE VIEUX- ALLOUE EN-VALLÉE BRETTES RAIX RUFFEC LONGRÉ VILLEGATS BARRO LESTERPS COURCÔME VERTEUIL- ANSAC- S T- CHAMPAGNE- SUR-CHARENTE ST-COUTANT SUR-VIENNE CHRISTOPHE MOUTON SOUVIGNÉ TUZIE MONTROLLET LES ST-GEORGES GOURS SALLES-DE- LE AMBERNAC BESSÉ POURSAC ST-FRAIGNE VILLEFAGNAN VIEUX-CÉRIER ST-MAURICE-DES-LIONS CHARMÉ ST-GOURSON CHENON CHASSIECQ TURGON EBRÉON LE LUPSAULT COUTURE SAULGOND LONNES ST-SULPICE- GRAND- ST-LAURENT- BRIGUEUIL TUSSON MANOT JUILLÉ AUNAC-SUR- DE-RUFFEC MADIEU DE-CÉRIS BARBEZIÈRES CHARENTE BEAULIEU- PARZAC ORADOUR LIGNÉ SUR-SONNETTE MOUTONNEAU ROUMAZIÈRES- RANVILLE- VILLEJÉSUS FONTENILLE VENTOUSE CHABRAC LOUBERT BREUILLAUD LICHÈRES CHIRAC LUXÉ AIGRE ST-FRONT S T- FONTCLAIREAU VERDILLE FOUQUEURE GROUX CELLEFROUIN ST-CLAUD MOUTON MONS MANSLE VALENCE LA VILLOGNON NIEUIL ETAGNAC LA PÉRUSE ST-CIERS- TÂCHE AUGE- CELLETTES PUYRÉAUX MARCILLAC- AMBÉRAC SUR- EXIDEUIL ST-MÉDARD LANVILLE MAINE- BONNIEURE LUSSAC CHABANAIS BONNEVILLE COULONGES DE-BOIXE NANCLARS VAL-DE- GENOUILLAC ST-MARY ANVILLE LA VERVANT BONNIEURE SUAUX CHASSENON CHAPELLE SURIS GOURVILLE XAMBES ST-QUENTIN- AUSSAC- CHASSENEUIL- MAZIÈRES SUR-CHARENTE MONTIGNÉ VADALLE SUR-BONNIEURE VOUHARTE VILLEJOUBERT COULGENS GENAC-BIGNAC LES PINS PRESSIGNAC -

Ecodéfis Des Artisans - Commerçants Liste Des 117 Labellisés Par Secteurs D’Activité

Ecodéfis des artisans - commerçants Liste des 117 labellisés par secteurs d’activité AUX DELICES DE L'HOUMEAU ALLANIC-BOSOTTI MARC ANGOULEME LA BOULANGE D'AUTREFOIS BRAHMI ABDELKADER ANGOULEME L'ARTISAN * CESSAC PASCAL PUYMOYEN PATISSERIE CHOMARD CHOMARD LAURENCE ANGOULEME LA MIE DOREE GAUCI LAETITIA MORNAC CHOCOLATERIE D'ANTAN GRENIER ANNICK LA ROCHEFOUCAULD LA BISCUITERIE LOLMEDE MAINEMER MYRIAM ANGOULEME L'ART DU PAIN POINEAUD LAURENT LA COURONNE Filière farine LAMIROB ROBIN NICOLAS ANGOULEME BOULANGERIE TERMOZ TERMOZ CHRISTOPHE LA COURONNE LA BOUCARDE VERGNAUD PHILIPPE ANGOULEME BOUCHERIE BRANGE BRANGE PASCAL ANGOULEME MAISON LAFAYE-LABORATOIRE * LAFAYE LAETITIA SOYAUX ETS LAPIERRE-ODY * LAPIERRE PATRICE DIGNAC BOUCHERIES MARZAT MARZAT NICOLAS MONTBRON LE MIEN MIEN JULIEN ANGOULEME BOUCHERIE NARGEOT NARGEOT DAVID LA COURONNE Filière viande BOUCHERIE TARDIF TARDIF LAURENT ANGOULEME LE RESTO DES HALLES ACKA AFFRO LA ROCHEFOUCAULD LA COCOTTE BESSON LYDIE ANGOULEME LE BARBECUE * CHATAIN CHRISTINE ANGOULEME LA TOSCANE * COLINO JEAN-FRANCOIS MONTBRON CAFEQUOI * GAILLARD CELINE ANGOULEME MA CUISINIERE BIEN AIMEE GODARD NADEGE BUNZAC Torréfacteur LA BRULERIE DU VALOIS QUERNE YVES ANGOULEME Restauration A LA CANTONAISE SEVILLA MINCHAN ANGOULEME LA SOUPAPE VALLIER LORIE ANGOULEME * entreprise ayant le niveau Excellence Ecodéfis des artisans - commerçants Liste des 117 labellisés par secteurs d’activité BERNARD GENIE CLIMATIQUE BERNARD THIERRY L’ISLE D ESPAGNAC FACADES 3D BLANCHON KARL ANGOULEME BREJOU JEREMY BREJOU JEREMY RANCOGNE SARL CASSARD -

Liste Communes Zone À Enjeu Eau.Xlsx

Liste des communes en zone à enjeux eaux pour l'appel à projet structure collective HVE dépt insee nom 16 16005 Aigre 16 16008 Ambérac 16 16010 Ambleville 16 16012 Angeac-Champagne 16 16013 Angeac-Charente 16 16014 Angeduc 16 16015 Angoulême 16 16018 Ars 16 16023 Aunac-sur-Charente 16 16024 Aussac-Vadalle 16 16025 Baignes-Sainte-Radegonde 16 16027 Barbezières 16 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 16 16031 Barro 16 16032 Bassac 16 16036 Bécheresse 16 16040 Berneuil 16 16041 Bessac 16 16042 Bessé 16 16046 Coteaux-du-Blanzacais 16 16056 Bourg-Charente 16 16058 Boutiers-Saint-Trojan 16 16059 Brettes 16 16060 Bréville 16 16072 Chadurie 16 16075 Champagne-Vigny 16 16077 Champmillon 16 16083 Charmé 16 16088 Chassors 16 16089 Châteaubernard 16 16090 Châteauneuf-sur-Charente 16 16095 Chenon 16 16097 Cherves-Richemont 16 16099 Chillac 16 16102 Cognac 16 16104 Condac 16 16105 Condéon 16 16109 Courbillac 16 16110 Courcôme 16 16113 La Couronne 16 16116 Criteuil-la-Magdeleine 16 16118 Deviat 16 16122 Ébréon 16 16123 Échallat 16 16127 Empuré 16 16136 La Faye 16 16139 Fleurac 16 16141 Fontenille 16 16142 La Forêt-de-Tessé 16 16144 Fouqueure 16 16145 Foussignac 16 16150 Gensac-la-Pallue 16 16151 Genté 16 16152 Gimeux 16 16153 Mainxe-Gondeville 16 16154 Gond-Pontouvre 16 16155 Les Gours 16 16165 Houlette 16 16166 L'Isle-d'Espagnac 16 16167 Jarnac 16 16169 Javrezac 16 16174 Julienne 16 16175 Val des Vignes 16 16176 Lachaise 16 16177 Ladiville 16 16178 Lagarde-sur-le-Né 16 16184 Lichères 16 16186 Lignières-Sonneville 16 16190 Longré 16 16191 Lonnes 16 16193 Louzac-Saint-André -

Stamantnouère 2

Inventaire de la commune de Saint-Amant-de-Nouère Synthèse Notice communale : ! 1-Situation : !6 km au sud-est de Rouillac et 16 km au nord-est d’Angoulême. La commune est traversée par le Méridien de Greenwich qui passe à 200 mètres à l’ouest de !l’église. 2 - Toponymie : Le nom médiéval du cours d'eau qui traverse la commune, La Noyre, aurait donné le nom à Saint-Amand-de-Nouère. Ses eaux troubles « noires, boueuses » expliquent son nom. !Dès le XIIIe siècle, le village est appelé SANCTUS AMANTIUS DE NOYRE. 3 - Population : 1793 : 524 habitants 1831 : 751 habitants. Année où la commune fut la plus peuplée 1851 : 687 habitants 1896 : 400 habitants 1921 : 411 habitants 1946 : 374 habitants 1975 : 331 habitants. Pic le plus faible de population 1990 : 372 habitants 1999 : 382 habitants 2005 : 377 habitants 2009 : 414 habitants !2012 : 414 habitants 4 - Superficie : !1115 hectares / 11,15 km2 5 - Structure communale : La commune se compose du bourg et de sept hameaux : La Chize, Le Bois-Raymond, Nigronde, Les Fontenelles, La Chevalerie, les Brousses, La Ronde, Les Brandes. ! page "1 - Christine Olmer, octobre 2016 !Carte de Cassini - XVIIIe siècle ! page "2 - Christine Olmer, octobre 2016 !Situation géographique I.1- Paysage La commune est située dans la partie occidentale de l’Angoumois. Ses paysages sont d’une grande diversité entre plateaux et vallées. Au nord et à l’est, un plateau calcaire assez élevé datant du Jurassique supérieur (Portlandien et Kiméridgien) accueille le bourg qui s’y est implanté « de façon irrégulière ».1 Ce plateau domine la vallée de la Nouère qui sert de limite orientale à la commune. -

Horaires Et Tarifs Plan D'accès Contact Animations Saint-Fraigne

Saint-Fraigne - Charente (16) Animations Réservations nécessaires Horaires et tarifs JUILLET AOÛT er Mission hérisson Ateliers vacances Ouvert du 1 juillet au 11 octobre 2020 avec la LPO Jeudi 6 août de 15h à 16h30 Du mercredi au dimanche Accueil des groupes Samedi 11 juillet de 14h à 17h Viens fabriquer ton étoile en osier, de 13h à 19h le matin sur réservation à partir de 7 ans. (18h à partir du 15 septembre) Arrêt de la billetterie 30 min Secret nature TARIF : 4,50 € Dimanche 12 juillet de 9h30 à 16h30 avant la fermeture Cueillette et transformation des Ateliers vacances plantes avec Patricia Blet, herbaliste. Jeudi 13 août de 15h à 16h30 TARIF VISITE PLEIN RÉDUIT RÉDUIT GRATUIT TARIF : 45 € (comprenant Viens fabriquer ta mangeoire GROUPE ENFANTS * 5 préparations) à oiseaux, à partir de 7 ans. Jardins 4,50 € 3,50 € 2,50 € TARIF : 4,50 € Église 4,50 € 3,50 € 2,50 € ÉTÉ ACTIF Cinéma en plein air - 10 ans Land art Jeudi 13 août à 20h Église** 5 € 3,50 € 2,50 € Mercredi 15 juillet Projection du film Donne moi des Jardins+église** 6 € 5 € 2,50 € de 16h à 17h ailes organisée par l’association CRCATB. Pour enfants de 3 à 8 ans. * De 10 à 15 ans GRATUIT Journée vannerie ** Visite guidée du mercredi au vendredi, à 15h et 16h30 Jeudi 16 juillet Secret nature q de 11h à 12h : Dimanche 17 août de 9h30 à 16h30 Atelier mobile végétal, Cueillette et transformation des Infos pratiques à partir de 6 ans. plantes avec Patricia Blet, herbaliste. -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Rapport Cdc De D’Activité La Rochefoucauld Porte Du Périgord

2019 RAPPORT CDC DE D’ACTIVITÉ LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PÉRIGORD Emballages recyclables Apports Filières Verre Ordures ménagères et papiers en déchèteries 2019 76 kg/an/hab 39 kg/an/hab 166 kg/an/hab 289 kg/an/hab Par rapport à 2018 +2,7% +0,1% +0,2% -4,7% Moyenne 57 kg/an/hab 37 kg/an/hab 244 kg/an/hab 330 kg/an/hab régionale 2018 MATIÈRES RECYCLÉES LES FAITS MARQUANTS 17% DE TAUX DE REFUS (MOYENNE 15%) Journaux, revues, magazines : 457 t. / Saïca, Espagne Mai Gros de magasins (papier teinté) : 284 t. / Saïca, Espagne • Mise en place de la filière couette Cartonnettes : 246 t. / Saïca, Espagne et oreiller sur les déchèteries PET clair (bout.plast. transparentes claires) : 87 t. / Suez, Bayonne Juin/juillet PET foncé (bout. plast. transparentes colorées) : 41 t. / Suez, Bayonne • Plafond de collecte des 3 PEHD (flacons opaques) : 30 t. / Suez, Espagne professionnels limité à 3m maximum par semaine PELD (films plastiques) : 72 t. / Suez, Châlons-en-Champagne • Lancement des collectes des Polypropylène (barquettes plastiques) : 23 t. / Suez, Mende biodéchets des gros producteurs PS (polystyrène) : 7 t. / Suez, Autriche Octobre Acier : 65 t. / Sabatier, Charente • Réajustement de plusieurs Briques alimentaires : 21 t. / Suez, Hondouville tournées de collecte Aluminium : 18 t. / Sabatier, Charente LE SERVICE DE COLLECTE ASSURÉ PAR CALITOM LA COLLECTE DU VERRE collectés par Traitement sur le site 109 la société Brangeon d’Everglass à Châteaubernard conteneurs à verre > LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES COULGENS LA ROCHETTE TAPONNAT- Collecte -

Notice Communale BIGNAC

Notice communale BIGNAC 1. Situation La commune est située à 18 km au nord d’Angoulême et à 10 km de Rouillac. Elle fait partie du canton Val de Nouère. Elle s’est associée à la commune de Genac pour créer une commune nouvelle au 1er janvier 2016. 2. Toponymie Même si l’apport de la toponymie a ses limites, il paraît intéressant de noter l’origine probable du nom de la commune de Bignac. Le bourg se serait développé à partir d’une villa gallo-romaine (c’est-à-dire une grande exploitation agricole antique) – la villa Bunius – qui aurait donné son nom au village. Une grande quantité de chefs-lieux pourvus d’un toponyme issu d’une forme en iacum ou acum ont donné des noms en ac, ay ou é. La localité porta les noms de Bungaco au XIIIe siècle et de Bunhaco au XIVe siècle. 3. Population 1793 : 422 habitants 1872 : 442 habitants 1921 : 265 habitants 1800 : 444 habitants 1876: 429 habitants 1926 : 252 habitants 1806 : 454 habitants 1881 : 408 habitants 1936 : 219 habitants 1821 : 467 habitants 1886 : 401 habitants 1968 : 155 habitants 1831 : 503 habitants 1901 : 315 habitants 1975 : 160 habitants 1841 : 507 habitants 1906 : 312 habitants 1999 : 198 habitants 1861 : 520 habitants 1911 : 325 habitants 2013 : 224 habitants Si la population fut en augmentation régulière entre 1793 et 1872, la crise du phylloxéra entraîna ensuite une baisse de celle-ci. Cette crise démographique du milieu rural s’accentua au cours du XXe siècle : elle est caractérisée par un exode rural s’expliquant par une forte demande de main d’œuvre des usines situées à proximité des villes. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°16-2020-054

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°16-2020-054 CHARENTE PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 16-2020-07-06-005 - Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral du 23/11/2017 portant agrément de la liste des médecins généralistes et spécialistes de la Charente (7 pages) Page 3 Direction départementale des Territoires 16-2020-07-15-004 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en Charente (1 page) Page 11 Direction Départementale des Territoires de la Charente 16-2020-07-17-001 - Restriction usages de l'eau : Périmètre Isle-Dronne - 20200717 (6 pages) Page 13 Direction des territoires 16-2020-07-16-003 - Arrêté modifiant l'arrêté réglementaire relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Charente (2 pages) Page 20 Préfecture 16-2020-07-16-002 - Arrêté modifiant la décision institutive du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Aunac (4 pages) Page 23 16-2020-07-09-006 - Arrêté portant convocation de l'assemblée électorale de la commune de Saint-Brice pour l'élection complémentaire de cinq membres du conseil municipal (3 pages) Page 28 16-2020-07-16-001 - Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollutions des sols dans le département de la Charente (16 pages) Page 32 16-2020-07-17-002 - Tableau liste électorale 2020 avec arrêté (35 pages) Page