La Population De La Côte D'ivoire En 1965

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Crystal Reports

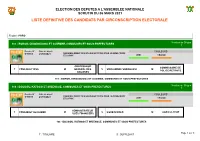

ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE SCRUTIN DU 06 MARS 2021 LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE Region : PORO Nombre de Sièges 163 - BORON, DIKODOUGOU ET GUIEMBE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00665 21/01/2021 RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX VERT ORANGE CONTROLEUR COMMISSAIRE DE T COULIBALY ISSA M GENERAL DES S SOULAMANE SAMAGASSI M POLICE RETRAITE DOUANES 163 - BORON, DIKODOUGOU ET GUIEMBE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES Nombre de Sièges 164 - BOUGOU, KATOGO ET M'BENGUE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00666 21/01/2021 RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX VERT ORANGE ADMINISTRATEUR T COULIBALY ALI KADER M S SILUE N'GOLO M AGRICULTEUR SCES FINANCIERS 164 - BOUGOU, KATOGO ET M'BENGUE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES Page 1 sur 9 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT Nombre de Sièges 165 - KATIALI ET NIOFOIN, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES, N'GANON SOUS-PREFECTURE 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00655 16/01/2021 INDEPENDANT BLANC BLEUE T SORO ZIE SAMUEL M ETUDIANT S MASSAFONHOUA SEKONGO M INSTITUTEUR Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00663 20/01/2021 INDEPENDANT VERT BLANC T SORO WANIGNON M INGENIEUR S SEKONGO ZANGA M AGENT DE POLICE Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00667 21/01/2021 RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX VERT ORANGE INGENIEUR DES T SORO FOBEH M S KANA YEO M COMMERCANT TRANSPORTS 165 - KATIALI ET NIOFOIN, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES, N'GANON -

KORHOGO Etude De Développement Socio-Économique

RÉPUBLIQUE' DE COTE D'IVOIRE Ministère des Finances',, des Affaires éc_onomiques et du Plan , .,r, . • ,r • • ~~ DE KORHOGO Etude de développement socio-économique ., 1. D. E. P. LE COMMERCE ET LES TRANSPORTS - SOCIÉTÉ D'ÉTUDES POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONO· , MIQUE ET ,SOCIAL - 67, RUE DE LILLE • PARIS-7• 1 1 ' ; ' ' RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Ministère des Finance , des Affaires économiques et du Plan RÉGION DE I<OR OGO Etude de développement socio-économique LE COMMERCE ET LES TRANSPORTS SOCIËTË D'ËTUDES POUR LE DËVELOPPEMENT ËCONO M IQUE ET SOCIAL - 67 RUE DE LILLE - PARIS-7• Se ptembre 1965 Le présent rapport a été rédigé par M. Gilbert RATHERY, chargé d'études à la Société d'Études pour le Développement Économique et Social LE COMMERCE ET LES TRANSPORTS ERRATUM Page 10 - L'introduction méthodologique se termine sous le tableau après le 2• alinéa. Tous les alinéas suivants, à partir de la phrase: " Les marchés ont dû naître spontanément du besoin 7 d'échanges que ressentent les hommes "··· doivent se placer page 11, sous le paragraphe a) Marchés, après la phrase " La plupart des marchés sont d'institu tiort très ancienne "· l1 Le paragraphe " Développement du commerce , devient alors c) au lieu de b) qui est constitué par: Unités de mesure et monnaie "· l1 Page 108 - Tableau No 43 CT lire : quantités enregistrées dans le sens SUD-NORD et ~ 1 non pas NORD-SUD. .1 Page 109 - Tableau No 44 CT - 2• partie .6 lire : sens SUD-NORD (destination Korhogo). 12 Page 110 · Dans le 3" paragraphe de B - Le trafic ferroviaire lire : " Le tableau No 49 CT donne la répartition mensuelle 12 du trafic .. -

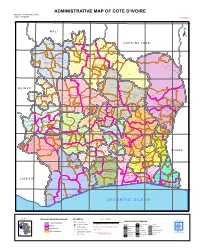

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

5 Geology and Groundwater 5 Geology and Groundwater

5 GEOLOGY AND GROUNDWATER 5 GEOLOGY AND GROUNDWATER Table of Contents Page CHAPTER 1 PRESENT CONDITIONS OF TOPOGRAPHY, GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY.................................................................... 5 – 1 1.1 Topography............................................................................................................... 5 – 1 1.2 Geology.................................................................................................................... 5 – 2 1.3 Hydrogeology and Groundwater.............................................................................. 5 – 4 CHAPTER 2 GROUNDWATER RESOURCES POTENTIAL ............................... 5 – 13 2.1 Mechanism of Recharge and Flow of Groundwater ................................................ 5 – 13 2.2 Method for Potential Estimate of Groundwater ....................................................... 5 – 13 2.3 Groundwater Potential ............................................................................................. 5 – 16 2.4 Consideration to Select Priority Area for Groundwater Development Project ........ 5 – 18 CHAPTER 3 GROUNDWATER BALANCE STUDY .............................................. 5 – 21 3.1 Mathod of Groundwater Balance Analysis .............................................................. 5 – 21 3.2 Actual Groundwater Balance in 1998 ...................................................................... 5 – 23 3.3 Future Groundwater Balance in 2015 ...................................................................... 5 – 24 CHAPTER -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Mapping of Groundwater Vulnerability Zones to Pollution in Various Hydrogeological Environments of CôTe D'ivoire By

International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 4, Issue 5, May-2013 915 ISSN 2229-5518 Mapping of groundwater vulnerability zones to pollution in various hydrogeological environments of Côte d’Ivoire by DRASTIC method Kan Jean Kouamé, Jean Patrice Jourda , Mahaman Bachir Saley, Serges Kouakou Deh, Abenan Tawa Anani and Jean Biémi Abstract- This study is a synthesis of the work realized by the Remote Sensing and Spatial Analysis Applied to Hydrogeology Laboratory (LATASAH) of the Félix Houphouët-Boigny University of Cocody-Abidjan, concerning the degree of groundwater vulnerability in Côte d’Ivoire. The aimed objective is to elaborate protection tools of groundwater against pollution in various hydrogeological environments. This study uses DRASTIC method. It was realized in Abidjan District (sedimentary environment) and in Korhogo department (crystalline environment). The integration and the overlay of the hydrogeological factors, by running the functionalities of the GIS ArcView, allowed calculating DRASTIC index. A classification of these vulnerabilities index leads to the maps of groundwater vulnerability to pollution. It emerges from the map of Abidjan vulnerability that the degrees of vulnerability are concentrated between moderate and high (88.37%) with 47.33% for the moderate class and 41.04% for the highest. In Korhogo department, the vulnerability map is also dominated by moderate and high vulnerability classes (88%) with 64% for the moderate class and 24% for the highest. These two vulnerability maps were validated by an overlapping of the highest vulnerabilities zones to the zones of high values of nitrate. Index Terms- Côte d’Ivoire, GIS, vulnerability, pollution, DRASTIC, protection, groundwater —————————— —————————— 1. INTRODUCTION The access to the drinking water is an incompressible right The department of Korhogo, located in the North of Côte of every citizen. -

Republique De Cote D'ivoire

1 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Public Disclosure Authorized Union - Discipline – Travail MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES (MIE) ***** Public Disclosure Authorized ***** PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN (PREMU) Public Disclosure Authorized Financement : CREDIT IDA N° 5921 – CI PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DANS LE CENTRE URBAIN DE KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU (PAR) Public Disclosure Authorized RAPPORT PROVISOIRE Juillet 2017 2 Tableau des matières SIGLES ET ABREVIATIONS 3 DEFINITION DES TERMES 5 LISTE DES FIGURES 7 LISTE DES PHOTOS 7 LISTE DES TABLEAUX 7 RESUME EXECUTIF 8 EXECUTIVE SUMMARY 18 1. INTRODUCTION 28 1.1. Contexte et justification de l’élaboration de l’étude 28 1.2. Principes et objectifs du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 28 1.3. Méthodologie de conduite de l’étude 29 2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET ET SA ZONE D'INFLUENCE 30 2.1. Contexte et justification du projet 30 2.2. Présentation du promoteur et description du projet 30 2.3. Description générale des travaux à réaliser 31 2.4. Généralité sur la zone du projet 31 2.5. Zone d’influence directe 34 3. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 37 4. ETUDE SOCIO ECONOMIQUE-RECENSEMENT DES PERSONNES ET INVENTAIRE DES BIENS DANS L'EMPRIESE DU PROJET 39 5. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 41 6. EVALUATION DES PERTES ET LEURS MESURES DE COMPENSATION 60 7. MESURES DE REINSTALLATION 64 8. CONSULTATION ET INFORMATION 71 8.1. Objectif de la consultation 71 8.2. Consultation des parties prenantes 71 8.2.1. -

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'ivoire 17 Avril 2017

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 17 avril 2017 DECRET n°2016-J153 du 28 décembre 2016 relatifau zonage Les ZDC, au nombre de deux, portent les numéros onze et agro-industrieldans lafilière coton. dix-huit. LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE, Art. 3. -Les ZEA sont constituées de zones optimales de pro Sur rapport conjoint du ministrede l'Agriculture et du Développement duction et de collecte définiesautour d'unités d'égrenage. rural,du ministrede !'Industrie et des Mines, du ministredu Commerce, Une mission d'encadrement agricole, d'achat de coton-graine du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Porte et de développement de la filière coton au sein des ZEA est feuille de l'Etat et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de confiée, par délégation, à un opérateur privé unique. l'Economie et des Finances, Art. 4. - La mission prévue à l'alinéa précédent est accomplie Vu la Constitution; dans le cadre d'une convention de concession conclue entre la Vu le règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les société cotonnière attributairede la ZEA et l'organe chargé de la pratiques commerciales anticoncurrentielles; régulation de la filière. Cette convention précise les conditions Vu la loi n°2013-656 du 13 septembre 2013 fixant les règles relatives et modalités d'exécution de cette mission. à la commercialisation du coton et de l'anacarde et à la régulation des activités des filièrescoton et anacarde; Art. 6. - Les ZEA sont attribuées aux sociétés cotonnières ° Vu l'ordonnance n 2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux conformémentau tableau figuranten annexe 2 du présent décret. -

Annuaire Statistique D'état Civil 2017 a Bénéficié De L’Appui Technique Et Financier De L’UNICEF

4 5 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------------ MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ---------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2017 Les personnes ci-dessous nommées ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr YAPI Amoncou Fidel MIS/DEPSE - GANNON née GNAHORE Ange-Lydie - KOYE Taneaucoa Modeste Eloge - YAO Kouakou Joseph MIS/DGAT - BINATE Mariame - GOGONE-BI Botty Maxime MIS/DGDDL - ADOU Danielle MIS/DAFM - ATSAIN Jean Jacques - ZEBA Rigobert MJDH/DECA - YAO Kouakou Charles-Elie MIS/CF - KOFFI Kouakou Roger - KOUAKOU Yao Alexis Thierry ONI - KOUDOUGNON Amone EPSE DJAGOURI DIIS - KONE Daouda SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - TANO Hermann - BAKAYOKO Massoma INS - GNANZOU N'Guethas Sylvie Koutoua - TOURE Brahima - KOUAME Aya Charlotte EPSE KASSI ONP - IRIE BI Kouai Mathieu INTELLIGENCE MULTIMEDIA - YAO Gnekpie Florent - SIGUI Mokie Hyacinthe UNICEF 6 PREFACE Les efforts consentis par le Gouvernement pour hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents et consolider sa position dans la sous-région, ont notamment abouti à l’inscription de la réforme du système de l’état civil au nombre des actions prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2016-2020. En effet, la problématique de l’enregistrement des faits d’état civil, constitue l’une des préoccupations majeures de l’Etat de Côte d’Ivoire pour la promotion des droits des individus, de la bonne gouvernance et de la planification du développement. Dans cette perspective, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS), à travers la Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DEPSE), s’est engagé depuis 2012 à élaborer et éditer de façon régulière l’annuaire statistique des faits d’état civil. -

Republique De Cote D'ivoire Ministere Du Petrole, De L

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail -------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES -------------------------------- -------------------------------- PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES DU SYSTEME ELECTRIQUE ET D’ACCES A L’ELECTRICITE ( PROSER) -------------------------------- PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE DE 1088 LOCALITES ------------------------------- LOT 3 : DISTRICTS DE LA VALLEE DU BANDAMA, DES SAVANES ET DU DENGUELE PLAN CADRE DE REINSTALLATION (PCR) RAPPORT FINAL - OCTOBRE 2019 - i TABLE DES MATIERES LISTE DES ACRONYMES 1 LISTE DES TABLEAUX 3 DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS CE RAPPORT 4 RESUME EXECUTIF 8 1. INTRODUCTION 10 1.1. contexte du projet 10 1.2. Justification du plan cadre de réinstallation (PCR) 11 1.3. Objectifs du PCR 11 1.4. Approche méthodologique utilisée 12 1.4.1. Cadre d’élaboration du PCR 12 1.4.2. Revue documentaire 12 1.4.3. Visites de terrain et entretiens 12 1.5. Contenu et structuration du PCR 14 2. DESCRIPTION DU PROJET 15 2.1. Objectifs du projet et conditions de base de sa préparation 15 2.2. Localisation des zones d’influence du projet 15 2.2.1. Présentation de la zone d’influence élargie du projet 15 2.2.2. Zones de couverture ciblées du projet 15 2.3. Consistance des travaux 18 2.4. Composante du projet et emprise susceptibles d’entrainer des déplacements involontaires de populations 18 2.5. Présentation de l’initiateur du projet 18 3. IMPACTS, RESTRICTIONS D’ACCES TEMPORAIRE 21 3.1. Impacts positifs potentiels 21 3.1.1. Impacts positifs sur la santé 21 3.1.2. Impacts positifs sur l’éducation 21 3.1.3. -

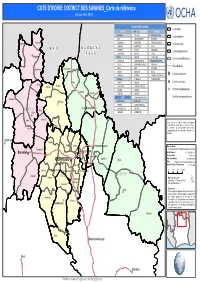

CIV0003 REF DISTRICT DES SAVANES Admin A3L 201200801

COTE D'IVOIRE: DISTRICT DES SAVANES_Carte de référence (Version Mars 2013) DISTRICT DES SAVANES Limite d'Etat BAGOUE KORHOGO TCHOLOGO BOUNDIALI BOUGOU FERKESSEDOUGOU Limite de district (! (! BAYA DASSOUNGBOHO BILIMONO Débété Papara BOUNDIALI KANOROBA FERKESSEDOUGOU Limite de région M A L I BUR KINA GANAONI KARAKORO KONG KASSERE KATIALI KOUMBALA Limite de département F A S O SIEMPURGO KATOGO SIKOLO H!(!Tengrela KOUTO KIEMOU TOGONIERE Limite de Sous-Préfecture BLESSEGUE KOMBOLOKOURA OUANGOLODOUGOU (! GBON KOMBORODOUGOU DIAWALA (! Route Bitumée Kanakono Toumoukoro BURKOLIA KINA KONI KAOUARA KOUTO KORHOGO NIELLE P! Chef-lieu de District SIANHALAF A S O LATAHA OUANGOLODOUGOU TENGRELA M'BENGUE TOUMOUKORO (! Nielle !! Chef-lieu de région (! DEBETE NAFOUN Blességué Bougou (! Katogo KANAKONO NAPIEOLEDOUGOU (! PAPARA NIOFOIN H! Chef-lieu de département Diawala (! Kaouara TENGRELA SIRASSO (! (! PORO TIORONIARADOUGOU Chef-lieu de sous-préfecture Sianhala(! M'Bengué DIKODOUGOU SINEMATIALI ! H!( BORON KAGBOLODOUGOU Ouangolodougou H!(! DIKODOUGOU SEDIOGO BAGOUE Baya GUIEMBE SINEMATIALI Kouto (! H!(! Gbon (! Kassere (! (! Cette carte a été réalisée selon le découpage Katiali administratif de la Côte d'Ivoire à partir du Décret Kolia(! n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du territoire national en Districts et en Régions Madinani Niofoin H! (! Koni Lataha FERKESSEDOUGOU (! (! H!(! !H(! Map Doc Name: Siempurgo CIV0003 REF DISTRICT DES SAVANES A3L 20130327 Sinematiali Boundiali !(! (! Sédiogo GLIDE Number: OT-2010-00255-CIV !H (! (! Creation -

Côte D'ivoire

Côte d’Ivoire Risk-sensitive Budget Review UN Office for Disaster Risk Reduction UNDRR Country Reports on Public Investment Planning for Disaster Risk Reduction This series is designed to make available to a wider readership selected studies on public investment planning for disaster risk reduction (DRR) in cooperation with Member States. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Country Reports do not represent the official views of UNDRR or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the author(s). Country Reports describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on DRR. Funded by the European Union Front cover photo credit: Anouk Delafortrie, EC/ECHO. ECHO’s aid supports the improvement of food security and social cohesion in areas affected by the conflict. Page i Table of contents List of figures ....................................................................................................................................ii List of tables .....................................................................................................................................iii List of acronyms ...............................................................................................................................iv Acknowledgements ...........................................................................................................................v Executive summary .........................................................................................................................