Localisation D'un Palais Royal

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CC Du Canton D'oulchy Le Château (Siren : 240200519)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Canton d'Oulchy le Château (Siren : 240200519) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Oulchy-le-Château Arrondissement Soissons Département Aisne Interdépartemental non Date de création Date de création 30/12/1994 Date d'effet 30/12/1994 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Hervé MUZART Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 17, rue Potel Numéro et libellé dans la voie Mairie Distribution spéciale 02210 OULCHY-LE-CHATEAU Code postal - Ville 02210 Oulchy-le-Chateau Téléphone Fax Courriel [email protected] Site internet www.cc-oulchylechateau.fr Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle avec fiscalité professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 5 778 Densité moyenne 24,84 Périmètre Nombre total de communes membres : 26 Dept Commune (N° SIREN) Population 02 Ambrief (210200127) 70 02 Arcy-Sainte-Restitue (210200226) 412 02 Beugneux (210200812) 111 02 Billy-sur-Ourcq (210200887) 220 02 Breny (210208146) 247 02 Buzancy (210201257) 196 02 Chacrise (210201414) 370 02 Chaudun (210201596) 259 02 Cramaille (210202180) -

Les Frères Collet

Les frères Collet Lorsque la Grande Guerre éclata, les frères Collet vivaient dans le sud du Soissonnais depuis une quarantaine d'années déjà. Tous deux étaient originaires de Bouresches, un petit village enfoui sur le plateau qui surplombe l'ouest de la ville de Château-Thierry. Jules, né en janvier 1869, avait deux ans et demi quand naquit Gustave, en octobre 1871. Leur père Théodore, alors domestique à Bouresches, disparut prématurément l'année suivante. Leur mère, Adèle Quemet se remaria quatre ans plus tard avec Aimé Mafflard, un entrepreneur de travaux publics, veuf lui aussi. Les deux frères furent élevés à Monthiers, dans un village voisin dépendant du canton de Neuville-Saint-Front. Jules apprit le métier de maréchal- ferrant. Gustave devint manouvrier. Travaillait-il dans une des nombreuses filatures ou sucreries de la région? Bouresches Monthiers En 2014 Lorsqu'ils avaient vingt ans, les deux frères auraient pu être pris pour des jumeaux, ils se ressemblaient tellement! Ils étaient de même taille: 1, 69 m ce qui était déjà grand pour l'époque. Leur visage était identique. Tous deux présentaient une figure ovale, encadrée de cheveux châtains, un front haut surmontant des yeux châtains, bordés de sourcils de la même teinte. Leur nez paraissait long car leur bouche était petite et leur menton rond. La seule différence consistait en une foison de taches de rousseur sur la face de Gustave. (1) (2) Jules était domicilié à Monthiers quand il partit effectuer son service militaire à Dreux, ville où était caserné le 29ème Régiment d'Artillerie, comme second cannonier-conducteur. -

SOCIÉTÉ Historiqtle DE VILLERS-COTTERETS Louâtre

- 135 - SOCIÉTÉ HISTORIQTlE- RÉGIONALE DE VILLERS-COTTERETS Louâtre Souvenirs historiques et vestiges archiologiques Louâtre co4mptait 322 ,habitants ‘en 1800, sa population alla s’accroissant de .la R,estauration jusqu’au Second E,mpire et atteignit 435 âlmes puis, depuis 1’8.60, comme en d’autres villages dle dkcrut, 330 en 1880, 303 en 1900 pour en arriver aujourd’hui à 253. Cette po,pulation n’a jamais kté aggbmérée, cela est da à la configuration de son territoire, qui est p’la,ck .à Vextrémitk d’me a.rête .d,e colli,nes dont Pes trois versants von4 se fondre dans ,des vallons ,rafraîc,his d’eaux vives. .Lou$tre et Vi,olaine sont placés suIr la hauteur, huit autres karts, d’ilmportanc? inkgale, ont rech,erché la jpro,ximitk des ruisseaux. Les ,d,eux principaux cours ,d’eau, qui se renmntrent i angle droit sont a1.a Savihre cet Nadon, tous #deux ont des affluents, à citer le .ru des fficrevisses et cdui dte ,R,etuire dont les *eaux .ont .des vertus #trifiantes. Ainsi donc, par sa ceinture verdoyante, $par ,les vastes horizons sur Fe S,oissonnais au Nord, sufr 1’0rxois au Sud, ,qui se découvrent de ses orGtes strategiques, Louâ,tre est une 1,oca- lité qui ne manque ni d,e variété ni ,de pittoresque. L’irradiati.en histori’que :par contre sembl.ait lui Mre défaut, ses manoirs muets ‘étaient éclips& par l,es fastes de châteaux trop voisins et d‘une .ckl&b:bre abb,aye, ses lzbours pacifiques, #d’ordres re.li- gieux semblaient bien :plrosa’iiques.. -

DRAC Picardie « CRMH » Liste Des Édifices Protégés Triés Par Commune

DRAC Picardie « CRMH » Liste des édifices protégés triés par commune Département : 02 - Aisne Type : immeuble Commune Unité de patrimoine Protection Etendue de la protection Adresse Agnicourt-et- Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 Séchelles 12/08/1921 Aisonville-et- Château de Bernoville inscription Façades et toitures du château et des pavillons (B3, 181), grille Bernoville Bernoville, 02110 Aisonville-et-Bernoville 24/12/1997 d'entrée ( B3, 181), allée d'honneur (B3) et jardin à la française (B3, 182). Aizy-Jouy Creute du Caïd classement Paroi aux motifs de la Creute du Caïd. 02370 AIZY-JOUY 27/09/1999 Aizy-Jouy Eglise (ancienne) classement et par arrêté du 21 août 1927 Ambleny Donjon classement Donjon : classement par décret du 24 février 1929 24/02/1929 Ambleny Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 27 juillet 1907 27/07/1907 Ancienville Croix inscription Croix, sur le bord de la route près de l'église : inscription par 15/06/1927 arrêté du 15 juin 1927 Andelain Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 12 août 1921 12/08/1921 Archon Eglise inscription Deux tours de défense de la façade occidentale : inscription par 03/06/1932 arrêté du 3 juin 1932 Arcy-Sainte-Restitue Château de Branges (ancien) inscription Parties du 16e siècle comprenant la tourelle, la porte charretière 08/02/1928 et la petite porte armoriée : inscription par arrêté du 8 février 1928 Arcy-Sainte-Restitue Eglise classement Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1920 10/01/1920 Armentières-sur- Ponts Bernard -

PERMANENCES UTAS Soissons

Unité territoriale d’action sociale de SOISSONS Équipe d'action sociale Secteurs et permanences Utas de Soissons 7, rue des Francs-Boisiers BP 6036 - 02202 Soissons cedex 03.23.76.30.00. 03.23.76.30.01 [email protected] Responsable de l’Utas : Vincent PODEVIN-BAUDUIN Responsable adjointe, équipe Action sociale : Térésa DE LIMA MAGALHAES Soissons, août 2017 Responsable de l’Utas de Soissons : Vincent PODEVIN-BAUDUIN Responsable adjointe, équipe Action sociale : Térésa DE LIMA MAGALHAES Sommaire ZONE AGGLOMERATION DE SOISSONS ..................................................................................................................... 5 Angéline GRAIN ................................................................................................................................................ 6 Nathalie MERLIN ............................................................................................................................................... 7 Fabien LAVOISIER ............................................................................................................................................ 9 Aude JÉRÔME ................................................................................................................................................. 10 ZONE SAINT-CREPIN - CHEVREUX ......................................................................................................................... 11 Fanny SAMSON .............................................................................................................................................. -

Toutes Les Indemnisations Par Commune

Communes - Nom ou société dégâts de grand gibier Coucy La Ville - Earl Rozieres Crepy En Laonnois - Choain Christophe Crepy En Laonnois - Earl Beausaert Crepy En Laonnois - Quinot Philippe toutes les indemnisations par commune Crepy En Laonnois - Meurisse Veronique Faucoucourt - Beroudiaux Jacques Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Chevreuil Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Chevreuil Communes - Nom ou société Sanglier Cerf Chevreuil Faucoucourt - Scea De La Ferme D'huez Ancienville - Earl Dupuis Le Colombier 564 Villers Agron Aiguizy - Aubry Alain 1282 Nogent L'artaud - Earl De Salnove 674 Folembray - Earl Roux Duparque Ancienville - Earl Du Domaine D'ancienville 443 111 Villers Sur Fere - Earl De La Croix Blanche 2867 Nogent L'artaud - Van Landeghem Damien 486 Folembray - Declochez Cyrille Armentieres Sur Ourcq - Earl Du Chateau 170 Villers Sur Fere - Gaec Goddaert Pere-Et-Fils 269 Pavant - Touret Raphael 19 Fourdrain - Flomont Luc Armentieres Sur Ourcq - Ghekiere Laure 340 Total Unite de Gestion du Tardenois 104566 323 Pavant - Earl De Salnove 177 Fresnes Sous Coucy - Scea De Crasnes Billy Sur Ourcq - Earl De La Ferme D'edrolles 509 Artonges - Gaec Des Forts 40 362 Viels Maisons - Earl Du Montcel Enger 11808 Fresnes Sous Coucy - Earl Rozieres Breny - Breton Guy 982 Artonges - Earl De L'abbaye 530 Viels Maisons - Aubert Thierry 613 Jumencourt - Rene Maurice Breny - Maillet Jean-Michel 250 Artonges - Lefebvre Jean-Marie 156 Viels Maisons - Deletain Andre 1264 Jumencourt - Earl Lefebvre Fillion Breny - Earl De La Louviere 1418 -

Dossier Départemental Des Risques Majeurs (DDRM) Est Un Dossier D’Information Sur Les Risques Majeurs Naturels Et Technologiques

PREFET DE L’AISNE Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne - 2019 P. 1 SOMMAIRE Arrêté préfectoral portant approbation du dossier départemental 3 des risques majeurs Préambule : Risque majeur et information préventive 5 Destinataires du dossier 8 Les risques naturels - Cartographie 9 - Inondations 10 - Inondations et Coulées de boue 17 - Mouvements de terrain 25 - Sismicité 27 - Radon 31 Les risques technologiques - Rupture de digue 35 - Risque technologique (PPI, PPRT) 39 - Transport de matières dangereuses 46 Annexe - Liste communes – risques 50 P. 2 P. 3 LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est un dossier d’information sur les risques majeurs naturels et technologiques. Outil de sensibilisation, le DDRM est adressé à tous les acteurs concernés par l’information sur les risques majeurs : communes, administrations, professions de la sécurité… et consultable pour tous sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aisne http://www.aisne.gouv.fr - rubrique « sécurité civile ». P. 4 ~ PREAMBULE ~ « RISQUE MAJEUR ET INFORMATION PREVENTIVE » LE RISQUE MAJEUR : Le risque majeur est définit par la possibilité d’un événement majeur d’origine naturelle ou technologique dont les effets peuvent toucher un grand nombre de personnes et occasionner des dommages importants. L’existence d’un risque majeur est donc liée : d’une part à la présence d’un événement majeur naturel ou technologique ; d’autre part à l’existence d’enjeux, c’est à dire à la présence de personnes ou de biens pouvant être affectés ; Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité. -

2020 Extraits Statuts CC Canton Oulchy Le Château

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OULCHY -LE-CHATEAU ARTICLE 1er : En application des articles L.167-1 et suivants et L.258-1 et suivants du code des communes, il est formé entre les communes de : -AMBRIEF -MAAST ET VIOLAINE -ARCY-Ste-RESTITUE -MONTGRU-st-HILAIRE -BEUGNEUX -MURET-et-CROUTTES -BILLY sur OURCQ -NAMPTEUIL-sous-MURET -BRENY -OULCHY-la-VILLE -BUZANCY -OULCHY-le-CHÂTEAU -CHACRISE -PARCY-et-TIGNY -CHAUDUN -LE PLESSIER HULEU -CRAMAILLE -ROZIERES-sur-CRISE -CUIRY HOUSSE -SAINT-REMY-BLANZY -DROIZY -VIERZY -GRAND-ROZOY -VILLEMONTOIRE -HARTENNES ET TAUX -LAUNOY Une communauté de communes qui prend la dénomination de : « Communauté de Communes du Canton d’OULCHY -LE-CHATEAU » ARTICLE 2 : La Communauté de Communes a pour objet la mise en œuvre de toute procédure destinée à assurer le développement du Canton d’Oulchy -le-Château, et plus généralement des communes adhérentes. La Communauté de Communes exerce les compétences suivantes : Au titre des Compétences obligatoires : 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. -

Décision De L'autorité Environnementale

Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation et de coulées de boue (PPRICB) entre Berzy-le-sec et Latilly (02) n° : F – 032-19-P-0014 Décision n° F-032-19-P-0014 en date du 25 avril 2019 Formation d’Autorité environnementale Ae – Décision en date du 25 avril 2019 – Élaboration du PPRICB entre Berzy-le-sec et Latilly (02)) page 1 sur 3 Décision du 25 avril 2019 après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement Le président de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18 ; Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu la décision prise par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu la demande d’examen au cas par cas n° F -032-19-P-0014 (y compris ses annexes) relative à l’élaboration du plan de prévention des -

Les Fantômes De 1918 - Le Spectacle

Après 1917 le Chemin des Dames, 1918 de guerre lasse Après 1917 Le Chemin des Dames publié en 2007, sera disponible gratui- Les Fantômes tement : De guerre lasse 1918 à partir du 11 juillet prochain à la Caverne du Dragon - musée du Chemin des Dames ainsi qu’au Familistère Godin. de 1918 Une publication de 84 pages abondamment illustrée à laquelle ont contri- bué historiens et journalistes. Une initiative du Conseil général de l’Aisne avec le concours, notamment, de l’historien Rémy Cazals. © Photo BDIC Photo © Evocation historique Publication 2008 Sam. 30 août Butte Chalmont Oulchy le Château Ecran d’eau de 20 mètres Feux d’artifice Effets lumières et vidéo Lecture de textes Une invitation à la réflexion et au souvenir. [email protected] Egalement disponible à partir de fin juillet dans les principaux Offices de 1918-2008 tourisme de l’Aisne. Du Chemin des Dames au cessez-le-feu Les Fantômes de 1918 - le spectacle La soirée se déroulera en deux temps. A partir de 18 heures, le public accueilli sur place sera progressivement plongé dans l’atmosphère de la Grande Guerre. Le samedi 30 août - Les Fantômes de 1918 Grâce à des éléments de décor, des effets sonores et visuels, le scénogra- phe entend au cours de cette première partie “installer progressivement une grande veillée-spectacle à la Butte Chalmont tension dramatique pour mettre le spectateur en condition”. A la nuit tombée tous les regards se tourneront vers le haut de la Butte et le monument des Le samedi 30 août, à 20 km au sud de Soissons, Fantômes devant lequel jaillira un écran d’eau de 20 mètres sur 12. -

Liste+Elus+Aisne+2020.Pdf

ELECTIONS MSA 2020 ELUS de l'AISNE canton Nom Canton Collège Qualité Nom entreprise Civilité Nom Prénom bureau distributeur 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 TITULAIRE Monsieur BERTIN GERARD ETAVES ET BOCQUIAUX 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 SUPPLEANT Monsieur COURTOIS GUILLAUME ESTREES 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 2 TITULAIRE Monsieur DRUENNE JACQUES LEVERGIES 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 2 TITULAIRE Monsieur FIQUET THIERRY LEVERGIES 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 3 TITULAIRE EARL SOCIETE GAUTIER Monsieur GAUTIER LUC LEHAUCOURT 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 TITULAIRE Monsieur HERY CYRIL GOUY 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 3 SUPPLEANT GPT EMPLOYEURS RICLAU Monsieur LAUDE JEAN-PIERRE RAMICOURT 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 TITULAIRE Madame LEGRAND JEANNE-MARIE SEBONCOURT 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 TITULAIRE Monsieur LELONG JEAN-MARIE BEAUREVOIR 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 SUPPLEANT Monsieur LETOFFE FREDERIC BRANCOURT LE GRAND 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 3 SUPPLEANT EARL DES QUATRE CHEMINS Monsieur LORQUIN JEAN-LUC SERAIN 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 2 TITULAIRE Monsieur PINCON MICHEL LEHAUCOURT 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 SUPPLEANT Monsieur PREVOST XAVIER BOHAIN EN VERMANDOIS 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 3 TITULAIRE EARL SARE Monsieur SARE JEAN-LUC ESTREES 1 BOHAIN EN VERMANDOIS 1 SUPPLEANT Monsieur VATIN-VAN HAELE NICOLAS BRANCOURT LE GRAND 2 CHÂTEAU THIERRY 3 TITULAIRE EARL DE TRUGNY Monsieur AGRON THIERRY EPIEDS 2 CHÂTEAU THIERRY 2 TITULAIRE Monsieur ALVOET FRANCOIS CHATEAU THIERRY 2 CHÂTEAU THIERRY 2 TITULAIRE Monsieur AUBERTEL ALAIN CHATEAU THIERRY 2 CHÂTEAU THIERRY 3 TITULAIRE E.A.R.L BAHIN - HU Monsieur BAHIN -

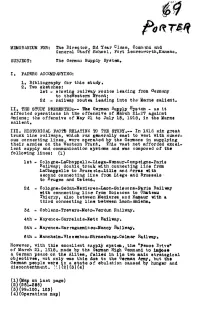

MEMORANDUM K)R: the Director, 2D Year L a S 8 , Comm.And And

MEMORANDUM K)R: The Director, 2d Year c las8, Comm.and and General Staff School, Port Leaveuvorth,Kansas• SUBJECT: The Geman Supply System, I. PAPERS ACCOMPANYING: 1. Bibliography for this study* 2. Two sketches: 1st - showing railway routes leading from Gennany to theWestern Front; 2d - railway route* leading into tli« Marne ealieht* II• THE STUDY PRESENTED*— TSU) German Supply syst6ai .• as it affected operations in the offensive of March 21-27 against Amiens; the offensive of May 21 to July 16, 1913, in the Marne salient• HISTORICAL FACTS RELATING TO THE STUDY.-- In 191S six great trunk line railways, which ran generally east to west with numer ous connecting lines, were operated by the Germans in supplying their armies on the Western Front, This vast net afforded exoel. lent supply and communication systems and was composed of the following lines: (i) 1st - Cologne-LaChappelle~Xiege-N8maur~Compeigne~Pari8 Railway; double track with connecting line from LaChappelle to Bruee els-Lille and Arra8 with second connecting line from Liege and Brussels to Bruges and Ostend* 2d - Cologne-Sedan-Mezierec-Laon-SoiesonB-Pari8 Railway with connecting line from Solasons to Chateau Thierry, also between Uezieree encl llajnaur with a third connecting line between l i 3d - Coblenz-Trevers-Mets^Verdun Railway* 4th - Mayence-Sarreluls-Hetz Railway* 5th - Mayence-Sarreguemines*Nanoy Bailwayt 6th - MannheJjn-Wie8€inbou-Stras8'burg-Colmar Railway• However, with this excellent supply system, the "Peace Drive" of March 21, 1018, made by the German High Command