Vorlesung: Evangelische Seelsorge (Extrablatt) Wintersemester 2013/14

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dialectical Theology As Theology of Mission: Investigating the Origins of Karl Barth’S Break with Liberalism

International Journal of Systematic Theology Volume 16 Number 4 October 2014 doi:10.1111/ijst.12075 Dialectical Theology as Theology of Mission: Investigating the Origins of Karl Barth’s Break with Liberalism DAVID W. CONGDON* Abstract: Based on a thorough investigation of Karl Barth’s early writings, this article proposes a new interpretation of dialectical theology as fundamentally concerned with the issue of mission. Documents from 1914 and 1915 show that the turning point in Barth’s thinking about mission – and about Christian theology in general – occurred, at least in part, in response to a largely forgotten manifesto published in September 1914. This manifesto appealed to Protestants around the world to support Germany’s cause in the war on the grounds that they would be supporting the work of the Great Commission. Barth’s reaction to this document sheds light on the missionary nature of dialectical theology, which pursues an understanding of God and God-talk that does not conflate the mission of the church with the diffusion of culture. The term ‘dialectical theology’ is generally associated with notions like Christocentrism, God as wholly other, the infinite qualitative distinction between time and eternity, the negation of the negation, the analogy of faith (analogia fidei) and ‘faith seeking understanding’ (fides quaerens intellectum). These are all important concepts that have their place in articulating the theology that Karl Barth initiated.And yet, as important as questions of soteriology and epistemology undoubtedly are for Barth, documents from before and during his break with liberalism indicate that one of his central concerns was the missionary task of the church. -

Pastor Johann Christoph Blumhardt

Johann Christoph Blumhardt (1802–1880). Courtesy of Plough Publishing House. Blumhardt Series Christian T. Collins Winn and Charles E. Moore, editors Pastor Johann Christoph Blumhardt An Account of His Life Friedrich Zündel edited by Christian T. Collins Winn and Charles E. Moore Translated by Hugo Brinkmann PLOUGH PUBLISHING Translated from Friedrich Zündel, Johann Christoph Blumhardt: Ein Lebensbild, 4th edition (Zürich: S. Höhr, 1883). Published by Plough Publishing House Walden, New York Robertsbridge, England Elsmore, Australia www.plough.com Copyright © 2015 by Plough Publishing House. All rights reserved. PRINT ISBN: 978-1-60899-406-9 (Cascade Books) EPUB ISBN: 978-0-87486-751-0 MOBI ISBN: 978-0-87486-752-7 PDF ISBN: 978-0-87486-753-4 Contents Series Foreword by Christian T. Collins Winn and Charles E. Moore | vii Foreword by Dieter Ising | ix Acknowledgments | xiii PART ONE: Years of Growth and Preparation First section: introduction—Childhood and Youth 1 The Native Soil | 3 2 Birth and Childhood | 9 3 At the University | 20 Second section: the Candidate 4 Dürrmenz | 34 5 Basel | 37 6 Iptingen | 51 PART TWO: Möttlingen First section: introduction—the Early days 7 Previous Rectors of Möttlingen | 91 8 Installation, Wedding, Beginning of Ministry | 101 Second section: the struggle 9 The Illness of Gottliebin Dittus | 117 Third section: the awakening 10 The Movement of Repentance | 158 11 The Miracles | 205 12 Blumhardt’s Message and Expectant Hopes | 246 13 Expectancy as Expressed in Blumhardt’s Writings | 298 14 Worship Services -

Literary Mystification: Hermeneutical Questions of the Early Dialectical Theology

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at VU DOI 10.1515/NZSTh-2012-0012 NZSTh 2012; 54(3): 312–331 Katya Tolstaya Literary Mystification: Hermeneutical Questions of the Early Dialectical Theology Summary: This contribution addresses some hermeneutical problems related to Karl Barth’s Römerbrief II. First, it surveys the role of the unpublished archive materials from the Karl Barth-Archiv, i.e. the commentaries, text additions and corrections Eduard Thurneysen sent to Barth during his work on Römerbrief II. Second, because Barth and Thurneysen allude to a literary character from Dostoevsky, Ivan Karamazov, the problem of an appropriation of literature in theology is discussed. These hermeneutic problems have a deeper theological ground, exemplified in Thurneysen’s proposal for an extensive insertion in Barth’s commentary on Rom. 8:18, which was entirely adopted by Barth and thus came to function as an integral part of Barth’s commentary on Rom. 8:17–18. An appendix lists the extant documents of Thurneysen’s intensive occupation with Römerbrief II (commentaries on Barth’s manuscript, the galley and paper proofs). These documents are relevant for the genesis and chronology of Römer- brief II and yield important new insights into social, political and intellectual aspects of the Umwelt of early dialectical theology. Zusammenfassung: Dieser Beitrag behandelt einige hermeneutische Probleme in Bezug auf Karl Barths Römerbrief II. Erstens werden äußerst wichtige unpu- blizierte Archivmaterialien aus dem Karl Barth-Archiv vorgestellt, nämlich die Kommentare, Textergänzungen und Korrekturen, welche Eduard Thurneysen während der Neubearbeitung des Römerbriefs an Barth schickte. -

Faith of Christ’ in Nineteenth-Century Pauline Scholarship

The Journal of Theological Studies, NS, Vol. 66, Pt 1, April 2015 ‘EXEGETICAL AMNESIA’ AND PISSIS VQISSOT: THE ‘FAITH OF CHRIST’ IN NINETEENTH-CENTURY PAULINE SCHOLARSHIP BENJAMIN SCHLIESSER University of Zurich [email protected] Abstract Contemporary scholarship holds, almost unanimously, that Johannes Haußleiter was the first to suggest that Paul’s expression p0sti" Vristou~ should be interpreted as the ‘faith(fulness) of Christ’. His article of 1891 is said to have initiated the ongoing debate, now more current than ever. Such an assessment of the controversy’s origins, however, cannot be main- tained. Beginning already in the 1820s a surprisingly rich and nuanced discussion of the ambivalent Pauline phrase can be seen. Then, a number of scholars from rather different theological camps already con- sidered and favoured the subjective genitive. The present study seeks to recover the semantic, grammatical, syntactical, and theological aspects put forward in this past (and ‘lost’) exegetical literature. Such retrospection, while not weighing the pros and cons for the subjective or the objective interpretation, helps put into perspective the arguments and responses in the present debate. Then and now, scholars’ contextualization of their readings is in keeping with their respective diverse theological and philo- sophical frames of reference. I. INTRODUCTION One of the most recent and most comprehensive contributions to the study of Paul’s theology is Richard Longenecker’s Introducing Romans.1 Under the heading ‘Major Interpretive Approaches Prominent Today’ he deals with ‘The P0sti" Ihsou* ~ Vristou~ Theme’, arguing that this is ‘an issue that must be faced My thanks are due to Jordash KiYak both for his valuable comments and for improving the English style of this essay. -

From Village Boy to Pastor

1 From Village Boy to Pastor CHILDHOOD, YOUTH, AND STUDENT DAYS Rüdlingen is a small farming village in the Canton of Schaffhausen, situated in northern Switzerland. The village is surrounded by a beauti- ful countryside only a few miles downriver from the Rhine Falls. Fertile fields extend toward the river, and steep vineyards rise behind the village. The Protestant church sits enthroned high above the village. Almost all of the villagers belonged to the Protestant faith. Adolf Keller was born and raised in one of Rüdlingen’s pretty half-timbered houses in 1872. He was the eldest child born to the village teacher Johann Georg Keller and his wife Margaretha, née Buchter. Three sisters and a brother were born to the Kellers after Adolf.SAMPLE A large fruit and vegetable garden contributed to the upkeep of the family. For six years, Adolf Keller attended the primary school classes taught by his father. The young boy’s performance so conspicuously excelled that of his sixty peers that the highly regarded village teacher decided not to award his son any grades. Occasionally, Keller senior involved his son in the teaching of classes. Both parents were ecclesiastically minded. Keller’s father took his Bible classes seriously. Adolf was required to learn by heart countless Bible verses. His mother ran the village Sunday School. She was a good storyteller. Unlike her more austere husband, Keller’s mother represented an emotional piety. She never missed attending the annual festival of the devout Basel Mission. 1 © 2013 The Lutterworth Press Adolf Keller The village of Rüdlingen and the Rhine (old picture postcard) The village pastor taught the young Keller Latin, and his daughter, who had traveled widely in Europe as a governess, taught him English and French. -

Durham E-Theses

Durham E-Theses The case for theological ethics: an appreciation of Ernil Brunner and Reinhold Niebuhr as moral theologians Hamlyn, Eric Crawford How to cite: Hamlyn, Eric Crawford (1990) The case for theological ethics: an appreciation of Ernil Brunner and Reinhold Niebuhr as moral theologians, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/6271/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 THE CASE FOR THEOLOGICAL ETHICS An appreciation of Emil Brunner and Reinhold Niebuhr as moral theologians. Submitted by Eric Crawford Hamlyn Qualification for which it is submitted- M.A. University of Durham Department of Theology. 1990 The copyright of this thesis rests with the author. No quotation from it should be published without his prior written consent and information derived from it should be acknowledged. CONTENTS -

1 Restoring Wholeness in an Age of Disorder: Europe's Long Spiritual

1 Restoring Wholeness in an Age of Disorder: Europe’s Long Spiritual Crisis and the Genealogy of Slavophile Religious Thought, 1835-1860 Patrick Lally Michelson September 2008 Many German writers, journalists, and scholars who witnessed the collapse of the Wilhelmine Reich in 1918 interpreted this event as the culmination of a protracted, European-wide crisis that had originated more than a century before in the breakdown of traditional political institutions, socioeconomic structures, moral values, and forms of epistemology, anthropology, and religiosity. For these intellectuals, as well as anyone else who sought to restore what they considered to be Germany’s spiritual vitality, one of the immediate tasks of the early Weimar years was to articulate authentic, viable modes of being and consciousness that would generate personal and communal wholeness in a society out of joint.1 Among the dizzying array of responses formulated at that time, several of the most provocative drew upon disparate, even antagonistic strands of Protestantism in the hope that the proper appropriation of Germany’s dominant confession could help the country overcome its long spiritual crisis.2 1 The Weimar Dilemma: Intellectuals in the Weimar Republic, edited by Anthony Phelan (Manchester University Press, 1985); Dagmar Barnouw, Weimar Intellectuals and the Threat of Modernity (Indiana University Press, 1988); and Intellektuelle in der Weimarer Republik, revised edition, edited by Wolfgang Bialas and Georg G. Iggers (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1997). For impressionistic accounts, see Egon Friedell, A Cultural History of the Modern Age: The Crisis of the European Soul from the Black Death to the World War, 3 vols., translated by Charles Francis Atkinson (New York: A. -

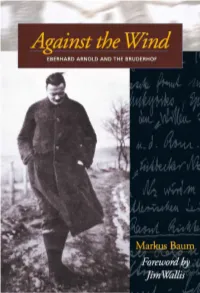

Against the Wind E B E R H a R D a R N O L D a N D T H E B R U D E R H O F

Against the Wind E B E R H A R D A R N O L D A N D T H E B R U D E R H O F Markus Baum Foreword by Jim Wallis Original Title: Stein des Anstosses: Eberhard Arnold 1883–1935 / Markus Baum ©1996 Markus Baum Translated by Eileen Robertshaw Published by Plough Publishing House Walden, New York Robertsbridge, England Elsmore, Australia www.plough.com Copyright © 2015, 1998 by Plough Publishing House All rights reserved Print ISBN: 978-0-87486-953-8 Epub ISBN: 978-0-87486-757-2 Mobi ISBN: 978-0-87486-758-9 Pdf ISBN: 978-0-87486-759-6 The photographs on pages 95, 96, and 98 have been reprinted by permission of Archiv der deutschen Jugendbewegung, Burg Ludwigstein. The photographs on pages 80 and 217 have been reprinted by permission of Archive Photos, New York. Contents Contents—iv Foreword—ix Preface—xi CHAPTER ONE 1 Origins—1 Parental Influence—2 Teenage Antics—4 A Disappointing Confirmation—5 Diversions—6 Decisive Weeks—6 Dedication—7 Initial Consequences—8 A Widening Rift—9 Missionary Zeal—10 The Salvation Army—10 Introduction to the Anabaptists—12 Time Out—13 CHAPTER TWO 14 Without Conviction—14 The Student Christian Movement—14 Halle—16 The Silesian Seminary—18 Growing Responsibility in the SCM—18 Bernhard Kühn and the EvangelicalAlliance Magazine—20 At First Sight—21 Against the Wind Harmony from the Outset—23 Courtship and Engagement—24 CHAPTER THREE 25 Love Letters—25 The Issue of Baptism—26 Breaking with the State Church—29 Exasperated Parents—30 Separation—31 Fundamental Disagreements among SCM Leaders—32 The Pentecostal Movement Begins—33 -

HTS 63 4 KRITZINGER.Tambach REVISED.AUTHOR

“The Christian in society”: Reading Barth’s Tambach lecture (1919) in its German context J N J Kritzinger Department of Christian Spirituality, Church History and Missiology University of South Africa Abstract This article analyses Karl Barth’s 1919 Tambach lecture on “The Christian in society” in the context of post World War I Europe. After describing Barth’s early life and his move away from liberal theology, the five sections of the Tambach lecture are analysed. Barth’s early dialectical theology focussed on: Neither secularising Christ nor clericalising society; Entering God’s movement in society; Saying Yes to the world as creation (regnum naturae) ; Saying No to evil in society (regnum gratiae) ; respecting God’s reign as beyond our attempts (regnum gloriae) . 1. INTRODUCTION 1.1 The approach of this paper This article should be read together with the one following it, since the two papers were conceived and born together. Rev B B Senokoane and I made a joint presentation to the conference on “Reading Karl Barth in South Africa today,” which was held in Pretoria on 10-11 August 2006. In the subsequent reworking of the material for publication, it became two articles. This article analyses the 1919 Tambach lecture of Karl Barth in its post World War I German context, to get a sense of the young Barth’s theological method and commitment. The second article uses Barth’s approach, as exhibited in that lecture, to theologise in South Africa, stepping into his shoes and “doing a Tambach” today. The first move is an exercise in historical interpretation and the second in contemporary imagination. -

Inhalt*OLHGHUXQJ

9 Inhalt*OLHGHUXQJ 1 Die Auseinandersetzung zwischen Hermann Kutter und Leonhard Ragaz (1912) 1.1 Der Zürcher Generalstreik 17 1.2 Der Offene Brief Hermann Kutters 19 1.3 Die Entgegnung Leonhard Ragaz’ 20 2 Die „NEUEN WEGE“ 26 3 Der Streit zwischen Paul Wernle und Leonhard Ragaz (1913) 3.1 Ein Ende und ein Anfang 30 3.2 Alt und Neu: eine Auseinandersetzung 3.2.1 Der Offene Brief Paul Wernles 33 3.2.2 Die Verteidigung Leonhard Ragaz’ 37 3.3 Relative und absolute Hoffnung 41 3.4 Der Streit droht zu eskalieren 50 3.4.1 Ein zweiter „offener Brief“ Paul Wernles an die Redaktion der NEUEn WEGE 50 3.4.2 Leonhard Ragaz verhindert die Veröffentlichung 51 3.4.3 Paul Wernle lenkt ein 53 3.4.4 Leonhard Ragaz dankt Paul Wernle 54 4 „Auf das Reich Gottes warten“ (1916) 4.1 Der Kon À ikt zwischen Karl Barth und Leonhard Ragaz 57 4.2 Die Bedenken des Schriftleiters Leonhard Ragaz 58 4.3 Die Antworten Karl Barths 60 4.4 Die Antwort Leonhard Ragaz’ 65 4.5 Wie geht es weiter mit der Buchbesprechung? 70 4.6 Mutmaßungen über den Kon À ikt 73 4.7 Wer versteht Christoph Blumhardt am besten? 76 4.8 Das „Bollertum“ 80 5DJD]B%XFKLQGE 10 GliederungInhalt 5 Der Kon À ikt und seine Folgen 5.1 Da scheiden sich die Geister 86 5.2 Karl Barth Römerbrief – Kommentar, 1. und 2. Au À age Getrennte Wege 89 6 Christoph Blumhardt und seine Botschaft im Spiegel der Literatur. -

Degruyter Opth Opth-2020-0104 475..495 ++

Open Theology 2020; 6: 475–495 Regular Article Hartmut von Sass* Between the Times – and Sometimes Beyond: An Essay in Dialectical Theology and its Critique of Religion and “Religion” https://doi.org/10.1515/opth-2020-0104 received April 06, 2020; accepted July 13, 2020 Abstract: This paper gives a systematic account of Dialectical Theology (DT) and its surprisingly ramified usage of the concept of religion on the backdrop of recent debates about the “return of religion.” First, the positional context between Schleiermacher and Barth is sketched. Second, the highly divergent positions of Bultmann, Barth, Brunner as well as Gogarten and Tillich are presented – always in regard to their sometimes programmatic, sometimes rather hidden references to “religion” between its facticity and normativity. Third and by way of conclusion, it is suggested to restrict “religion” as a concept to non- theological disciplines, i.e., to treat “religion” as a strictly empirical and sociological term, whereas theology is concerned with faith that belongs to a very different game than religion, as DT helps to clarify. Keywords: Dialectical Theology, Barth, Brunner, Bultmann, Tillich, Gogarten, the concept of religion Has the dawn ever seen your eyes? Have the days made you so unwise? Realize, you are. Had you talked to the winds of time, Then you’d know how the waters rhyme, Taste of wine, How can you know where you’ve been? In time you’ll see the sign And realize your sin. Will you know how the seed is sown? All your time has been overgrown, Never known. Have -

<Tlnurnrbtu Mqrnlngtral:Sltn1ljly

<tLnurnrbtu mqrnlngtral:SLtn1lJly . Continuing LEHRE UND WEHRE MAGAZIN FUER Ev.-LuTH. HO~ULETIK THEOLOGICAL QUARTERLY-THEOLOGICAL MONTHLY Vol. XV June, 1944 No.6 CONTENTS Page Karl Barth. John Jrheodore Mueller _... _._..... :....... _._... _ ........... _...... 361 The Right and Wrong 9~ Private Judgment. Th. Engelder ............ 385 Outlines on the Standard Gospels ..... ................... ,•..................... :.......... 403 Miscellanea ................... _.............................. ,...................... ~................. :........... 410 Theological Observer .......... _...................... _............... _... _....................... "... 418 Book Rev!ew .......... "........................................ _............ __ ........................ ,............ 427 Ein Prediger muss nlcht alleln tOei Es 1st kein Ding. das die Leute dim, also dass er die Schafe unter mehr bei der Kirche· bebaelt denn weise. wi~sie recht4;!Christen sollen die gute Predigt. -Apologie, An. 24 seln.sondern auch daneben den Woe! fen tOehTlm, dass me die Schafe nlcht angreifen und mit falscher Lehre ver If tb-e trumpet give an uncertain fuehren und Irrtum elnfuehren. sound. who shall prepare himself to LutheT the battle? -1 Cor. 14:8 Published for the Ev. Luth. Synod of Missouri, Ohio, and Other States CONCORDIA PUBLISIDNG HOUSE, St. Louis 18, Mo; PRIN'l'ED IN u. S. A. ABOH1V Concordia Theological Monthly Vol. xv JUNE. 1944 No.6 Karl Barth For this essay we have chosen a simple title: Karl Barth. We could not do otherwise. As yet it