O Caso De Jaguaribara/Ce

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vacinômetro - Ceará

Vacinômetro - Ceará GRUPOS PRIORITÁRIOS - TOTAL Doses aplicadas (D1) Doses aplicadas (D2) - Doses distribuídas Doses distribuídas (D2) % de doses aplicadas % de doses aplicadas Município Meta Total - Total Total (D1) - Total - Total (D1) - Total (D2) - Total Abaiara 1.889 1.393 194 1.333 1.003 104,50 19,34 Acarape 2.009 1.110 154 1.362 982 81,50 15,68 Acaraú 8.336 5.421 1.275 5.896 4.196 91,94 30,39 Acopiara 10.412 6.551 1.181 7.340 5.575 89,25 21,18 Aiuaba 2.810 2.120 836 1.988 1.483 106,64 56,37 Alcântaras 1.726 1.316 254 1.231 911 106,90 27,88 Altaneira 2.613 1.037 413 2.333 833 44,45 49,58 Alto Santo 2.791 1.806 1.155 1.881 1.401 96,01 82,44 Amontada 5.293 3.777 1.675 3.822 2.852 98,82 58,73 Antonina do Norte 1.319 917 261 967 712 94,83 36,66 Apuiarés 2.338 1.488 273 1.670 1.270 89,10 21,50 Aquiraz 11.015 6.293 1.439 7.541 5.196 83,45 27,69 Aracati 12.740 10.893 2.865 9.138 6.283 119,21 45,60 Aracoiaba 4.624 3.716 1.449 3.358 2.618 110,66 55,35 Ararendá 2.106 1.758 338 1.499 1.109 117,28 30,48 Araripe 3.859 5.207 899 2.941 1.506 177,05 59,69 Aratuba 2.432 1.721 972 1.908 1.578 90,20 61,60 Arneiroz 1.461 942 141 1.071 801 87,96 17,60 Assaré 4.212 2.779 699 2.992 2.257 92,88 30,97 Aurora 4.558 2.985 442 3.254 2.289 91,73 19,31 Baixio 1.169 865 444 884 664 97,85 66,87 Banabuiú 2.760 1.870 730 1.960 1.490 95,41 48,99 Barbalha 10.492 7.415 2.232 7.776 6.306 95,36 35,39 Barreira 3.070 1.955 286 2.119 1.569 92,26 18,23 Barro 4.374 3.054 1.237 3.221 2.486 94,82 49,76 Barroquinha 2.222 1.549 245 1.532 1.132 101,11 21,64 Baturité 6.040 4.538 -

Eleicoes 1958.Pdf

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ Rua Jaime Benévolo, nº 21, Centro CEP: 60050-080 PABX: 0xx 85 455-2300 FAX: 0xx85 254-7605 Página na Internet: www.tre-ce.gov.br Des. José Mauri Moura Rocha PRESIDENTE José Bezerra de Morais DIRETOR GERAL Carlos Antônio Sampaio de Melo SECRETÁRIO DE INFORMÁTICA Márcio Jucá Jereissati COORDENADOR DE ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÕES ELEITORAIS George Araújo Gomes CHEFE DA SEÇÃO DE ESTATÍSTICAS ELEITORAIS DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO E CONFERÊNCIA DAS PLANILHAS: Antônio Célio Martins Timbó Costa Maria Socorro Vieira Sílvia Maria Marques Eleições 1958: Resultado. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Fortaleza, 2001. APRESENTAÇÃO Este trabalho faz parte de um esforço realizado pela Secretaria de Informática através da Seção de Estatísticas Eleitorais no sentido de preservar os dados das Eleições realizadas no Estado do Ceará. Neste exemplar estão compilados os dados referentes às Eleições de 1958. Para esse Pleito concorreram candidatos aos cargos de Prefeito, Vice- prefeito, Vereador, Governador, Vice-governador, Senador, Suplente de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Ressalte-se a importância deste trabalho para a preservação da memória histórica das Eleições de nosso Estado. Fortaleza, agosto de 2001. Seção de Estatísticas Eleitorais – TRE/CE Eleitorado Comparecimento Abstenções TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ SECRETARIA DE INFORMÁTICA SEÇÃO DE ESTATÍSTICAS ELEITORAIS ELEIÇÕES MUNICIPAIS de 03 de outubro de 1958 DADOS ESTATÍSTICOS NO BRASIL ELEITORADO UNIDADES DA POPULAÇÃO ABSTENÇÃO -

Vale Do Jaguaribe

GOVERNADOR Camilo Sobreira de Santana VICE-GOVERNADORA Maria Izolda Cela de Arruda Coelho Gabinete do Governador José Élcio Batista Gabinete da Vice-Governadora Fernando Antônio Costa de Oliveira Casa Civil José Nelson Martins de Sousa Procuradoria-Geral do Estado Juvêncio Vasconcelos Viana Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado José Flávio Barbosa Jucá de Araújo Conselho Estadual de Educação José Linhares Ponte Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura Euvaldo Bringel Olinda Secretaria das Cidades Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa Secretaria da Ciência, Tecnologia Nágyla Maria Galdino Drumond e Educação Superior Secretaria da Cultura Fabiano dos Santos Secretaria do Desenvolvimento Agrário Francisco de Assis Diniz Secretaria do Desenvolvimento Econômico Cesar Augusto Ribeiro Secretaria da Educação Rogers Vasconcelos Mendes Secretaria Especial de Política sobre Drogas Francisco Williams Cabral Filho Secretaria do Esporte José Euler de Oliveira Barbosa Secretaria da Fazenda João Marcos Maia Secretaria da Infraestrutura Lúcio Ferreira Gomes Secretaria da Justiça e Cidadania Maria do Perpétuo Socorro França Pinto Secretaria do Meio Ambiente Artur José Vieira Bruno Secretaria do Planejamento e Gestão Francisco de Queiroz Maia Júnior Secretaria dos Recursos Hídricos Francisco José Coelho Teixeira Secretaria da Saúde Henrique Jorge Javi de Sousa Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social André Santos Costa Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Francisco José Pontes Ibiapina Secretaria do Turismo Arialdo de Mello -

Macrodiagnóstico Das Áreas Rurais De Interesse

ANÁLISE DAS MEDIDAS DE RENDA, DISTRIBUIÇÃO E POBREZA DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA BARRAGEM CASTANHÃO CEARÁ ROBÉRIO TELMO CAMPOS; KILMER COELHO CAMPOS; UFV VIÇOSA - MG - BRASIL [email protected] PÔSTER Desenvolvimento Rural, Territorial e regional ANÁLISE DAS MEDIDAS DE RENDA, DISTRIBUIÇÃO E POBREZA DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA BARRAGEM CASTANHÃO CEARÁ1 Grupo de Pesquisa: 9 – Desenvolvimento Rural, Territorial e Regional Resumo: Objetiva-se realizar o macrodiagnóstico econômico-social dos municípios que compõem a área de influência do reservatório da barragem Castanhão no Estado do Ceará. Utilizam-se dados secundários e o método descritivo para análise e discussão dos resultados, após cálculos de freqüências, tabelas e outras informações estatísticas selecionadas. Os resultados mostram que, em termos gerais, os municípios apresentaram rendas per capita muito baixas; a desigualdade de renda piorou para todos os municípios da amostra; no período de 1991 a 2002 houve melhora do IDH para todos os municípios do estudo; a percentagem de indigentes, a percentagem de pobres e as percentagens de crianças indigentes e pobres reduziram-se durante o período de 1991 a 2000; e, há um elevado percentual de pessoas com rendimentos de até um salário mínimo. Palavras-chaves: Renda, distribuição de renda, pobreza, Barragem Castanhão. ANALYSIS OF INCOME, DISTRIBUTION AND POVERTY MEASURES OF THE MUNICIPALITIES IN THE AREA OF INFLUENCE OF THE CASTANHÃO DAM, CEARÁ ______________________________________________________________________ Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 1 Este artigo faz parte de relatório de pesquisa intitulado “Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas de Influência do Reservatório da Barragem do Castanhão”, financiado por meio de convênio firmado entre o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (CETREDE) e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. -

Beneficiários Por Região

Sintético por Região e por Município Dados Região Município Soma - Qtd Soma - Valor Mês Cariri Abaiara 64 R$ 5.440,00 Altaneira 59 R$ 5.015,00 Antonina Do Norte 46 R$ 3.910,00 Araripe 355 R$ 30.175,00 Assaré 174 R$ 14.790,00 Aurora 171 R$ 14.535,00 Barbalha 246 R$ 20.910,00 Barro 89 R$ 7.565,00 Brejo Santo 170 R$ 14.450,00 Campos Sales 344 R$ 29.240,00 Caririaçu 154 R$ 13.090,00 Crato 610 R$ 51.850,00 Farias Brito 194 R$ 16.490,00 Granjeiro 19 R$ 1.615,00 Jardim 601 R$ 51.085,00 Jati 63 R$ 5.355,00 Juazeiro Do Norte 204 R$ 17.340,00 Lavras Da Mangabeira 264 R$ 22.440,00 Mauriti 603 R$ 51.255,00 Milagres 221 R$ 18.785,00 Missão Velha 416 R$ 35.360,00 Nova Olinda 196 R$ 16.660,00 Penaforte 36 R$ 3.060,00 Porteiras 184 R$ 15.640,00 Potengi 52 R$ 4.420,00 Salitre 562 R$ 47.770,00 Santana do Cariri 304 R$ 25.840,00 Tarrafas 59 R$ 5.015,00 Várzea Alegre 241 R$ 20.485,00 Cariri Soma 6.701 R$ 569.585,00 Centro Sul Acopiara 496 R$ 42.160,00 Baixio 13 R$ 1.105,00 Cariús 129 R$ 10.965,00 Catarina 100 R$ 8.500,00 Cedro 114 R$ 9.690,00 Icó 552 R$ 46.920,00 Iguatu 241 R$ 20.485,00 Ipaumirim 92 R$ 7.820,00 Jucás 321 R$ 27.285,00 Orós 236 R$ 20.060,00 Quixelô 116 R$ 9.860,00 Saboeiro 170 R$ 14.450,00 Umari 78 R$ 6.630,00 Centro Sul Soma 2.658 R$ 225.930,00 Página 1 Sintético por Região e por Município Região Município Soma - Qtd Soma - Valor Mês Grande Fortaleza Aquiraz 878 R$ 74.630,00 Cascavel 525 R$ 44.625,00 Caucaia 1.160 R$ 98.600,00 Chorozinho 77 R$ 6.545,00 Eusébio 144 R$ 12.240,00 Fortaleza 1.377 R$ 117.045,00 Guaiuba 171 R$ 14.535,00 Horizonte -

O Açude Castanhão Como Política Pública Para Promover Ações De Convivência Com O Semiárido

O AÇUDE CASTANHÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA PROMOVER AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO Rosiane Muniz Cabral (1); Maria Losângela Martins de Sousa (2); Vládia Pinto Vidal de Oliveira (3); Universidade Federal do Ceará –UFC, [email protected]; Universidade Federal do Ceará – UFC, [email protected]; Universidade Federal do Ceará –UFC, [email protected] INTRODUÇÃO O Ceará é um dos nove estados que compõem a Região Nordeste do Brasil. Com uma área de 1.600.000 km2, o Nordeste é composto por variadas paisagens, desde áreas semiáridas a ambientes bastante úmidos. No contexto desta diversidade paisagística, está a Região Semiárida brasileira, com 982.563,3 km2, dos quais cerca de 89, 5% está na Região Nordeste e 10,5% na Região Sudeste do país, abrangendo a porção norte do estado de Minas Gerais (IBGE, 2015). O estado do Ceará é, dentre os que compõem a Região Nordeste, o quarto no que diz respeito à proporção territorial incluída no semiárido. Dos 184 municípios do Ceará, 134 pertenciam ao semiárido na classificação de 1989, sendo acrescidos 16 na nova delimitação, totalizando 150 municípios (JÚNIOR, 2007), o que corresponde a 126.514,9 km2 de uma área total de 148.825,6 km², isto é, 86,8% incluída no semiárido, conforme dados do IPECE (2010). As características naturais da distribuição irregular de água no semiárido cearense ocasionadas pelas irregularidades pluviométricas, altas taxas de evapotranspiração e condições geológicas inadequadas para as reservas subterrâneas, têm propiciado um quadro de problemas referentes à escassez de água. Tal fato tem explicado os variados projetos de construção de barragens em açudes no semiárido ao longo da história. -

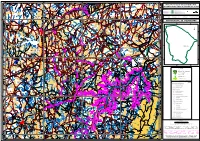

JAGUARETAMA R Carnaubinha S I Sa O 94 O 349 O H B R 329 Rch

( ( 186 248 R ( 490000 510000 Pedra Branca I 530000 Sitiá 550000 570000 240 O S Barra do Sitiá IT ( Jardim 224 I Lagamar s Vila Lagoa Grande Juazeiro Lagoa Grande Á Varjota Coitado a Lagoa do Meio Faz. Panorama i 131 D Várzea das Pombas Várzea doas Parelhas l Bloco Sítio Mestre Cesário 161 Volta Volta CasinhasVárzea das a 117 ç 186 183 113 Várzea das Pombas Parelhas n Faz Palestina o 129 Casinhas 115 G Faz. Palestina 125 Lagoa dos Bois Videu o o PROJETO ATLAS DE DIVISAS MUNICIPAIS h 124 d in R Videu u . q R c n Faz. Santo Antônio h 124 a Carnaubinha c h c RN T C h . 116 R o 140 a 121 Baixio d . Caraúba d Lagoa Grande Riacho da Aroeira 158 o 141 r h a o ac ú Faz. S8a4 nto i G b Capim Pubo Baixio GEORREFERENCIADAS DO ESTADO DO CEARÁ Riacho dos Porcos R d Juremal Antônio a Palmares Curralinho Curralinho a Paulo o ão Faz. Caraúba Juremal r rrego Jo Carnaúba Jurema r Có Barbada Capim Pubo o J Faz. Caraúba de Baixo 196 122 Lagoa das o de Baixo t Córrego do Corcunda e s 123 184 RI Sítio dos Lopes Poldras é Faz. Caraúba O BANABUIÚ Faz. Caraúba de Cima Lagoas a Quiniporó 127 nd de Cima rcu Açude Curralinho Co Aroeira de Baixo Quiniporó R R e do CONVENIADOS: c T d ch Faz. Lagoa das Pedras A an 124 go . h Gr Frei Remídio rre Pendência Lagoa das Pedras . Rc Có 220 M Jurema Toco (! h ho Pendência Varzea Gran. -

Revista Brasileira De Geografia Física V

Revista Brasileira de Geografia Física V. 09 N. 10 (2016) 2354-2363. Revista Brasileira de Geografia Física ISSN:1984-2295 Homepage: www.ufpe.br/rbgfe Tendências temporais dos recursos hídricos na Sub-Bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe Maria Ângela Cruz Macêdo dos Santos e Djane Fonseca Da Silva 1 Agrônoma, Mestranda em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Cruz das Almas , BA. 2Professora Doutora do Instituto de Ciências Atmosféricas (ICAT) – Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Maceió – AL, Brasil, Autor correspondente E-mail: [email protected] Artigo submetido em 12/07/2016 e aceite em .19/10/2016 R E S U M O A água apesar de ser um recurso abundante é um bem finito e sua disponibilidade e distribuição é limitada. Deste modo, é de fundamental importância estudos voltados para monitoramento de tal recurso, com o intuito de garantir que a disponibilidade seja compatível com a demanda, e evitar o seu uso indiscriminado. Portanto, pretendeu-se investigar qual a situação da disponibilidade hídrica nos municípios pertencentes à Sub-bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe. Os dados utilizados foram obtidos junto à Agência Nacional das Águas (ANA), para as cidades de Jaguaribe, Jaguaretama, Jaguaribara, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Pereiro, Potiretama, São João do Jaguaribe, Alto Santo, Ererê, Iracema e Tabuleiro do Norte, para as variáveis cota, vazão e precipitação para o período de 1978 a 2014 (37 anos), havendo em alguns casos, indisponibilidade de dados. Para análise das tendências nos dados foi aplicado o Teste de Mann Kendall e o teste de significância de T-Student. -

Aviso De Licitação Tomada De Preços N° 2020010902-TP ESTADO DO

Aviso de Licitação Tomada de Preços n° 2020010902-TP ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020010902-TP.O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribara - CE, toma público para conhecimento dos interessados que, no próximodia 31 de Janeiro de 2020 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguaribara, localizada na Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamentoMENOR PREÇO, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE, o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara - CE, 13 DE JANEIRO de 2020. GEOVANE DA SILVA ALVES - PRESIDENTE DA CPL. A SER PUBLICADO: D.O.U - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DATA: 15/01/2020. A FATURAR: SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS. Centro Administrativo Porcino Maia Av. Bezerra de Menezes, 350 -Centro- Jaguaribara — Ceará - CEP: 63.490.000 — Telefone: 88 — 3568.4534 •.'t/Jiu T . iiiii tl/tlTít- ib i >f / / IliiíiiUlít. ' DIÁRIO OFICIAL DA UNTAO - seção 3 ISSN 1677-7069 N2 10, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Na 2/2020-DIV PREGÃO PRESENCIAL N » SS-PP001/20 A Prefeitura Municipal de Itarema-CE, através das diversas -

Cnpj: 07.442.981/0001-76 Centro Administrativo Porcino Maia a V

Prefeitura Municipal de Jaguaribara -CEARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CNPJ: 07.442.981/0001-76 CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA A V. BEZERRA DE MENEZES, 350 -CENTRO - JAGUARIBARA - CEARÁ -CEP: 63490-000 CONCURSO PÚBLICO JAGUARIBARA 2011 VOLUME I P r e f e it u r a M u n ic ip a l d e J a g u a r ib a r a - CEARÁ S e c r e t a r ia D e P lanejamento , A dministração E F in a n ç a s . Centro Administrativo Porcino Maia Avenida Bezerra de Menezes, 350 -Centro- Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490-000 CNPJ -07.442.981/0001-76 Concurso Público Jaguaribara 2011 Poder Executivo Municipal Prefeitura Municipal de Jaguaribara E stado do C eará GABINETE DO PREFEITO LEI N° 774/2011, DE 06 DE JULHO DE 2011. CRIA NOVOS CARGOS E ACRESCENTA VAGAS A CARGOS EXISTENTES, PARA PROVIMENTO EFETIVO NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA JAGUARIBARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Municipal, os cargos de provimento efetivo, cujas denominações e quantitativos estão especificadas nos ANEXO I e II, parte integrante desta Lei. § 1o Os cargos criados, convalidados e especificados no ANEXO I desta Lei são cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, onde fica definido o número de vagas abertas ao concurso público. -

Entre O Espaço Projetado E O Espaço Vivido:1 Indicadores De Um Arranjo Espacial Na Geografia Da Nova Jaguaribara

ENTRE O ESPAÇO PROJETADO E O ESPAÇO VIVIDO:1 INDICADORES DE UM ARRANJO ESPACIAL NA GEOGRAFIA DA NOVA JAGUARIBARA Maria Anezilany Gomes do Nascimento2 RESUMO Este artigo apresenta a cidade de Nova Jaguaribara, planejada e construída para reassentar os moradores de Jaguaribara, hoje inun- dada pelo açude Castanhão, construído no Médio Vale do Jaguari- be, Ceará. A fala dos moradores, através da qual foi possível inter- pretar as percepções e o sentimento com relação ao novo arranjo espacial, constituiu-se em uma importante ferramenta metodológi- ca, sobretudo quando aliada às observações e à cartografia da cida- de. A distância do rio Jaguaribe, importante variável da pesquisa, o aumento no custo de vida, em virtude dos novos serviços e equi- pamentos urbanos e a falta de reestruturação econômica (embora este item estivesse assegurado no Projeto Nova Jaguaribara) resul- taram em dificuldades cotidianamente sentidas pelo jaguaribarense, ao se ver diante da necessidade de reconstruir o seu lugar, na nova cidade. Palavras-chave: Espaço vivido. Lugar. Jaguaribarense. Geografia Cultural. ABSTRACT This article presents Nova Jaguaribara town, designed and built to replace the inhabitants of old Jaguaribara, today overflown by Castanhão pond (built in Medium Valley of the Jaguaribe, Ceará). The liver’s opinion through which was possible to decodificate feelings and perceptions of the new spacial arrangement. It was a relevant methodological tool, when linked to the cartography and observation. The farness of Jaguaribe river, an important variant of this research, the increasing cost of life, because of new urban equipments and the lack of an economical reestructure (although this item was assured by the Project New Jaguaribara) resulted in the difficulties, daily felt at the occasion they face the building of their place, in the new town. -

Governo Do Estado Do Ceará Secretaria Da Infra-Estrutura – Seinfra Prefeitura Municipal De Jaguaribara

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA – SEINFRA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DA CIDADE DE JAGUARIBARA R.FURLANI OUTUBRO/2001 PEU/ JAGUARIBARA Plano de Estruturação Urbana GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Tasso Ribeiro Jereissati SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Francisco de Queiroz Maia Junior PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA Cristiano Peixoto Maia ELABORAÇÃO Alexandre Landim – Arquiteto / Advogado Beatriz Nozari de Carvalho, Dra. – Arquiteta Mônica Fiúza Gondim, M. – Arquiteta Mariana Furlani – Arquiteta Elton Timbó – Arquiteto Jeanine Caminha – Arquiteta Geovana Cartaxo – Advogada EQUIPE TÉCNICA Ana Maria Brito – Economista Iracema Melo - Pedagoga Danielle Costa - Arquiteta Aline Barroso - Arquiteta Alexandre Jacó - Arquiteto Paulo Márcio Vieira – Engenheiro Civil COMPUTAÇÃO GRÁFICA Márcio Wilter Rosemberg Jacinto 2 PEU/ JAGUARIBARA Plano de Estruturação Urbana SUMÁRIO RELAÇÃO DE MAPAS E CROQUIS ..................................................................... 06 RELAÇÃO DE QUADROS ................................................................................. 07 RELAÇÃO DE REDUÇÕES E ABREVIAÇÕES .............................................. 08 APRESENTAÇÃO ............................................................................................ 09 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 11 1.1 ORIGEM DO TRABALHO ................................................................................. 11 1.2 OBJETIVOS