Interview Mit Martin Kunz (MK)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Commesse Pubbliche E Della Programmazione

telefono +41 91 814 27 77 Repubblica e Cantone del Ticino fax +41 91 814 27 39 Dipartimento del territorio Divisione delle costruzioni e-mail [email protected] Area del supporto e del coordinamento url www.ti.ch/dc-commesse Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione Commesse di costruzione Foglio ufficiale Lotto Gara di appalto per Categoria Rientro offerte Data delibera Deliberatario Importo 160 - 2021 MP-SC Strade cantonali Opere di 20.10.2021 2022-2023 Manutenzione strade biennio pavimentazione settore 1 2022-2023 Settore 1 160 - 2021 MP-SC Strade cantonali Opere di 20.10.2021 2022-2023 Manutenzione strade biennio pavimentazione settore 2 2022-2023 Settore 2 160 - 2021 MP-SC Strade cantonali Opere di 20.10.2021 2022-2023 Manutenzione strade biennio pavimentazione settore 3 2022-2023 Settore 3 144 - 2021 3188.601 Comune di Bellinzona - Quartieri di Opere da 21.09.2021 Preonzo e Gnosca impresario Sistemazione terreni agricoli con costruttore materiale proveniente dalla camera di ritenuta Pian Perdasc - Valegion Situazione al: 02.10.2021 (commesse di costruzione) Pagina 1/4 133 - 2021 0810.101 Moderazione traffico e messa in Opere da 09.09.2021 sicurezza camminamenti pedonali impresario Comune di Novazzano costruttore Programma di agglomerato del Mendrisiotto PAM 1 Tratto Genestrerio ? Chiasso, Via Casate 108 - 2021 0234.201 SC - PA398, Fornasette - Ponte Tresa - Opere da 29.07.2021 Agno - Ostariet-ta impresa Comuni di Caslano, Magliaso e Pura generale di Migliorie stradali, opere di risanamento costruzione manufatti e risanamento -

Respiratory Adaptation to Climate in Modern Humans and Upper Palaeolithic Individuals from Sungir and Mladeč Ekaterina Stansfeld1*, Philipp Mitteroecker1, Sergey Y

www.nature.com/scientificreports OPEN Respiratory adaptation to climate in modern humans and Upper Palaeolithic individuals from Sungir and Mladeč Ekaterina Stansfeld1*, Philipp Mitteroecker1, Sergey Y. Vasilyev2, Sergey Vasilyev3 & Lauren N. Butaric4 As our human ancestors migrated into Eurasia, they faced a considerably harsher climate, but the extent to which human cranial morphology has adapted to this climate is still debated. In particular, it remains unclear when such facial adaptations arose in human populations. Here, we explore climate-associated features of face shape in a worldwide modern human sample using 3D geometric morphometrics and a novel application of reduced rank regression. Based on these data, we assess climate adaptations in two crucial Upper Palaeolithic human fossils, Sungir and Mladeč, associated with a boreal-to-temperate climate. We found several aspects of facial shape, especially the relative dimensions of the external nose, internal nose and maxillary sinuses, that are strongly associated with temperature and humidity, even after accounting for autocorrelation due to geographical proximity of populations. For these features, both fossils revealed adaptations to a dry environment, with Sungir being strongly associated with cold temperatures and Mladeč with warm-to-hot temperatures. These results suggest relatively quick adaptative rates of facial morphology in Upper Palaeolithic Europe. Te presence and the nature of climate adaptation in modern humans is a highly debated question, and not much is known about the speed with which these adaptations emerge. Previous studies demonstrated that the facial morphology of recent modern human groups has likely been infuenced by adaptation to cold and dry climates1–9. Although the age and rate of such adaptations have not been assessed, several lines of evidence indicate that early modern humans faced variable and sometimes harsh environments of the Marine Isotope Stage 3 (MIS3) as they settled in Europe 40,000 years BC 10. -

Tectonics of the Lepontine Alps: Ductile Thrusting and Folding in the Deepest Tectonic Levels of the Central Alps

Swiss J Geosci (2013) 106:427–450 DOI 10.1007/s00015-013-0135-7 Tectonics of the Lepontine Alps: ductile thrusting and folding in the deepest tectonic levels of the Central Alps Albrecht Steck • Franco Della Torre • Franz Keller • Hans-Rudolf Pfeifer • Johannes Hunziker • Henri Masson Received: 9 October 2012 / Accepted: 29 May 2013 / Published online: 17 July 2013 Ó Swiss Geological Society 2013 Abstract The Lepontine dome represents a unique region Adriatic indenter. The transverse folding F4 was followed in the arc of the Central and Western Alps, where complex since 30 Ma by the pull-apart exhumation and erosion of the fold structures of upper amphibolite facies grade of the Lepontine dome. This occurred coevally with the formation deepest stage of the orogenic belt are exposed in a tectonic of the dextral ductile Simplon shear zone, the S-verging half-window. The NW-verging Mont Blanc, Aar und Gott- backfolding F5 and the formation of the southern steep belt. hard basement folds and the Lower Penninic gneiss nappes of Exhumation continued after 18 Ma with movement on the the Central Alps were formed by ductile detachment of the brittle Rhone-Simplon detachment, accompanied by the N-, upper European crust during its Late Eocene–Early Oligo- NW- and W-directed Helvetic and Dauphine´ thrusts. The cene SE-directed underthrust below the upper Penninic and dextral shear is dated by the 29–25 Ma crustal-derived aplite Austroalpine thrusts and the Adriatic plate. Four underthrust and pegmatite intrusions in the southern steep belt. The zones are distinguished in the NW-verging stack of Alpine cooling by uplift and erosion of the Tertiary migmatites of the fold nappes and thrusts: the Canavese, Piemont, Valais and Bellinzona region occurred between 22 and 18 Ma followed Adula zones. -

I Moltiplicatori D'imposta Nel Canton Ticino 2010—2017

I moltiplicatori d’imposta nel Canton Ticino 2010—2017 Febbraio 2018 fiduciariaMega SA Gentili lettori, come ogni anno, vi proponiamo il resoconto aggiornato dei moltiplicatori comunali validi nel Cantone Ticino per il periodo 2010-2017, nonché la cronistoria delle aggregazioni comunali, il cui effetto fiscale si è evidenziato entro la fine dell’anno 2017. Di principio, gli effetti fiscali per i Comuni aggregati si manifestano nell’anno successivo a quello della fusione politica dei Comuni, ovvero dopo l’elezione del Consiglio comunale e del Municipio. Nell’ultimo ventennio le aggregazioni comunali ci hanno unito in nuovi grandi centri e Comuni; alla fine del 2017 si contano 115 Comuni politici ed è interessante il paragone con il 1995 quando se ne censivano ancora ben 245. Questo processo di aggregazione è tuttora in atto, basta guardare i progetti in corso, non ancora votati, che riguardano in particolare le valli Leventina, Maggia e Verzasca. Dopo due anni di stallo, nel 2017 assistiamo agli effetti fiscali di due aggregazioni: Faido, Comune che si era già aggregato una prima volta nel 2006, poi nel 2013 e ora ingloba il Comune di Sobrio; Onsernone, alla sua seconda aggregazione dopo quella del 2005, aggrega ora quattro Comuni (Gresso, Isorno, Mosogno e Vergeletto). I moltiplicatori comunali confermano una situazione stabile e i mutamenti sono stati lievi anche nel 2017. Degli attuali Comuni, 113 hanno confermato il moltiplicatore dell’anno precedente. Il Sopraceneri si mostra più in movimento con 11 variazioni rispetto al Sottoceneri con 6. Le riduzioni di moltiplicatore (9: Balerna, Campo Vallemaggia, Castel S. Pietro, Cresciano, Iragna, Novaggio, Onsernone, Osogna, Preonzo) sono superiori per numero rispetto agli aumenti (8: Ascona, Bissone, Bodio, Centovalli, Gordola, Monteggio, Pianezzo, Pontre Capriasca). -

Technical Note About the Monitoring of Hydromorphological Restoration/Management of the Maggia River (Switzerland)

Case Study 3: Maggia, ETH Zurich Technical note about the monitoring of hydromorphological restoration/management of the Maggia River (Switzerland) Project: HyMoCARES Work package: WPC. Communication Activity: Web Site Deliverable: Case Study 3 Status: 1st draft Date: 15-09-2017 Authors: ETH Zurich Revision: All the PPs Approval: PP1 APC_PAB Case Study 3: Maggia, ETH Zurich CONTENTS 1. GENERAL PRESENTATION OF THE STUDY SITE 1 2. HYDROMORPHOLOGICAL RESTORATION/MANAGEMENT 4 2.1 HUMAN INDUCED ALTERATIONS OF FLOW 4 2.2 HUMAN INDUCED ALTERATIONS OF SEDIMENT 5 3. MONITORING ACTIVITIES 6 REFERENCES 8 Case Study 3: Maggia, ETH Zurich 1. General presentation of the study site The river Maggia originates in the north-western Alps near the Cristallina mountain and flows through the Sambuco, the Lavizzara, and the Maggia Valley into Lake Maggiore between Ascona and Locarno forming a delta. The Maggia Valley, presented in Figure 1, is an alpine area of 592 km2. Located upstream of Ponte Brolla (216 m a.s.l.) in Canton Ticino in Switzerland, the Maggia Valley lies in the southern part of the Swiss Alps and rises up to 3272 m a.s.l. at Mount Basòdino, which contains the only remnant glacier in the catchment. The geology of the catchment is predominantly composed of gneiss and granite as nearly the entire catchment lies in the Penninic basement. Figure 1: Location of the study area (Maggia Valley) and the concerned river section The climate is Mediterranean with a long-term mean annual rainfall of approximately 1730 mm (Cevio, 1901-2016). Summers are relatively dry and heavy rainfall typically occurs during autumn due to the combination of warm and humid air masses from the Mediterranean Sea with deep pressure cyclones. -

62 Ticino E Mesolcina

www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 62.000 Regione Ticino e Mesolcina Liniennetz Bellinzona Osogna– Monastero S. Maria Sauru (Pizzo di Claro) Scubiago sopra Claro Biasca San Nazzaro Gnosca– Lodrino– Biasca LUMINO Bellinzonese Bivio Lumino Bivio per Scubiago Ponton 20 21 21 Claro CappellettaLumino, PaeseAl Dazio Ponton 200 210 214 Mesocco 222 Claro, Paese 171 San Bernardino–Coira CLARO Sud Via S. Bernardino 213 Moleno 221 Cassero 221 Linea regionale Nord Alle Cave Polveriera Nord Basilea / Zurigo Linea locale/urbana PREONZO Preonzo, Paese 8 Polveriera 21 Airolo– Fermata in una sola Preonzo, Piazza Via Orbello direzione Bivio per Claro Via CantonaleRotondello 210 Capolinea Cusnà 171 Ponte Pacciaredo Gnosca, Centro CASTIONE Fermata apre nel 2021 Casa Comunale GNOSCA Rifugio Animali Linea ferroviaria 214 ARBEDO Castione, Chiesa Impianto a fune non incluso San Carpoforo Stazione 221 Carmagnola nel perimetro della CTA Burgaio al Maglio Zone abbonamenti CTA GORDUNO Molinazzo 21 Alla Rivetta al Ramone Scuola Media 2 210 Zone biglietti CTA Casa Greina Via Gerretta S. Anna Via Vallone S. Paolo Posta 21 31 Area attribuita a due zone tariali CTA Parco Giochi 210 310 al Persico Confine della zona CTA Bivio Galbisio Ocina FFS CTA: Comunità tariale Arcobaleno dalla Bett Lusanico Validità dal 13 dicembre 2020 Piazza Via Monte Gaggio Viale G. MottaMesolcina 214 Carasso 222 Scuola ARTORE 221 171 Media 1 Scuole Bellinzona, Stazione Via Lepori 221 Via Mirasole Via Malmera Bagno Pubblico 2 3 1 4 Pichitt Artore, Paese 222 Pian Lorenzo Bramantino Castello Montebello Viale Portone 20 Via Vela Castello Sasso Corbaro Espocentro 311 200 BELLINZONA 5 Ospedale 2 221 Von Mentlen Piazza Orico Belsoggiorno S. -

Ticino Locarno / Onsernone / Maggia / Verzasca Bellinzona / Riviera / Blenio / Leventina / Moesa Lugano / Mendrisio

Club Alpino Svizzero CAS Club Alpin Suisse Schweizer Alpen-Club Club Alpin Svizzer Glauco Cugini Ticino Locarno / Onsernone / Maggia / Verzasca Bellinzona / Riviera / Blenio / Leventina / Moesa Lugano / Mendrisio Guida d’arrampicata Guide d’escalade Kletterführer 4ª edizione e 4 édition 4. Auflage Edizioni del CAS Editions du CAS SAC Verlag 15 GIUMAGLIO A Falesia del piccone W 500 m 15’ 12 1X60 S A: Facile e comoda falesia ottimamente attrez- zata, adatta in inverno e nelle mezze stagio- ni, luogo ideale per corsi di roccia e inizianti. Accesso: A monte del paese un bel sentiero 5b 5a+ 5b+ 6a+ scalinato sale in direzione Arnau e Alpe Spluga, al 5b 5b+ 5c 5b 5b 5c 5b bivio con ometti una traccia si diparte in direzione 5c 5b+ ovest che in pochi minuti porta alla falesia. 5b A: Site d’escalade facile, confortable et très bien 5b+ 4c équipé. Idéal pour grimper l’hiver ou entre-saison 5b 5b 5b 5b et parfait pour les cours d’escalade ainsi que les 1 débutants. Accès : au-dessus du village, un joli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chemin formant des marches monte en direction 11 12 13 d’Arnau et de l’Alpe Spluga ; à la bifurcation signa- 14 lée par des cairns, une sente en direction de l’ouest 15 16 17 rejoint la paroi en quelques minutes. 18 19 20 A: Leichter, bequemer und ausgezeichnet abgesi- cherter Klettergarten, der sich für den Winter und 1 Free solo 5b 30 m V V T. Kammereck, S. Pantellini 2020 die Zwischensaison eignet und ideal ist für Klet- 2 Tre sassi 5b 25 m V V T. -

The Swiss in the United States

THE SW I SS I N THE UNI TE D STA TE S A Co mpilation — Prepafed for the Swin American Historical Society as tbe Second Volume ofits Publication: By JOHN PAUL VON GRUENINGE N E{ dfior SWISS-AMERICAN HISTORICAL SOCIETY MAD S W SC I ON, I ONSIN 1 9 4 0 CO PYRIGHT 1 940 SW ISS - AM ERI CAN HISTORI CA L SOCIETY b u c can n l mmo co u nuv u m MAN S ON, ww co s BOARD OF DIRECTORS MIL OH SCHAE FER President E J N , M d son W is. h r e St. a T o p , i , OF VON GRUENINGEN ce -P es dent PR . J . P . Vi r i ison W is. 2 02 5 a sonSt. a M di , M d , OB E T IESE ec d n -Sec eta R M . R R R R , or i g r ry i W n t Mad s n W s. 1 . a S M i , i o , A COB KRUESI C es nd n - Sec eta J , orr po i g r ry III. 140 en w orth Av e . a ar K il , Vill P k, REV HE DO E BO LLIGE Trearzzrer . O R . R T P , i n W s. n Av . a so 1 1 8 W . aw e 9 L , M di , G ST EDY Seeretar Refearc/a Co mmittee AU U RU , y l v el nd Oh o E. e a 808 ar ar Av e . S. 9 H v d , , C , i Y ! M EI New o N. -

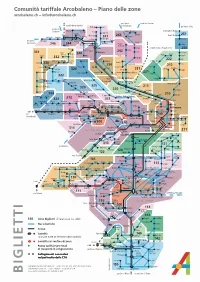

Piano Zone Biglietti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma Semione Malvaglia Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. Minusio Agarone Piano Gudo Sementina Artore Cavigliano Solduno per Palagnedra Corcapolo Golino Zandone Losone S. -

Mortalità Estiva in Ticino Nel 2003

Sezione sanitaria Ufficio del medico cantonale Dipartimento della sanità e della socialità Bellinzona LA MORTALITÀ ESTIVA IN TICINO NEL 2003 Indagine epidemiologica della mortalità e degli interventi di pronto soccorso per le persone anziane del Cantone Ticino durante i mesi giugno-agosto 2003 B. Cerutti, C. Tereanu, G. Domenighetti, M. Gaia, I. Bolgiani, M. Lazzaro, I. Cassis Salute pubblica n° 23 Agosto 2004 2 www.ti.ch/med ________________________________________________________________________ Citazione suggerita: B. Cerutti, C. Tereanu, G. Domenighetti, M. Gaia, I. Bolgiani, M. Lazzaro, I. Cassis. La mortalità estiva in Ticino nel 2003. Bellinzona: Ufficio del medico cantonale; 2004. Salute pubblica, n. 23 Collaborazione: Questo studio nasce da una collaborazione tra la Sezione sanitaria, l'Ufficio del medico cantonale e MeteoSvizzera. Un particolare ringraziamento sia ri- volto al Direttore generale della Federazione Canto- nale Ticinese Servizi Autoambulanza (FCTSA) e alle case per anziani del Cantone Ticino che hanno con- tribuito, per la preziosa collaborazione nel rileva- mento dei dati necessari alla realizzazione dello stu- dio. Autori: Bernard Cerutti, PhD (1) Carmen Tereanu, MD (2) Gianfranco Domenighetti, Prof., PhD (2) Marco Gaia, Meteorologo (3) Iva Bolgiani, PhD (2) Mario Lazzaro, MD, MPH (1) Ignazio Cassis, MD, MPH (1) (1) Ufficio del medico cantonale, DSS, Ticino (2) Sezione sanitaria, DSS, Ticino (3) MeteoSvizzera, Locarno Monti, Ticino Nota: Per semplificare la lettura del testo abbiamo optato per l'impiego della -

Immobiliare Ticino

Kontakt Beat Geiersberger Telefon : +41/79/643 78 67 E-Mail : [email protected] Büro : Geiersberger Immobilien Adresse : 6600 Locarno, Via Ciseri 2b Weitere Objekte von diesem Makler Grunddaten Objekt Nummer: 4180/3172 Objekt Typ: Haus Bundesland: Tessin Adresse: 6674 Someo Kaufpreis: CHF 345.000,- Wohnfläche: ca. 150,00 m² Zimmer: 5 Beschreibung 5-Zimmer-Einfamilienhaus / casa di 5 locali nel nucleo Standort | Umgebung 6674 Someo, Nucleo Region: Maggiatal Wohnfläche: ca. 150 m2 Grundstückfläche:ca. 75 m2 Etagen: 3 Zustand: gut Bad/Dusche/WC: 2 Heizung: Kamin, Schwedenofen Zweitwohnsitz: ja, möglich Parkplatz: öffentliche Lage: sehr ruhig Aussicht: ja Schulen: ja Einkauf: ja öffentlicher Verkehr: 300m Distanz nächste Stadt: 20km Distanz Autobahn: 42km Beschreibung Dieses 5 ½-Zimmer-Dorfhaus liegt an sehr ruhiger Lage im Dorfkern von Someo im mittleren Maggiatal. Das alte Tessiner Dorfhaus befindet sich in einem guten Bauzustand. Es versprüht ein rustikales Wohnambiente. Im Erdgeschoss gelangt man vom Eingang in die Wohnküche mit Kamin und in ein Zimmer. Hier ist auch eine grosse Dusche/WC eingebaut. Im 1. Obergeschoss befinden sich zwei Zimmer und ein Bad/WC. Im 2. Obergeschoss befinden sich der Wohnraum mit Schwedenofen, ein kleines Zimmer und im Korridor ist noch eine Küche eingebaut. Das Haus verfügt über einen grossen Estrich und einen Kellerraum. in die grossflächige Wohnküche mit Kochinsel und grossem Esstisch. Nebenan liegt der heimelige Wohnraum mit Kamin. Das Haus ist nicht mit dem Auto nicht direkt erreichbar. Im Umkreis von 200 m gibt es verschiedene Gratisparkplätze der Gemeinde. In ca. 20 Fahrminuten erreicht man Locarno und den Lago Maggiore. Die Autobahn A2 in Bellinzona-Süd ist 40 Minuten entfernt. -

Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine Written Language: Guidelines and Criteria

Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine written language: guidelines and criteria. Part III. Morphology, II: adjectives, pronouns, invariables Claudi Meneghin Institud de studis Rhaeto-Cisalpins <[email protected]> Abstract This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary Rhaeto-Cisalpine written language, including ISO 639-3 Piedmontese, Lig- urian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot and Friulian. Following the assumptions and the conclusions of Part I we deal with the morphology of the adjective, adverb and invariables in the Padanese varieties. Keywords: Rhaeto-Cisalpine, Padanese, written language, parts of the speech, morphology, Piedmontese, Ligurian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot, Friulian, classical and ancient Lombard. Received: 25.ii.2009 – Accepted: 25.x.2009 Table of Contents 1 Introduction 2 The adjective: making up the feminine inflexion 3 The demonstrative pronoun/adjective 4 The possessive pronoun/adjective 5 Relative and interrogative pronouns/adjectives 6 Indefinite pronouns/adjectives 7 The numerals 8 The adverb 9 Prepositions 10 Conjunctions Appendix Acknowledgements References 37 Ianua. Revista Philologica Romanica ISSN 1616-413X Vol. 9 (2009): 37–94 http://www.romaniaminor.net/ianua/ c Romania Minor 38 Claudi Meneghin 1 Introduction This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary written- language system for the Rhaeto-Cisalpine (or Padanese) domain. The general framework we are working in is described in part I (Meneghin 2007) and II (Meneghin 2008) of this work; as far as specifically morphological issues are concerned, the reader is specifically referred to the introduction of Part II. This paper deals with matters related to the morphology of adjectives, pronouns and invariables in the Padanese varieties.