Transformaciones En El Trabajo Y Sus

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

5Bcf43a74d065 202 Zonashom

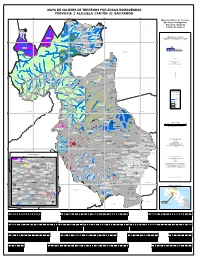

MAPA DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS PROVINCIA 2 ALAJUELA CANTÓN 02 SAN RAMÓN 420000 430000 440000 450000 A La Fo rtu Finca Educativa Don Juanna Mapa de Valores de Terrenos El Jauuri Finca Ofelia o r Q r u u nm eb por Zonas Homogéneas B r ad o 2 02 13 R17/U17 a í P R i ed ra Cerro Blanco 2 02 13 U19 Empacadora Santa Fe 2 02 13 R04/U04ænm Provincia 2 Alajuela Volcano Gold 2 02 13 R18/U18 Cabinas Taboo nmæ 2 02 13 R06/U06 Caserío El Banco a rit ed Pi a Cantón 02 Alajuela ad ao Plaza br ac Canopy El Desafío e C Qu da ænm ra eb Qu a Concepción gu rrito ha Bu c Río ha Plaza C Castillo Nuevo Cerro Chato 2 02 13nmæ R05/U05 ío Ebaisnmæ R 2 02 nm13æ U03 s a c n a 2 02 13 R15/U15 l B Cementerio tinas Cris ebrada s Q Qu a u Q ñ e u æ e b a nm e P r n b a o u r Caserío Cerro Alegre Cairo 2 02 13 R07/U07 í d t a r a d æ R o a nm D F F a lo o n í r s e 2 02 13 R02/U02 t a R s j a o R Urb. La Cruz lle 2 02 13 U26 Q a u C e Linda Vista Ministerio de Hacienda b 2 02 13 R21/U21 ra d a 2 02 13 R16 Villa Vila æ P hachagüita a Quebrada C nm j nmColono a Finca La Bonanza Órgano de Normalización Técnica nm 2 02 13 R01/U01æ 2 02 13 U20 Q ue Cerro Los Perdidos br ad a 2 02 13 R08/U08 Gr æ an Hotel Bosques 2 02 13 R22/U22 de nm 2 02 13 R25/U25 1150000 Tilarán 1150000 ænm Hotel Chachagua Rain Forest Quintas La Pradera Coco Loco Canal 2 02 13 U09 Planta Hidroeléctrica Peñas Blancas 2 02 13 R14 Texas AyM University Plaza 2 02 13 R24/U24 nm 2 02 13 U11 Fila Delio Herrea ænm Cruz Roja Finca Cocoritos Plantel del ICE 2 02 13 U23 PEÑAS BLANCAS æ R ío C San Carlos a R 2 02 13 R10/U10 ñ ío o A 2 02 13 R12/U12 nm s N gu a o e l G l g a i r ta Ca La Altura o lle b Ra a d J io C o ima í nm R Q Q u e A ls u e a b L e b m E a b r T r a i a d g r d a a a S P a a l v i t a r s l a a l n Zona de Protección a C Aprobado por: Poco Sol Qu eb ra San Miguel A Florencia da T ar gu Pueblo Nuevo as al 2 02 14 R12/U12 nmæ Ing. -

Codigos Para Provincia – Canton – Distrito Región Agrícola – Categoría Urbana Y Area Demográfica

CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA (CELADE) CENSOS DE 1963 CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REPÚBLICA DE COSTA RICA Instrucciones para la Crítica y Codificación DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS RODRIGO BOLAÑOS SANCHEZ Director General de Estadística y Censos LIC. RENE SANCHEZ B. Sub-Director FRANCISCO AMADOR SANCHEZ Jefe Departamento de Censos FABIO VIQUEZ NUÑEZ Jefe Sección Censo de Población y Vivienda 2 INDICE Página Introducción ....................................................................................................................................... 6 PRIMERA PARTE ASPECTOS GENERALES I.- Confidencialidad de los Datos. Ley General de Estadística .......................................................... 7 II.- Adiestramiento del Personal......................................................................................................... 7 III.- Organización del Trabajo............................................................................................................ 7 IV.- Instrucciones Generales .............................................................................................................. 8 SEGUNDA PARTE CRITICA Y CODIFICACION DEL CENSO DE VIVIENDA I.- Generalidades ................................................................................................................................ 10 II.- Identificación................................................................................................................................ 10 l.- Crítica............................................................................................................................................ -

Nombre Del Comercio Provincia Distrito Dirección Horario

Nombre del Provincia Distrito Dirección Horario comercio Almacén Agrícola Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala Aguas Claras, Cruce Del L-S 7:00am a 6:00 pm Aguas Claras Higuerón Camino A Rio Negro Comercial El Globo Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala Aguas Claras, contiguo L - S de 8:00 a.m. a 8:00 al Banco Nacional p.m. Librería Fox Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala Aguas Claras, frente al L - D de 7:00 a.m. a 8:00 Liceo Aguas Claras p.m. Librería Valverde Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala, Aguas Claras, 500 norte L-D de 7:00 am-8:30 pm de la Escuela Porfirio Ruiz Navarro Minisúper Asecabri Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala Aguas Claras, Las Brisas L - S de 7:00 a.m. a 6:00 400mts este del templo católico p.m. Minisúper Los Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala, Aguas Claras, Cuatro L-D de 6 am-8 pm Amigos Bocas diagonal a la Escuela Puro Verde Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala Aguas Claras, Porvenir L - D de 7:00 a.m. a 8:00 Supermercado 100mts sur del liceo rural El Porvenir p.m. (Upala) Súper Coco Alajuela Aguas Claras Alajuela, Upala, Aguas Claras, 300 mts L - S de 7:00 a.m. a 7:00 norte del Bar Atlántico p.m. MINISUPER RIO Alajuela AGUAS ALAJUELA, UPALA , AGUAS CLARAS, L-S DE 7:00AM A 5:00 PM NIÑO CLARAS CUATRO BOCAS 200M ESTE EL LICEO Abastecedor El Alajuela Aguas Zarcas Alajuela, Aguas Zarcas, 25mts norte del L - D de 8:00 a.m. -

Institucion Codigo Presupuestario Clase De Puesto Especialidad Direccion Regional Circuito Puesto Provi

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE ASIGNACION DEL RECURSO HUMANO UNIDAD ADMINISTRATIVA PUESTOS VACANTES PARA COMPROMETER EN PROPIEDAD; ART 15 CODIGO DIRECCION N° PEDIMENTO UBICACION/ INSTITUCION PRESUPUESTARIO CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD REGIONAL CIRCUITO PUESTO PROVINCIA CANTON DISTRITO NOCTURNO SERVIDOR INTERINO IDENTIFICACION ESTRATO OBSERVACION MEP-00233-2016 PARRITA 57301-68-3755 COCINERO SIN ESPECIALIDAD AGUIRRE 03 440108 PUNTARENAS PARRITA PARRITA N/A RAMIREZ SILVA ANA 601390684 CALIFICADO MEP-00195-2016 MARIA LUISA DE CASTRO 57301-68-3772 COCINERO SIN ESPECIALIDAD AGUIRRE 01 440220 PUNTARENAS AGUIRRE QUEPOS N/A ROJAS VILLARREAL MELISSA 603270328 CALIFICADO MEP-00161-2017 FINCA LLORONA 57301-68-3774 COCINERO SIN ESPECIALIDAD AGUIRRE 02 440239 PUNTARENAS AGUIRRE QUEPOS N/A CESPEDES PEREZ LIDIA 602110454 CALIFICADO DIRECCION REGIONAL MEP-00117-2014 EDUCACION 55700-44-223 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 SERVICIOS BASICOS AGUIRRE DRE 402826 PUNTARENAS AGUIRRE QUEPOS N/A CERDAS MACHADO GUISELLE 602810609 OPERATIVO DIRECCION REGIONAL MEP-00808-2014 EDUCACION 55700-44-223 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 SIN ESPECIALIDAD AGUIRRE DRE 402829 PUNTARENAS AGUIRRE QUEPOS N/A ZELEDON PRADO MARCO 900900846 OPERATIVO MEP-00401-2015 LA INMACULADA 57301-68-3700 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 SIN ESPECIALIDAD AGUIRRE 01 439723 PUNTARENAS AGUIRRE QUEPOS N/A ERIC MAURICIO VENEGAS GRIJALBA 602650525 OPERATIVO MEP-00756-2014 LAS BRISAS 57301-68-3719 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 -

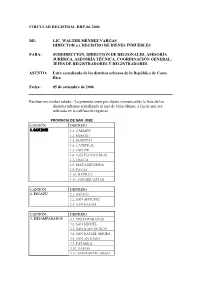

Circular Registral Drp-06-2006

CIRCULAR REGISTRAL DRP-06-2006 DE: LIC. WALTER MÉNDEZ VARGAS DIRECTOR a.i. REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PARA: SUBDIRECCIÓN, DIRECCIÓN DE REGIONALES, ASESORÍA JURÍDICA, ASEOSRÍA TÉCNICA, COORDINACIÓN GENERAL, JEFES DE REGISTRADORES Y REGISTRADORES. ASUNTO: Lista actualizada de los distritos urbanos de la República de Costa Rica Fecha: 05 de setiembre de 2006 Reciban mi cordial saludo. La presente tiene por objeto comunicarles la lista de los distritos urbanos actualizada al mes de Julio último, a fin de que sea utilizada en la califiación registral. PROVINCIA DE SAN JOSE CANTÓN DISTRITO 1. SAN JOSE 1.1. CARMEN 1.2. MERCED 1.3. HOSPITAL 1.4. CATEDRAL 1.5. ZAPOTE 1.6. SAN FCO DOS RIOS 1.7. URUCA 1.8. MATA REDONDA 1.9. PAVAS 1.10. HATILLO 1.11. SAN SEBASTIAN CANTÓN DISTRITO 2. ESCAZU 2.1. ESCAZU 2.2. SAN ANTONIO 2.3. SAN RAFAEL CANTÓN DISTRITO 3. DESAMPARADOS 3.1. DESAMPARADOS 3.2. SAN MIGUEL 3.3. SAN JUAN DE DIOS 3.4. SAN RAFAEL ARRIBA 3.5. SAN ANTONIO 3.7. PATARRA 3.10. DAMAS 3.11. SAN RAFAEL ABAJO 3.12. GRAVILIAS CANTÓN DISTRITO 4. PURISCAL 4.1. SANTIAGO CANTÓN DISTRITO 5. TARRAZU 5.1. SAN MARCOS CANTÓN DISTRITO 6. ASERRI 6.1. ASERRI 6.2. TARBACA (PRAGA) 6.3. VUELTA JORCO 6.4. SAN GABRIEL 6.5.LEGUA 6.6. MONTERREY CANTÓN DISTRITO 7. MORA 7.1 COLON CANTÓN DISTRITO 8. GOICOECHEA 8.1.GUADALUPE 8.2. SAN FRANCISCO 8.3. CALLE BLANCOS 8.4. MATA PLATANO 8.5. IPIS 8.6. RANCHO REDONDO CANTÓN DISTRITO 9. -

Oficina Subregional De Grecia

Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica Oficina Subregional de Grecia Informe de Caracterización Básica Territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero Costa Rica, 2016 Tabla de contenidos Lista de Cuadros ................................................................................................................................... i Lista de Ilustraciones ...........................................................................................................................iii Lista de Gráficos ................................................................................................................................. iv Glosario de acrónimos y siglas............................................................................................................ v Resumen .............................................................................................................................................. vi Introducción ........................................................................................................................................ 1 1. Contexto de los territorios Inder .................................................................................................. 5 1.1. Los Territorios Rurales ............................................................................................... 5 1.2. Caracterización del área de trabajo ........................................................................... 8 2. Objetivos .................................................................................................................................. -

M Emoria I Nstitucional 2 0

M e m o r i a I n s t i t u c i o n a l 2 0 0 6 M e m o r i a I n s t i t u c i o n a l CCSS 2 0 0 6 Índice Presentación 5 Aspectos generales 7 • Introducción 8 • Cobertura 9 • Prestaciones en dinero 13 • Ingresos y gastos 14 • Imagen de la Institución 22 Capítulo I Estructura Organizacional 24 • Introducción 25 • Miembros de Junta Directiva 26 • Miembros de la Administración Superior 28 • Misión y Visión Institucional 30 • Organigrama institucional 31 • Regionalización de Establecimientos de Salud, mapa 33 • Hospitales Nacionales, Especializados. Regionales y Periféricos 34 • Áreas de Salud y EBAIS, por Región Programática, a diciembre del 2006 35 • Regionalización de Sucursales, mapa 52 • Listado actualizado a diciembre del 2006 por región de las Sucursales y Agencias. 53 Capítulo II Servicios en cada región del país. Gerencia Médica 54 • Introducción 55 • Nuestra producción en salud 55 • Información general 68 • Capacitación 74 • Las personas: Eje de nuestra atención 78 Capítulo III Solidaridad: principio fundamental de nuestro Sistema de Pensiones 80 • Introducción 81 • Aplicación de la reforma al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 81 • Mejora en la gestión de beneficios del Seguro IVM 82 • Régimen No Contributivo de Pensiones. Aumento solidario para quienes menos tienen 84 • Inversiones del Seguro IVM: se incrementan los rendimientos 85 • Resultados en la colocación de créditos hipotecarios 88 • Prestaciones Sociales 90 3 M e m o r i a I n s t i t u c i o n a l CCSS 2 0 0 6 Capítulo IV Impacto en morosidad y recaudación. -

Provincia Nombre Provincia Cantón Nombre Cantón Distrito Nombre

Provincia Nombre Provincia Cantón Nombre Cantón Distrito Nombre Distrito Barrio Nombre Barrio 1 San José 1 San José 1 CARMEN 1 Amón 1 San José 1 San José 1 CARMEN 2 Aranjuez 1 San José 1 San José 1 CARMEN 3 California (parte) 1 San José 1 San José 1 CARMEN 4 Carmen 1 San José 1 San José 1 CARMEN 5 Empalme 1 San José 1 San José 1 CARMEN 6 Escalante 1 San José 1 San José 1 CARMEN 7 Otoya. 1 San José 1 San José 2 MERCED 1 Bajos de la Unión 1 San José 1 San José 2 MERCED 2 Claret 1 San José 1 San José 2 MERCED 3 Cocacola 1 San José 1 San José 2 MERCED 4 Iglesias Flores 1 San José 1 San José 2 MERCED 5 Mantica 1 San José 1 San José 2 MERCED 6 México 1 San José 1 San José 2 MERCED 7 Paso de la Vaca 1 San José 1 San José 2 MERCED 8 Pitahaya. 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 1 Almendares 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 2 Ángeles 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 3 Bolívar 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 4 Carit 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 5 Colón (parte) 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 6 Corazón de Jesús 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 7 Cristo Rey 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 8 Cuba 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 9 Dolorosa (parte) 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 10 Merced 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 11 Pacífico (parte) 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 12 Pinos 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 13 Salubridad 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 14 San Bosco 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 15 San Francisco 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 16 Santa Lucía 1 San José 1 San José 3 HOSPITAL 17 Silos. -

Codigos Geograficos

División del Territorio de Costa Rica Por: Provincia, Cantón y Distrito Según: Código 2007 Código Provincia, Cantón y Distrito COSTA RICA 1 PROVINCIA SAN JOSE 101 CANTON SAN JOSE 10101 Carmen 10102 Merced 10103 Hospital 10104 Catedral 10105 Zapote 10106 San Francisco de Dos Ríos 10107 Uruca 10108 Mata Redonda 10109 Pavas 10110 Hatillo 10111 San Sebastián 102 CANTON ESCAZU 10201 Escazú 10202 San Antonio 10203 San Rafael 103 CANTON DESAMPARADOS 10301 Desamparados 10302 San Miguel 10303 San Juan de Dios 10304 San Rafael Arriba 10305 San Antonio 10306 Frailes 10307 Patarrá 10308 San Cristóbal 10309 Rosario 10310 Damas 10311 San Rafael Abajo 10312 Gravilias 10313 Los Guido 104 CANTON PURISCAL 10401 Santiago 10402 Mercedes Sur 10403 Barbacoas 10404 Grifo Alto 10405 San Rafael 10406 Candelaria 10407 Desamparaditos 10408 San Antonio 10409 Chires 105 CANTON TARRAZU 10501 San Marcos 10502 San Lorenzo 10503 San Carlos 106 CANTON ASERRI 10601 Aserrí 10602 Tarbaca o Praga 10603 Vuelta de Jorco 10604 San Gabriel 10605 La Legua 10606 Monterrey 10607 Salitrillos 107 CANTON MORA 10701 Colón 10702 Guayabo 10703 Tabarcia 10704 Piedras Negras 10705 Picagres 108 CANTON GOICOECHEA 10801 Guadalupe 10802 San Francisco 10803 Calle Blancos 10804 Mata de Plátano 10805 Ipís 10806 Rancho Redondo 10807 Purral 109 CANTON SANTA ANA 10901 Santa Ana 10902 Salitral 10903 Pozos o Concepción 10904 Uruca o San Joaquín 10905 Piedades 10906 Brasil 110 CANTON ALAJUELITA 11001 Alajuelita 11002 San Josecito 11003 San Antonio 11004 Concepción 11005 San Felipe 111 CANTON CORONADO -

LA GACETA N° 247 De La Fecha 23 12 2016

La Uruca, San José, Costa Rica, viernes 23 de diciembre del 2016 AÑO CXXXVIII Nº 247 60 páginas Pág 2 La Gaceta Nº 247 — Viernes 23 de diciembre del 2016 noventa y nueve metros con cincuenta y nueve decímetros cuadrados CONTENIDO (9899,59 m2), según plano catastrado N° H-cero ocho cero nueve seis nueve seis-dos cero cero dos (N° H-0809696-2002). Pág El lote a segregar, de la finca madre señalada en el párrafo anterior, Nº se describe de la siguiente manera: naturaleza, terreno destinado a PODER LEGISLATIVO juegos infantiles y parque recreativo; mide dos mil doscientos cincuenta Leyes ........................................................................ 2 metros cuadrados (2250 m2). Con un frente a calle pública de treinta Acuerdos .................................................................. 3 metros (30 m) y un fondo de setenta y cinco metros (75 m). Linda al PODER EJECUTIVO norte con El Colono S.A., Guillermo Solórzano Villalobos; al sur, con Decretos ................................................................... 3 Municipalidad de Sarapiquí; al este, con Municipalidad de Sarapiquí y, Acuerdos .................................................................. 3 al oeste, con calle pública con frente de treinta metros lineales (30 m), Resoluciones ............................................................ 9 de conformidad con el plano catastrado número cuatro-uno siete seis seis cuatro cinco cinco-dos cero uno cuatro (N° 4-1766455-2014). DOCUMENTOS VARIOS...................................... 11 El resto que se reserva -

Sede Occidente

Sede Occidente Cantón m2 % Acumulado Cantón m2 % Acumulado Cantón m2 % Acumulado San José 811 766 8,0% 8,0% Sarapiquí 109 509 1,1% 76,8% Atenas 42 604 0,4% 94,2% Alajuela 802 756 7,9% 15,9% Limón 106 871 1,1% 77,8% Coto Brus 39 262 0,4% 94,6% Abangares 703 620 6,9% 22,8% Liberia 104 272 1,0% 78,9% Poás 38 173 0,4% 94,9% Buenos Aires 629 255 6,2% 29,0% Desamparados 99 246 1,0% 79,8% Puriscal 35 509 0,3% 95,3% Heredia 378 659 3,7% 32,7% Paraíso 97 086 1,0% 80,8% Cañas 35 419 0,3% 95,6% Cartago 345 009 3,4% 36,1% El Guarco 94 260 0,9% 81,7% Tarrazú 32 526 0,3% 96,0% San Carlos 340 947 3,4% 39,5% Carrillo 90 408 0,9% 82,6% Aserrí 32 409 0,3% 96,3% Santa Ana 319 032 3,1% 42,6% Nicoya 89 655 0,9% 83,5% Vázquez de Coronado 32 356 0,3% 96,6% Santa Cruz 286 776 2,8% 45,4% Orotina 70 326 0,7% 84,2% Parrita 30 898 0,3% 96,9% Escazú 268 581 2,6% 48,1% Palmares 63 518 0,6% 84,8% Corredores 25 538 0,3% 97,1% Grecia 228 760 2,3% 50,3% San Rafael 62 279 0,6% 85,4% Jiménez 24 418 0,2% 97,4% Belén 226 693 2,2% 52,6% Naranjo 61 287 0,6% 86,0% Santa Bárbara 23 663 0,2% 97,6% Pococí 221 972 2,2% 54,7% Matina 60 835 0,6% 86,6% Alvarado 22 153 0,2% 97,8% La Unión 198 846 2,0% 56,7% Bagaces 60 635 0,6% 87,2% Valverde Vega 21 954 0,2% 98,0% Pérez Zeledón 191 046 1,9% 58,6% Moravia 58 699 0,6% 87,8% Hojancha 21 458 0,2% 98,3% Curridabat 183 705 1,8% 60,4% Talamanca 56 040 0,6% 88,4% Zarcero 21 209 0,2% 98,5% Garabito 181 857 1,8% 62,2% Turrialba 55 805 0,5% 88,9% Tilarán 20 938 0,2% 98,7% Goicoechea 174 105 1,7% 63,9% Siquirres 55 018 0,5% 89,4% Turrubares 18 070 -

IDRC-Mr173s Agroforestería Tropical

IDRC-MR173s Agroforestería Tropical Suplemento Bibliográfico No. 1 Claudia Monge, Compiladora Enero 1988 The lntemational Development Research Centre i~ a public corporation created b) the Parliament of Canada in 1970 to suppon research design1.-d to adapt science and technology to the needs of developing coumries. The Ccntre's activity is concentrated in ~i.\ sectors: agriculture, food and nutrition scic111:~; hcalth scien~; information sciences; ~ocial sciences; carth and cngineering ~cicnces; and com munications. IDRC is financed solely by the Parliament of Canada; its policies, hoy,cvcr, are sel by an intemational Board of Govemor\. The Ccnt~·s headquaners are in Ottawa, Canada. Regional offices are loaued in Afril:a, Asia, Latin America, and the Middle East. Le Centre de rechercbes pour le développemenl imcrnational, société publique créée en 1970 par une loi du Partement canadien, a pour mission d'appuyer des rcc herche~ 'isant a adaptor la science et la tech nologic aux bcsoins de!> pays en développcment: il concentre son activité dans ~ix ~ccccurs : agriculturc, alimema tion et nutrition; information; santé; sciencc) ~aciales; science~ de la terre et du génic et communications. Le CROi est financé entierement par le Park'ment cana dien, mai~ c'cst un Conseil des gouverncurs mtcrnational qui en determine l'orien ration et les poliúques. Établi a Ottawa CCanada), il a des bureau)( régionaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moycn·Oricnt. El Centro lnternacionaJ de Investigaciones para el Dc~arrollo es una corporación pública creada en 1970 por el Parlamento de Canadá con el objeto de apoyar la in\'estigación destinada a adaptar la ciencia y la tecnología a las necei.idadcs de los países en desarrollo.