Anabases, 26 | 2017 Benjamin Anderson Et Robert G

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ASOR Annual Meeting Academic Program—Wednesday - Thursday

ASOR Annual Meeting Academic Program—Wednesday - Thursday Start times for each paper are listed. Please note that 5 minutes of discussion time has been allotted after the stated length of each paper. 9:50am Asa Eger (University of North Carolina- Wednesday, NOVEMBER 17th Greensboro), “Divergent Umayyad and Abbasid Period Settlement Patterns on the A1 Salon D and E Islamic-Byzantine Frontier” (35 min.) 7:00-8:30pm A3 Salon B 7:00pm Morag Kersel (DePaul University) and 8:20-10:25am Michael Homan (Xavier University of Archaeology of Anatolia I: Current Work Louisiana), Presiding Theme: Papers will offer recent discoveries and analysis of data Welcome to the Annual Meeting (5 min.) for ongoing projects across Anatolia. Sharon R. Steadman 7:05pm Timothy P. Harrison (SUNY Cortland), Presiding (University of Toronto & ASOR Pres.), 8:20am Arkadiusz Marciniak (University of Poznan), Welcome and Introductions (5 min.) “Çatalhöyük East in the Second Half of the 7:10pm Kevin Fisher (Brown University), “Making 7th Millennium cal B.C. The Minutiae of Places in Late Bonze Age Cyprus” (20 min.) Social Change” (20 min.) Plenary Address DP Kevin Cooney (Boston University), “Change 7:30pm Edgar Peltenburg (University of in Lithic Technology as an Indicator of Edinburgh), “Fashioning Identity: Cultural Transformation During the Neolithic Workshops and Cemeteries at Prehis- Period at Ulucak Höyük in Western Turkey” toric Souskiou, Cyprus” (60 min.) (15 min.) 9:10am Jason Kennedy (Binghamton University, SUNY), “Use-Alteration Analysis of Thursday, NOVEMBER 18th Terminal Ubaid Ceramics From Kenan Tepe, Diyarbakir Province, Turkey” (20 min.) A2 Salon A 9:35am Timothy Matney (University oF Akron) 8:20am-10:25am and Willis Monroe (Brown University), “Recent Archaeology of Islamic Society Excavations at Ziyaret Tepe/Tushhan: Results Theme: This is one of two sessions devoted to the archaeology from the 2009-2010 Field Seasons” (20 min.) of Islamic societies, highlighting new methods and approaches. -

Osman Hamdi Bey and the Americans: Archaeology, Diplomacy, Art

Annika K. Johnson exhibition review of Osman Hamdi Bey and the Americans: Archaeology, Diplomacy, Art Nineteenth-Century Art Worldwide 11, no. 3 (Autumn 2012) Citation: Annika K. Johnson, exhibition review of “Osman Hamdi Bey and the Americans: Archaeology, Diplomacy, Art,” Nineteenth-Century Art Worldwide 11, no. 3 (Autumn 2012), http://www.19thc-artworldwide.org/autumn12/johnson-reviews-osman-hamdi-bey-and-the- americans. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art. Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. Johnson: Osman Hamdi Bey and the Americans: Archaeology, Diplomacy, Art Nineteenth-Century Art Worldwide 11, no. 3 (Autumn 2012) Osman Hamdi Bey and the Americans: Archaeology, Diplomacy, Art The Suna and Inan Kıraç Foundation Pera Museum, Istanbul October 14, 2011 – January 8, 2012 Archaeologists and Travelers in Ottoman Lands University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia September 26, 2010 – June 26, 2011 Catalogue: Osman Hamdi Bey and the Americans: Archaeology, Diplomacy, Art (Osman Hamdi Bey & Amerikalilar: Arkeoloji, Diplomas, Sanat) Edited by Renata Holod and Robert Ousterhout, with essays by Renata Holod, Robert Ousterhout, Susan Heuck Allen, Bonna D. Wescoat, Richard L. Zettler, Jamie Sanecki, Heather Hughes, Emily Neumeier, and Emine Fetvaci. Istanbul: Pera Museum Publication, 2011. 411 pp.; 96 b/w; 119 color; bibliography 90TL (Turkish Lira) ISBN 978-975-9123-89-5 The quietly monumental exhibition, titled Osman Hamdi Bey and the Americans: Archaeology, Diplomacy, Art, was the product of a surprising collaboration between the Suna and Inan Kıraç Foundation Pera Museum in Istanbul and the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology in Philadelphia. -

Nippur, Iraq Expedition Records 1017 Finding Aid Prepared by L

Nippur, Iraq expedition records 1017 Finding aid prepared by L. Daly, K. Moreau, M. E. Ruwell, & M. Fredricks. Last updated on March 02, 2017. University of Pennsylvania, Penn Museum Archives Nippur, Iraq expedition records Table of Contents Summary Information....................................................................................................................................3 Biography/History..........................................................................................................................................4 Scope and Contents....................................................................................................................................... 5 Administrative Information........................................................................................................................... 5 Controlled Access Headings..........................................................................................................................5 Collection Inventory...................................................................................................................................... 7 Haynes Collection [Including Wolfe Expedition, 1884-85]................................................................... 7 Expeditions I & II................................................................................................................................... 8 Expedition III.........................................................................................................................................12 -

1889 Consular Dispatch from Baghdad Lee Ann Potter

Social Education 71(7), pp 344–347 ©2007 National Council for the Social Studies Teaching with Documents 1889 Consular Dispatch from Baghdad Lee Ann Potter In the late summer of 1888, officials at the U.S. Department of State appointed George L. Rives, the assistant secre- John Henry Haynes of Rowe, Massachusetts, to become the first U.S. consul in tary of state. In his single-page, hand- Baghdad. At that time, Baghdad—along with all of present day Iraq—was part of written message, he announced that he the Ottoman Empire, as it had been for more than three centuries. As the twentieth had safely arrived in Baghdad after century approached, U.S. diplomatic and commercial interests in the region were well having been “unavoidably delayed established and growing. There were already American consulates in the Ottoman on the overland journey by caravan capital of Constantinople, as well as in Beirut, Cairo, Jerusalem, Sivas, and Smyrna. from Alexandretta.” The message was In addition, American consular agents worked in 23 other cities within the empire. sent via Constantinople and reached Washington in late February. Establishing a consulate at Baghdad Nippur (Niffer) in southeastern Iraq. For the next three years, Haynes wrote had been discussed as early as 1885, While working for the Fund, under the nearly two dozen additional dispatches when members of the American Oriental leadership of its director, John Punnett to officials in Washington. His succes- Society formed a committee to raise Peters, Haynes would also serve as the sor, John C. Sundberg, a Norwegian- funds to send the first American archae- American consul, fostering trade rela- born doctor who became a naturalized ological expedition to Mesopotamia. -

Université De Pau Et Des Pays De L'adour

Université de P au et des Pays de l’Adour ECOLE DOCTORALE 481 SCIENCES SOCIALES ET HUMANITES Thèse de doctorat L’ART CONTEMPORAIN D U MOYEN-ORIENT ENTRE TRADITIONS ET NOUVEAUX DEFIS Présenté par Madame Susanne DRAKE Sous la direction de Madame Evelyne TOUSSAINT Membres du jury : Madame Evelyne TOUSSAINT, professeur à Aix-Marseille Université, précédemment professeur à l'U niversité de Pau et des Pays de l’Adour Monsieur Rémi LABRUSSE , Professeur d’ Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense Monsieur Dominique DUSSOL , Professeur de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour Monsieur Eric BONNET , Professeur de l’Université de Paris VIII Date de soutenance : 10 Juin 2014 1 Résumé fran çais et mots clefs Dans les pays du Moyen Orient, nous sommes face à une réalité complexe, qui est encore peu comprise en Europe. Les médias nous dépeignent souvent une société majoritairement islamique fondamentaliste. Cette image, qui pourrait relever d’une représentation tardive du Moyen Orient par l’Occident est empreinte de problématiques d’ordre économique et soci étal. Une analyse précise permet de mettre au jour des singularités nationales et intranationales. Les développements artistiques profitent de ces sources multiples. Pour inclure les artistes du Moyen Orient dans l’histoire de l’art du monde , et comprendre les œuvres d’art contemporain, nous nous sommes servis de plusieurs approches. O utre l’analyse esthétique et la recherche d’influences formelles, il s’agit de comprendre les positions politiques de l'artiste, sa psychologie, son rôle dans la société, mais aussi la place de la religion dans la vie publique, la valeur attribuée à l’art contemporain et sa réception dans la société. -

ROBERT G. OUSTERHOUT (Updated 05/20)

ROBERT G. OUSTERHOUT (updated 05/20) ___________________________________________ History of Art Department University of Pennsylvania 3405 Woodland Walk Philadelphia, PA 19104-6208 Home: 414 S. 47th St., Philadelphia, PA 19143 e-mail: [email protected] ___________________________________________ Research Interests: Byzantine and medieval architecture, monumental painting, sacred spaces, and urbanism in the Eastern Mediterranean: primarily in Istanbul, Cappadocia, Thrace, Greece, and Jerusalem. Education: University of Oregon, Eugene, OR (1968-70, 1972-73), B.A. (Honors College) in Art History, 1973 Institute of European Studies, Vienna, Austria (1970-72) University of Cincinnati, Cincinnati, OH (1975-77), M.A. in Art History, 1977 University of Illinois at Urbana-Champaign (1977-81), Ph.D. in Art History, awarded 1982 Academic Positions: University of Oregon, Eugene, Department of Art History Assistant Professor, (Sept. 1981-Dec. 1982) University of Illinois at Urbana-Champaign, School of Architecture Assistant Professor of Architectural History (Jan. 1983-Aug. 1988) Associate Professor (Aug. 1988-Aug. 1993) Professor (Aug. 1993-Dec. 2006) Chair, Architectural History and Preservation (1994-1999; 2005-2006) Coordinator, Ph.D. Program in Architecture and Landscape Architecture (2002-2006) University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, Department of the History of Art Professor of Byzantine Art and Architecture (Jan. 2007- June 2017) Director, Center for Ancient Studies (2007-16) Chair, Graduate Group in the History of Art (2009-12) Chair, -

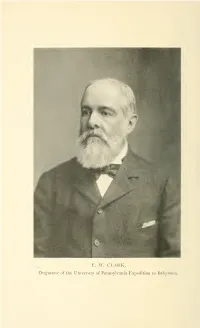

Nippur; Or, Explorations and Adventures on the Euphrates; The

E. \V. CLARK. Originator of the University of Pennsylvania Expedition to Babylonia. NIPPUR OR EXPLORATIONS AND ADVENTURES ON THE EUPHRATES THE NARRATIVE OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA EXPEDITION TO BABYLONIA IN THE YEARS 1888-1890 BY JOHN PUNNETT PETERS, PH.D., Sc.D., D.D. Director of the Expedition WITH ILLUSTRATIONS AND MAPS VOLUME 1. FIRST CAMPAIGN SECOND EDITION G. P. PUTNAM'S SONS NEW YORK AND LONDON i,\t llnickcrbocktt ^rcss i8q8 Copyright, 1897 BY G. P. PUTNAM'S SONS Entered at Stationers' Hall, London Ube Iktiicherbocfter iPress, IRew jgorft To THE Public-Spirited Gentlemen OF Philadelphia WHO MADE THE EXPEDITION POSSIBLE THESE Volumes are Respectfully Dedicated PREFACE. No city in this country has shown an interest in archeol- ogy at all comparable with that displayed by Philadelphia, A group of public-spirited gentlemen in that city has given without stint time and money for explorations in Babylonia, Egypt, Central America, Italy, Greece, and our own land ; and has, within the last ten years amassed archaeological col- lections which are unsurpassed in this country. The first im- portant work undertaken was the Babylonian Expedition. As described in the Narrative, this expedition was inaugurated by a Philadelphia banker, Mr. E. W. Clark. The enterprise was taken up in its infancy by the University of Pennsylvania, under the lead of its provost, Dr. William Pepper. Dr. Pepper made this expedition and the little band of men who liad become interested in it the nucleus for further enterprises. A library and museum were built, an Archaeological Associa- tion was formed, and a band of men was gathered together in Philadelphia who have contributed with a liberality and en- thusiasm quite unparalleled for the prosecution of archaeologi- cal research in almost all parts of the world. -

“Americans in the East”:1 Francis Henry Bacon, Joseph Thacher Clarke, and the AIA at Assos

AIA Allen Final Pages 9/18/02 1:36 PM Page 63 — 3 — “Americans in the East”:1 Francis Henry Bacon, Joseph Thacher Clarke, and the AIA at Assos Susan Heuck Allen n 1878 Charles Eliot Norton, eager for the United States to stake its claim to a major archaeological site in the Mediterranean, watched as European Ipowers scrambled to plant their flags at ancient sites in Greece and Turkey. He needed reconnaissance to determine the most appropriate site for America’s first fieldwork in classical archaeology, yet there were no senior classical archae- ologists in America to whom Norton might entrust such a critical venture. For this mission he ultimately decided to support two young architects, Joseph Thacher Clarke (1856–1920) and Francis Henry Bacon (1856–1940). Norton viewed Clarke as a worthy pioneer, for he had been educated in Munich, then a major training ground for Americans in search of advanced education in classical archaeology. That Clarke had studied architecture, not archaeology or classics, at the Munich Polytechnic made little difference since he had developed an interest in ancient Greek architecture through the inspi- ration of art professor Franz von Reber (1834–1919) and gained firsthand experience of the architectural sculptures of the Temple of Aphaia on Aigina at the Glyptothek in Munich (Austin 1942, 1–2). In 1876 Clarke returned to Boston to practice architecture. With “elements of scholarliness in his make- up far in advance of his contemporaries . great things were predicted of him . in the way of learning and scholarship” (Austin 1942, 1). Norton was impressed by his “assurance and exhibition of erudition,” in large part the result of his German education, and he quickly made Clarke his protégé. -

The Penn Museum As an Excavating Body

The Penn Museum as an Excavating Body Sean Keenan Nippur A photo of the excavation of Nippur (1893), taken by John Henry Haynes. • Early History of the Penn Museum • Founder of the Museum was William Pepper • Served as the University of Pennsylvania Provost from 1881 to 1894 and President of the Board of Managers of the Museum from 1894 to 1898. • He was approached in 1887 by Rev. John Punnett Peters, Professor of Semitics at the University of Pennsylvania to send an expedition in Mesopotamia • Eventually the Babylonian Exploration Fund assures the funding for an expedition to Nippur and the first expedition occurs in 1889. • The University of Pennsylvania was the first American institute to do archeological Pezzati, Alessandro "Nippur and Hamdi Bey" Expedition Magazine 54.3 (2012): n. pag. Expedition Magazine. Penn Museum, 2012 Web. 22 Apr 2020 excavations in the region. <http://www.penn.museum/sites/expedition/?p=10628> The Penn Museum • View of the “Free Museum of Science and Art” • The Board of Trustees wanted to reserve space for the incoming objects from the Nippur excavations. • Land located between 34th Street and the Schuylkill River was donated by the city in 1894, so that the University would be able to highlight the collections from Nippur • In 1899 the Museum opened under the name of the “Free Museum of Science and Art” and was one of the first fully electric public buildings in Philadelphia • Excavating practices at the Museum involved thorough fieldwork. This early work means that a sizeable amount of the current collections which were sourced by the institution have a traceable excavation history. -

Countering Illicit Traffic in Cultural Goods F

Countering Illicit Traffic in Cultural Goods F. Desmarais (Ed.) Desmarais F. The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage Cultural objects disappear every day, whether stolen from a museum or removed from an archaeological site, to embark on the well-beaten track of illicit antiquities. A track we have yet to map clearly. The need to understand that journey, to establish the routes, to identify the culprits, and to ultimately locate these sought-after objects, gave rise to the launch of the first International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods by the International Council of Museums (ICOM). This transdisciplinary publication concludes the initial phase of the Observatory project, by providing articles signed by researchers and academics, museum and heritage professionals, archaeologists, legal advisors, curators, and journalists. It includes case studies on looting in specific countries, with the primary aim of eliciting the nature of the antiquities trade, the sources of the traffic, and solutions at hand. Countering Illicit Traffic in in Cultural Goods Illicit Traffic Countering With the financial support of the Prevention and Fight against Crime Programme, European Commission Directorate-General Home Affairs Countering Illicit Traffic in Cultural Goods The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage Edited by France Desmarais This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible -

Gennadeion News Gennadeion News

F A L L e 2 0 1 2 GennadeionGennadeion NewsNews A SPECIAL INSERT TO THE NEWSLETTER OF THE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS FROM THE ARCHIVES Author Vangelis Raptopoulos Donates Papers haracterized as “the most creative, the most Cpassionate writer of his generation,” Vangelis Raptopou- los is the first author from the 1980s literary generation who has trusted a significant part of his personal archive (“thirty years of creation,” as he said) to the Archives of the Gennadius Library. We are grateful to him for his generous decision. Vangelis Raptopoulos, born in 1959, is considered to be the pioneer of the “1980s genera- tion.” He first published in 1979 (In Pieces or Κομματάκια), when he was only 20 years old, and established himself as one of Greece’s most promising authors. Exhibition of Early American Archaeological His next two publications, Toll Gates or Διόδια (1982) and The Photographs Debuts at Library Cicadas or Τα τζιτζίκια, com- pleted a trilogy-team portrait of he archaeological pho- The exhibit situates the photo- The Hittite shrine of Eflatunpinar his generation. The Cicadas also tographs of John Henry graphic exploration of Anatolia (‘Plato’s Spring’), near Lake came out in English. To date, THaynes (1849–1910), within the context of the grow- Beys¸ehir in central Anatolia the father of American archaeo- ing American cultural presence (1884 –1887). continued on page G4 logical photography, are being in the eastern Mediterranean Photograph by Haynes, Harvard University, Aga Khan Archive exhibited in the Basil Room of marked by the foundation of the the Gennadius Library from ASCSA in 1881; it concludes November 27, 2012 to January with the excavations of Colo- Ousterhout of the University of 20, 2013 under the title “Pictur- phon and Sardis in 1921–22, Pennsylvania. -

Byzantine Studies Conference

Thirty‐Sixth Annual BYZANTINE STUDIES CONFERENCE 7‐10 October 2010 University of Pennsylvania Philadelphia PROGRAM Cover image: Christ Pantokrator, 10th century. Green Jasper (Heliotrope), 8.2 cm. diameter University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Sommerville Collection, no. 29‐128‐575 W THURSDAY, OCTOBER 7 X 6:00‐8:00 pm Registration and Informal Welcome Reception (ticket required). Light hors d’oeuvres and wine. Registration packets available. Fisher Fine Arts Library Lobby. 7:30‐9:00 pm Governing Board Meeting 113 Jaffe Building ____ W FRIDAY, OCTOBER 8 X 7:30‐9:00 am Continental Breakfast Registration and Book Display (all day) Cohen Hall, Terrace Room 8:30 Welcome and Opening Remarks Houston Hall, Bodek Lounge 9:00‐11:00 am SESSION IA: NEW MATERIALS FOR NEW NARRATIVES Houston Hall, Bodek Lounge Chair: John Haldon, Princeton University The Chronicle of Galaxidi: An Overview of its Importance for Understanding the History of Southwest Central Greece Based on a New Study of the Ms. and an Analysis of its Sources Constantine G. Hatzidimitriou, St. John’s University Polystylon: A Thracian Byzantine Town in the Context of Historical Developments during the 6th – 14th Centuries as Deciphered by its Archaeo‐Anthropological Record Anagnostis P. Agelarakis, Adelphi University The Corpus of Dated and Dated Inscriptions from Constantinople, Bithynia and Eastern Thrace (in memory of Ihor Ševčenko) Anne McCabe, Athenian Agora Excavations/CSAD, Oxford Mapping the Jewish Communities of the Byzantine Empire Nicholas de Lange,