O Sound Design De Veludo Azul E a Polifonia De Efeitos Sonoros

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mark Kitchell

A film by Mark Kitchell 101 min, English, Digital (DCP/Blu-ray), U.S.A, 2012, Documentary FIRST RUN FEATURES The Film Center Building | 630 Ninth Ave. #1213 | New York, NY 10036 (212) 243-0600 | Fax (212) 989-7649 | [email protected] www.firstrunfeatures.com www.firstrunfeatures.com/fiercegreenfire About the Film A FIERCE GREEN FIRE: The Battle for a Living Planet is the first big-picture exploration of the environmental movement – grassroots and global activism spanning fifty years from conservation to climate change. Directed and written by Mark Kitchell, Academy Award- nominated director of Berkeley in the Sixties, and narrated by Robert Redford, Ashley Judd, Van Jones, Isabel Allende and Meryl Streep, the film premiered at Sundance Film Festival 2012, won acclaim at festivals around the world, and in 2013 begins theatrical release as well as educational distribution and use by environmental groups. Inspired by the book of the same name by Philip Shabecoff and informed by advisors like E.O. Wilson and Tom Lovejoy, A FIERCE GREEN FIRE chronicles the largest movement of the 20th century and one of the keys to the 21st. It brings together all the major parts of environmentalism and connects them. It focuses on activism, people fighting to save their homes, their lives, the future – and succeeding against all odds. The film unfolds in five acts, each with a central story and character: • David Brower and the Sierra Club’s battle to halt dams in the Grand Canyon • Lois Gibbs and Love Canal residents’ struggle against 20,000 tons of toxic chemicals • Paul Watson and Greenpeace’s campaigns to save whales and baby harp seals • Chico Mendes and Brazilian rubbertappers’ fight to save the Amazon rainforest • Bill McKibben and the 25-year effort to address the impossible issue – climate change Surrounding these main stories are strands like environmental justice, going back to the land, and movements of the global south such as Wangari Maathai in Kenya. -

Sundance Institute and Skywalker Sound Announce Independent Filmmakers and Film Composers for July Music and Sound Design Labs

FOR IMMEDIATE RELEASE Media Contact: June 30, 2015 Emel Shaikh 310.360.1981 [email protected] Stephen Kenneally Industrial Light & Magic / Skywalker Sound 415.746.2306 [email protected] Sundance Institute and Skywalker Sound Announce Independent Filmmakers and Film Composers for July Music and Sound Design Labs Fellows Include Kris Bowers, Germaine Franco, Danielle Eva Schwob and Jeremy Turner Creative Advisors Include Academy Award Winner Todd Boekelheide and Emmy Award Winner Laura Karpman Los Angeles, CA — Sundance Institute and Skywalker Sound today announced the independent narrative and documentary directors and composers selected for the Sundance Institute Music and Sound Design Labs at Skywalker Sound. This will be the third year the Music and Sound Design Labs take place at the Skywalker Ranch in northern California. The Labs are part of 24 residential labs the Institute hosts annually to discover and foster the talent of emerging independent artists in film, theatre, new media and episodic content. The Music and Sound Design Labs provide a space for composers, directors and sound designers to collaborate on the process of designing a soundtrack for film. Fellows participate in workshops and creative exercises under the guidance of leading film composers and film music professionals acting as Creative Advisors.The Music and Sound Design Lab for narrative feature films (July 7-21) is a joint initiative of the Institute’s Film Music Program and Feature Film Program, and the Music and Sound Design Lab for documentaries (July 22-30) is a joint initiative of the Film Music Program and Documentary Film Program. Peter Golub, Director of the Sundance Institute Film Music Program, said, "This year’s fellows include an outstanding group of composers whose work will deepen and enrich the experience of the diverse personal stories being told by these fiction and documentary filmmakers. -

Contenido Estrenos Mexicanos

Contenido estrenos mexicanos ............................................................................120 programas especiales mexicanos .................................. 122 Foro de los Pueblos Indígenas 2019 .......................................... 122 Programa Exilio Español ....................................................................... 123 introducción ...........................................................................................................4 Programa Luis Buñuel ............................................................................. 128 Presentación ............................................................................................................... 5 El Día Después ................................................................................................ 132 ¡Bienvenidos a Morelia! ................................................................................... 7 Feratum Film Festival .............................................................................. 134 Mensaje de la Secretaría de Cultura ....................................................8 ......... 10 Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía funciones especiales mexicanas .......................................137 17° Festival Internacional de Cine de Morelia ............................11 programas especiales internacionales................148 ...........................................................................................................................12 jurados Programa Agnès Varda ...........................................................................148 -

Cas Awards April 17, 2021

PRESENTS THE 57TH ANNUAL CAS AWARDS APRIL 17, 2021 SCHEDULE OF EVENTS PRE-SHOW MESSAGES PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Achievement in Sound Mixing for Non-Theatrical Motion Pictures or Limited Series PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Achievement in Sound Mixing for Motion Pictures – Documentary PRESIDENT’S REMARKS Karol Urban CAS MPSE Year in Review, In Memoriam INSTALLATION OF NEW BOARD OF DIRECTORS PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Achievement in Sound Mixing for Television Series – Half-Hour PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY Student Recognition Award PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Product for Production PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Product for Post-Production CAS RED CARPET PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Achievement in Sound Mixing for Television Non-Fiction, Variety, Music, Series or Specials PRESENTATION OF CAS FILMMAKER AWARD TO GEORGE CLOONEY PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Achievement in Sound Mixing for Motion Pictures – Animated CAS RED CARPET PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Achievement in Sound Mixing for Television Series – One Hour PRESENTATION OF CAS CAREER ACHIEVEMENT AWARD TO WILLIAM B. KAPLAN CAS PRESENTATION OF THE CINEMA AUDIO SOCIETY AWARD FOR Outstanding Achievement in Sound Mixing for Motion Pictures – Live Action AFTER-AWARDS VIRTUAL NETWORKING RECEPTION THE 57TH ANNUAL CAS AWARDS CINEMA AUDIO SOCIETY 1 THANK YOU TO OUR SPONSORS DIAMOND SPONSORS PLATINUM SPONSORS STUDENT RECOGNITION AWARD SPONSORS GOLD SPONSORS GROUP SILVER SPONSORS THE 57TH ANNUAL CAS AWARDS CINEMA AUDIO SOCIETY 3 PRESIDENT’S LETTER Welcome to the 57th CAS Awards! It has been over a year since last we came together to celebrate our sound mixing community and we are so very happy to see you all. -

The Film Music of Edmund Meisel (1894–1930)

The Film Music of Edmund Meisel (1894–1930) FIONA FORD, MA Thesis submitted to The University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy DECEMBER 2011 Abstract This thesis discusses the film scores of Edmund Meisel (1894–1930), composed in Berlin and London during the period 1926–1930. In the main, these scores were written for feature-length films, some for live performance with silent films and some recorded for post-synchronized sound films. The genesis and contemporaneous reception of each score is discussed within a broadly chronological framework. Meisel‘s scores are evaluated largely outside their normal left-wing proletarian and avant-garde backgrounds, drawing comparisons instead with narrative scoring techniques found in mainstream commercial practices in Hollywood during the early sound era. The narrative scoring techniques in Meisel‘s scores are demonstrated through analyses of his extant scores and soundtracks, in conjunction with a review of surviving documentation and modern reconstructions where available. ii Acknowledgements I would like to thank the Arts and Humanities Research Council (AHRC) for funding my research, including a trip to the Deutsches Filminstitut, Frankfurt. The Department of Music at The University of Nottingham also generously agreed to fund a further trip to the Deutsche Kinemathek, Berlin, and purchased several books for the Denis Arnold Music Library on my behalf. The goodwill of librarians and archivists has been crucial to this project and I would like to thank the staff at the following institutions: The University of Nottingham (Hallward and Denis Arnold libraries); the Deutsches Filminstitut, Frankfurt; the Deutsche Kinemathek, Berlin; the BFI Library and Special Collections; and the Music Librarian of the Het Brabants Orkest, Eindhoven. -

Wmc Investigation: 10-Year Analysis of Gender & Oscar

WMC INVESTIGATION: 10-YEAR ANALYSIS OF GENDER & OSCAR NOMINATIONS womensmediacenter.com @womensmediacntr WOMEN’S MEDIA CENTER ABOUT THE WOMEN’S MEDIA CENTER In 2005, Jane Fonda, Robin Morgan, and Gloria Steinem founded the Women’s Media Center (WMC), a progressive, nonpartisan, nonproft organization endeav- oring to raise the visibility, viability, and decision-making power of women and girls in media and thereby ensuring that their stories get told and their voices are heard. To reach those necessary goals, we strategically use an array of interconnected channels and platforms to transform not only the media landscape but also a cul- ture in which women’s and girls’ voices, stories, experiences, and images are nei- ther suffciently amplifed nor placed on par with the voices, stories, experiences, and images of men and boys. Our strategic tools include monitoring the media; commissioning and conducting research; and undertaking other special initiatives to spotlight gender and racial bias in news coverage, entertainment flm and television, social media, and other key sectors. Our publications include the book “Unspinning the Spin: The Women’s Media Center Guide to Fair and Accurate Language”; “The Women’s Media Center’s Media Guide to Gender Neutral Coverage of Women Candidates + Politicians”; “The Women’s Media Center Media Guide to Covering Reproductive Issues”; “WMC Media Watch: The Gender Gap in Coverage of Reproductive Issues”; “Writing Rape: How U.S. Media Cover Campus Rape and Sexual Assault”; “WMC Investigation: 10-Year Review of Gender & Emmy Nominations”; and the Women’s Media Center’s annual WMC Status of Women in the U.S. -

Visit Imdb.Com for Up-To-The-Minute Academy Award Updates, and View

NOMINEES FOR THE 84th ANNUAL ACADEMY AWARDS Best Motion Picture of the Year Best Animated Feature Film Best Achievement in Sound Mixing The Artist (2011): Thomas Langmann of the Year The Girl with the Dragon Tattoo (2011): David Parker, The Descendants (2011): Jim Burke, Alexander Payne, A Cat in Paris (2010): Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli Michael Semanick, Ren Klyce, Bo Persson Jim Taylor Chico & Rita (2010): Fernando Trueba, Javier Mariscal Hugo (2011/II): Tom Fleischman, John Midgley Extremely Loud and Incredibly Close (2011): Scott Rudin Kung Fu Panda 2 (2011): Jennifer Yuh Moneyball (2011): Deb Adair, Ron Bochar, The Help (2011): Brunson Green, Chris Columbus, Puss in Boots (2011): Chris Miller David Giammarco, Ed Novick Michael Barnathan Rango (2011): Gore Verbinski Transformers: Dark of the Moon (2011): Greg P. Russell, Hugo (2011/II): Graham King, Martin Scorsese Gary Summers, Jeffrey J. Haboush, Peter J. Devlin Midnight in Paris (2011): Letty Aronson, Best Foreign Language Film War Horse (2011): Gary Rydstrom, Andy Nelson, Tom Stephen Tenenbaum of the Year Johnson, Stuart Wilson Moneyball (2011): Michael De Luca, Rachael Horovitz, Bullhead (2011): Michael R. Roskam(Belgium) Best Achievement in Sound Editing Brad Pitt Footnote (2011): Joseph Cedar(Israel) The Tree of Life (2011): Nominees to be determined In Darkness (2011): Agnieszka Holland(Poland) Drive (2011): Lon Bender, Victor Ray Ennis War Horse (2011): Steven Spielberg, Kathleen Kennedy Monsieur Lazhar (2011): Philippe Falardeau(Canada) The Girl with the Dragon Tattoo -

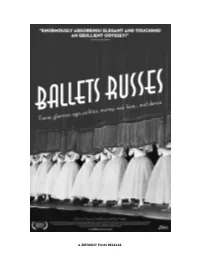

Ballets Russes Press

A ZEITGEIST FILMS RELEASE THEY CAME. THEY DANCED. OUR WORLD WAS NEVER THE SAME. BALLETS RUSSES a film by Dayna Goldfine and Dan Geller Unearthing a treasure trove of archival footage, filmmakers Dan Geller and Dayna Goldfine have fashioned a dazzlingly entrancing ode to the rev- olutionary twentieth-century dance troupe known as the Ballets Russes. What began as a group of Russian refugees who never danced in Russia became not one but two rival dance troupes who fought the infamous “ballet battles” that consumed London society before World War II. BALLETS RUSSES maps the company’s Diaghilev-era beginnings in turn- of-the-century Paris—when artists such as Nijinsky, Balanchine, Picasso, Miró, Matisse, and Stravinsky united in an unparalleled collaboration—to its halcyon days of the 1930s and ’40s, when the Ballets Russes toured America, astonishing audiences schooled in vaudeville with artistry never before seen, to its demise in the 1950s and ’60s when rising costs, rock- eting egos, outside competition, and internal mismanagement ultimately brought this revered company to its knees. Directed with consummate invention and infused with juicy anecdotal interviews from many of the company’s glamorous stars, BALLETS RUSSES treats modern audiences to a rare glimpse of the singularly remarkable merger of Russian, American, European, and Latin American dancers, choreographers, composers, and designers that transformed the face of ballet for generations to come. — Sundance Film Festival 2005 FILMMAKERS’ STATEMENT AND PRODUCTION NOTES In January 2000, our Co-Producers, Robert Hawk and Douglas Blair Turnbaugh, came to us with the idea of filming what they described as a once-in-a-lifetime event. -

10700990.Pdf

The Dolby era: Sound in Hollywood cinema 1970-1995. SERGI, Gianluca. Available from the Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA) at: http://shura.shu.ac.uk/20344/ A Sheffield Hallam University thesis This thesis is protected by copyright which belongs to the author. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Please visit http://shura.shu.ac.uk/20344/ and http://shura.shu.ac.uk/information.html for further details about copyright and re-use permissions. Sheffield Hallam University jj Learning and IT Services j O U x r- U u II I Adsetts Centre City Campus j Sheffield Hallam 1 Sheffield si-iwe Author: ‘3£fsC j> / j Title: ^ D o ltiu £ r a ' o UJTvd 4 c\ ^ £5ori CuCN^YTNCa IQ IO - Degree: p p / D - Year: Q^OO2- Copyright Declaration I recognise that the copyright in this thesis belongs to the author. I undertake not to publish either the whole or any part of it, or make a copy of the whole or any substantial part of it, without the consent of the author. I also undertake not to quote or make use of any information from this thesis without making acknowledgement to the author. Readers consulting this thesis are required to sign their name below to show they recognise the copyright declaration. They are also required to give their permanent address and date. -

Farley Resume 2013

William N. Farley EDUCATION 1971 M.F.A. California College of Arts and Crafts, Oakland, California. major: Sculpture; minor: Filmmaking. 1969 B.F.A. Maryland Institute College of Art, Baltimore, Maryland. major: Sculpture. 1968 Skowhegan School of Painting and Sculpture, Skowhegan, Maine. 1961-64 Vesper George School of Art, Boston, Massachusetts. PHOTOGRAPHY EXHIBITIONS 2013 SFMoMA Artist Gallery, Fort Mason, CA 2011 Outlandish, Contemporary Depictions of Nature, Bedford Gallery, Walnut Creek, CA 2011 LandsCApes: Glimpses of Everyday California, de Saisset Museum, Santa Clara, CA FILM EXHIBITIONS Shadow & Light, The Life and Art of Elaine Badgley Arnoux 2009 Ventura Film Festival, Ventura, California. 2009 Mendocino Film Festival, Mendocino, California. 2009 Mill Valley Film Festival, Mill Valley, California. 2009 Santa Fe Film Festival, Santa Fe, New Mexico. Walt Whitman’s Song Of Myself 2008 Mendocino Film Festival, Mendocino, California. 2008 FIAAP 08 Festival Internacional Audiovisual de Artes Performativas Museu Nacional do Teatro Lisboa, Portugal. Darryl Henriques Is In Show Business 2007 Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, California. 2006 Mendocino Film Festival, Mendocino, California. 2006 Mill Valley Film Festival, Mill Valley, California. Arianna’s Journey 2007 Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, California. The Stories 2007 Mendocino Film Festival, Mendocino, California. 2007 Rhode Island International Film Festival, Providence, Rhode Island. 2007 Cleveland Cinematheque, Cleveland, Ohio. 2006 Mill Valley Film Festival, Mill Valley, California. 2006 Southern Exposure Mayhem Film Festival, San Francisco, California. The Old Spaghetti Factory 2009 Cinema By The Bay, San Francisco International Film Festival, San Francisco, California. 2001 PBS national broadcast, 90 cities in the U.S. -

Sound: Eine Arbeitsbibliographie 2003

Repositorium für die Medienwissenschaft Hans Jürgen Wulff Sound: Eine Arbeitsbibliographie 2003 https://doi.org/10.25969/mediarep/12795 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Wulff, Hans Jürgen: Sound: Eine Arbeitsbibliographie. Hamburg: Universität Hamburg, Institut für Germanistik 2003 (Medienwissenschaft: Berichte und Papiere 17). DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/12795. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: http://berichte.derwulff.de/0017_03.pdf Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0/ Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0/ License. For Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz more information see: finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Medienwissenschaft / Kiel: Berichte und Papiere 17, 1999: Sound. ISSN 1615-7060. Redaktion und Copyright dieser Ausgabe: Hans J. Wulff. Letzte Änderung: 21.9.2008. URL der Hamburger Ausgabe: .http://www1.uni-hamburg.de/Medien/berichte/arbeiten/0017_03.pdf Sound: Eine Arbeitsbibliographie Hans J. Wulff Stille und Schweigen. Themenheft der: Navigatio- Akemann, Walter (1931) Tontechnik und Anwen- nen: Siegener Beiträge zur Medien- und Kulturwis- dung des Tonkoffergerätes. In: Kinotechnik v. 5.12. senschaft 3,2, 2003. 1931, pp. 444ff. Film- & TV-Kameramann 57,9, Sept. 2008, pp. 60- Aldred, John (1978) Manual of sound recording. 85: „Originalton“. 3rd ed. :Fountain Press/Argus Books 1978, 372 pp. Aldred, John (1981) Fifty years of sound. American Cinematographer, Sept. 1981, pp. 888-889, 892- Abbott, George (1929) The big noise: An unfanati- 897. -

LJMU Research Online

LJMU Research Online Greene, L The Labour of Breath: performing and designing breath in cinema http://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/5961/ Article Citation (please note it is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from this work) Greene, L (2016) The Labour of Breath: performing and designing breath in cinema. Music, Sound, and the Moving Image, 10 (2). pp. 109-133. ISSN 1753-0768 LJMU has developed LJMU Research Online for users to access the research output of the University more effectively. Copyright © and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any article(s) in LJMU Research Online to facilitate their private study or for non-commercial research. You may not engage in further distribution of the material or use it for any profit-making activities or any commercial gain. The version presented here may differ from the published version or from the version of the record. Please see the repository URL above for details on accessing the published version and note that access may require a subscription. For more information please contact [email protected] http://researchonline.ljmu.ac.uk/ The Labour of Breath The Labour of Breath: performing and designing breath in cinema Abstract: The presence of breath in fiction film is a conscious choice by filmmakers. Since the introduction of Dolby sound in the mid 1970s we have experienced a significant development in the quality of playback systems in cinemas, which means that we are now more clearly able to hear the breathing performance of an actor.