Orientations D'aménagement Et De Programmation O.A.P

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

COURSEULLES SUR MER: Camping (Courseulles-Sur-Mer)

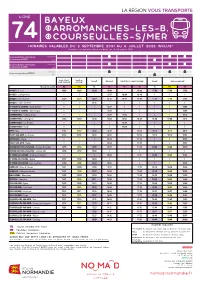

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau : NOMAD CARS Calvados 25/09/2021 Ligne : 74 Direction : COURSEULLES SUR MER: camping (Courseulles-sur-Mer) Arrêt Horaires BAYEUX: gare, Bayeux 12h30 17h50 BAYEUX: collège létot, - - Bayeux BAYEUX: saint patrice, 12h39 17h59 Bayeux ST VIGOR LE GRAND: stade garnier, Saint-Vigor-le- - - Grand ST VIGOR LE GRAND: saint sulpice, Saint-Vigor-le- - - Grand SOMMERVIEU: château - - d'eau, Sommervieu BAYEUX: vallee des pres, 12h41 - Bayeux SOMMERVIEU: l'orangerie, 12h48 18h08 Sommervieu SOMMERVIEU: les perelles, - - Sommervieu SOMMERVIEU: stade, - - Sommervieu SOMMERVIEU: château - - d'eau, Sommervieu RYES, Ryes 12h52 18h12 TRACY SUR MER: la rosière, 12h56 18h16 Tracy-sur-Mer MANVIEUX: mairie, - - Manvieux TRACY SUR MER: eglise, - - Tracy-sur-Mer ARROMANCHES-LES- BAINS: av. de verdun, 12h59 18h20 Arromanches-les-Bains ST COME-DE-FRESNE: chateau de fresne, Saint- - 18h23 Côme-de-Fresné ARROMANCHES: cinema 13h02 - 360, Arromanches-les-Bains ST COME DE FRESNE: église, Saint-Côme-de- 13h03 - Fresné ST COME DE FRESNE: parc a huitres, Saint-Côme-de- 13h04 - Fresné ASNELLES: place stanier, 13h05 18h26 Asnelles ASNELLES: théodore 13h07 18h28 ASNELLES: théodore 13h07 18h28 labbey, Asnelles MEUVAINES, Meuvaines 13h09 18h30 CREPON: carrefour, Crépon 13h11 18h32 VER SUR MER: église, Ver- 13h13 18h34 sur-Mer VER SUR MER: paul poret, 13h15 18h36 Ver-sur-Mer -

3C Règlement Graphique Et Prescriptions Urbanisme

3c REGLEMENT GRAPHIQUE et PRESCRIPTIONS D'URBANISME 1/5000è Découpage du territoire en 126 planches cartographiques B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Porrtt--een--Beessssiin--Huppaaiin REGLEMENTATION POUR INFORMATION C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 Manvieux Limite de zone Autres risques et nuisances Commeess Manvieux Arrrromaanccheess--lleess--Baaiinss Longueess--ssurr--Meerr Trraaccyy--ssurr--Meerr En zone A ou N : Bâtiment pouvant Classement sonore des infrastructures D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 ^ faire l'objet d'un changement de routières par arrêté préfectoral du 15 mai 2017 Saaiintt--Cômee dee Frreessnéé destination Voir les destinations autorisées Couloir dans lequel existent des E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 champs électro-magnétiques ^ dans les articles A2 et N2 du Maagnyy--een--Beessssiin Ryyeess potentiellement supérieurs à 1 micro Vaauxx--ssurr--Aurree règlement (pièce 3a) tesla le long des lignes électriques Sully haute-tension F5 Sully F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prescription de recul Zone de risques autour de la Sommeerrvviieeu Site grevé d'une servitude pour canalisation de gaz haute-pression G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 création d'une nouvelle voie ou d'un espace public (Article L151-41 Ancienne carrière et/ou ancienne Cussssyy Vaaucceelllleess Saaiintt--Viigorr--llee--Grraand décharge Lee Maanoiirr du Code de l'Urbanisme) Baayyeeuxx Viieennee--een--Beessssiin H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 Secteur soumis à des OAP Exploitations agricoles au 1er janvier 2018 Baarrbeevviillllee Cottttun Esquay-sur-Seulles Hauteur -

Communiqué De Presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Bayeux, vendredi 12 juillet 2019 Orange lance la commercialisation de ses offres Fibre sur le réseau public Fibre Calvados Normandie à Bayeux Jean-Léonce Dupont, Président du Département du Calvados, Patrick Gomont, Vice- Président de la Région Normandie, Président de Bayeux Intercom et Maire de Bayeux, Vincent Ferrier, sous-Préfet de Bayeux, Nathalie Dirand, Directrice du développement et des concessions de Covage et Cyril Luneau, Directeur des relations avec les collectivités Orange, annoncent l’arrivée des offres internet Fibre avec Orange sur le réseau public Fibre Calvados Normandie sur le secteur de Bayeux. Orange finalise l’installation de ses équipements et procède actuellement aux dernières opérations techniques permettant de commercialiser plus largement ses offres internet Fibre dès fin juillet. Il proposera ses offres internet Fibre aux habitants et aux entreprises des communes de Bayeux, Guéron, Monceaux-en-Bessin, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées, Saint- Vigor-le-Grand, Sommervieu, Sully, Vaucelles. La commercialisation de ses offres Fibre s’étendra progressivement à l’ensemble du territoire départemental au fur et à mesure du déploiement du réseau public Fibre Calvados Normandie. L’objectif d’Orange est de proposer ses services à 100 % des foyers éligibles au Très Haut Débit sur le réseau calvadosien et de permettre aux particuliers et aux entreprises de bénéficier de services numériques complets et innovants. Les offres grand public disponibles sur le réseau Fibre Calvados Normandie Orange rejoint les 8 opérateurs déjà présents sur le réseau public Fibre Calvados Normandie : Coriolis, K-net, Nordnet, Ozone, Videofutur, Comcable, Kiwi, SFR qui commercialisent leurs offres auprès des foyers éligibles à la fibre dans le Calvados. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°14-2020-094

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°14-2020-094 CALVADOS PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA (1 page) Page 3 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados 14-2020-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la Société des Eaux de Trouville Deauville et Normandie pour la réalisation des opérations de vidange, transport et élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif (4 pages) Page 5 14-2020-07-16-005 - Arrêté préfectoral prescrivant la restauration de la continuité écologique au point de diffluence de la rivière Orbiquet et du ruisseau Graindin et sur la rivière Orbiquet au droit du vannage du Carmel, commune de LISIEUX (5 pages) Page 10 Préfecture du Calvados 14-2020-07-17-002 - 20200717-ArrêtéGrandsElecteurs (1 page) Page 16 14-2020-07-17-003 - 20200717-GRANDS ELECTEURS (48 pages) Page 18 14-2020-07-17-004 - Arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant réglementation de la circulation sur les autoroutes A13 et A132 (4 pages) Page 67 2 Direction départementale de la cohésion sociale 14-2020-06-13-001 Liste des admis au BNSSA Jury du 13 juin 2020 Direction départementale de la cohésion sociale - 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA 3 Direction départementale de la cohésion sociale - 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA 4 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados 14-2020-07-17-001 Arrêté préfectoral portant agrément de la Société des -

Annexe 1 : Liste Des Communes Du Territoire Du SEROC

Annexe 1 : Liste des communes du territoire du SEROC (par ordre alphabétique) AGY AMAYE-SUR-SEULLES ARGANCHY ARROMANCHES-LES-BAINS ASNELLES ASNIERES-EN-BESSIN AUDRIEU AURE-SUR-MER AURSEULLES BALLEROY-SUR-DROME BANVILLE BARBEVILLE BAYEUX BAZENVILLE BEAUMESNIL BENY-SUR-MER BERNESQ BLAY BONNEMAISON BREMOY BRICQUEVILLE BUCEELS CAHAGNES CAHAGNOLLES CAMPAGNOLLES CAMPIGNY CANCHY CARCAGNY CARDONVILLE CARTIGNY-L'EPINAY CASTILLON CAUMONT-SUR-AURE CHOUAIN COLLEVILLE-SUR-MER COLOMBIERES COLOMBIERS-SUR-SEULLES COMMES CONDE-SUR-SEULLES CORMOLAIN COTTUN COURVAUDON CREPON CREULLY-SUR-SEULLES CRICQUEVILLE-EN-BESSIN CRISTOT CROUAY CUSSY DEUX-JUMEAUX DIALAN-SUR-CHAINE DUCY-STE-MARGUERITE ELLON ENGLESQUEVILLE-LA-PERCEE EPINAY-SUR-ODON ESQUAY-SUR-SEULLES ETREHAM FONTAINE-HENRY FONTENAY-LE-PESNEL FORMIGNY-LA-BATAILLE FOULOGNES GEFOSSE-FONTENAY GRANDCAMP-MAISY GRAYE-SUR-MER GUERON HOTTOT-LES-BAGUES ISIGNY-SUR-MER JUAYE-MONDAYE JUVIGNY-SUR-SEULLES LA BAZOQUE LA CAMBE LA FOLIE LANDELLES-ET-COUPIGNY LANDES-SUR-AJON LE BREUIL-EN-BESSIN LE MANOIR LE MESNIL-AU-GRAIN LE MESNIL-ROBERT LE MOLAY-LITTRY LE TRONQUAY LES LOGES LES MONTS-D'AUNAY LINGEVRES LISON LITTEAU LONGUES-SUR-MER LONGUEVILLE LONGVILLERS LOUCELLES MAGNY-EN-BESSIN MAISONCELLES-PELVEY MAISONCELLES-SUR-AJON MAISONS MALHERBE-SUR-AJON MANDEVILLE-EN-BESSIN MANVIEUX MEUVAINES MONCEAUX-EN-BESSIN MONFREVILLE MONTFIQUET MONTS-EN-BESSIN MOSLES MOULINS-EN-BESSIN NONANT NORON-LA-POTERIE NOUES-DE-SIENNE OSMANVILLE PARFOURU-SUR-ODON PLANQUERY PONT-BELLANGER PONTS-SUR-SEULLES PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN RANCHY RUBERCY RYES -

Horaires Et Trajet De La Ligne LIGNE 174 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne LIGNE 174 de bus LIGNE 174 Banville Par Ver Sur Mer Voir En Format Web La ligne LIGNE 174 de bus (Banville Par Ver Sur Mer) a 4 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Banville Par Ver Sur Mer: 16:00 (2) Bayeux St Patrice Par Banville: 17:08 (3) Courseulles College: 07:35 - 08:10 (4) Ver Sur Mer: 17:10 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne LIGNE 174 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne LIGNE 174 de bus arrive. Direction: Banville Par Ver Sur Mer Horaires de la ligne LIGNE 174 de bus 16 arrêts Horaires de l'Itinéraire Banville Par Ver Sur Mer: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 16:00 mardi 16:00 Courseulles Sur Mer: Collège Rue du Val Pican, Courseulles-sur-Mer mercredi Pas opérationnel Graye Sur Mer: Église jeudi 16:00 Graye Sur Mer: La Valette vendredi 16:00 samedi Pas opérationnel Ver Sur Mer: Plage Impasse Saint-Gerbold, Ver-sur-Mer dimanche Pas opérationnel Ver Sur Mer: Paul Poret Avenue Paul Poret, Ver-sur-Mer Ver Sur Mer: Église Informations de la ligne LIGNE 174 de bus Direction: Banville Par Ver Sur Mer Ver Sur Mer: Libération Arrêts: 16 Durée du Trajet: 52 min Meuvaines Récapitulatif de la ligne: Courseulles Sur Mer: Collège, Graye Sur Mer: Église, Graye Sur Mer: La Asnelles: Route De St Come Valette, Ver Sur Mer: Plage, Ver Sur Mer: Paul Poret, Rue de l'Église, Meuvaines Ver Sur Mer: Église, Ver Sur Mer: Libération, Meuvaines, Asnelles: Route De St Come, Asnelles: Asnelles: Église Église, Asnelles: Centre, St Come -

BAYEUX INTERCOM INFOS - N°19 - Décembre 2020 - Directeur De La Publication : Patrick Gomont • Rédacteur En Chef : Didier Coene • Comité De Rédaction : M

BAYEUX N°19 - Décembre 2020 INTERCOM INFOS Agy Arganchy Arromanches-les-Bains Barbeville Bayeux Campigny Chouain Commes Condé-sur-Seulles Cottun Cussy Ellon Esquay-sur-Seulles Guéron Juaye-Mondaye Le Manoir Longues-sur-Mer Magny-en-Bessin Manvieux Monceaux-en-Bessin Nonant Port-en-Bessin-Huppain DOSSIER COVID-19• Ranchy Ryes Saint-Côme-de-Fresné Saint-Loup-Hors L'ÉCONOMIE LOCALE St-Martin-des-Entrées Saint-Vigor-le-Grand Sommervieu Subles FACE À LA CRISE Sully Tracy-sur-Mer Commerçants, pêcheurs, industriels, artisans, professionnels du tourisme... Vaucelles Vaux-sur-Aure Les acteurs économiques témoignent des impacts de la crise sanitaire Vaux-sur-Seulles sur leur activité, dès l'annonce du premier confi nement. Vienne-en-Bessin Pages 16 à 19 © Nicolas Cleuet © Nicolas ÉDITORIAL LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ Distanciation, isolement, fermetures, interdiction des rassemblements... La COVID-19 ne DE COMMUNES - N°19 - DÉCEMBRE 2020 s’attaque pas seulement à notre santé, elle corrode également ce qui, chez nous, fait société. Une corrosion accélérée par le terrorisme. Face à ces crises qui n’ont malheu- reusement pas fi ni de nous impacter, seules les valeurs de solidarité, de cohésion nous permettront de nous en sortir. Notre salut ne passe pas par le repli sur soi, le sépara- © Nicolas Cleuet © Nicolas tisme mais bien par l’ouverture, la proximité, la coopération. C’est bien l’ambition qui anime Bayeux Intercom. C’est dans cet esprit que de nombreuses actions collectives ont été menées au printemps et à l’automne pour lutter contre les vagues successives du virus. Citons l’achat groupé de masques chirurgicaux, la mise en place d’un protocole scolaire renforcé, la distribution de masques aux écoliers, le soutien aux entreprises et aux commerces, l’accompagnement par le service développement économique pour le fonds impulsion relance, le télétravail des agents, les mesures d’économies de fonction- nement pour faire face aux baisses de recettes (taxe de séjour, fermeture du centre aquatique Auréo). -

Visitor Guide .2020

VISITOR GUIDE .2020. NORMANDY, A LAND OF CONQUEST! BAYEUX BESSIN 1 D-DAY FESTIVAL 4 FEUX D’ARTIFICE NORMANDY DE LA TOUR VAUBAN PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 2 RENDEZ-VOUS À LA CATHÉDRALE 5 SOIRS D’ÉTÉ À L’ABBAYE 7 LE GOÛT DU LARGE EVENTS ALL BAYEUX DE JUAYE-MONDAYE PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 3 LES MÉDIÉVALES 6 PRIX BAYEUX DES 8 LA CATHÉDRALE YEAR ROUND! DE BAYEUX CORRESPONDANTS DE GUILLAUME DE GUERRE BAYEUX June 1 2 July & August 3 4 5 2 3 EVENTS EVENTS October 6 November 7 December 8 View the full schedule on www.bayeux-bessin-tourisme.com CONTENTS THINGS TO DO GETTING AROUND PAGES PAGES 6to31/41to45 32to40 EATING OUT WHERE TO STAY 4 5 Welcome Bayeux Intercom Tourist Information is delighted to bring you the new 2020 PAGES PAGES WELCOME visitor guide. Whether it’s a holiday or getaway, there’s everything you need to CONTENTS make it unforgettable! Heritage, leisure, food & drink, wellness... get the best out 46to51 52to67 of the international Bayeux Bessin - D-Day Normandy destination! Bessin is an unspoilt land where earth and sea meet in the heart of Normandy, around Bayeux, the medieval town at a stone’s throw from the D-Day beaches. Our friendly team at our Tourist Information centres are here to help you: Seine-Maritime Unearth everything it has to offer as you wander amongst its leafy countryside and lofty cliffs: a town with personality, a fishing port, a magical village or a ARROMANCHES BAYEUX LONGUES-SUR-MER PORT-EN-BESSIN fortified riverside farm.. -

74Bayeux Arromanches-Les-B. Courseulles-S/Mer

LIGNE BAYEUX ARROMANCHES-LES-B. 74 COURSEULLES-S/MER HORAIRES VALABLES DU 2 SEPTEMBRE 2021 AU 6 JUILLET 2022 INCLUS* *Horaires susceptibles d’être modifiés au 19 décembre 2021. Car en coordination avec les trains lun au ven en provenance de PARIS sam Car en coordination avec les trains lun au ven en provenance de CAEN sam lun au ven Autres correspondances NOMAD sam Lundi, Mardi, Lundi au Jeudi, Vendredi vendredi Samedi Mercredi Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Samedi Lundi au vendredi Période de validité PS PVS TA PS PS PS TA PVS PS BAYEUX / S.n.c.f. 12:25 12:25 12:30 13:00 16:33 17:50 17:50 17:50 BAYEUX / Collège Létot I I I 13:07 16:39 16:40 I I I BAYEUX / Saint-Patrice 12:34 12:34 12:39 13:12 16:44 16:49 17:59 17:59 17:59 BAYEUX / Vallée des Près I I 12:41 I I I I I I ST-VIGOR-LE-GRAND / Stade Garnier I I I 13:21 I I I I 18:06 ST-VIGOR-LE-GRAND / Saint Sulpice I I I 13:25 I I I I 18:09 SOMMERVIEU / Château d’Eau I I I 13:27 17:05 I I I 18:12 SOMMERVIEU / L’Orangerie 12:43 12:43 12:48 13:28 16:56 16:59 18:08 18:08 18:13 SOMMERVIEU / Les Perelles I I I I 16:59 I I I I SOMMERVIEU / Stade I I I I 17:03 I I I I RYES / Ryes 12:47 12:47 12:52 13:32 17:04 18:12 18:12 18:17 TRACY-SUR-MER / La Rosière 12:52 12:51 12:56 13:36 17:08 18:16 18:16 18:21 MANVIEUX / Mairie I I I 13:40 17:12 I I 18:25 TRACY-SUR-MER / Église I I I 13:42 17:14 I I 18:27 ARROMANCHES-LES-BAINS / Avenue de Verdun 12:55 12:54 12:59 13:45 17:18 18:20 18:20 18:30 ARROMANCHES-LES-BAINS / Cinéma 360 12:58 12:57 13:02 I I I I I ST-CÔME-DE-FRESNÉ / Château de Fresné I I I 13:48 17:21 18:23 18:23 18:33 ST-CÔME-DE-FRESNÉ / Église 12:59 12:58 13:03 I I I I I ST-CÔME-DE-FRESNÉ / Parc à huîtres 13:00 12:59 13:04 13:50 I I I 18:35 ASNELLES / Place A. -

Horaires Et Trajet De La Ligne LIGNE 74 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne LIGNE 74 de bus LIGNE 74 Bayeux St Patrice Voir En Format Web La ligne LIGNE 74 de bus (Bayeux St Patrice) a 4 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Bayeux St Patrice: 07:10 - 13:24 (2) Bayeux Gare Sncf: 06:41 - 17:51 (3) Courseulles: 12:25 - 17:50 (4) Sommervieu: 16:39 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne LIGNE 74 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne LIGNE 74 de bus arrive. Direction: Bayeux St Patrice Horaires de la ligne LIGNE 74 de bus 20 arrêts Horaires de l'Itinéraire Bayeux St Patrice: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 07:10 - 13:24 mardi 07:10 - 13:24 Courseulles Sur Mer: Château mercredi 07:10 Courseulles Sur Mer: Chant Des Oiseaux jeudi 07:10 - 13:24 Courseulles Sur Mer: Port vendredi 07:10 - 13:24 Rue de Ver, Courseulles-sur-Mer samedi Pas opérationnel Ver Sur Mer: Plage Impasse Saint-Gerbold, Ver-sur-Mer dimanche Pas opérationnel Ver Sur Mer: Goélands Ver Sur Mer: Paul Poret Avenue Paul Poret, Ver-sur-Mer Informations de la ligne LIGNE 74 de bus Direction: Bayeux St Patrice Ver Sur Mer: Église Arrêts: 20 Durée du Trajet: 22 min Crepon: Carrefour Récapitulatif de la ligne: Courseulles Sur Mer: Château, Courseulles Sur Mer: Chant Des Oiseaux, Meuvaines Courseulles Sur Mer: Port, Ver Sur Mer: Plage, Ver Sur Mer: Goélands, Ver Sur Mer: Paul Poret, Ver Sur Mer: Asnelles: Église Église, Crepon: Carrefour, Meuvaines, Asnelles: Église, Asnelles: Centre, St Come De Fresne: Parc À Huitres, Asnelles: Centre St Come De -

Cahier Des Parents Que Vous Avez Entre Les Mains

CALENDRIER SCOLAIRE ZONE B Rentrée scolaire des élèves Mardi 1er septembre 2020 Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre 2020 le au lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 20 Vacances d’hiver Du samedi 20 février 2021 DES PARENTS 21 au lundi 8 mars 2021 Vacances de printemps Du samedi 24 avril 2021 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE VOIE SUR LA JETER NE PAS au lundi 10 mai 2021 Pont de l’Ascension Du jeudi 13 mai 2021 RCS 823 605 506 / 200625_124 - RCS au lundi 17 mai 2021 - Vacances d’été lacompagniedesidees.fr Mardi 6 juillet 2021 édito Depuis 2006, date de la prise de compétence de l’Enseignement par Bayeux Intercom, nous avons à cœur, avec l’ensemble des élus et des équipes de la Patrick collectivité, de faire de nos écoles un lieu de Gomont découvertes, d’apprentissage, de rencontres, de loisirs et de projets partagés, où le vivre-ensemble a une place Président prépondérante pour tous, enfants, enseignants et agents de Bayeux Intercom de Bayeux Intercom. Avec plus de 2 000 élèves qui reprennent le chemin de l’école, nous savons que chaque rentrée scolaire est vécue avec appréhension et émotion, aussi bien par les familles que par nos services. Arnaud Chaque rentrée apporte aussi son lot d’évolutions. Tanquerel L’année scolaire 2020-2021 sera bien sûr marquée par Vice-président les contraintes sanitaires liées à la COVID, mais sera de Bayeux également rythmée par la poursuite des travaux à l’école Intercom, de Juaye-Mondaye et par le début de ceux à l’école en charge de Argouges. -

Notre Engagement, C'est Vous !

CANTON DE BAYEUX Quelques exemples des réalisations ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021 ou de projets pour le canton… Riche de sa diversité, le canton de Bayeux et ses communes a su améliorer toujours plus son cadre de vie et offrir à ses habitants des Sport AMÉNAGER ENVIRONNEMENT conditions de vie agréable, grâce à son haut niveau d’équipements MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE DU CALVADOS • Investissements sur les grands toujours soutenus par le Département. VOTRE CANTON CADRE DE VIE équipements, complexe sportif Eindhoven, pôle tennistique de Bayeux, Le dynamisme et l’expérience de notre équipe, notre disponibilité Routes piscine intercommunale Auréo. et les valeurs qu’ensemble nous défendons, portent une même • Aides aux manifestations sportives et ambition, un même engagement : vous être utiles. Notre engagement, clubs du canton. PROJETS QUI SOMMES-NOUS ? c’est vous ! STRUCTURANTS Jean-Léonce DUPONT Mélanie LEPOULTIER • Espace naturel sensible départemental 66 ans, 2 enfants 41 ans, 2 enfants, Maire de • Traversée de Vaucelles/RD 613, de Bayeux-Guéron (projet d’extension). traversées de bourg de Subles et Président du Département Sommervieu, Vice-présidente de • Pistes et voies cyclables : Longues/ Esquay-sur-Seulles (projets). du Calvados Bayeux Intercom, Vice-présidente Tracy/Arromanches, bouclage du by du département • Echangeur RN13/RD6, dit «échangeur pass à Saint-Vigor-le-Grand, travaux Le Département, sous mon im- de Monceaux-en-Bessin». et études en cours pour relier Bayeux pulsion, a largement investi ces Actuellement en détachement de • Ronds-points Saint-Exupère – Saint- à la Forêt de Cerisy et Sully à Port- dernières années dans les 34 l’éducation nationale, je suis maire de Vigor/Bayeux.