Departamento De Filosofía

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Signumclassics

126booklet 13/5/08 11:28 Page 1 ALSO AVAILABLE ON signumclassics Ragtime & Blue Brahms and Schumann Haydn Piano Sonatas Elena Kats-Chernin - Piano John Lill - Piano John Lill - Piano SIGCD058 SIGCD075 SIGCD097 Elena Kats-Chernin is a composer who Much-loved pianist, John Lill, plays John Lill returns to take the listener on a defies categorisation: a virtuosic pianist touchstones of the 19th-century romantic journey through the many moods of Haydn, and improviser, her compositions flow piano tradition. Lill is at his sparkling in brilliant performances of some from her like a fountain. This CD is best in this wonderful repertoire. composer’s most intriguing works for drawn from the small works she often the keyboard. writes for her own enjoyment - a cornucopia of rags, blues and heart- melting melodies. Available through most record stores and at www.signumrecords.com For more information call +44 (0) 20 8997 4000 126booklet 13/5/08 11:28 Page 3 MESSIAEN: CHAMBER WORKS MESSIAEN: CHAMBER WORKS The general perception of Messiaen is of a always turned up at class with mountains of work 1. Fantaisie [8.59] composer who lived in some rarefied atmosphere (not guaranteed to ensure popularity!) and was of his own, floating far above the mundane, recognised as a young man likely to succeed. But Quatuor pour la fin du Temps material world. Given his preoccupation with any view of Messiaen as vague or indecisive in his 2. Liturgie de cristal [2.37] esoteric rhythms, sound-colours, theology and opinions needs to be set against the truth - for all birdsong, this is perhaps a reasonable judgment his pacific demeanour (and, in later years, 3. -

S H a P E S O F a P O C a Ly P

Shapes of Apocalypse Arts and Philosophy in Slavic Thought M y t h s a n d ta b o o s i n R u s s i a n C u lt u R e Series Editor: Alyssa DinegA gillespie—University of Notre Dame, South Bend, Indiana Editorial Board: eliot Borenstein—New York University, New York Julia BekmAn ChadagA—Macalester College, St. Paul, Minnesota nancy ConDee—University of Pittsburg, Pittsburg Caryl emerson—Princeton University, Princeton Bernice glAtzer rosenthAl—Fordham University, New York marcus levitt—USC, Los Angeles Alex Martin—University of Notre Dame, South Bend, Indiana irene Masing-DeliC—Ohio State University, Columbus Joe pesChio—University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee irina reyfmAn—Columbia University, New York stephanie SanDler—Harvard University, Cambridge Shapes of Apocalypse Arts and Philosophy in Slavic Thought Edited by Andrea OppO BOSTON / 2013 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: A bibliographic record for this title is available from the Library of Congress. Copyright © 2013 Academic Studies Press All rights reserved. ISBN 978-1-61811-174-6 (cloth) ISBN 978-1-618111-968 (electronic) Book design by Ivan Grave On the cover: Konstantin Juon, “The New Planet,” 1921. Published by Academic Studies Press in 2013 28 Montfern Avenue Brighton, MA 02135, USA [email protected] www.academicstudiespress.com Effective December 12th, 2017, this book will be subject to a CC-BY-NC license. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Other than as provided by these licenses, no part of this book may be reproduced, transmitted, or displayed by any electronic or mechanical means without permission from the publisher or as permitted by law. -

The Influence of Plainchant on French Organ Music After the Revolution

Technological University Dublin ARROW@TU Dublin Doctoral Applied Arts 2013-8 The Influence of Plainchant on rF ench Organ Music after the Revolution David Connolly Technological University Dublin Follow this and additional works at: https://arrow.tudublin.ie/appadoc Part of the Musicology Commons Recommended Citation Connolly, D. (2013) The Influence of Plainchant on rF ench Organ Music after the Revolution. Doctoral Thesis. Dublin, Technological University Dublin. doi:10.21427/D76S34 This Theses, Ph.D is brought to you for free and open access by the Applied Arts at ARROW@TU Dublin. It has been accepted for inclusion in Doctoral by an authorized administrator of ARROW@TU Dublin. For more information, please contact [email protected], [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License The Influence of Plainchant on French Organ Music after the Revolution David Connolly, BA, MA, HDip.Ed Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music Dublin Institute of Technology Conservatory of Music and Drama Supervisor: Dr David Mooney Conservatory of Music and Drama August 2013 i I certify that this thesis which I now submit for examination for the award of Doctor of Philosophy in Music, is entirely my own work and has not been taken from the work of others, save and to the extent that such work has been cited and acknowledged within the text of my work. This thesis was prepared according to the regulations for postgraduate study by research of the Dublin Institute of Technology and has not been submitted in whole or in part for another award in any other third level institution. -

C:\Dokumente Und Einstellungen\Bruhn\Eigene

Vorwort Fünfzehn Jahre nach seinem Tod ist Olivier Messiaen weithin anerkannt als einer der führenden französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts und eine Stimme von zeitübergreifender Tragweite innerhalb der westlichen Musikkultur. Neben der Musik mit ihren “Farben” und Rhythmen galt seine Leidenschaft vor allem zwei weiteren Gebieten, in denen er sich im Laufe der Zeit umfassende Kenntnisse aneignete: der Theologie und der Ornithologie. Messiaen war ein gläubiger Katholik, der eine umfassende Sammlung theolo- gischer Bücher besaß und den Dialog mit den Denkern des Glaubens suchte. Als außergewöhnlich hingebungsvoller Vogelfreund zeichnete er zudem den Gesang hunderter Vogelarten so akribisch auf, dass Fachleute seinen Beitrag inzwischen als unschätzbar ansehen. Es wird daher kaum überraschen, dass seine Kompetenz in beiden Gebieten einen tief greifenden Einfluss auf seine Kompositionen hatte. Ein drittes Thema, über das Messiaen viel nachdachte und dem er eine Anzahl von Kompositionen widmete, ist das der schicksalhaften Liebe. In seinem Weltbild leitet sich alle Liebe von Gottes Liebe zur Menschheit her. Die Liebe der Menschen zu Gott mag nur ein sehr ungenaues Abbild der göttlichen Gabe sein, doch selbst die Liebe eines Menschen für einen ande- ren, sofern sie nur tief und schicksalhaft ist, muss, so fand der Komponist, noch als ein schwacher Abglanz der göttlichen Liebe betrachtet werden.1 Biografisch ergänzen Messiaens Kompositionen zum Thema der idealen menschlichen Liebe – sechs zwischen 1936 und 1948 entstandene Werke – jene, die er seit 1951 ausdrücklich dem Vogelgesang widmet. Im Juni 1932 heiratete Messiaen die brillante Geigerin Claire Delbos, eine Mitstudentin aus seiner Kompositionsklasse; 1937 wurde das einzige Kind der beiden geboren, der Sohn Pascal. -

God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's <I>Des Canyons Aux Étoiles

University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Masters Theses Graduate School 8-2014 Sonic Environmentalism: God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's Des canyons aux étoiles . Ryan James Taussig University of Tennessee - Knoxville, [email protected] Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes Part of the Musicology Commons Recommended Citation Taussig, Ryan James, "Sonic Environmentalism: God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's Des canyons aux étoiles . .. " Master's Thesis, University of Tennessee, 2014. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/2853 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Ryan James Taussig entitled "Sonic Environmentalism: God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen's Des canyons aux étoiles . .." I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Master of Music, with a major in Music. Rachel M. Golden, Major Professor We have read this thesis and recommend its acceptance: Leslie C. Gay, Jacqueline A. Avila Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) ! Sonic Environmentalism:! God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen’s Des canyons aux étoiles . -

Aspects of Structure in Olivier Messiaen's Vtngt Regards Sur L'enfant-Jesus

ASPECTS OF STRUCTURE IN OLIVIER MESSIAEN'S VTNGT REGARDS SUR L'ENFANT-JESUS by DAVID ROGOSIN B.Mus., l'Universite de Montreal, 1978 M.Mus., l'Universite de Montreal, 1981 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MUSICAL ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES School of Music We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA March 1996 © David Rogosin, 1996 AUTHORIZATION In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of The University of British Columbia, Vancouver, Canada Date DE-6 (2/88) ASPECTS OF STRUCTURE IN OLIVIER MESSIAEN'S "VINGT REGARDS SUR L'ENFANT-JESUS" ABSTRACT The paper explores various structural aspects of the 1944 masterwork for piano, Vingt Regards sur I'Enfant-Jesus, by Olivier Messiaen (1908-1992). Part One examines elements of the composer's style in isolation, focusing prin• cipally on the use of the modes of limited transposition to generate diverse tonal styles, as well as the use of form and "cyclical" or recurring themes and motifs to both unify and diversify the work. -

Kimmo Hakola's Diamond Street and Loco: a Performance Guide

UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones May 2016 Kimmo Hakola's Diamond Street and Loco: A Performance Guide Erin Elizabeth Vander Wyst University of Nevada, Las Vegas Follow this and additional works at: https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations Part of the Fine Arts Commons, Music Commons, and the Theatre and Performance Studies Commons Repository Citation Vander Wyst, Erin Elizabeth, "Kimmo Hakola's Diamond Street and Loco: A Performance Guide" (2016). UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 2754. http://dx.doi.org/10.34917/9112202 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by Digital Scholarship@UNLV with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones by an authorized administrator of Digital Scholarship@UNLV. For more information, please contact [email protected]. KIMMO HAKOLA’S DIAMOND STREET AND LOCO: A PERFORMANCE GUIDE By Erin Elizabeth Vander Wyst Bachelor of Fine Arts University of Wisconsin-Milwaukee 2007 Master of Music in Performance University of Wisconsin-Milwaukee 2009 -

Abbate, Carolyn 122–3 Adams, John 233 Adorno, T. W. 68, 69, 172–3

Cambridge University Press 978-0-521-83981-5 - Messiaen Studies Edited by Robert Sholl Index More information Index A Bosch, Hieronymus 211 Abbate, Carolyn 122–3 Boulanger, Nadia 34, 50 Adams, John 233 Boulez, Pierre 2, 9, 37, 46–7, 49, 65, 66, Adorno, T. W. 68, 69, 172–3, 174, 176 67, 71, 77, 143, 190, 232, 232, agape 40 245, 247, 251 Alquie,´ Ferdinand 43 Piano Sonata No. 2 53 Antoine, Pere` Louis 217–18, 229 Structures 1a 64 Apollinaire, Guillaume 221 Sur incises 247 Aquinas, St Thomas 49, 91, 213, 217, Braque, Georges 44 224–5, 228–9 Breton, Andre´ 34, 35, 50–1, 55, 61 Aragon, Louis 42 Arcane 4, 55 Arletty 18 First Surrealist Manifesto 38–9 Arrieu, Claude 3 Mad Love (L’Amour fou) 41, 55, 60 Aubin, Tony 5 Nadja 55 Augustine, St 90, 92 le point sublime 41, 55, 61–2 Aulnoy, Madame d’ 211 Second Surrealist Manifesto 40–1 Auric, Georges 4, 5 use of Tristan ideal 60–1 Britten, Benjamin 173 B Bunlet, Marcelle 4, 5, 20, 23, 24, 25, Balthasar, Hans Urs Von 79, 94–8, 99, 26, 27, 30 208–9, 229 Barraine, Elsa 18 C Barto´k, Bela 232 Calvino, Italo 143, 253 Baudrier, Yves 6, 7, 11 The Castle 123–5, 132, 141–2 Les Musiciens dans la cite´ 7, 11, 12 Capdevielle, Pierre 5, 11–12 Beaumont, Etienne de 22 Caplet, Andre´ 4 Benjamin, George 246 Carne,´ Marcel Benjamin, Walter 40, 172 Les Enfants du paradis 17 Berg, Alban 66, 232 Carter, Elliott 233, 242–3, 245–6, Lyrische Suite 34 252, 253 Wozzeck 105 Catholic Action (l’Action Catholique) Berio, Luciano 212, 214, 230 Rendering 253 Chagall, Marc Berlioz, Hector 4, 234 Bouquet with Flying Lovers 37 Les Nuits -

Traces of a Thomistic De Musica in the Compositions of Olivier Messiaen

Siglind Bruhn Traces of a Thomistic De musica in the Compositions of Olivier Messiaen In the year of his centennial, Olivier Messiaen (1908–92) is widely acknowledged as not only one of the leading French com posers of the twentieth century, but as a voice of timeless signifi cance within Western music. In addition to his love for music with its “colors” and rhythms, he felt passionately about two other areas in which he became an erudite scholar: theology and ornithology. A devout Catholic, he owned and diligently read a large collection of theologi cal books; an avid bird lover, he studied their song so thoroughly that his contri butions to the field are now considered invalua ble even to specialists. A third field to which Messiaen de voted a cluster of com positions is that of idealized human love. As he knew, all love derives from God’s love for humankind. The hu man love of God may be but an awkward and flawed response to the divine gift, but even the love of one human for another, provided it is true and strong, must be regarded as a reflection—albeit a pale reflection—of God’s love.1 Messiaen began reading books on theology already as a teen ager. Mystics like John of Ruusbroec, Thomas à Kempis, and Thomas Merton as well as saints like Francis of Assisi, Teresa of Ávila, John logos 11:4 fall 2008 thomistic de musica in the compositions of messiaen 17 of the Cross, Catherine of Siena, and Thérèse de Lisieux were of crucial impor tance for his devotion. -

Sep Tember Oc Tober

SEPTEMBER PROGRAM GUIDE The Journey of love of Journey The 9 OCTOBER 10 WEIWUYING 2020 © 1 Contents 004 9 September Program Calender 006 10 October Program Calender 010 Feature 014 9 September Programs 036 10 October Programs 079 Exhibition 080 Activity Opening Hours 104 Tour Service 11:00-21:00 105 Become Our Valued Friend Service Center (Box Office) 106 Visit Us 11:00-21:00 For more information weiwuying_centerforthearts @weiwuying @weiwuying_tw COVID-19 National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying) Preventive Measures against the Coronavirus (COVID-19) Epidemic Please follow the policies below before entering the venue A Special Plan for Performers 60 Performers can get a full refund for the rent if cancel the show 60 days before the scheduled date. Technical tests and rehearsals require no fee. 50% Rents are 50% off in the following situations: Audience are required to sit at intervals. / Live shows are changed into online streaming or recorded videos. / First-time auditorium rental for online streaming or video recording First-time auditorium rental for technical tests and rehearsals If you change the auditorium reservation from the original one into a larger one, the prices remain unchanged. Please contact us for the following ticketing matters. For the shows cancelled with a purpose of pandemic prevention, domestic performance teams have the priority to schedule the time in the second half of 2020 and the first half of 2021. Weiwuying will keep updating this special plan according to National Health Command Center policies. Weiwuying will work together with the public in preventing the spread of the epidemic and building a comfortable and safe venue. -

Deutsche Nationalbibliografie 2018 T 07

Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2018 T 07 Stand: 04. Juni 2018 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2018 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-201711171876 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -

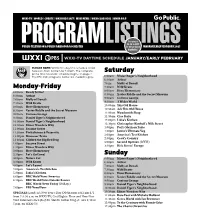

Program Listings

WXXI-TV | WORLD | CREATE | WXXI KIDS 24/7 | WXXI NEWS | WXXI CLASSICAL | WRUR 88.5 See pages 25-30 in CITY PROGRAMPUBLIC TELEVISION & PUBLIC RADIO FOR ROCHESTER LISTINGSfor our program JANUARY/EARLY FEBRUARY 2021 highlights! WXXI-TV DAYTIME SCHEDULE JANUARY/EARLY FEBRUARY PLEASE NOTE: WXXI-TV’s daytime schedule listed here runs from 6:00am to 7:00pm. The complete Saturday prime time television schedule begins on page 2. The PBS Kids programs below are shaded in gray. 6:00am Mister Roger’s Neighborhood 6:30am Arthur 7vam Molly of Denali Monday-Friday 7:30am Wild Kratts 8:00am 6:00am Ready Jet Go! Hero Elementary 8:30am 6:30am Arthur Xavier Riddle and the Secret Museum 9:00am 7:00am Molly of Denali Curious George 9:30am 7:30am Wild Kratts A Wider World 10:00am 8:00am Hero Elementary This Old House 10:30am 8:30am Xavier Riddle and the Secret Museum Ask This Old House 11:00am 9:00am Curious George Woodsmith Shop 11:30am 9:30am Daniel Tiger’s Neighborhood Ciao Italia 12:00pm 10:00am Daniel Tiger’s Neighborhood Lidia’s Kitchen 12:30pm 10:30am Elinor Wonders Why Christopher Kimball’s Milk Street 1:00pm 11:00am Sesame Street Pati’s Mexican Table 1:30pm 11:30am Pinkalicious & Peterrific Jamie’s Ulitmate Veg 2:00pm 12:00pm Dinosaur Train America’s Test Kitchen 2:30pm 12:30pm Clifford the Big Red Dog Cook’s Country 3:00pm (WXXI) 1:00pm Sesame Street Second Opinion 3:30pm 1:30pm Elinor Wonders Why Rick Steves’ Europe 2:00pm Hero Elementary 2:30pm Let’s Go Luna! Sunday 3:00pm Nature Cat 6:00am Mister Roger’s Neighborhood 3:30pm Wild Kratts 6:30am Arthur 4:00pm Let’s Learn! 7:00am Molly of Denali 5:00pm America’s Test Kitchen 7:30am Wild Kratts 5:30pm Lidia’s Kitchen 8:00am Hero Elementary 6:00pm BBC Wold News America 8:30am Xavier Riddle and the Secret Museum 6:30pm BBC World News Outside Source 9:00am Curious George BBC World News Today (Fridays) 9:30am Daniel Tiger’s Neighborhood 7:00pm PBS NewsHour 10:00am Daniel Tiger’s Neighborhood SPECIALS: London’s New Year’s Day Celebration 2021 airs 1/1 10:30am Elinor Wonders Why from 7-9:30 a.m.