Brahms Standpunkt Zur Volksliedsammlung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Brahms, Johannes (B Hamburg, 7 May 1833; D Vienna, 3 April 1897)

Brahms, Johannes (b Hamburg, 7 May 1833; d Vienna, 3 April 1897). German composer. The successor to Beethoven and Schubert in the larger forms of chamber and orchestral music, to Schubert and Schumann in the miniature forms of piano pieces and songs, and to the Renaissance and Baroque polyphonists in choral music, Brahms creatively synthesized the practices of three centuries with folk and dance idioms and with the language of mid and late 19thcentury art music. His works of controlled passion, deemed reactionary and epigonal by some, progressive by others, became well accepted in his lifetime. 1. Formative years. 2. New paths. 3. First maturity. 4. At the summit. 5. Final years and legacy. 6. Influence and reception. 7. Piano and organ music. 8. Chamber music. 9. Orchestral works and concertos. 10. Choral works. 11. Lieder and solo vocal ensembles. WORKS BIBLIOGRAPHY GEORGE S. BOZARTH (1–5, 10–11, worklist, bibliography), WALTER FRISCH (6– 9, 10, worklist, bibliography) Brahms, Johannes 1. Formative years. Brahms was the second child and first son of Johanna Henrika Christiane Nissen (1789–1865) and Johann Jakob Brahms (1806–72). His mother, an intelligent and thrifty woman simply educated, was a skilled seamstress descended from a respectable bourgeois family. His father came from yeoman and artisan stock that originated in lower Saxony and resided in Holstein from the mid18th century. A resourceful musician of modest talent, Johann Jakob learnt to play several instruments, including the flute, horn, violin and double bass, and in 1826 moved to the free Hanseatic port of Hamburg, where he earned his living playing in dance halls and taverns. -

Schubert's Winterreise in Nineteenth-Century Concerts

Detours on a Winter’s Journey: Schubert’s Winterreise in Nineteenth-Century Concerts NATASHA LOGES Downloaded from http://online.ucpress.edu/jams/article-pdf/74/1/1/465161/jams_74_1_1.pdf by American Musicological Society Membership Access user on 03 June 2021 Introduction For a time Schubert’s mood became more gloomy and he seemed upset. When I asked him what was the matter he merely said to me “Well, you will soon hear it and understand.” One day he said to me “Come to Schober’s to-day, I will sing you a cycle of awe-inspiring songs. I am anxious to know what you will say about them. They have affected me more than has been the case with any other songs.” So, in a voice wrought with emotion, he sang the whole of the “Winterreise” through to us.1 In 1858, Schubert’s friend Josef von Spaun published a memoir of Schubert that included this recollection of the composer’s own performance of his Winterreise,D.911.Spaun’s poignant account is quoted in nearly every pro- gram and recording liner note for the work, and many assume that he meant all twenty-four songs in the cycle, roughly seventy-five uninterrupted minutes of music, presented to a rapt, silent audience—in other words, a standard, modern performance.2 Spaun’s emotive recollection raises many questions, however. The first concerns what Spaun meant by “the whole of the ‘Winter- reise,’” and this depends on the date of this performance, which cannot be established. As many scholars have observed, Schubert most likely sang only the twelve songs he had initially composed.3 Susan Youens recounts that the 1. -

Jahresbericht 2010

UNION DER DEUTSCHEN AKADEMIEN DER WISSENSCHAFTEN vertreten durch die Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz Musikwissenschaftliche Editionen JAHRESBERICHT 2010 Koordination: Dr. Gabriele Buschmeier © 2011 by Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Alle Rechte einschließlich des Rechts zur Vervielfältigung, zur Einspeisung in elektronische Systeme sowie der Übersetzung vorbehalten. Jede Verwertung außer- halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche Geneh- migung der Akademie unzulässig und strafbar. Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier. Druck: Rheinhessische Druckwerkstätte, Alzey Printed in Germany UNION DER DEUTSCHEN AKADEMIEN DER WISSENSCHAFTEN vertreten durch die Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz Musikwissenschaftliche Editionen JAHRESBERICHT 2010 1. Koordinierung der musikwissenschaftlichen Vorhaben durch die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften .......................................................................... 3 2. Berichte der einzelnen Projekte Johannes Brahms, Neue Ausgabe sämtlicher Werke ........................................................... 5 Christoph Willibald Gluck, Sämtliche Werke ..................................................................... 12 Georg Friedrich Händel, Hallische Händel-Ausgabe .......................................................... 15 Joseph Haydn, Werke .......................................................................................................... 17 Felix Mendelssohn -

Zum Gedenken an Renate Groth (1940–2014) 7

Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte Mitteilungen 96 Juli 2016 Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte e.V. Institut für Historische Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Tanz Köln Unter Krahnenbäumen 87, 50668 Köln Redaktion: Fabian Kolb Druck: Jürgen Brandau Druckservice, Köln © 2016 ISSN 0948-1222 MITTEILUNGEN der Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte e.V. Nr. 96 Juli 2016 Inhalt Inga Mai Groote Zum Gedenken an Renate Groth (1940–2014) 7 Hans Joachim Marx Zum Gedenken an Günther Massenkeil (1926–2014) 8 Klaus Wolfgang Niemöller Zum Gedenken an Detlef Altenburg (1947–2016) 9 Joachim Dorfmüller Ein reiches Wissenschaftlerleben – Gedenkblatt für Prof. Dr. Heinrich Hüschen anlässlich seines 100. Geburtstags am 2. März 2015 10 Norbert Jers Dietrich Kämper 80 Jahre 13 Klaus Wolfgang Niemöller Das Sängerfest des Deutsch-flämischen Sängerbundes 1846 in Köln unter Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Weber. Die Chorpartitur der Gesänge und das Festprogrammbuch im Kontext der Mitwirkenden 15 Franz-Josef Vogt Die Orgel der kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus in Köln-Porz-Urbach 37 Arnold Jacobshagen 1863 – Der Kölner Dom und die Musik 44 Fabian Kolb Max Bruch – Neue Perspektiven auf Leben und Werk 46 6 Robert von Zahn Wie preußisch klang das Rheinland? Eine Tagung bilanzierte 48 Robert von Zahn Das Beethoven-Haus während des Nationalsozialismus 50 Leitungswechsel im Deutschen Musikinformationszentrum 53 Protokoll der Mitgliederversammlung 2015 54 7 Inga Mai Groote Zum Gedenken an Renate Groth (1940–2014)* Am 11. September 2014 verstarb mit Renate Groth eine engagierte Vermittlerin zwischen Musikwissenschaft und Musiktheorie. Nach dem Studium der Schulmusik mit dem instru- mentalen Hauptfach Viola da gamba und den Nebenfächern Anglistik und Philosophie und Tätigkeit im Schuldienst unterrichtete sie an der Hochschule für Musik und Theater Hanno- ver, wo sie ab 1982 eine Professur für Musiktheorie innehatte. -

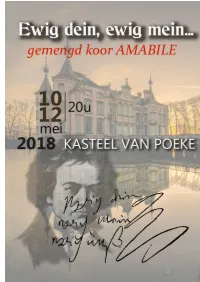

Programmaboekje

Programma Ewig Dein L.udwig van Beethoven ‘De Eerste Zwaluw’ Vladimir Nabokov Ich liebe dich Ludwig van Beethoven Für Elise Ludwig van Beethoven Erlaube mir Johannes Brahms Vecchie letrose Adriaan Willaert Come again John Dowland A quando havea Adriaan Willaert Due Pupille Amabili Wolfgang Amadeus Mozart ‘De rozen van Sa’di’ Marceline Desbordes-Valmore Once upon my Cheek John Wall Callcott Voi che sapete Wolfgang Amadeus Mozart Hirtenchor uit ‘Rosamunde’ Franz Schubert Nymphs and Schepherds Henry Purcell Abschiedslied J.ohannes Brahms Morgen muss ich fort von hier Johannes Brahms Romance uit ‘Jeux Interdits’ Narciso Yepes Time to leave Franz M. Herzog An die Musik Franz Schubert Sonntag Johannes Brahms ‘Zie je, ik hou van jou’ Herman Gorter Heimliche Liebe Johannes Brahms The last Rose of Summer Irish traditional Barcarolle uit ‘Hoffmans vertellingen’ Jacques Offenbach Le Temps des Cerises Antoine Renard Twee meisjes Raymond Van het Groenewoud bewerking koor: Stef Minnebo Gemengd Koor Amabile Repetitor Martijn Lambert Piano Jozefien Van Parys Programmatie en samenstelling Marc Gevaert Algemene leiding August De Groote Ewig Dein, Ewig mein, Ewig uns. m.: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) t.: Ludwig van Beethoven ‘De eerste zwaluw’ Vladimir Nabokov (1899 - 1977) Ich liebe dich, so wie du mich, am Abend und am Morgen. Noch war kein Tag, wo du und mich nicht teilten unsre Sorgen. Auch waren sie für dich und mich geteilt leicht zu ertragen; du tröstest im Kummer mich, ich weint’ in deine Klagen. Drum Gottes Segen über dir. Du, meines Lebens Freude. Gott schütze dich, erhalt’ dich mir. Schütz’ und erhalt uns beide. m.: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) t.: Karl Friedrich Wilhelm Herrosee (1754 - 1821) Ik hou van jou, als jij van mij bij avond en bij morgen. -

ROBERT SCHUMANN (1810-1856): Neujahrslied Für Soli, Chor Und Orchester in Es-Dur Op

H.-U. WILI: SCHUMANN Neujahrslied op. 144; Rheinische Symphonie op. 97; RHEINBERGER: Der Stern von Bethlehem op. 164 (SchumannRheinberger2015c.docx) Konzert des Singkreises Wohlen vom 10. Januar 2015 in der Französischen Kirche Bern: ROBERT SCHUMANN (1810-1856): Neujahrslied für Soli, Chor und Orchester in Es-Dur op. posth. 144 (1849/1850); Symphonie Nr. 3 in Es-Dur Rheinische op. 97 (1850); JOSEPH GABRIEL RHEINBERGER (1839-1901): Der Stern von Bethlehem. Eine Weihnachts-Cantate auf den Gedichtzyklus von FANNY RHEINBERGER-VON HOFFNAASS für Sopran- und Baritonsolo, Chor und Orchester op. 164 (1890) Inhaltsübersicht Nr. Bst. Inhalt S. Rz. I. ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 2-50 1-108 A. Lebensabriss 2-35 1-82 a. Herkunftsfamilie, Jugend und Bildung 2-10 1-23 Zwickau 2-5 1-9 Leipzig I 5-7 10-17 Heidelberg 8-9 18-22 Leipzig II 10 23 b. Musikkritiker: Der Davidsbündler gegen die Philister 10-12 24-26 c. Pianistischer Poet 12-14 27-30 d. Vorübergehende Verlobung mit ERNESTINE VON FRICKEN 14-15 31-34 e. Kampf um CLARA 16-20 35-44 Vater WIECKS Kontaktverbot 16-18 35-38 Wien I 18-19 39-41 Prozess gegen Vater WIECK 19-20 42-43 Heirat 20 44 f. Schaffensrausch und Disziplin im Jahresrhythmus: SCHUMANNS 20-24 45-54 Ringen um jede Werkgattung 1840: Das Liederjahr 20-21 45-46 1841: Das symphonische Jahr 21-22 47-49 1842: Das Kammermusikjahr 22-23 50 1843: Das Jahr des Oratoriums 23 51 1844: Konzertreise nach Russland 23-24 52-54 g. 1845: Fugenstudien, Klavierkonzert und Übersiedlung nach 24-31 55-56 Dresden 1847/1848: Chorwerker 25-27 57-63 1849: Jahr totalen Schaffensrausches 28-30 64-69 1850: Uraufführung der einzigen Oper 30-31 70-71 h. -

Arnold Story V3 for Internet

A biography of Friedrich Wilhelm Arnold (1810-1864) A life imbued with music Peter Van Leeuwen 2018 A biography of Friedrich Wilhelm Arnold (1810-1864): A life imbued with music. (V.1805E_I) www.van-leeuwen.de Copyright © Peter Van Leeuwen 2018 All rights reserved Front Cover: Excerpt from one of Arnold's compositions: Allegro , published in: Pfennig- Magazin für Gesang und Guitarre. Herausgegeben von einem Verein Rheinländischer Tonkünstler. Redigirt von F.W. Arnold . Cologne, Gaul & Tonger. 1835 1(4): 190. Back Cover: Reproduction of a photograph of the portrait of Friedrich Wilhelm Arnold. 3 Table of contents Table of contents .................................................................................... 3 Preface .................................................................................................... 7 Origins ..................................................................................................... 9 Childhood and Schooling ....................................................................... 13 Student days ......................................................................................... 16 Cologne, London, Aachen: Journalism, Music, Theater ......................... 20 Novelist ................................................................................................. 24 The Music Business, Part I: Cologne ...................................................... 29 Marriage ............................................................................................... 30 Musical Pursuits: -

Klaviere Und Flügel Aus Dem Wupperthale - Instrumentenbau in Der Wupperregion Und Am Niederrhein Während Des 19

Klaviere und Flügel aus dem Wupperthale - Instrumentenbau in der Wupperregion und am Niederrhein während des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Orgel- und Klavierbauerfamilie Ibach INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie des Fachbereichs Geschichte - Theologie - Philosophie der Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal vorgelegt von Florian Speer M.A. aus Wuppertal Referent: Professor Dr. Volkmar Wittmütz Korreferent: Professor Dr. Hartwig Brandt Eingereicht: 13. Januar 2000 Disputation: 29. Juni 2000 So nahmen wir uns vor, die, die gerne lesen, zu unterhalten, denen, die mit Eifer auswendig lernen, zu helfen, allen aber, die das Buch auf irgendeine Weise in die Hand bekommen, zu nützen. Uns ist es allerdings nicht leicht gefallen, in mühseliger Arbeit diesen Auszug anzufertigen; es hat vielmehr Schweiß und durchwachte Nächte gekostet. 2 Makk 2, 25-26 Danksagung Besonderen Dank empfinde ich gegenüber meinen Hochschullehrern, die mich während meiner Studienjahre anregten und forderten. An erster Stelle soll hier Herr Professor Dr. Volkmar Wittmütz genannt sein, der auch die Anfertigung dieser Dissertation betreute. Daneben möchte ich erwähnen - gleichzeitig stellvertretend für andere - die Professoren Dr. Hermann de Buhr, Dr. Hermann J. Mahlberg und Dr. Wolfgang Orth. Mein Dank gilt der Familie Ibach, die mir uneingeschränkten Zugang zu ihren Archivalien gewährte, hier besonders Herrn Rolf Ibach. Zu danken habe ich dem Direktor des Historischen Zentrums Wuppertal, Dr. Michael Knieriem und seiner Mitarbeiterin; dem Direktor des Stadtarchivs Wuppertal, Dr. Uwe Eckardt und seinem Team; dem Leiter der Musikabteilung im Deutschen Museum, Dr. Hubert Henkel; der Kustodin des Musikinstrumentenmuseums Leipzig, Frau Dr. Heise; meinem Forscherfreund Gerhard Birker; Herrn Peter A. Ward Jones von der Bodleian Library in Oxford, der mir die hier veröffentlichten Briefe Elberfelder Bürger an Felix Mendelssohn Bartholdy zugängig machte; dem kubanischen Botschafter, S. -

You May Download the Conference Booklet Here

ResearchResearch ProposalProposal && ViewView onon TeachingTeaching THE INTELLECTUAL WORLDS OF JOHANNES BRAHMS INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE 1–3 FEBRUARY 2019 The International Worlds of Johannes Brahms is sponsored by the following programs to whom we express our thanks Grimes, Presentation for Assistant Professorship in Musicology, KU Leuven, 22. xi. 2014 Cover image: Brahms-Denkmal by Max Klinger, in the foyer of the Laieszhalle, Hamburg. Conference Organizing Committee Nicole Grimes, University of California, Irvine (Chair) David Brodbeck, University of California, Irvine Valerie Goertzen, Loyola University Marie Sumner Lott, Georgia State University We wish to express our gratitude to: Our Sponsors Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service) Department of Music, Claire Trevor School of the Arts, UC Irvine The American Brahms Society UCI Illuminations Our Performers Haroutune Bedelian, Violinist, UCI Department of Music Sarah Koo, Cellist, UCI Department of Music Lorna Griffitt, Pianist, UCI Department of Music Our Keynote Speakers Julian Horton, Durham University Natasha Loges, Royal College of Music, London Our Student Assistants Philip Bixby Calvin van Hoozen Summer Jane Ludlow Joao Tiago Duarte Martins Martin Varner Sydney Streightiff and Members of UCI Mu Phi Epsilon Our Colleagues in the Department of Music Michael Dessen, Chair Peter Chang Margaret Erel Sierra Gillespie Jeffrey Stube Shih-Wei Wu i USEFUL INFORMATION Venues: All conference events will take place at the Claire Trevor School of the Arts, UCI. The sessions will take place in the Colloquium Room on the 3rd floor of the Contemporary Arts Center. The lunchtime recital on Friday, the lecture-recital on Saturday, and the two keynote lectures on Friday and Saturday evening will take place in Winifred Smith Hall. -

Arnold Geschichte V3 Internet

Eine Biographie von Friedrich Wilhelm Arnold (1810-1864) Ein Leben, geprägt von Musik Peter van Leeuwen 2018 Eine Biographie von Friedrich Wilhelm Arnold (1810-1864): Ein Leben, geprägt von Musik. (V.1808D_I) www.van-leeuwen.de/history.html Copyright © Peter Van Leeuwen 2018 All rights reserved Umschlag vorn: Auszug aus einer Komposition von Arnold: Allegro , veröffentlicht in: Pfennig-Magazin für Gesang und Guitarre. Herausgegeben von einem Verein Rheinländischer Tonkünstler. Redigirt von F.W. Arnold . Köln, Gaul & Tonger. 1835 1(4): 190. Umschlag hinten: Reproduktion einer Fotografie des Portraits von Friedrich Wilhelm Arnold. 3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis .................................................................................... 3 Vorwort ................................................................................................... 7 Herkunft .................................................................................................. 9 Kindheit und Schulzeit ........................................................................... 13 Studentenleben..................................................................................... 16 Köln, London, Aachen: Journalismus, Musik, Theater ........................... 20 Schriftsteller .......................................................................................... 24 Das Musikgeschäft, Teil I: Köln .............................................................. 29 Heirat ................................................................................................... -

A Zongora Szerepe Johannes Brahms 49 Deutsche Volkslieder Című Művében

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28-as számú művészet- és művelődéstörténeti besorolású doktori iskola A ZONGORA SZEREPE JOHANNES BRAHMS 49 DEUTSCHE VOLKSLIEDER CÍMŰ MŰVÉBEN KERÉNYI MARIANN TÉMAVEZETŐ: SZABÓ FERENC JÁNOS DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2019 Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás ................................................................................................. III Bevezetés .................................................................................................................... V 1. Johannes Brahms és a Volkslied............................................................................ 1 1.1 Brahms népdalgyűjteményeinek forrásai ........................................................... 1 1.2 A Volkslied ......................................................................................................... 5 1.3 Johann Gottfried Herder hatása .......................................................................... 7 1.4 Az eredetiség kérdése ......................................................................................... 9 1.5 Brahms és Erk vitája ......................................................................................... 14 2. Brahms és a zongoraszólam ................................................................................ 18 2.1 A dalok zongoraszólamának struktúrája .......................................................... 18 2.1.1 Strófánként változatlan zongorakíséretes dalok ........................................ 18 2.1.2 Strófánként változó zongorakíséretes dalok -

Liste 14 Musikliteratur

Liste 14 Musikliteratur (P–Z) Musikantiquariat Dr. Bernhard A. Kohl GmbH Mozartstraße 17 D-70180 Stuttgart / Germany Telefon +49 (0)7 11 - 60 02 46 Fax +49 (0)7 11 - 620 77 46 [email protected] www.musikantiquariat-kohl.de – 1 – Musikantiquariat Dr. Bernhard A. Kohl GmbH Mozartstraße 17 D-70180 Stuttgart / Germany Telefon +49 (0)7 11 - 60 02 46 Fax +49 (0)7 11 - 620 77 46 [email protected] www.musikantiquariat-kohl.de Die Geschäftsbedingungen (siehe unsere Homepage) senden wir auf Anfrage auch gerne zu. Versandkosten Inland: Bücher bis 500 g 3,–, bis 1000 g 4,–; ab Wert 50,– EUR: 5,– EUR (Paket) Alle Preise in EUR inkl. MwSt. © 2013 Dr. Bernhard A. Kohl Sitz der Gesellschaft: Stuttgart HRB 21443 Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels Verkehrs-Nr. 26485 USt-IdNr.: DE 813 065 317 Bankverbindung: Baden-Württembergische Bank IBAN: DE 48 6005 0101 0002 2186 49 BIC (SWIFT): SOLA DE ST Besuche nach Vereinbarung – 2 – 1 | Paumann, Conrad: Das Locheimer Liederbuch nebst der Ars Organisandi als Dokumente des Deutschen Liedes sowie des frühesten geregelten Kontrapunktes und der ältesten Instrumentalmusik. Aus den Urschriften kritisch bearbeitet von Friedrich Wilhelm Arnold. Leipzig 1926. Gr.-8°. IV, 234 Seiten, 4 Faks. auf Taf., im Text mehrere kleinere Faks., zahlr. Notenbsp. OLn. (Rücken etwas gedunkelt) mit Goldprägung. 85,– Sehr selten. – Unveränderter Neudruck aus den Jahrbüchern für Musikalische Wissenschaft (hg. von Friedrich Chrysander), Bd. 2, 1867; Nachwort von F. Chry- sander und H. Bellermann. – Neuwertiges Exemplar. 2 | Pfitzner, Hans:Philosophie und Dichtung in meinem Leben [Faksimile der Handschrift von 1943].