Carte Communale Commune De Izotges Rapport De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Publication of an Application for Approval of Amendments, Which Are

20.1.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 18/39 Publication of an application for approval of amendments, which are not minor, to a product specification pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 18/09) This publication confers the right to oppose the amendment application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months from the date of this publication. APPLICATION FOR APPROVAL OF NON-MINOR AMENDMENTS TO THE PRODUCT SPECIFICATION FOR A PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN OR PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION Application for approval of amendments in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘JAMBON DE BAYONNE’ EU No: PGI-FR-00031-AM01 — 11.9.2018 PDO ( ) PGI (X) 1. Applicant group and legitimate interest Consortium du Jambon de Bayonne Route de Samadet 64 410 Arzacq FRANCE Tel. +33 559044935 Fax +33 559044939 Email: [email protected] Membership: Producers/processors 2. Member State or third country France 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) Name of product Description of product Geographical area Proof of origin Method of production Link Labelling Other: data update, inspection bodies, national requirements, annexes 4. Type of amendment(s) Amendments to the product specification of a registered PDO or PGI not to be qualified as minor within the meaning of the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 Amendments to the product specification of a registered PDO or PGI for which a Single Document (or equivalent) has not been published and which cannot be qualified as minor within the meaning of the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. -

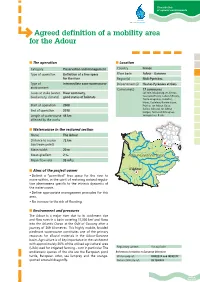

Agreed Definition of a Mobility Area for the Adour

Preservation of aquatic environments Agreed defi nition of a mobility area for the Adour ■ The operation ■ Location Category Preservation and management Country France Type of operation Defi nition of a free space River basin Adour - Garonne for the river Region(s) Midi-Pyrénées Type of Intermediate zone watercourse Département(s) Hautes-Pyrénées et Gers environment Commune(s) 17 communes Issues at stake (water, River continuity, Lafi tole, Maubourguet, Estirac, biodiversity, climate) good status of habitats Caussade-Rivière, Labatut-Rivière, Tieste-Uragnoux, Jû-Belloc, Hères, Castelnau-Rivière-Basse, Start of operation 2008 Préchac-sur-Adour, Goux, Galiax, Cahuzac-sur-Adour, End of operation 2018 Izotges, Termes-d’Armagnac, Length of watercourse 44 km Sarragachies, Riscle. affected by the works ■ Watercourse in the restored section Name The Adour Distance to source 72 km (upstream point) Mean width 20 m Mean gradient 2 ‰ Adour-Garonne basin Mean fl ow rate 35 m3/s ■ Aims of the project owner L'Adour • Delimit a “permitted” free space for the river to move within, in the spirit of restoring natural regula- tion phenomena specifi c to the intrinsic dynamics of the watercourse. • Defi ne appropriate management principles for this area. • No increase to the risk of fl ooding. ■ Environment and pressures The Adour is a major river due to its catchment size and fl ow rates in a basin covering 17,000 km2 and fl ows into the Atlantic Ocean at the Gulf of Gascony after a journey of 309 kilometres. This highly mobile, braided piedmont watercourse constitutes one of the primary resources for alluvial materials in the Adour-Garonne basin. -

Note Communale De Saint-Christaud

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU GERS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (P.P.R.I.) DES COMMUNES CONSTITUANT LES BASSINS VERSANTS DE L’ADOUR, DU LEES, DE L’ARROS ET DU BOUES LOT 2 : BASSINS DE L’ARROS ET DU BOUES COMMUNE DE SAINT-CHRISTAUD NOTE COMMUNALE Novembre 2018 PPRI des bassins d’Arros et Bouès Note communale de la commune de Saint-Christaud SOMMAIRE 1. Avant-Propos 3 1.1. Cadre de l’étude 3 1.2. Déroulement de la procédure 4 2. Nature des inondations prises en compte sur la commune 5 3. Qualification des aléas sur la commune 6 3.1. Rappel sur les critères retenus 6 3.2. Présentation des aléas inondation sur la commune 6 4. Qualification des enjeux sur la commune 8 4.1. Rappels sur la démarche engagée 8 4.2. Enjeux répertoriés sur la commune 8 5. Zonage du risque sur la commune 10 Conclusion 11 PRÉFECTURE DU GERS Novembre 2018 2 PPRI des bassins d’Arros et Bouès Note communale de la commune de Saint-Christaud I. Avant-propos 1.1. Cadre de l’étude. L’État et les communes ont des responsabilités respectives en matière de prévention des risques naturels. L’État doit afficher les risques en déterminant leur localisation et leurs caractéristiques et veiller à ce que les divers intervenants les prennent en compte dans leurs actions. Les communes ont le devoir de prendre en considération l’existence des risques naturels sur leur territoire, notamment lors de l’élaboration de documents d’urbanisme et de l’examen des demandes d’autorisation concernant l'utilisation des sols. -

La Feuille De Gaja

Newsletter N° 2 www.closdugaja.com avril 2015 La feuille de Gaja Bonjour à toutes et tous, Merci à tous pour l’enthousiasme et l’intérêt que vous avez manifesté à la présentation de la première « Feuille de Gaja » Le printemps est arrivé, avec ses couleurs et senteurs. Sonia prépare des centaines de boutures, plantations et s’active au boulot, ou plutôt … A la sève de bouleau ! Une fois l’an et concernant ces arbres de 30 ans et plus, le bouleau produit quelques précieux litres, aux vertus bénéfiques que Sonia vous détaillera sur place lors des prochains séminaires qu’elle vous prépare déjà. C’est où Gaja ? Le « Clos du Gaja » est situé sur la commune de TRONCENS, dans le GERS. Un village de près de 200 habitants au dynamisme surprenant, avec sa fête au village en septembre, le repas de la Municipalité à la Toussaint et son « tue-cochon » en février. Remerciements à Francis, Christine, Jean-Jacques et tous les autres pour leur soutien actif à notre projet. Infos sur TRONCENS : www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-troncens-32230.htm Newsletter N° 2 www.closdugaja.com avril 2015 Ces dernières semaines ont été consacrées à la mise en place d’un équipement sanitaire et de cuisine tout neuf et conforme aux dernières exigences règlementaires, afin de vous recevoir dans les meilleures conditions. Mêmes opérations en cours concernant tout le système électrique des bâtiments Newsletter N° 2 www.closdugaja.com avril 2015 Sonia a profité des travaux pour déplacer quelques arbres que Marc arrose …. Dans le jardin, les mimosas en fleurs font le bonheur des chevreuils qui se régalent de leur écorce…. -

Les Points Marquants De 2021

Le mot du président Les points marquants de 2021 Amis pêcheurs Date d’ouverture : • 1ère catégorie : du 13/03 au 19/09 Après une année parti- • Carnassier (black-bass, brochet, perche culière cause pandémie, et sandre) du 01/01 au 31/01 et du 24/04 nous allons poursuivre notre politique de au 31/12 développement du loisir pêche et de pro- Brochet en 1er catégorie : tection des milieux aquatiques. • Remise à l’eau obligatoire du 13/03 au Plusieurs travaux ont été réalisés en 2020 23/04. A partir du 24/04 taille minimale de capture 60cm pour garantir le confort des pêcheurs, Lac de Galiax : notamment sur les lacs. • nouvelle règlementation (voir Page 34) Dans le futur c’est aux rivières que nous Lac de L’Isle Jourdain : allons penser. La diversité des pratiques de la pêche a toutes sa place et mérite notre • No-kill carpe (voir Page 36) attention. Lac de Pouy : Pour nous faciliter la tâche, le PDPG • nouvelle règlementation (voir Page 42) (Plan Départemental de Protection du Gimone à Simorre : milieu aquatique et de Gestions des • nouvelle règlementation (voir Page 50) ressources piscicoles) et le SDDLP (Schémas Départemental de Dévelop- Pêche interdite depuis les digues pement du Loisir Pêche) sont actés, pour les cinq années à venir. RAPPEL Taille minimale de capture pour Je vous souhaite une excellente année les carnassiers : pêche 2021, • Brochet : 60 cm, Le Président fédéral • Sandre : 50 cm René Loubet • Black-Bass : 30 cm voir page 4 Nombre de captures pour les carnassiers : • le quota de Sandre, Brochet et Black-bass est fixé à 3 par jour et Suivez nous sur Facebook : par pêche ur dont 2 Brochets maxi. -

Réunion De Bureau Lundi 12 Juin

1. Institution Adour et SMGAA 2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour 3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage Crédit photo: Claude Monfort 4. Bilan et perspectives 5. La digue d’Izotges 1. Institution Adour et SMGAA 2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour 3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage Crédit photo: Claude Monfort 4. Bilan et perspectives 5. La digue d’Izotges 6. Lien avec le PAPI Adour amont 1. Institution Adour et SMGAA • Ensemble du bassin Adour • 4 départements •Gestion des risques inondations • Gestion qualitative de la ressource • Gestion et protection des milieux et espèces aquatiques • Organisation de la gestion intégrer • Gestion quantitative de la ressource • Organisation de la gestion de l’information, communication 1. Institution Adour et SMGAA • 152 communes réparties sur 9 EPCI-FP et 4 départements • 650 km de cours d’eau • Territoire issu de la fusion de 7 syndicats • Compétences obligatoires (en cours de validation ) Items 1 – 2 – 5 – 8 • Compétences optionnelles Items 4 – 12 Sentier de l’Adour 1. Institution Adour et SMGAA Une étroite collaboration dès les années 2000 - partage de locaux - mise à disposition de techniciens - actions complémentaires et concertées Lisibilité pour les riverains EPTB : « Gros travaux » Syndicats : « Entretien » Aujourd’hui: Restructuration des syndicats de l’Adour vers un syndicat unique (Tarbes / Barcelonne du Gers) Modifications des statuts du syndicat vers une intégration de la GEMAPI Reprise des actions de l’EPTB par le SMGAA 1. Institution Adour et SMGAA 2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour 3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage Crédit photo: Claude Monfort 4. -

C24 Official Journal

Official Journal C 24 of the European Union Volume 64 English edition Information and Notices 22 January 2021 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS Council 2021/C 24/01 Council Recommendation on a common framework for the use and validation of rapid antigen tests and the mutual recognition of COVID-19 test results in the EU . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 24/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess) (1) . 6 2021/C 24/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9911 — Voith/PCSH/TSA) (1) . 7 2021/C 24/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV) (1) . 8 2021/C 24/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) (1) . 9 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 24/06 Euro exchange rates — 21 January 2021 . 10 2021/C 24/07 Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant positions at its meeting on 10 July 2020 concerning a draft decision relating to Case AT.40410 – Ethylene – Rapporteur: Czech Republic . 11 2021/C 24/08 Final Report of the Hearing Officer (Case AT.40410 – Ethylene) . 13 2021/C 24/09 Summary of Commission Decision of 14 July 2020 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the functioning of the European Union (Case AT.40410 – Ethylene) (notified under document number C(2020) 4817 final) . -

Bilan Des Sites Du Gers

GESTION DES MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE MIDI-PYRENEES Lieux de beauté, lieux de mémoire Bilan des sites classés et inscrits du Gers Décembre 2007 Le patrimoine paysager du département du Gers est remarquable. Il constitue l’un de ses atouts et contribue à la qualité de la vie. Notre département illustre la richesse des paysages de notre pays. La qualité de ses paysages et leur renommée internationale sont pour la France des facteurs d’attractivité touristique et résidentielle. Dans le cadre de ses compétences, l’Etat a le devoir de veiller à la préservation des éléments remarquables du paysage. C’est le sens des lois de protection des sites, maintenant intégrées au code de l’environnement. Les sites s’inscrivent dans des espaces vivants. Leur protection et la maîtrise de leur évolution doivent conduire les responsables à tous les niveaux et les citoyens à être vigilants face aux risques de mitage et à l’étalement urbain non maîtrisés. Le classement ou l’inscription d’un site n’est pas seulement une mesure de protection, c’est aussi une reconnaissance qui contribue à la valorisation du territoire concerné en tant que patrimoine reconnu et un cadre juridique pour garantir la maîtrise des évolutions et pour protéger ce qui constitue un patrimoine commun. Il est de notre responsabilité collective de préserver, valoriser et faire connaître ce patrimoine. Denis Conus, Préfet du Gers LE BILAN // Sommaire p4 Carte des sites classés et inscrits du Gers p5 Les Sites classés et inscrits du Gers p6 p7 LE DIAGNOSTIC Vue d’ensemble p11 Site exemple -

Avis D'enquête Publique

PRÉFET DES LANDES DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES LANDES AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ENQUETE PUBLIQUE SAGE AMONT DE L'ADOUR Le Préfet des Landes a prescrit une enquête publique de 33 jours du lundi 19 mai 2014 au vendredi 20 juin 2014 inclus afin de recueillir l'avis du public sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Amont de l'Adour ». 240 communes dans les Hautes Pyrénées : ADE, ALLIER, ANCIZAN, ANDREST, ANGOS, LES ANGLES, ANSOST, ANTIN, ANTIST, ARCIZAC- ADOUR, ARCIZAC-EZ-ANGLES, ARGELES, ARREAU, ARRODETS-EZ-ANGLES, ARRODETS, ARTAGNAN, ARTIGUEMY, ARTIGUES, ASQUE, ASTE, ASTUGUE, AUBAREDE, AUREILHAN, AURENSAN, AURIEBAT, AVERAN, AVEZAC-PRAT-LAHITTE, AZEREIX, BAGNERES-DE-BIGORRE, BANIOS, BARBACHEN, BARBAZAN-DEBAT, BARBAZAN-DESSUS, BARRY, BARTRES, BATSERE, BAZET, BAZILLAC, BEAUDEAN, BEGOLE, BENAC, BENQUE, BERNAC-DEBAT, BERNAC-DESSUS, BERNADETS-DESSUS, BETTES, BONNEMAZON, BORDRES-SUR-L'ECHEZ, BORDES, BOUILH- DEVANT, BOUILH-PEREUILH, BOULIN, BOURG-DE-BOGORRE, BOURREAC, BOURS, BULAN, BUZON, CABANAC, CAHARET, CAIXON, CALAVANTE, CAMALES, CAMPAN, CAPVERN, CASTELNAU-RIVIERE-BASSE, CASTELVIEILH, CASTERA-LANUSSE, CASTERA-LOU, CASTILLON, CAUSSADE-RIVIERE, CHELLE-DEBAT, CHELLE-SPOU, CHIS, CIEUTAT, CLARAC, COLLONGUES, COUSSAN, DOURS, ESCAUNETS, ESCONDEAUX, ESCONNETS, ESCOTS, ESCOUBES-POUTS, ESPARROS, ESPECHE, ESPIEILH, ESTAMPURES, ESTIRAC, FRECHEDE, FRECHENDETS, FRECHOU- FRECHET, GARDERES, GAYAN, GENSAC, GERDE, GERMS-SUR-L'OUSSOUET, GEZ-EZ-ANGLES, GONEZ, GOUDON, GOURGUE, HAGEDET, HAUBAN, HERES, HIBARETTE, -

Note De Présentation

PRÉFET DU GERS DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU GERS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX (PPR RGA) Note de présentation Communes de ANTRAS, ANSAN, ARDIZAS, ARMENTIEUX, ARMOUS-ET-CAU, ARROUEDE, AUBIET, AUCH, AUGNAX, AUJAN-MOURNEDE, AURADE, AURIMONT, AUSSOS, AUTERIVE, AUX-AUSSAT, AVENSAC, AVEZAN, BAJONNETTE, BARCELONNE-DU-GERS, BARCUGNAN, BARRAN, BARS, BASSOUES, BAZIAN, BAZUGUES, BEAUMARCHES, BEAUMONT, BEAUPUY, BECCAS, BEDECHAN, BELLEGARDE, BELLOC-SAINT-CLAMENS, BELMONT, BERDOUES, BETCAVE- AGUIN, BETPLAN, BEZERIL, BEZOLLES, BEZUES-BAJON, BIRAN, BIVES, BLANQUEFORT, BLOUSSON-SERIAN, BOUCAGNERES, BOULAUR, BRUGNENS, CABAS-LOUMASSES, CADEILHAN, CADEILLAN, CAHUZAC-SUR-ADOUR, CAILLAVET, CALLIAN, CANNET, CASSAIGNE, CASTELNAU-BARBARENS, CASTELNAU-D'ANGLES, CASTELNAVET, CASTERA- LECTOUROIS, CASTERON, CASTET-ARROUY, CASTEX, CASTILLON-DEBATS, CASTILLON- MASSAS, CASTILLON-SAVES, CASTIN, CATONVIELLE, CAZAUX-D'ANGLES, CAZAUX-SAVES, CAZAUX-VILLECOMTAL, CERAN, CHELAN, CLERMONT-POUYGUILLES, CLERMONT-SAVES, COLOGNE, COULOUME-MONDEBAT, COURTIES, CRASTES, CUELAS, DUFFORT, DURBAN, ENCAUSSE, ENDOUFIELLE, ESCLASSAN-LABASTIDE, ESCORNEBOEUF, ESPAON, ESTAMPES, ESTIPOUY, ESTRAMIAC, FAGET-ABBATIAL, FLAMARENS, FLEURANCE, FREGOUVILLE, GALIAX, GARRAVET, GAUJAC, GAUJAN, GAVARRET-SUR-AULOUSTE, GAZAX-ET-BACCARISSE, GEE-RIVIERE, GIMBREDE, GIMONT, GISCARO, GOUTZ, GOUX, HAGET, HAULIES, HOMPS, IDRAC-RESPAILLES, IZOTGES, JU-BELLOC, JUILLAC, JUILLES, JUSTIAN, L'ISLE-ARNE, L'ISLE-BOUZON, L'ISLE-DE-NOE, L'ISLE-JOURDAIN, LAAS, LABARTHE, -

CC Bastides Et Vallons Du Gers (Siren : 243200508)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Bastides et Vallons du Gers (Siren : 243200508) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Marciac Arrondissement Mirande Département Gers Interdépartemental non Date de création Date de création 08/11/2000 Date d'effet 08/11/2000 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Jean-Louis GUILHAUMON Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Route du Lac Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 32230 MARCIAC Téléphone 05 62 09 30 68 Fax 05 62 09 34 99 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 7 377 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 24,60 Périmètre Nombre total de communes membres : 30 Dept Commune (N° SIREN) Population 32 Armentieux (213200082) 75 32 Beaumarchés (213200363) 705 32 Blousson-Sérian (213200587) 43 32 Cazaux-Villecomtal (213200991) 74 32 Couloumé-Mondebat (213201098) 201 32 Courties (213201114) 53 32 Galiax (213201361) 173 32 Izotges (213201619) 102 32 Jû-Belloc (213201635) 305 32 Juillac (213201643) 120 32 Ladevèze-Rivière (213201742) 222 32 Ladevèze-Ville (213201759) 230 32 Lasserrade -

LA BASTIDE DE PLAISANCE DU GERS AU XIXE SIECLE CROISSANCE ET APOGEE DU BOURG-MARCHE Vers 1780-1880

LA BASTIDE DE PLAISANCE DU GERS AU XIXE SIECLE CROISSANCE ET APOGEE DU BOURG-MARCHE Vers 1780-1880 Par Alain LAGORS Professeur d'histoire, membre de la Société Archéologique et historique du Gers et Plaisantin La confrontation des plans de la commune de Plaisance de l'An XI et de 1883 fait apparaître la forte extension urbaine de ce chef-lieu de canton gersois au cours du XIXe siècle. Cette ré-urbanisation de la bastide qui a gardé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime les traces topographiques du semi-échec de sa fondation s'est accompagnée, pendant la plus grande partie du XIX siècle, d'un renforcement de ses fonctions de bourg-marché dans les campagnes de Rivière-Basse. De plus, elle a donné naissance à un espace urbain original, se structurant le long des routes nouvellement construites, mais s'organisant surtout autour de deux places à arcades. Plaisance devient vers 1850 l'une des très rares bastides de la Gascogne gersoise à deux places à embans : la place Vieille, pivot du noyau ancien, la place Nouvelle, autour de laquelle s'organise le nouveau faubourg en construction. Peu de bastides ont connu au cours du XIX siècle de tels aménagements et une telle mutation de leur espace urbain. Notre étude nous conduira à aborder, en premier lieu, le problème des origines de cette croissance, puis nous détaillerons les principales étapes de l'évolution urbaine que connaît notre bastide au cours du XIX siècle. A. - AUX ORIGINES DE LA CROISSANCE URBAINE L'EXPANSION DÉMOGRAPHIQUE ET LA PROSPÉRITÉ DE PLAISANCE En 1861, F-J Bourdeau écrit au sujet de Plaisance : " elle a cessé de se ressentir de ses cruels désastres et s'est placée même au rang de nos cités secondaires les plus belles et les plus florissantes ".