05 Impa Pressana Quinta Ok

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

483 Radiocarbon Dating Of

RADIOCARBON DATING OF THE EARLY BRONZE AGE CEMETERY AT ARANO, VERONA, NORTHERN ITALY Erio Valzolgher1 • John Meadows2 • Paola Salzani3 • Luciano Salzani4 ABSTRACT. Seventeen of the 73 individuals buried in the Early Bronze Age (EBA) cemetery at Arano di Cellore di Illasi, near Verona, northern Italy, were radiocarbon dated by accelerator mass spectrometry (AMS). Bayesian modeling of the cal- ibrated dates suggests that the cemetery was probably used over several generations mainly within the first 2 centuries of the 2nd millennium cal BC. Burial activity was therefore mainly restricted to within the EBA I B/EBA I C of the north Italian Bronze Age chronology. An isolated burial, found ~90 m northwest of the cemetery, may date to the same period. INTRODUCTION Arano di Cellore di Illasi (henceforth referred to as Arano) is located on the floor of the lower Illasi Valley, at the foot of the Lessini Mountains, ~15 km northeast of Verona, northern Italy (45293N, 11114E; ~210 m asl; see Figure 1). Excavations undertaken at Arano in advance of development works between March and October 2007 by the Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, under the direction of Luciano Salzani, revealed the largest Early Bronze Age (henceforth EBA) flat inhumation cemetery known from northern Italy to date, and an earlier ceremonial structure; that is, a triangular level stone platform dating to the Copper Age (see Salzani and Salzani 2008). Figure 1 Map showing the location of the Arano site in northern Italy 1Ricerche Archeologiche snc/Archäologische Untersuchungen OHG, via Guglielmo Marconi/Guglielmo-Marconi-Strasse 8, I-39042 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen), Italy. -

Scarica Il Documento

CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Affi Brentino Belluno Brenzone Caprino Veronese Cavaion Veronese VR 1 Comunità Montana 18 Caprino V.se del Baldo del Baldo Costermano Ferrara di Monte Baldo Malcesine Rivoli Veronese S. Zeno di Montagna Torri del Benaco 11 Dolcè Fumane Sant’Ambrogio Marano di Valpolicella 15 VP VR 2 Negrar della Sant'Ambrogio S. Ambrogio di Valpolicella Lessinia Valpolicella S. Anna d’Alfaedo Occidentale Bussolengo Pastrengo 17 Pescantina Pescantina S. Pietro in Cariano 10 Bosco Chiesanuova Cerro Veronese Erbezzo Bosco 2 Chiesanuova Grezzana Rovere Veronese S. Mauro di Saline Velo Veronese VR 3 Badia Calavena della Comunità Montana Lessinia della Lessinia Cazzano di Tramigna Orientale Illasi Mezzane di sotto Montecchia di Crosara 3 Illasi Roncà S. Giovanni Ilarione Selva di Progno Tregnago Vestenanova 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Belfiore Monteforte D’Alpone 4 San Bonifacio S. Bonifacio Soave Albaredo d’Adige Arcole Bevilacqua Bonavigo Boschi S.Anna VR 4 Cologna Veneta del Cologna Veneta 7 Cologna V.ta Colognese Minerbe Pressana Roveredo di Guà Terrazzo Veronella Zimella Caldiero Colognola ai Colli 8 San Martino BA Lavagno S. Martino Buon Albergo 20 San Giovanni Lupatoto 5 Zevio Zevio Angari Bovolone Isola Rizza Oppiano 6 Bovolone Palù Ronco all’Adige VR 5 Legnago delle Valli Roverchiara S. Pietro di Morubio Casaleone Cerea 9 Cerea Concamarise Sanguinetto Castagnaro 11 Legnago Legnago Villa Bartolomea 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Buttapietra Gazzo Veronese Isola della Scala 10 Isola D/S Nogara Salizzole VR 6 Sorgà Isola della Scala Isolano Castel d’Azzano Erbè Mozzecane 12 Mozzecane Nogarole Rocca Trevenzuolo Vigasio 12 Povegliano veronese Sommacampagna 13 Villafranca Valeggio sul Mincio Villafranca Veronese VR 7 Villafranca Castelnuovo del Garda Zona Mincio Veronese 14 Peschiera D/G Peschiera del Garda Sona Bardolino 16 Bardolino Garda Lazise. -

Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Provinciale Di Verona

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COMITATO PROVINCIALE DI VERONA COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 9 OTTOBRE 2011 UFFICIO GARE N. 12 Campionato Italiano Prima Divisione Maschile PRIMA DIVISIONE MASCHILE Girone: Girone Unico 000623 PALL. CEREA - CEREA (VR) Sede : VIA GANDHI 1 - 37053 CEREA Tel. 3477794580 - Fax 0442/80563 Sponsor : Campo : Palestra Scuole Medie, Via M. K. Ghandi 1 37053 CEREA (VR) Maglia : nero Dirigente : pasini davide Telefono : 3384425141 004057 PALL. SAN BONIFACIO ASD - SAN BONIFACIO (VR) Sede : Via Ritonda 79/r - 37047 SAN BONIFACIO Tel. 045/7611970 - Fax 045/7610208 Sponsor : Campo : Campo appoggio non usare, Appoggio 12 22100 COMO (CO) Maglia : ARANCIO Dirigente : POLI MARIO Telefono : 3356910843 020839 COLOGNA BASKET - COLOGNA VENETA (VR) Sede : corso gua' 58 - 37044 COLOGNA VENETA Tel. 0442/84031 - Fax 0442/84031 Sponsor : Campo : Palestra Parrocchiale, Via Nicolò Vecchietti 37044 COLOGNA VENETA (VR) Maglia : blu Dirigente : MONTAGNOLI PAOLO Telefono : 3488058500 022077 A.S.D. BASKET BOVOLONE - BOVOLONE (VR) Sede : VIA E. ZAGO, 948 - 37051 BOVOLONE Tel. 045 7100165 Sponsor : Campo : Palestra Sc. Medie 'F.CAPPA', Via Venezia, 1 37051 BOVOLONE (VR) Maglia : Blu Dirigente : DONADONI VASCO Telefono : 3292156118 COMITATO PROVINCIALE DI VERONA 37100 VERONA - Piazzale Atleti Azzurri, 1 Tel. 045/569766 - Fax 045/569766 segue C.U. n. 13 del 9 Ottobre 2011 U.G. n.12 024319 A.S.D. BASKET BARDOLINO - BARDOLINO (VR) Sede : P.ZZETTA SAN NICOLO' - 37011 BARDOLINO Tel. 045/7210435 Sponsor : Campo : Palazzetto Sport, Via X X Settembre 8/10 37011 BARDOLINO (VR) Maglia : bianco Dirigente : ROSSI MARCO Telefono : 3493816224 029969 POL. BELFIORE GAUDETE A.S.D. - BELFIORE (VR) Sede : VIA ENRICO MATTEI 16 - 37050 BELFIORE Tel. -

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 3818/13 del 26/08/2013 – sostituisce l'allegato A) alla determinazione n. 2914 del 24/06/2013 ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2013 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Piazza A. Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Zami, n. 1 37030 Badia Calavena 3 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 4 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 5 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 6 Bovolone BOVOLONE Via Ospedale, n. 13 37051 Bovolone 7 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 8 Buttapietra BUTTAPIETRA V.le dell'Agricoltura, n. 1 37060 Buttapietra 9 Caldiero CALDIERO Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 10 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via S.Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 11 Casaleone CARPANEA Via Roma, n. 4 37052 Casaleone 12 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 13 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 14 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 15 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 16 Cerro Veronese CERRO VERONESE Piazza Don A. Vinco n. 3 37020 Cerro Veronese 17 Cologna Veneta CITTA' DI COLOGNA VENETA Via Cavour n. 72 37044 Cologna Veneta 18 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio n. 7 37030 Colognola ai Colli 19 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

ISCRITTE__Nella W L__Di Ver

Prefettura di Verona Prefettura di Verona - Ufficio Antimafia ISCRIZIONI WHITE LIST VERONA Allegato A ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) LEGENDA SETTORI 1 TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA PER CONTO TERZI 2 TRASPORTO, ANCHE TRANSFONTALIERO, E SMALTIMENTO RIFIUTI PER CONTO TERZI 3 ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI 4 CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO E BITUME 5 NOLI A FREDDO DI MACCHINARI 6 FORNITURA DI FERRO LAVORATO 7 NOLI A CALDO 8 AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI 9 GUARDIANIA AI CANTIERI Data Ragione Sede Codice Fiscale/ Data di Aggiornamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 scadenza Sociale legale Partita IVA iscrizione in corso iscrizione CASTEL D'AZZANO (VR) VIA DEL 9-16 SRL 5 6 7 IT04321090237 25/05/2020 24/05/2021 LAVORO, 7 BOSCOCHIESANUOVA (VR) VIA 3 S DI SCANDOLA SERGIO 6 IT00344000237 23/04/2018 22/04/2019 LORENZI -FRAZ. CORBIOLO CASTEL D'AZZANO (VR) VIA 3D GREEN S.R.L. 1 2 3 4 IT04540220235 10/09/2018 09/09/2019 GIUSEPPE GARIBALDI, 37 A.F. COSTRUZIONI DI ACCORDI GIANNI E FERRARI CEREA (VR), VIA MAZZINI N.27/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IT04146450236 27/01/2017 26/01/2018 ANDREA S.N.C. VILLA BARTOLOMEA (VR) VIA PRESENTATA A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 3 4 5 7 IT04080880232 14/06/2019 13/06/2020 ISTANZA DI DELLA SOLIDARIETA' N. -

Comprensorio Consortile – Comuni E Superfici

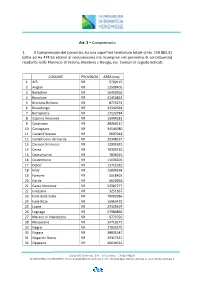

Art. 3 – Comprensorio 1. Il Comprensorio del Consorzio, ha una superficie territoriale totale di Ha. 159.882,31 (oltre ad Ha 474,56 esterni al comprensorio ma ricompresi nel perimetro di contribuenza) ricadente nelle Provincie di Verona, Mantova e Rovigo, nei Comuni di seguito indicati: COMUNE PROVINCIA AREA (mq) 1 Affi VR 9799115 2 Angiari VR 12508405 3 Bardolino VR 16450266 4 Bovolone VR 41416891 5 Brentino Belluno VR 8773273 6 Bussolengo VR 24342564 7 Buttapietra VR 17132784 8 Caprino Veronese VR 13994181 9 Casaleone VR 38260117 10 Castagnaro VR 34544780 11 Castel d'Azzano VR 9697044 12 Castelnuovo del Garda VR 29348537 13 Cavaion Veronese VR 12902621 14 Cerea VR 70309710 15 Concamarise VR 7836525 16 Costermano VR 11036205 17 Dolce' VR 12711910 18 Erbe' VR 15804328 19 Fumane VR 5518402 20 Garda VR 6620294 21 Gazzo Veronese VR 53387277 22 Grezzana VR 3251367 23 Isola della Scala VR 70082086 24 Isola Rizza VR 16963410 25 Lazise VR 27325497 26 Legnago VR 57980860 27 Marano di Valpolicella VR 9773750 28 Mozzecane VR 24716373 29 Negrar VR 27826370 30 Nogara VR 38831547 31 Nogarole Rocca VR 29317657 32 Oppeano VR 46634522 Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected] – www.bonificaveronese.it 33 Palu' VR 13534474 34 Pastrengo VR 8972145 35 Pescantina VR 19711415 36 Peschiera del Garda VR 15309252 37 Povegliano Veronese VR 18652137 38 Rivoli Veronese VR 17264162 39 Ronco all'Adige VR 39510641 40 Roverchiara VR 18716636 -

Un Metanodotto “Sconvolgente” Lorifico

VOCE_Nov_2014 05/11/14 08.35 Pagina 1 www.lavocedelbassoveronese.com Direttore Lino Fontana ANNO XLI - NOVEMBRE 2014 - N. 10 - ISOLA DELLA SCALA (VR) - MENSILE DI INFORMAZIONE - SPED. IN A.P. 70% FILIALE DI VERONA - UNA COPIA € 1,20 La festa di “Aulin” o delle lumére? ’è chi afferma che si tratti di una festa di origine celtica, Cquindi europea, chi invece la definisce semplicemente “una festa americana”, importata come tante al- tre dagli Stati Uniti. Resta il fatto che la “festa di Halloween” sta prendendo piede tra i giovani precedendo di un giorno la nostra tradizionale festa dei morti. Certo che è un po’ lugubre par- TRACCIATO CON NOTEVOLE IMPATTO SULL’AGRICOLTURA E SULL’AMBIENTE lare di “festa dei morti”; quasi quasi è meglio sostituirla con “Halloween”, che tra i non più giovani spesso diven- ta “Aulin”, un famoso farmaco antido- Un metanodotto “sconvolgente” lorifico. La notte del 31 ottobre i giova- ni si travestono magari da mostri, da L’opera costa un miliardo di euro e attraversa ben 15 comuni del Basso Veronese zombi e usano delle zucche intagliate a mo’ di teschio illuminato. Oggi abbia- un’opera colossale quella che re, quindi aumenterà la possibilità di la posa dei tubi con i cosiddetti ripri- il rimescolamento degli strati; la fa- mo Halloween che si abbina all’inno- si sta realizzando nel territo- approvvigionamento. La realizza- stini e a ricostruire a proprie spese i scia di humus, base della fertilità del cente “dolcetto o scherzetto”, un dimi- Èrio del Basso veronese. Il zione della nuova linea comporterà manufatti eventualmente danneggia- suolo, viene sconvolta e mescolata nutivo velatamente ricattatorio, e poi le nuovo metanodotto di Snam Gas at- la costituzione di servitù di metano- ti o manomessi. -

I Materiali Archeologici Del Covolo Del Falco (Sant'anna D'alfaedo)

Luciano Salzani 257 I materiali archeologici del Covolo del Falco (Sant’Anna d’Alfaedo) elle collezioni archeologiche di Stefano De principale la verifica dei siti che avevano dato ritro- Stefani, presenti nel Museo Nazionale Preisto- vamenti di ‘selci strane’ negli ultimi decenni dell’Ot- Nrico ed Etnografico «Luigi Pigorini» di Roma, tocento. Lungo il lato destro del Vaio dei Falconi visitò si trovano alcuni reperti con l’indicazione di prove- il Covolo dei Disertori e il Covolo dell’Orso. Personal- nienza da Covolo del Falco, comune di Breonio. Gra- mente non entrò nel Covolo del Falco, per le difficoltà zie a un finanziamento del conte Carlo Landberg, di accedervi, che fu raggiunto solo dalla sua guida. furono acquistati dal museo nel gennaio del 1885,as- Sulla superficie furono rinvenuti alcuni cocci, forse sieme a numerosi altri reperti raccolti da De Stefani protostorici, e una cuspide di giavellotto medievale sui Monti Lessini. [Battaglia 1930-1931, 22]. Le notizie sulla località e sulle modalità di rinveni- In tempi più recenti il covolo fu visitato più volte mento sono assai scarse. Da un accenno di De Stefani da speleologi e un tranchet campignano (inventario si apprende che l’iniziativa delle ricerche, avvenute nel generale n. 29353) è stato donato da Lino Benedetti al 1884 in alcuni covoli sul lato destro del Vaio dei Falco- museo di Sant’Anna d’Alfaedo. ni, era stata presa dalle sue guide sull’onda dell’entu- I materiali presenti al Museo Pigorini provengono siasmo per i rinvenimenti di Scalucce [De Stefani dai recuperi del 1884. Tra i frammenti ceramici si rico- 1886, 243]. -

Comando Provinciale Carabinieri Di Verona

Prefettura di Verona Briefing situazione area di Legnago 1 Prefettura di Verona 1. Territorio 2. Presidi delle Forze di Polizia 3. Popolazione 4. Stranieri residenti e migranti 5. Imprese 6. Delittuosità 2 Prefettura di Verona Territorio 3 Prefettura di Verona Suddivisione del territorio dei Comuni dell’area di Legnago in Kmq SANGUINETTO 13,51 ANGIARI 13,47 BEVILACQUA 12,2 ROVEREDO DI GUA' 10,16 BOSCHI S.ANNA 8,97 S.PIETRO DI MORUBIO LEGNAGO 79,27 16,12 ISOLA RIZZA 16,68 PRESSANA 17,39 CEREA 70,3 BONAVIGO 17,99 TOTALE ROVERCHIARA 19,65 730,56 kmq ZIMELLA 20,1 TERRAZZO 20,53 GAZZO VERONESE 56,66 VERONELLA 20,88 ALBAREDO D'ADIGE 28,25 VILLA BARTOLOMEA 52,99 MINERBE 29,65 CASTAGNARO 34,8 OPPEANO 46,73 CASALEONE 38,61 COLOGNA V. 42,83 RONCO ALL'ADIGE 42,82 Fonte: Camera di Commercio di Verona 2019 4 Prefettura di Verona Rapporto delittuosità /superficie del territorio in kmq 9 PER KMQ 9 8 7 6 5 PER KMQ 5 4 3 2 1 0 COMUNI DELL’ AREA DI LEGNAGO PROVINCIA DI VERONA 5 Prefettura di Verona Principali arterie viarie Ronco Zimella 5 all’Adige 4 4 2 5 3 9 SS 12 1 SS 434 1 1 SR 10 1 2 INC. MORTALI INC. CON FERITI 3 1 2 3 2 INCIDENTI 14 1 STRADALI 28 ANNO 2019 1 2 3 NR. 169 3 4 INCIDENTI 1 4 STRADALI 5 1 2 MORTALI ANNO 2019 4 NR. 8 6 Prefettura di Verona Presidi delle Forze di Polizia 7 Prefettura di Verona Reparti Forze di Polizia – Area di Legnago 1 Sezione Polstrada 1 Sezione Polfer 1 Comando Compagnia 9 Comandi Stazione 1 Comando Compagnia 8 Prefettura di Verona Popolazione 9 Prefettura di Verona Suddivisione del numero di abitanti dei Comuni dell’area di Legnago ROVEREDO DI GUA' TERRAZZO 2188 BONAVIGO 2009 BEVILACQUA 1692 1601 BOSCHI S.ANNA 1391 ANGIARI 2265 PRESSANA 2523 TOTALE ROVERCHIARA 2672 133.627 S.PIETRO DI MORUBIO 2975 ISOLA RIZZA 3242 LEGNAGO 25380 CASTAGNARO 3687 SANGUINETTO 4097 CEREA 16602 MINERBE 4617 ZIMELLA 4880 VERONELLA 5120 OPPEANO 10097 ALBAREDO D'ADIGE 5263 COLOGNA V. -

PROTEZIONE CIVILE Manuale Dei Comportamenti Da Tenere in Caso Di Emergenza

IMPARIAMO Comune di Provincia di A CONOSCERE LA Gazzo Veronese Verona PROTEZIONE CIVILE manuale dei comportamenti da tenere in caso di emergenza www.comune.gazzo.vr.it Comune di Gazzo Veronese La Protezione Civile, nelle sue diverse articolazioni, stata- le, provinciale e comunale, costituisce l’esempio concreto di quali potenzialità possano scaturire dal coordinamento delle forze di parte istituzionale e su base volontaria, non solo nel- le situazioni di emergenza, ma anche nelle condizioni sociali di tutti i giorni. L’Italia intera, ed ogni suo cittadino, si è vista regalare dalla Protezione Civile un vero e straordinario patrimonio operativo ma soprattutto etico, un valore prezioso che va rivendicato con orgoglio ed è costituito da donne e uomini che insieme hanno scelto di essere sempre pronti a servire il prossimo. Si è sempre ritenuto il nostro territorio, e la Pianura Padana in generale, una zona a bassissimo rischio idro-geologico. Il terremoto del 2012, ed i sempre più frequenti problemi idrici ci dimostrano che tali valutazioni erano errate. Questa pubblicazione vuole quindi essere un utile strumento per far conoscere ai cittadini di Gazzo Veronese le modalità organizzative di pronto intervento in caso di necessità. Il “Piano Comunale di Protezione Civile” costituisce lo strumento operativo che permette di organizzare, in caso di dichiarata emergenza, le procedure di intervento per fornire risposte adeguate, tempestive ed effi caci. A nome dell’Amministrazione e di tutta la Cittadinanza ringrazio, per l’impegno dimostrato nel portare avanti il compito che si è assunto a favore della comunità, l’Unità di Protezione Civile ANA - Verona 5^ Squadra “Basso Veronese”, con la quale abbiamo in essere, un Protocollo Operativo ed in particolar modo il Gruppo Alpini “Vittorino Bonfante” di Gazzo Veronese, che con la loro Baita, rappresentano il nostro punto di riferimento Comunale di Protezione Civile. -

Curriculum Vitae

MODELLO DI CURRICULUM PER CANDIDATI NEGLI ENTI CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI (I DATI FORNITI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE IN OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE) Inserire una riga per ogni informazione da aggiungere (non unire più informazioni nella stessa riga Nome STEFANO Cognome NEGRINI Data di nascita 15 MAGGIO 1962 Luogo di nascita NOGARA Provincia di nascita VERONA Titolo di studio DIPLOMA DI GEOMETRA presso l’Istituto tecnico ” Marco Minghetti ” di Legnago (VR) Titolo accademico -- Qualifica professionale LIBERO PROFESSIONISTA Professione GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA Iscrizione Albo professionale e/o ALBO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VERONA AL N. 1990 Registro Revisori Contabili ABILITAZIONE SICUREZZA CANTIERI (corso 120 ore) ESPERIENZA LAVORATIVA (I DATI FORNITI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE IN OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE) Date (da 1983 a 2020) Principali mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori ambito residenziale, agricolo, allevamento, artigianale e (Precedenti esperienze lavorative o produttivo, urbanistica con lottizzazioni residenziali e produttive, ristrutturazioni, di altro genere rilevanti in relazione simulazioni grafiche (render), tracciamenti, frazionamenti, attività catastali, contabilità alla carica da ricoprire) preventiva e consuntiva, stime con perizie asseverate, progettista e coordinatore in materia di sicurezza, successioni ed assistenze notarili, pratiche per contributi regionali, pratiche contributi terremoto, pratiche -

ACQUE VERONESI SCARL TARIFFE Anno 2018 Tariffa Per L'anno 2018 Predisposte Ai Sensi Della Delibera N

AREA GESTIONALE VERONESE - ACQUE VERONESI SCARL TARIFFE anno 2018 Tariffa per l'anno 2018 predisposte ai sensi della delibera n. 664/2015/R/idr del 28/12/2015 art. 7.4 dell'Autorità per l'energia, il gas ed i servizi idrici (AEEGSI) Approvate dall'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 31 maggio 2016. Tariffe approvate da AEEGSI con deliberazione 360/2016/R/IDR del 28/06/2016 Verona, 1 gennaio 2018 Area Gestionale Veronese 77 comuni Albaredo d'Adige Nogarole Rocca theta 0,926 TARIFFE 2018 PROVVISORIE Angiari Oppeano Arcole Palù QUOTA FISSA € \ anno Badia Calavena Pescantina domestici residente - per famiglia - 20,69 Belfiore Povegliano Veronese PROVVISORIE, in attesa domestici non residente - per famiglia - 45,97 Bevilacqua Pressana aggiornamento Theta_2018, revisione usi industriali, commerciali e servizi - per utenza - 45,97 Bonavigo Roncà articolazione tariffaria e Bonus Idrico usi comunali 0,00 Boschi Sant'Anna Ronco all'Adige per utenze disagiate (Ex Art. 15.1 a) usi allevamento - per utenza - Bosco Chiesanuova Roverchiara 22,98 Del. AEEGSI n. 918/17) usi antincendio 45,97 Bovolone Roverè Veronese Bussolengo Roveredo di Guà quota tariffa UI1 UI2 UI3 TOTALE Buttapietra Salizzole QUOTA VARIABILE scaglioni mc/anno € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc Caldiero San Bonifacio DOMESTICI RESIDENTE Casaleone San Giovanni Ilarione agevolata 0 - 100 0,23426 0,00400 0,00900 0,00500 0,25226 Castel d'Azzano San Giovanni Lupatoto base 101 - 150 0,46852 0,00400 0,00900 0,00500 0,48652 Cazzano di