Insediamento E Monasteri Nella Pianura Veronese Tra Viii E Xiii Secolo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

483 Radiocarbon Dating Of

RADIOCARBON DATING OF THE EARLY BRONZE AGE CEMETERY AT ARANO, VERONA, NORTHERN ITALY Erio Valzolgher1 • John Meadows2 • Paola Salzani3 • Luciano Salzani4 ABSTRACT. Seventeen of the 73 individuals buried in the Early Bronze Age (EBA) cemetery at Arano di Cellore di Illasi, near Verona, northern Italy, were radiocarbon dated by accelerator mass spectrometry (AMS). Bayesian modeling of the cal- ibrated dates suggests that the cemetery was probably used over several generations mainly within the first 2 centuries of the 2nd millennium cal BC. Burial activity was therefore mainly restricted to within the EBA I B/EBA I C of the north Italian Bronze Age chronology. An isolated burial, found ~90 m northwest of the cemetery, may date to the same period. INTRODUCTION Arano di Cellore di Illasi (henceforth referred to as Arano) is located on the floor of the lower Illasi Valley, at the foot of the Lessini Mountains, ~15 km northeast of Verona, northern Italy (45293N, 11114E; ~210 m asl; see Figure 1). Excavations undertaken at Arano in advance of development works between March and October 2007 by the Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, under the direction of Luciano Salzani, revealed the largest Early Bronze Age (henceforth EBA) flat inhumation cemetery known from northern Italy to date, and an earlier ceremonial structure; that is, a triangular level stone platform dating to the Copper Age (see Salzani and Salzani 2008). Figure 1 Map showing the location of the Arano site in northern Italy 1Ricerche Archeologiche snc/Archäologische Untersuchungen OHG, via Guglielmo Marconi/Guglielmo-Marconi-Strasse 8, I-39042 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen), Italy. -

Linee E Orari Bus Extraurbani - Provincia Di Verona

Linee e orari bus extraurbani - Provincia di Verona Servizio invernale 2019/20 [email protected] 115 Verona - Romagnano - Cerro - Roverè - Velo ................................... 52 Linee da/per Verona 117 S.Francesco - Velo - Roverè - S.Rocco - Verona .............................. 53 101 S. Lucia - Pescantina - Verona ........................................................14 117 Verona - S.Rocco - Roverè - Velo - S.Francesco .............................. 53 101 Verona - Pescantina - S. Lucia ........................................................15 119 Magrano - Moruri - Castagnè - Verona .............................................54 102 Pescantina - Bussolengo - Verona .................................................. 16 119 Verona - Castagnè - Moruri - Magrano .............................................54 102 Verona - Bussolengo - Pescantina .................................................. 16 120 Pian di Castagnè/San Briccio - Ferrazze - Verona ............................ 55 90 Pescantina - Basson - Croce Bianca - Stazione P.N. - p.zza Bra - P. 120 Verona - Ferrazze - San Briccio/Pian di Castagnè ............................ 55 Vescovo ............................................................................................... 17 121 Giazza - Badia Calavena - Tregnago - Strà - Verona ......................... 56 90 P.Vescovo - p.zza Bra - Stazione P.N. - Croce Bianca - Basson - 121 Verona - Strà - Tregnago - Badia Calavena - Giazza ......................... 58 Pescantina ............................................................................................17 -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus 157 157 Bagnolo - Chiesa Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 157 (Bagnolo - Chiesa) ha 4 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Bagnolo - Chiesa: 05:55 - 13:55 (2) Fagnano: 17:05 (3) Trevenzuolo: 19:05 (4) Trevenzuolo: 13:18 - 14:35 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 157 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 157 Direzione: Bagnolo - Chiesa Orari della linea bus 157 37 fermate Orari di partenza verso Bagnolo - Chiesa: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:55 - 13:55 martedì 05:55 - 13:55 Stazione FS Porta Nuova (Marc. C4) 6 P.le Venticinque Aprile, Verona mercoledì 05:55 - 13:55 Via Della Valverde giovedì 05:55 - 13:55 5 Via Della Valverde, Verona venerdì 05:55 - 13:55 Verona - Porta Nuova sabato 05:55 - 13:55 33 C.so Porta Nuova, Verona domenica Non in servizio Fiera 3 S.ne S. Lucia, Verona Golosine Via Golosine, Verona Informazioni sulla linea bus 157 Direzione: Bagnolo - Chiesa Via Dalla Chiesa 20 Fermate: 37 22 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Verona Durata del tragitto: 44 min La linea in sintesi: Stazione FS Porta Nuova (Marc. Via Mantovana 54 C4), Via Della Valverde, Verona - Porta Nuova, Fiera, 83 Via Mantovana, Verona Golosine, Via Dalla Chiesa 20, Via Mantovana 54, Forte, Casetta, Madonna Di Dossobuono II, Forte Madonna Di Dossobuono, Bajetta, Croce Di 94/B Via Mantovana, Verona Dossobuono, Dossobuono, Iperfamila, Ca' Dell'Ora, Bivio Caluri, Bivio Aeroporto, Hotel Antares, Museo Casetta Nicolis, Villafranca Zai, Quadrato, Villafranca Via 106 Via Mantovana, Verona Bixio I, Villafranca Via Bixio II, Villafranca - Via Messedaglia, Sant'Eurosia I, Sant'Eurosia II, Madonna Di Dossobuono II Veronetta, Povegliano Farmacia, Povegliano, 130/D Via Mantovana, Verona Povegliano, Nogarole R., Pradelle Pesa, Pradelle Pizzeria, Bagnolo - Via Giarella, Bagnolo - Via Veneto, Madonna Di Dossobuono Bagnolo Cap. -

BANDO PUBBLICO Progetti Di Inserimento Lavorativo

BANDO PUBBLICO Progetti di inserimento lavorativo Progetto: “Rete del Patto Territoriale per la cittadinanza attiva - raggruppamento del Comune di Villafranca di Verona” DELIBERA GIUNTA REGIONE VENETO N. 16 DEL 12/01/2021 - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (L.P.U.) E CITTADINANZA ATTIVA PROGETTI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI SOGGETTI DISOCCUPATI FSC 1728-0001-16-2021 Con Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 16 del 12 gennaio 2021 è stato approvato l’avviso per la presentazione di interventi di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva finalizzati all’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti disoccupati privi di tutele per l’anno 2021. Con il presente avviso pubblico si intende realizzare il progetto di inserimento lavorativo temporaneo finanziato dalla Regione Veneto POR FSC 2014-2020 denominato “Rete del Patto Territoriale per la cittadinanza attiva - raggruppamento del Comune di Villafranca di Verona” per la durata di mesi 6 (corrispondenti a 520 ore), a favore di n.17 utenti. DESTINATARI DELL’INTERVENTO Sono destinatari dell’intervento i soggetti disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015 di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, con residenza o domicilio temporaneo in un Comune del Veneto, con più di 30 anni di età. In particolare i suddetti destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie: - soggetti disoccupati privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi; - soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. -

Unione Veronese Tartarotione

UNIONE VERONESE TARTAROTIONE ERBE’ MOZZECANE NOGAROLE ROCCA TREVENZUOLO VIGASIO STATUTO Approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13 del 13/07/2002 e modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 20 del 30/11/2004 PREAMBOLO Cinque Comuni, una comunità. Un progetto che non nasce per caso ma dalla riflessione sulla realtà socio economica in cui viviamo e che “costringe” le istituzioni a scelte che favoriscono le aggregazioni superando i particolarismi e i campanilismi retaggio di un passato da archiviare. Lo Statuto naturalmente privilegia una Unione mirata a una migliore efficienza di prestazioni e di servizi con costi più contenuti, ma non esclude che oltre agli obiettivi economici comuni, vi sia un’attenzione agli aspetti di una progressiva integrazione umana, sociale, culturale fondata su giustificazioni storiche e su comuni radici. Erbè, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio, nella loro storia più che millenaria, hanno avuto affinità di rilievo nelle grandi linee di evoluzione del territorio e del paesaggio, negli insediamenti della preistoria, nella diffusa romanità, nell’incastellamento dei piccoli centri fortificati, nella sistemazione idrografica del Tartaro e del Tione in epoca medioevale. Le colture del riso, del mais, del gelso, la civiltà delle corti patrizie e l’inciviltà dei tuguri dei braccianti, le malattie, la fame, l’emigrazione, l’inserimento nel Quadrilatero all’epoca delle sanguinose battaglie risorgimentali, le lotte sindacali a cavallo tra il XIX e XX secolo, tese ad emancipare le miserabili condizioni di vita delle popolazioni bracciantili e delle classi subalterne sono capitoli di una storia condivisa per i nostri cinque Comuni. Essi sono contermini in un territorio privilegiato dal fluire delle acque perenni delle risorgive, da una ricca rete stradale, dalla mediana, del Casello autostradale, con una posizione di cerniera tra Veneto e Lombardia, quasi equidistanti tra Mantova e Verona. -

Scarica Il Documento

CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Affi Brentino Belluno Brenzone Caprino Veronese Cavaion Veronese VR 1 Comunità Montana 18 Caprino V.se del Baldo del Baldo Costermano Ferrara di Monte Baldo Malcesine Rivoli Veronese S. Zeno di Montagna Torri del Benaco 11 Dolcè Fumane Sant’Ambrogio Marano di Valpolicella 15 VP VR 2 Negrar della Sant'Ambrogio S. Ambrogio di Valpolicella Lessinia Valpolicella S. Anna d’Alfaedo Occidentale Bussolengo Pastrengo 17 Pescantina Pescantina S. Pietro in Cariano 10 Bosco Chiesanuova Cerro Veronese Erbezzo Bosco 2 Chiesanuova Grezzana Rovere Veronese S. Mauro di Saline Velo Veronese VR 3 Badia Calavena della Comunità Montana Lessinia della Lessinia Cazzano di Tramigna Orientale Illasi Mezzane di sotto Montecchia di Crosara 3 Illasi Roncà S. Giovanni Ilarione Selva di Progno Tregnago Vestenanova 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Belfiore Monteforte D’Alpone 4 San Bonifacio S. Bonifacio Soave Albaredo d’Adige Arcole Bevilacqua Bonavigo Boschi S.Anna VR 4 Cologna Veneta del Cologna Veneta 7 Cologna V.ta Colognese Minerbe Pressana Roveredo di Guà Terrazzo Veronella Zimella Caldiero Colognola ai Colli 8 San Martino BA Lavagno S. Martino Buon Albergo 20 San Giovanni Lupatoto 5 Zevio Zevio Angari Bovolone Isola Rizza Oppiano 6 Bovolone Palù Ronco all’Adige VR 5 Legnago delle Valli Roverchiara S. Pietro di Morubio Casaleone Cerea 9 Cerea Concamarise Sanguinetto Castagnaro 11 Legnago Legnago Villa Bartolomea 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Buttapietra Gazzo Veronese Isola della Scala 10 Isola D/S Nogara Salizzole VR 6 Sorgà Isola della Scala Isolano Castel d’Azzano Erbè Mozzecane 12 Mozzecane Nogarole Rocca Trevenzuolo Vigasio 12 Povegliano veronese Sommacampagna 13 Villafranca Valeggio sul Mincio Villafranca Veronese VR 7 Villafranca Castelnuovo del Garda Zona Mincio Veronese 14 Peschiera D/G Peschiera del Garda Sona Bardolino 16 Bardolino Garda Lazise. -

Servizio Di Continuità Assistenziale (Ex Guardia Medica)

COSA NON PUÒ FARE IL MEDICO SEDI DI CONTINUITÀ DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE? ASSISTENZIALE ULSS 22 Il medico di Continuità Assistenziale non può: Competenza territoriale SEDE Telefono per i comuni di: indirizzo • Prescrivere esami diagnostici, di laboratorio e strumentali, e visite specialistiche Bussolengo, Pastrengo, BUSSOLENGO Pescantina Via Ospedale, 28 045 6712606 SOMMACAMPAGNA Servizio di continuità • Prescrivere i farmaci con nota, salvo i casi previsti adeguatamente documen- Sommacampagna, Sona presso la Casa di Riposo, 045 8961902 Via Matteotti, 3 tati (esibendo diagnosi e/o piano terapeutico) CASTEL NUOVO DEL Bardolino, Castelnuovo del GARDA Garda, Lazise, Peschiera presso la Casa di Riposo, 045 6450712 assistenziale • Ripetere ricette mediche per tutti i farmaci assunti con continuità che non ri- Via Gianfilippi, 1 vestano il carattere della non differibilità Brenzone, Garda, Malcesine, MALCESINE San Zeno di Montagna, presso l’Ospedale, 045 6589342 Torri del Benaco Località Val di Sogno (ex guardia medica) Fumane, Marano di • Fare l’impegnativa per i ricoveri programmati che rimangono di esclusiva per- Valpolicella, Negrar, SAN PIETRO IN CARIANO tinenza del medico di famiglia San Pietro in Cariano, presso la Casa di Riposo, 045 7702558 Sant’Ambrogio di Valpolicella, Via Beethoven, 16 Sant’Anna d’Alfaedo Affi, Brentino Belluno, CAPRINO VERONESE • Rilasciare certificati INAIL Caprino Veronese, Cavaion, presso il Costermano, Dolcè, Ferrara di Centro Polifunzionale, 045 6207257 0 del 30 giugno 2009 rev. Monte Baldo, Rivoli Veronese Via Cappuccini, 1 Inoltre non è compito dei medici di Continuità Assistenziale trascrivere su ri- VILLAFRANCA Povegliano Veronese, presso l’Ospedale, Villafranca di Verona 045 6338111 cettari regionali i farmaci prescritti dai medici del Pronto Soccorso e dei reparti Via Ospedale, 2 ospedalieri. -

Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Provinciale Di Verona

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COMITATO PROVINCIALE DI VERONA COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 9 OTTOBRE 2011 UFFICIO GARE N. 12 Campionato Italiano Prima Divisione Maschile PRIMA DIVISIONE MASCHILE Girone: Girone Unico 000623 PALL. CEREA - CEREA (VR) Sede : VIA GANDHI 1 - 37053 CEREA Tel. 3477794580 - Fax 0442/80563 Sponsor : Campo : Palestra Scuole Medie, Via M. K. Ghandi 1 37053 CEREA (VR) Maglia : nero Dirigente : pasini davide Telefono : 3384425141 004057 PALL. SAN BONIFACIO ASD - SAN BONIFACIO (VR) Sede : Via Ritonda 79/r - 37047 SAN BONIFACIO Tel. 045/7611970 - Fax 045/7610208 Sponsor : Campo : Campo appoggio non usare, Appoggio 12 22100 COMO (CO) Maglia : ARANCIO Dirigente : POLI MARIO Telefono : 3356910843 020839 COLOGNA BASKET - COLOGNA VENETA (VR) Sede : corso gua' 58 - 37044 COLOGNA VENETA Tel. 0442/84031 - Fax 0442/84031 Sponsor : Campo : Palestra Parrocchiale, Via Nicolò Vecchietti 37044 COLOGNA VENETA (VR) Maglia : blu Dirigente : MONTAGNOLI PAOLO Telefono : 3488058500 022077 A.S.D. BASKET BOVOLONE - BOVOLONE (VR) Sede : VIA E. ZAGO, 948 - 37051 BOVOLONE Tel. 045 7100165 Sponsor : Campo : Palestra Sc. Medie 'F.CAPPA', Via Venezia, 1 37051 BOVOLONE (VR) Maglia : Blu Dirigente : DONADONI VASCO Telefono : 3292156118 COMITATO PROVINCIALE DI VERONA 37100 VERONA - Piazzale Atleti Azzurri, 1 Tel. 045/569766 - Fax 045/569766 segue C.U. n. 13 del 9 Ottobre 2011 U.G. n.12 024319 A.S.D. BASKET BARDOLINO - BARDOLINO (VR) Sede : P.ZZETTA SAN NICOLO' - 37011 BARDOLINO Tel. 045/7210435 Sponsor : Campo : Palazzetto Sport, Via X X Settembre 8/10 37011 BARDOLINO (VR) Maglia : bianco Dirigente : ROSSI MARCO Telefono : 3493816224 029969 POL. BELFIORE GAUDETE A.S.D. - BELFIORE (VR) Sede : VIA ENRICO MATTEI 16 - 37050 BELFIORE Tel. -

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 3818/13 del 26/08/2013 – sostituisce l'allegato A) alla determinazione n. 2914 del 24/06/2013 ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2013 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Piazza A. Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Zami, n. 1 37030 Badia Calavena 3 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 4 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 5 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 6 Bovolone BOVOLONE Via Ospedale, n. 13 37051 Bovolone 7 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 8 Buttapietra BUTTAPIETRA V.le dell'Agricoltura, n. 1 37060 Buttapietra 9 Caldiero CALDIERO Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 10 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via S.Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 11 Casaleone CARPANEA Via Roma, n. 4 37052 Casaleone 12 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 13 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 14 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 15 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 16 Cerro Veronese CERRO VERONESE Piazza Don A. Vinco n. 3 37020 Cerro Veronese 17 Cologna Veneta CITTA' DI COLOGNA VENETA Via Cavour n. 72 37044 Cologna Veneta 18 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio n. 7 37030 Colognola ai Colli 19 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

ISCRITTE__Nella W L__Di Ver

Prefettura di Verona Prefettura di Verona - Ufficio Antimafia ISCRIZIONI WHITE LIST VERONA Allegato A ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) LEGENDA SETTORI 1 TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA PER CONTO TERZI 2 TRASPORTO, ANCHE TRANSFONTALIERO, E SMALTIMENTO RIFIUTI PER CONTO TERZI 3 ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI 4 CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO E BITUME 5 NOLI A FREDDO DI MACCHINARI 6 FORNITURA DI FERRO LAVORATO 7 NOLI A CALDO 8 AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI 9 GUARDIANIA AI CANTIERI Data Ragione Sede Codice Fiscale/ Data di Aggiornamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 scadenza Sociale legale Partita IVA iscrizione in corso iscrizione CASTEL D'AZZANO (VR) VIA DEL 9-16 SRL 5 6 7 IT04321090237 25/05/2020 24/05/2021 LAVORO, 7 BOSCOCHIESANUOVA (VR) VIA 3 S DI SCANDOLA SERGIO 6 IT00344000237 23/04/2018 22/04/2019 LORENZI -FRAZ. CORBIOLO CASTEL D'AZZANO (VR) VIA 3D GREEN S.R.L. 1 2 3 4 IT04540220235 10/09/2018 09/09/2019 GIUSEPPE GARIBALDI, 37 A.F. COSTRUZIONI DI ACCORDI GIANNI E FERRARI CEREA (VR), VIA MAZZINI N.27/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IT04146450236 27/01/2017 26/01/2018 ANDREA S.N.C. VILLA BARTOLOMEA (VR) VIA PRESENTATA A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 3 4 5 7 IT04080880232 14/06/2019 13/06/2020 ISTANZA DI DELLA SOLIDARIETA' N. -

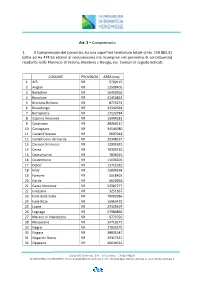

Comprensorio Consortile – Comuni E Superfici

Art. 3 – Comprensorio 1. Il Comprensorio del Consorzio, ha una superficie territoriale totale di Ha. 159.882,31 (oltre ad Ha 474,56 esterni al comprensorio ma ricompresi nel perimetro di contribuenza) ricadente nelle Provincie di Verona, Mantova e Rovigo, nei Comuni di seguito indicati: COMUNE PROVINCIA AREA (mq) 1 Affi VR 9799115 2 Angiari VR 12508405 3 Bardolino VR 16450266 4 Bovolone VR 41416891 5 Brentino Belluno VR 8773273 6 Bussolengo VR 24342564 7 Buttapietra VR 17132784 8 Caprino Veronese VR 13994181 9 Casaleone VR 38260117 10 Castagnaro VR 34544780 11 Castel d'Azzano VR 9697044 12 Castelnuovo del Garda VR 29348537 13 Cavaion Veronese VR 12902621 14 Cerea VR 70309710 15 Concamarise VR 7836525 16 Costermano VR 11036205 17 Dolce' VR 12711910 18 Erbe' VR 15804328 19 Fumane VR 5518402 20 Garda VR 6620294 21 Gazzo Veronese VR 53387277 22 Grezzana VR 3251367 23 Isola della Scala VR 70082086 24 Isola Rizza VR 16963410 25 Lazise VR 27325497 26 Legnago VR 57980860 27 Marano di Valpolicella VR 9773750 28 Mozzecane VR 24716373 29 Negrar VR 27826370 30 Nogara VR 38831547 31 Nogarole Rocca VR 29317657 32 Oppeano VR 46634522 Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected] – www.bonificaveronese.it 33 Palu' VR 13534474 34 Pastrengo VR 8972145 35 Pescantina VR 19711415 36 Peschiera del Garda VR 15309252 37 Povegliano Veronese VR 18652137 38 Rivoli Veronese VR 17264162 39 Ronco all'Adige VR 39510641 40 Roverchiara VR 18716636 -

Un Metanodotto “Sconvolgente” Lorifico

VOCE_Nov_2014 05/11/14 08.35 Pagina 1 www.lavocedelbassoveronese.com Direttore Lino Fontana ANNO XLI - NOVEMBRE 2014 - N. 10 - ISOLA DELLA SCALA (VR) - MENSILE DI INFORMAZIONE - SPED. IN A.P. 70% FILIALE DI VERONA - UNA COPIA € 1,20 La festa di “Aulin” o delle lumére? ’è chi afferma che si tratti di una festa di origine celtica, Cquindi europea, chi invece la definisce semplicemente “una festa americana”, importata come tante al- tre dagli Stati Uniti. Resta il fatto che la “festa di Halloween” sta prendendo piede tra i giovani precedendo di un giorno la nostra tradizionale festa dei morti. Certo che è un po’ lugubre par- TRACCIATO CON NOTEVOLE IMPATTO SULL’AGRICOLTURA E SULL’AMBIENTE lare di “festa dei morti”; quasi quasi è meglio sostituirla con “Halloween”, che tra i non più giovani spesso diven- ta “Aulin”, un famoso farmaco antido- Un metanodotto “sconvolgente” lorifico. La notte del 31 ottobre i giova- ni si travestono magari da mostri, da L’opera costa un miliardo di euro e attraversa ben 15 comuni del Basso Veronese zombi e usano delle zucche intagliate a mo’ di teschio illuminato. Oggi abbia- un’opera colossale quella che re, quindi aumenterà la possibilità di la posa dei tubi con i cosiddetti ripri- il rimescolamento degli strati; la fa- mo Halloween che si abbina all’inno- si sta realizzando nel territo- approvvigionamento. La realizza- stini e a ricostruire a proprie spese i scia di humus, base della fertilità del cente “dolcetto o scherzetto”, un dimi- Èrio del Basso veronese. Il zione della nuova linea comporterà manufatti eventualmente danneggia- suolo, viene sconvolta e mescolata nutivo velatamente ricattatorio, e poi le nuovo metanodotto di Snam Gas at- la costituzione di servitù di metano- ti o manomessi.