7 動物(Pdf:3727Kb)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Of the Vitosha Mountain

Historia naturalis bulgarica 26: 1–66 ISSN 0205-3640 (print) | ISSN 2603-3186 (online) • http://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/ publication date [online]: 17 May 2018 The Dipterans (Insecta: Diptera) of the Vitosha Mountain Zdravko Hubenov Abstract. A total of 1272 two-winged species that belong to 58 families has been reported from theVitosha Mt. The Tachinidae (208 species or 16.3%) and Cecidomyiidae (138 species or 10.8%) are the most numerous. The greatest number of species has been found in the mesophylic and xeromesophylic mixed forests belt (707 species or 55.6%) and in the northern part of the mountain (645 species or 50.7%). The established species belong to 83 areographical categories. The dipterous fauna can be divided into two main groups: 1) species with Mediterranean type of distribution (53 species or 4.2%) – more thermophilic and distributed mainly in the southern parts of the Palaearctic; seven species of southern type, distributed in the Palaearctic and beyond it, can be formally related to this group as well; 2) species with Palaearctic and Eurosiberian type of distribution (1219 species or 95.8%) – more cold-resistant and widely distributed in the Palaearctic; 247 species of northern type, distributed in the Palaearctic and beyond it, can be formally related to this group as well. The endemic species are 15 (1.2%). The distribution of the species according to the zoogeographical categories in the vegetation belts and the distribution of the zoogeographical categories in each belt are considered. The dipteran fauna of the Vitosha Mt. is compared to this of the Rila and Pirin Mountains. -

Tachinidae, Diptera)

Masarykova univerzita v Brn ě Přírodov ědecká fakulta Ústav botaniky a zoologie Přísp ěvek k řešení vybraných taxonomických problém ů u druh ů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera) Bakalá řská práce 2006 Hana Ondrouchová Vedoucí práce: Prof. RNDr. J. Va ňhara, CSc. 2 Na tomto míst ě bych cht ěla pod ěkovat zvlášt ě panu Prof. Va ňharovi za množství času, které v ěnoval konzultacím se mnou, za jeho podn ětné rady a diskuze a za poskytnuté publikace. Stejn ě tak bych ráda pod ěkovala svému konzultantu Mgr. Josefu Bryjovi, PhD. za mnohé cenné rady. M ůj velký dík pat ří také RNDr. Andrei Tóthové a dále pak Mgr. Natálii Murárikové, Mgr. Veronice Michalkové a Petru Bejdákovi. 3 Abstrakt Byla provedena rešerše tachinologické literatury týkající se druh ů rodu Tachina , přehled pojetí zástupc ů tohoto rodu podle jednotlivých autor ů, p řehled vývoje využitých morfologických znak ů pro rozlišení zástupc ů podrodu Eudoromyia s výskytem v ČR, stru čná rešerše molekulárních a nástin statistických p řístup ů k determinaci dvouk řídlých s důrazem na čele ď Tachinidae. Byla provedena molekulárn ě-genetická analýza vybraných podrod ů rodu Tachina s použitím 16S rDNA molekulárního markeru. Výsledky potvrzují rozd ělení rodu Tachina v podrody ( Servillia , Tachina , Eudoromyia ), avšak za použití daného markeru nelze vy řešit validitu druhu Tachina nupta . Abstract The available works concerning taxonomy of species of the genus Tachina was reviewed. Special attention was made to the comparison of various conceptions of the genus according to particular authors and critical analysis of morphological characters used for species identification of the subgenus Eudoromyia from the Czech Republic. -

State of Knowledge of the Tachinid Fauna of Eastern Asia, with New Data from North Korea

Fragm entaFaunistica 54(2): 157-177, 2011 PL ISSN 0015-9301 O M useum a n d I n s titu te o f Z o o lo g y PAS State of knowledge of the tachinid fauna of Eastern Asia, with new data from North Korea. Part IE. Tachininae Agnieszka D r a b e r -M o ń k o Museum and Institute o f Zoology, PAS, Wilcza 64, 00-679 Warszawa; e-mail:[email protected] Abstract: The present paper is a continuation of an earlier paper concerned with the Tachinidae collected in North Korea by five expeditions of researchers from the Institute of Zoology PAS, Warsaw, Poland and is specifically concerned with the second part of the collections - the subfamily Tachininae. Twenty nine species representing 15 genera were identified in the material. Twenty four species are reported for the first time in the fauna of Korea. Among these species were 3 very rare, known only from original descriptions: Nigara gracilis Richter, Peleteriapallida Zimin and Tachina (Tachina) majae (Zimin).Ten rarely registered species are illustrated. Key words:Diptera, Tachinidae, Tachininae, North Korea Introduction The first part of this paper (Draber-Mohko 2008) was concerned with the Tachinidae belonging to the subfamily Phasiinae. Thirteen species of the phasiine flies were identified and most of them had been previously unknown from the territory of Korea. Two new species are described and illustrated: Dionaea karinae Draber-Mohko and Hemvda dominikae Draber- Mohko. The first part also contains a discussion of the present state of knowledge of the Tachinidae fauna of the Far East and an exhaustive list of relevant papers concerned with this region. -

Polyphasic Approach Applying Artificial Neural Networks, Molecular Analysis and Postabdomen Morphology to West Palaearctic Tachina Spp

Bulletin of Entomological Research, Page 1 of 11 doi:10.1017/S0007485310000295 © Cambridge University Press 2010 Polyphasic approach applying artificial neural networks, molecular analysis and postabdomen morphology to West Palaearctic Tachina spp. (Diptera, Tachinidae) N. Muráriková, J. Vanˇ hara*, A. Tóthová and J. Havel Masaryk University, Faculty of Science, Kotlárˇská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic Abstract Artificial neural networks (ANN) methodology, molecular analyses and comparative morphology of the male postabdomen were used successfully in parallel for species identification and resolution of some taxonomic problems concerning West Palaearctic species of the genus Tachina Meigen, 1803. Supervised feed-forward ANN with back-propagation of errors was applied on morphometric and qualitative characters to solve known taxonomic discrepancies. Background molecular analyses based on mitochondrial markers CO I, Cyt b, 12S and 16S rDNA and study of male postabdominal structures were published separately. All three approaches resolved taxonomic doubts with identical results in the following five cases: case 1, the four presently recognized subgenera of the genus Tachina were confirmed and the description of a new subgenus was recommended; case 2, the validity of a new boreo-alpine species (sp.n.) was confirmed; case 3, the previously supposed presence of T. casta (Rondani, 1859) in central Europe was not supported; case 4, West Palaearctic T. nupta (Rondani, 1859) was contrasted with East Palaearctic specimens from Japan, which seem to represent a valid species not conspecific with central European specimens; T. nupta needs detailed further study; case 5, T. nigrohirta (Stein, 1924) resurrected recently from synonymy with T. ursina Meigen, 1824 was confirmed as a valid species. -

Untersuchung Der Insektenvielfalt Und Des Nützlingspotenzials – Projekt Der Absatzzentrale Kempen 2017-2019

Förderung der Biodiversität im Gemüseanbau mittels mehrjähriger Blühflächen – Untersuchung der Insektenvielfalt und des Nützlingspotenzials – Projekt der Absatzzentrale Kempen 2017-2019 AZ Kempen: Förderung der Biodiversität 2017-2019 – Abschlussbericht 2 Titelbild: Eine Auswahl der auf den Untersuchungsflächen nachgewiesenen Insektenarten. AZ Kempen: Förderung der Biodiversität 2017-2019 – Abschlussbericht 3 Inhalt 1 PROJEKTZIELE – WARUM BLÜHFLÄCHEN? ...................................................................................4 2 BIODIVERSITÄT – WELCHE ARTEN KÖNNEN GEFÖRDERT WERDEN? .......................................5 3 MODELLBIOTOP AUF DEM GELÄNDE DER ABSATZZENTRALE ..................................................6 4 MILLIONEN INSEKTENINDIVIDUEN JE HEKTAR BLÜHFLÄCHE! ................................................ 10 5 ERFOLG DER BLÜHFLÄCHEN – HILFE FÜR VIELE, ABER NICHT FÜR ALLE ........................... 11 6 POTENZIAL ZUR NÜTZLINGSFÖRDERUNG .................................................................................. 13 7 DIE INSEKTENVIELFALT DER BLÜHFLÄCHEN IM DETAIL .......................................................... 16 7.1 ÜBERSICHT ................................................................................................................................... 16 7.2 DIE SPEZIFISCHEN GEGENSPIELER DER WILDBIENEN UND ACULEATEN WESPEN ............................... 17 7.3 WILDBIENEN ................................................................................................................................. -

Monique Van Kessel Period: November 2006 – February 2007 Supervisors: Prof M

WAGENINGEN UNIVERSITY LABORATORY OF ENTOMOLOGY An internship at the JIRCAS (Tsukuba, Japan): Research on Tachinidae parasitoids No: 07.06 Course code: ENT-70427 Name: Monique van Kessel Period: November 2006 – February 2007 Supervisors: Prof M. Dicke (WUR) & Dr. S. Nakamura (JIRCAS) Preface In order to complete my Msc Biology (specialisation Entomology) at the University of Wageningen, the last thing for me to do was an internship. As I had already experienced before, doing research abroad can be very interesting and increases your intercultural experience a lot. Therefore, about one year ago I started searching for a place abroad to do my internship. It was very coincidentally that I came into contact with Dr. Y. Kainoh from the University of Tsukuba (Japan). Both the research on parasitoids and its cultural setting, Japan, grabbed my interest. Since it was financially not possible to do research at the University of Tsukuba (paying tuition fee would make the costs too high), Dr. Y. Kainoh put me into contact with Dr. S. Nakamura of the Japan International Research Centre for Agricultural Sciences (JIRCAS) in Tsukuba. Dr. S. Nakamura spends his time partly (it is his ‘hobby’ as he has mentioned once) on the research of several tachinid species and the tritrophic systems in which they are involved. He welcomed me in all possible ways and therefore I have spent four months in Tsukuba, Japan, to help with the research on Tachinidae. Fortunately, Dr. S. Nakamura initially believed I was an acquaintance of Dr. Y. Kainoh, otherwise he would never have accepted me as a student in his lab. -

Tachinidae Bigot 1853

Dr Francesco Fiume Tachinidae Bigot 1853 Taxonomy of Tachinidae family Clade Natura Clade Mundus Plinius Superdominium/Superdomain Biota Bernard Pelletier 2012 Domain Eukaryota (Chatton 1925) Whittaker et Margulis 1978 Clade Amorphea Adl 2005 Clade Opisthokonta (Cavalier Smith 1987) Adl 2005 Clade Holozoa Lang et al . 2002 Kingdom Animalia Linnaeus 1758 Clade Epitheliozoa Ax 1996 Subkingdom Eumetazoa Bütschli 1910 Clade Bilateria Hatschek 1888 Clade Eubilateria Ax 1987 or (synonym) Nephrozoa Jondelius et al. 2002 Clade Protostomia Grobben 1908 Clade Ecdysozoa Aguinaldo et al . 1997 Superphylum Panarthropoda Nielsen 1995 Phylum Arthropoda von Siebold 1848 Clade Euarthropoda Lankester 1904 Clade Mandibulata Snodgrass 1938 Clade Crustaceomorpha Chernyshev 1960 Clade Labrophora Siveter, Waloszek et Williams 2003 Subphylum Pancrustacea Zrzavý et al . 1997 Clade Altocrustacea Regier et al . 2010 Clade Miracrustacea Regier et al . 2010 Superclass Exapoda Latreille 1825 Class Insecta Linnaeus 1758 Clade Dicondylia Hennig 1953 Subclass Pterygota Lang 1888 Infraclass Neoptera van der Wulp 1890 Clade Eumetabola Hennig 1953 Clade Holometabola Heider 1889 or (synonym) Endopterygota Sharp 1898 Superordo Panorpida Kristensen 1981 or (synonym) Mecoptera Hyatt et Arms 1891 Clade Antliophora Henning 1969 Order Diptera Linnaeus 1758 Suborder Brachycera Schiner 1862 Section Cyclorrhapha Brauer 1863 Infraorder Muscomorpha McAlpine 1989 Section Schizophora Becher 1882 Subsection Calyptratae Robineau-Desvoidy 1830 Superfamily Oestroidea Latreille 1817 Family Tachinidae Bigot 1853. Generality The Tachinidae are a large and variable family of true flies within the insect order Diptera , with more than 8,200 known species and many more to be discovered. Over 1300 species have been described in North America alone. Insects in this family commonly are called tachina flies or simply tachinids. -

Observations of Tachinidae (Diptera) in the Surroundings of Friedberg

Figure 1. Collection locations around Friedberg, Hessen, Germany. Observations of Tachinidae (Diptera) in the surroundings of Friedberg (Hessen, Germany) with notes on some interesting species by Jaakko Pohjoismäki Department of Biology, University of Eastern Finland, P.O. Box 111, FI-80101 Joensuu, Finland. E-mail: [email protected] In this essay I give a brief impression of the lage are dominated by cherry orchards and flanked local tachinid fauna in the Friedberg region with an on its northern edge by the Taunus Nature Park. introduction to some interesting collecting loca- This park is characterized by hilly terrain with tions. Besides a listing the tachinid species ob- oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) served during the collecting seasons 2010–2012, I dominated woods with a network of small roads make an estimate of their abundances and high- and hiking paths. light some interesting observations. During my stay I had the opportunity to do some unsystematic collecting and observing of Collecting in and around Friedberg tachinids in and around Friedberg, mainly in the terrain surrounding Ockstadt itself but also in the Because of work reasons I lived in the vil- nearby areas of the Taunus Nature Park and in lage of Ockstadt in Friedberg of Hessen, Ger- some recreational parks in the neighboring Bad many in 2010–2012. Friedberg is situated some Nauheim (Fig. 1). The season typically started in 35 km north from Frankfurt am Main in the typical the end of March with early spring species such as agricultural landscape of the Hessen highlands Kirbya moerens (Meigen) and continued until the (140–600 m). -

The Theory of Different Networks Has Been Reviewed by Zupan

Aplicaciones de Redes Neuronales (ANN) en Ciencia Facultad de Biología & Facultad de Química, UNIVERSIDAD de LA LAGUNA, Tenerife, España 21 al 28 de Septiembre de 2009 INPUT 15:00 a 19:00 h Facultad de Química, Aula de Conferencias CLE: 2,0 créditos OUTPUT 0 -0.5 Z -1 -1.5 -2 1 2 3 4 5 6 pH Profesores Invitados: Josef HAVEL Jaromír VAŇHARA Departamento de Química; Departamento de Botánica y Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Masaryk, Brno, República Checa Directores: Dr. M. BÁEZ Dr. E.M. PEÑA-MÉNDEZ Departamento de Zoología Departamento de Química Analítica, Facultad de Biología Nutrición y Bromatología [email protected] Facultad de Química [email protected] ANN in Science: Entomology J. Vaňhara, J. Havel & P. Fedor 1) Introduction Identification of biota is fundamental in systematic biology and plays an important role in many practical fields, such as biological monitoring, agriculture, forestry, Nature conservation, medicine, etc. For more than 250 years of modern taxonomy, the number of known species has been continually increasing, but our knowledge of biodiversity is far from being complete. There are vast arrays of morphologically similar species, which are often so small in dimensions as to render establishing the species identity within many groups a difficult task. Identification usually requires significant experience, encyclopaedic knowledge, a good reference collection and relevant literature. The process of becoming expert in a group is mostly pain-staking and time-consuming and the numbers of available taxonomists are limited for many groups and zoogeographical regions. To transform the taxonomic process it is necessary to increase the productivity of identification of biodiversity, including searching of new species by using new tools. -

View the PDF File of the Tachinid Times, Issue 26

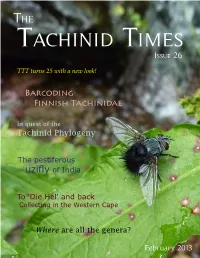

THE TACHINID TIMES ISSUE 26 TTTTTT turns turns 25 25 with with a new a new look! look! Barcoding Finnish Tachinidae In quest of the Tachinid Phylogeny The pestiferous uzifly of India To 'Die Hel' and back Collecting in the Western Cape Where are all the genera? February 2013 Table of Contents Articles Progress towards a phylogeny of world Tachinidae. Year 1 4 by J.O. Stireman III, J.E. O’Hara, J.K. Moulton, P. Cerretti and I.S. Winkler Where in the world are all the tachinid genera? 10 by J.E. O’Hara DNA barcodes for north European Tachinidae: preliminary results and material request 17 by J. Pohjoismäki, J. Kahanpää and M. Mutanen To ‘Die Hel’ and back. Expeditions of the Phylogeny of World Tachinidae Project 20 Part I: Western Cape, South Africa by P. Cerretti, J.E. O’Hara, J.O. Stireman III, I.S. Winkler and A.H. Kirk-Spriggs A visit to the Vienna Museum with a brief history of the tachinid collection 30 by J.E. O’Hara Observations of Tachinidae (Diptera) in the surroundings 39 of Friedberg (Hessen, Germany) with notes on some interesting species by J. Pohjoismäki Metapopulation biology of the Indian uzifly, Exorista 46 sorbillans (Wiedemann) (Diptera: Tachinidae) by B.M. Prakash, A. Prathima, H. Ravikumar, H.C. Huchesh and H.P. Puttaraju Student News 50 Jeremy D. Blaschke 51 Zachary L. Burington 52 Book Announcement 53 Tachinid Bibliography 58 Mailing List Issue 26, 2013 The Tachinid Times February 2013, Issue 26 Message from the editor Chief Editor JAMES E. -

Tachinid Timestimes Issue 31 News from China, Brazil, Italy and the United States

IN MEMORIAM: ROGER WARD CROSSKEY The TachinidTachinid TimesTimes Issue 31 News from China, Brazil, Italy and the United States... AND MORE February 2018 TABLE OF CONTENTS ARTICLES Tachinid collecting in the Rocky Mountains of Western Montana, U.S.A. 4 by J.O. Stireman III, J.E. O'Hara and J.M. Perilla López What does morphology say about Phasiinae systematics? Deepening the 14 knowledge on Phasiinae systematics and morphology by R. de V.P. Dios Collecting tachinid flies (Diptera, Tachinidae) in the Hengduan Mountains of 17 SW China by C.-t. Zhang, H.-c. Liang and X.-y. Li STUDENT NEWS 40 Silvia Gisondi 42 Alice Lenzi IN MEMORIAM Roger Ward Crosskey (1930–2017) 44 by J.E. O'Hara 50 TACHINID BIBLIOGRAPHY 55 MAILING LIST 2 The Tachinid Times Issue 31, 2018 The Tachinid Times INSTRUCTIONS TO AUTHORS February 2018, Issue 31 This newsletter accepts submissions on all aspects of tach- inid biology and systematics. It is intentionally maintained as a Chief Editor JAMES E. O’HARA non-peer-reviewed publication so as not to relinquish its status as InDesign Editor SHANNON J. HENDERSON a venue for those who wish to share information about tachinids in an informal medium. All submissions are subjected to careful Staff JUST US editing and some are (informally) reviewed if the content is thought to need another opinion. Some submissions are rejected because ISSN 1925-3435 (Print) they are poorly prepared, not well illustrated, or excruciatingly bor- ing. ISSN 1925-3443 (Online) Authors should try to write their submissions in a style that will be of interest to the general reader, in addition to being techni- cally accurate. -

島根県高津川の昆虫類,2000年の調査結果 the Insects in The

ホシザキグリーン財団研究報告 第8号: 99172頁,2005年3月 Bull. Hoshizaki Green Found(8). : 99172,Mar.2005 島根県高津川の昆虫類,2000年の調査結果 中村 慎吾1)・松田 賢2) 1)〒7270013 広島県庄原市西本町1丁目7 7 2)パシフィックコンサルタンツ株式会社大阪本社環境課,〒5320011 大阪市淀川区西中島4 3 24 The Insects in the Riversides of Takatsu River, Shimane Prefecture, A Result of Survey in2000 1) 2) Shingo NAKAMURA and Satoshi MATSUDA 1)Nishihon-machi177, Shobara, Hiroshima Pref.,7270013Japan 2)Department of Environmental Engineering, Pacific Consaltants Co., Ltd., Nishinaka- jima4324, Yodogawa-ku, Osaka,5320011Japan Abstract The insects from the riversides of Takatsu River, Shimane Prefecture, with17order,213families and1341species were found by the survey in2000as follows:46families and438species are belonging to Coleoptera, and32families and 346species are belonging to Lepidoptera;662species are newly recorded from the riverside. As a result18order,221families and1694species are recognized in to- tal from the riverside by the survey of1995and2000. Key words:insectfauna, riverside, Takatsu River, Shimane Prefecture キーワード:昆虫相,河川敷,高津川,島根県 はじめに を公表したものである. 高津川は島根県の西部に位置し,その水源は西 標本の同定にあたっては,多くの専門家の方々 中国山地の鹿足郡六日市田野原(標高370m)に発 に多大なご指導,ご協力をいただいた.幾留秀一 し,日原町で津和野川を,益田市横田で匹見川を 博士,池崎善博氏,市川顕彦氏,今坂正一氏,木 合わせて北流し,益田平野を貫流して日本海へ注 元新作博士,小西和彦博士,酒井雅博博士,佐々 ぐ島根県三大河川のひとつである. 治寛之博士,篠永哲博士,柴田泰利氏,富樫一次 建設省浜田工事事務所では1995年に高津川の 博士,故中根猛彦博士,羽田義任氏,前藤 薫博 中・下流域(直轄管理区間)において「河川水辺 士,益本仁雄博士,故三宅義一氏,森本誠司氏, の国勢調査」(陸上昆虫類等)を実施している.そ 森本 桂博士,安永智秀博士(五十音順)の各位 の第2回として2000年5月から10月にかけて, に,深甚の謝意を表す次第である.また,現地調 各種採集法により高津川河川敷の昆虫相およびク 査にあたって,採集にご協力いただいた島根大学 モ相の調査を行った.本報はそのうち,昆虫調査 昆虫管理学研究室の学生諸氏に心からお礼を申し