Quand on Est Mort C'est Pour La

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Albatrans-9103-Depliant-Hiver.Pdf

Bus 91.03 DOURDAN MASSY-PALAISEAU Bus 91.03 DOURDAN MASSY-PALAISEAU Nucléaires Massy-Palaiseau Massy Centre Gare Du lundi au vendredi le Mesnil-Sevin Plateau 8 Militaire 3 6 0 de Moulon 5:30 6:00 6:10 6:20 6:28 6:33 6:38 6:43 6:49 6:55 7:00 7:05 7:10 3 91.05 • 91.06 • 91.10 • 91.11 DOURDAN Gare D 9 St-Aubin N CEAT • Keolis Meyer D 128 PalaiseauPolytechnique Rhodon Mobicaps • RATP LONGVILLIERS Plessis-Mornay (Péage) 5:35 6:05 6:15 6:25 6:33 6:38 6:43 6:48 6:54 7:00 7:05 7:10 7:15 St-Rémy-lès- N 1 18 Chevreuse Parc Champlain BRIIS-SOUS-FORGES Gare Autoroutière 5:47 6:17 6:27 6:37 6:45 6:50 6:55 7:00 7:06 7:12 7:17 7:22 7:27 ZA les Algorithmes Scientifique Dampierre- Orsay 6:02 6:32 6:42 6:52 7:00 7:05 7:10 7:15 7:21 7:27 7:33 7:38 7:43 en-Yvelines 6 MASSY-PALAISEAU Gare N 30 CNRS D 988 Courcelle- St-Forget sur-Yvette Villebon- sur-Yvette 1 6 4 5 9 7:15 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:11 8:16 Chevreuse Paris Sud E DOURDAN Gare 4 0 - D N Gif-sur-Yvette A 1 Grand la Hacquinière LONGVILLIERS Plessis-Mornay (Péage) 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:10 8:16 8:21 Ragonant Bures- N 188 Bois Persan ZA de sur-Yvette Courtabœuf Parc Nord Senlisse Belleville BRIIS-SOUS-FORGES Gare Autoroutière 7:32 7:37 7:42 7:47 7:52 7:57 8:02 8:07 8:12 8:17 8:22 8:28 8:33 Garnes S D Saulx-les- MASSY-PALAISEAU Gare 7:48 7:53 8:00 8:05 8:12 8:17 8:22 8:28 8:33 8:38 8:43 8:49 8:54 1 les Greens 18 4 la Ferté Les Ulis 1 Chartreux 9 D 6 les Poudr 0 9 les Hameaux D du Lavoir Boullay- Mondétour 8:24 8:30 8:46 9:00 9:15 9:40 10:00 10:30 -

La Validation, La

pour COMMENT RÉSERVER ? Forfaits & tickets La validation, à valider à chaque voyage sur le réseau c’est obligatoire ! Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée au transport à la demande et sur laquelle Avant de monter dans le bus, préparez votre passe Navigo Réservez vous pouvez : Les forfaits Navigo ou votre ticket. 1. créer votre compte Pour tous Navigo annuel validez-les VOYAGEZ Navigo mois 2. réserver votre trajet* systématiquement Navigo semaine RÉSERVEZ pour éviter 3. suivre votre TàD en temps réel Navigo jour CONSULTEZ une amende. 4. évaluer votre trajet Jeunes Imagine R Étudiant LA DEMANDE LA À T R TRANSPO Imagine R Scolaire Gratuité Jeunes en insertion PAYS DE LIMOURS DE PAYS Rendez-vous sur le TàD Tarifs réduits et gratuité Navigo gratuité VALABLE À PARTIR DU 31 AOÛT 2020 AOÛT 31 DU PARTIR À VALABLE Pays de Navigo Solidarité mois Limours Navigo Solidarité semaine Navigo Tarification Senior Limours Améthyste Pays de Pays U A E V NOU * à partir de 30 jours à l’avance et jusqu’à 20 Commandez et rechargez votre passe Navigo minutes avant le départ selon vos besoins et votre profil sur iledefrance-mobilites.fr, aux guichets et dans les agences des transporteurs (RATP, SNCF, Optile). RENDEZ-VOUS SUR : Les tickets Disponibles en gares, stations et agences 93100 (au format papier ou rechargeables SAVAC Appli TàD sur votre passe Navigo Easy) : SAVAC Île-de-France Ticket t+ Mobilités À l’unité ou en carnet de 10 tickets, tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans, les titulaires de la carte Famille tad.idfmobilites.fr Nombreuse -

Le P'tit Forgeois

LE P’TIT FORGEOIS Bulletin d’informations municipales n°20 Février 2013 Bonjour à tous, Quand vous recevrez ce P’tit Forgeois, nous serons à un an des prochaines élec- tions municipales, lesquelles se tiendront en mars 2014. Afin de ne pas perturber ce temps démocratique, j'ai souhaité que vous soit présenté dans ce journal un pré -bilan des actions de l'actuel conseil mu- nicipal, ceci avant de rentrer dans la pé- riode de préparation des élections. SOMMAIRE Ce pré-bilan n'a aucun objectif électoraliste. Il vise d'abord à remercier ceux qui ont contribué de près ou de loin à toutes ces réalisations, avec une recon- naissance du travail fourni. Il a également pour objet, en récapitulant ce qui a été fait, de finaliser courant 2013 les actions entreprises, dans une logique d'achèvement des chantiers engagés. ENFANCE ET JEUNESSE Parmi ces chantiers, il y a bien évidemment au premier chef l'aboutissement p. 2 de tous les "grands projets", avec notamment cette année la fin des travaux pour les nouveaux locaux sportifs, la rénovation de l'église et la maison de santé pluridisciplinaire. Nous serons ainsi arrivés durant ce mandat à réaliser l'ensemble de nos projets, de leur définition à leur inauguration. Il y a égale- ment tous les "petits chantiers", qui bien que moins importants en taille et en budget, participent tout autant au fonctionnement et à la vie de notre com- mune. En matière d'investissement, les aménagements d'entrée de bourg et de hameaux, le fleurissement ou les liaisons douces en sont des exemples CADRE DE VIE parmi bien d'autres. -

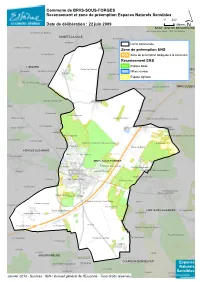

Commune De BRIIS-SOUS-FORGES Recensement Et Zone De

Commune de BRIIS-SOUS-FORGES Recensement et zone de préemption Espaces Naturels Sensibles 0 250 Date de délibération : 22 juin 2009 Mètres´ SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD les Friches de la Vallée Bois des Bezelles les Fossés de Gometz GOMETZ-LA-VILLE les Graviers Hauterive Champréau Limite communale les Mares Savines Remise de la Brosse Zone de préemption ENS Derrière le Parc la Haie Daniel les QZuaorannete dAerp epnrtséemlepst iMoenlo ndnéièlréegs uée à la commune Jouvence Recensement ENS LIMOURS Espace boisé l'Enfer Plaine de Frileuse le Chemin Perdu MARCOUSSIS Roussigny les Mares Jombardes Milieu humide Frileuse Bois de l'Hôtel-Dieu Remise du Milieu Janvry Espace aJgArNicVoRleY Bois de Roussigny Chanteraine Bois de Montmarre MARCOUSSIS Boissy le Rasicot le Clos des Vignes Bois de Chanteraine Chante-Coq Pivot Plaine de Fresneau Chanteraine le Clos Moisson Plaine de Pivot Plaine d'Invilliers Aire de Service de Limours-Janvry la Pommeraie Moque-Bouteille InvilliersAire de Service de Limours-Briis-sous-Forges Mulleron Ardillières Bois Chaperon la Vallée Bergeotte Ou des Caves la Rombarde la Biche Frette Forêt Communal de Briis-sous-Forges le Rossay les Aulnettes Plaine de Bligny le Champart FORGES-LES-BAINS Serpy les Sablons Forges-les-Bains BRIIS-SOUS-FORGES la Sablière et la Justice la Gravelle Pavillon Despeaux Briis-sous-Forges Pavillon du Petit Fontainebleau Adelaïau la Vieille Terrière Pavillon de Fontenay Girondon les Jardins Rebus le Four à Chaux les Graviers Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Moque-SourisBois de Croulard le Moulin -

Les Maires Essonniens Mis À Jour Le 28/03/2019

Les maires essonniens Communes Communautés Nom Prénom Adresse Mairie CP Adresses mail Téléphone ABBEVILLE-LA-RIVIERE CA Etampois Sud Essonne HEURTEAUX Marie-Claude Place de la Mairie 91150 [email protected] 01.64.95.67.37 ANGERVILLE CA Etampois Sud Essonne MITTELHAUSSER Johann 34. rue Nationale 91670 [email protected] 01.64.95.20.14 ANGERVILLIERS CC du Pays de Limours BOYER Danny 1. rue du Château 91470 [email protected] 01.64.59.02.06 ARPAJON Cœur d’Essonne Agglo BÉRAUD Christian 70. Grande Rue 91290 [email protected] 01.69.26.15.05 ARRANCOURT CA Etampois Sud Essonne YANNOU Denis 3. place de la Mairie 91690 [email protected] 01.69.58.80.81 ATHIS-MONS EPT13 RODIER Christine Place du Général de Gaulle 91200 [email protected] 01.69.54.54.54 AUTHON-LA-PLAINE CA Etampois Sud Essonne ANDRE Nicolas 5. place de l’Eglise 91410 [email protected] 01.64.95.51.07 AUVERNAUX CC Val d'Essonne HILGENGA Wilfrid 5. place de la Maire 91830 [email protected] 01.64.93.80.16 AUVERS-SAINT-GEORGES CC Entre Juine et Renarde MEUNIER Denis Place du Général Leclerc 91580 [email protected] 01.60.80.34.01 AVRAINVILLE Cœur d’Essonne Agglo LE FOL Philippe 1. rue du Parc 91630 [email protected] 01.64.91.30.08 BALLAINVILLIERS Communauté Paris-Saclay PUECH Brigitte 1. rue de Longjumeau 91160 [email protected] 01.64.48.83.34 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE CC Val d'Essonne MIONE Jacques 2. -

Dourdan Limours Dourdan Limours

62 DOURDAN LIMOURS 62 DOURDAN LIMOURS sauf les jours fériés jours les sauf Du lundi au vendredi Me Me Me Me LMJV LMJV LMJV Le samedi Fonctionne du lundi au samedi, samedi, au lundi du Fonctionne Renvois 1 1111111111111 1 Limours Renvois Briis Sous Forges Forges Sous Briis DOURDAN La Forêt 12:45 12:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 16:45 16:45 16:45 17:45 17:45 17:45 DOURDAN Gare de Dourdan 07:05 08:05 Vaugrigneuse Forges Les Bains Les Forges Gare de Dourdan 07:05 08:05 12:50 12:50 13:50 13:50 15:50 15:50 15:50 16:50 16:50 16:50 17:50 17:50 17:50 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN Foisnard 07:10 08:10 Angervilliers SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN Foisnard 07:10 08:10 12:55 12:55 13:55 13:55 15:55 15:55 15:55 16:55 16:55 16:55 17:55 17:55 17:55 ANGERVILLIERS Route du Val 07:13 08:13 Saint Cyr Sous Dourdan Sous Cyr Saint Dourdan ANGERVILLIERS Route du Val 07:13 08:13 12:58 12:58 13:58 13:58 15:58 15:58 15:58 16:58 16:58 16:58 17:58 17:58 17:58 Centre 07:15 08:15 Centre 07:15 08:15 13:00 13:00 14:00 14:00 16:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 18:00 FORGES-LES-BAINS Alouetterie 07:17 08:17 LIMOURS FORGES-LES-BAINS Alouetterie 07:17 08:17 13:02 13:02 14:02 14:02 | 16:02 16:02 | 17:02 17:02 | 18:02 18:02 Bajolet 07:19 08:19 DOURDAN DOURDAN LIMOURS Le Cormier | | | 13:08 14:08 | | | 16:08 | | 17:08 | | 18:08 Bois d'Ardeau 07:21 08:21 Horaires valables à partir du 2 septembre 2019 septembre 2 du partir à valables Horaires Les Fleurs | | | 13:13 14:13 | | | 16:13 | | 17:13 | | 18:13 VAUGRIGNEUSE Machery 07:23 08:23 FORGES-LES-BAINS Bajolet 07:19 08:19 13:04 | | 14:04 | 16:04 | | 17:04 | | 18:04 | Petites Buttes 07:24 08:24 62 Conseils pour bien voyager.. -

PLU Angervilliers

DEPARTEMENT DE l’ESSONNE PLU Vaugrigneuse PLU approuvé par le Conseil Municipal en date du 29 novembre 2013 Maire de Vaugrigneuse 1 rue Héroard 91640 Vaugrigneuse 01 64 58 90 59 2. Rapport de présentation Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme [RAPPORT DE PRESENTATION] Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme [RAPPORT DE PRESENTATION] SOMMAIRE AVANT Le PLU – Aspects généraux PROPOS Le rapport de présentation 6 DIAGNOSTIC ET FONCTIONNEMENT 1ère partie 9 TERRITORIAL Chapitre 1 Elément de cadrage 10 1.1- Situation générale 10 1.2- Les structures intercommunales 1 2 1.3- Le territoire communal 13 Chapitre 2 Données démographiques 14 2.1- La population communale et ses évolutions 14 2.2- Caractéristiques des ménages et des habitants 18 Chapitre 3 Données générales sur l’habitat 22 3.1- Evolution du parc de logements 22 3.2- Caractéristiques des résidences principales 24 3.3- Les besoins et perspectives d’évolution 26 3.4- Evaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle 30 Chapitre 4 Equipements et services à la population 35 4.1- Le niveau d’équipements général 35 4.2- Les équipements de la commune 36 Chapitre 5 Données socio-économiques 40 5.1- La population active 40 5.2- Les activités dans le secteur 45 5.3- Les activités à Vaugrigneuse 46 Chapitre 6 Diagnostic agricole et forestier 48 6.1- Etat des lieux des activités agricoles 48 6.2- Etat des lieux des activités forestières 52 Chapitre 7 Circulations et déplacements 54 7.1- Les moyens de transports et de déplacements 54 7.2- Les grands flux 59 7.3- -

Vaugrigneuse (91)

Commune de Vaugrigneuse (91) Etat des lieux patrimonial – Mars 2009 NOTE DE SYNTHESE PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE Extension du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse - Etat des lieux patrimonial NOTE DE SYNTHESE COMMUNALE Cet Etat des lieux patrimonial a été commandité par le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et réalisé en collaboration avec le Service régional de l’Inventaire 1 Extension du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse - Etat des lieux patrimonial NOTE DE SYNTHESE COMMUNALE CONTEXTE DE L’ETUDE A l’occasion de la révision de la charte du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, a été proposé un élargissement de son territoire par la Région Ile-de- France. C’est pour mieux connaître les nouvelles communes impétrantes et leurs caractéristiques patrimoniales que ce travail a été lancé. Rappelons que le Syndicat mixte du Parc est tenu de prouver aux instances nationales qui renouvelleront son label la cohérence territoriale et patrimoniale de ce nouveau périmètre et de faire preuve de la richesse du patrimoine culturel qui le constitue. Compte tenu des délais contraints et de l’agrandissement significatif du territoire, il n’a pas été possible de lancer un inventaire du patrimoine, démarche très précise de connaissance, d’analyse et de catégorisation du patrimoine bâti qui demande beaucoup de temps (2 à 3 ans par commune habituellement). Voilà pourquoi a été commandé un Etat des lieux patrimonial , une analyse plus rapide des éléments bâtis, selon une méthodologie élaborée avec le Service régional de l’Inventaire. -

Prefecture De L'essonne

PREFECTURE DE L’ESSONNE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Service environnement ______ ARRETE n° 2011 - DDT – SE – 97 du 27 avril 2011 relatif à la délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau destinés à la consommation humaine Crèvecoeur et Pihale 2 situés sur la commune de SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE LE PREFET DE L’ESSONNE, Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite VU la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; VU la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 211-3 et R. 211-110 ; VU le code rural et notamment ses articles R.114-1 à R.114-10 ; VU le code de la santé publique, et notamment les article R. 1321-6 et suivants et R.1321-42 ; VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et notamment son article 27 ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Jacques REILLER, préfet, en qualité de Préfet de l’Essonne ; VU l’arrêté du 11 janvier 2007 du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées -

39-28 C IDFM.Ai

Informations pratiques 39-28101 C FORGES-LES-BAINS COLLÈGE JEAN MONNET FORGES-LES-BAINS VAUGRIGNEUSE FONTENAY-LES-BRIIS BRUYÈRES-LE- FONTENAY-LES-BRIIS BRIIS-SOUS-FORGES & réclamations CHÂTEL Contact vianavigo.com Bois d’Ardeau Machery Les Petites Buttes L’Orme gras Arpenty Place Donnerie Cabane de la GallotterieLa Charmoise La Roncière Le Coudray Collège Jean MonnetDesserte à certaines heures Savac Île-de-France Communauté de communes Terminus du Pays de Limours Arrêt dans les deux sens Arrêt dans un seul sens 37 rue de Dampierre 615 rue Fontaine de Ville 78 472 CHEVREUSE CEDEX 91640 BRIIS-SOUS-FORGES 39-28101 C FORGES-LES-BAINS COLLÈGE JEAN MONNET 01 30 52 45 00 01 64 90 79 00 savac.fr cc-paysdelimours.fr Cette ligne ne circule pas les samedis, dimanches et jours fériés. Cette ligne fonctionne uniquement en périodes scolaires. @Actu_Savac @Tra!c_Savac @CCPAYSDELIMOURS Du lundi au vendredi Forges-les-Bains Bois d'Ardeau 08:27 Vaugrigneuse Machery 08:28 Pe!te Bu"es 08:29 Itinéraires, horaires et info tra"c : L'Orme Gras 08:32 préparez tous vos déplacements avec Fontenay-lès-Briis Arpenty Place 08:40 l’application d’Île-de-France Mobilités Bruyères-le-Châtel Donnerie 08:41 Fontenay-lès-Briis Cabane de la Galo"erie 08:42 La Charmoise 08:43 La Roncière 08:46 Briis-sous-Forges Le Coudray 08:48 Collège Jean Monnet 08:52 39-28101 C COLLÈGE JEAN MONNET FORGES-LES-BAINS Jours de fonctionnement: 1| Lundi 2| Mardi 3 | Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi Jours de fonctionnement 3 3 1245 1245 Briis-sous-Forges Collège Jean Monnet 12:10 13:10 16:10 17:10 -

Aménagement De Voie Verte En Bordure De La RD 131 – Briis-Sous- Forges

Aménagement de voie verte en bordure de la RD 131 – Briis-Sous- Forges Pièce C – Mémoire en réponse à l’avis de la DDT en date du 7 août 2019 Validation et révision du document Indice Date Nature de l’évolution Rédaction Vérification Approbation A 02/09/2019 Création du document RDU / BLO MCU LBE B 02/10/2019 Correction suite remarques MOA BLO MCU LBE C 07/102019 Correction suite remarques MOA BLO MCU LBE DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE PIECE A – NOTICE EXPLICATIVE ET PLAN DE SITUATION AMENAGEMENT DE VOIE VERTE – RD131 SOMMAIRE 1. Un projet qui s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan vélo départemental adopté en mai 2018 et retenu dans l’appel à projets « vélo du quotidien » de la Région Ile-de-France en mars 2019 .......5 1.1 Le Plan Vélo Départemental .......................................................................................................................................... 5 1.2 L’appel à projet « Vélo du quotidien » de la région ...................................................................................................... 6 2. Incidences du projet sur l’activité agricole ......................................................................................................7 2.1 Accès aux parcelles agricoles en phase travaux ............................................................................................................ 7 2.2 Accès aux parcelles agricole en phase définitive ........................................................................................................... 7 3. Insertion -

Arrêté Relatif Au Classement Sonore Des Infrastructures Départementales

Plan Local d’Urbanisme de LEUDEVILLE 7.3.a CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DEPARTEMENTALES PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 5 décembre 2019 Dossier rectifié suite aux observations du contrôle de légalité du Préfet Conseil Municipal du 16 juillet 2020 1 Classement des Infrastructures de Transport Terrestre Réseau Routier Départemental en Essonne % BIEVRES 6 8 VERRIERES- 4 1 LE-BUISSON A 4 1 A N N 6 N 44 A B 1 SACLAY IGNY 6 0 VILLIERS-LE- 4 A 6 BACLE VAUHALLAN 88 WISSOUS PARAY- MASSY 1 VIEILLE- N POSTE 6 N 0 CROSNE SAINT-AUBIN PALAISEAU 6 3 ATHIS-MONS YERRES N A CHILLY- CHAMPLAN10 MAZARIN VIGNEUX- SUR- GIF-SUR-YVETTE ORSAY MORANGIS BRUNOY N188 SEINE BURES- VILLEBON-SUR-YVETTE JUVISY- BOUSSY- SUR- A SUR- MONTGERON SAINT- ANTOINE YVETTE SAULX- LONGJUMEAU 6 SAVIGNY- ORGE EPINAY- BOULLAY- LES- SUR- N CHARTREUX ORGE SOUS- VARENNES- LES- GOMETZ- VILLEJUST EPINAY- 6 LES ULIS VIRY- DRAVEIL SENART JARCY TROUX LE- 0 BALLAIN- SUR- CHATILLON CHATEL 2 VILLIERS ORGE GOMETZ- SAINT- QUINCY- N SOUS- LES MOLIERES LA- JEAN-DE- N LA VILLE- VILLEMOISSON- 4 VILLE BEAUREGARD VILLIERS- N SENART NOZAY DU- 4 SUR- SUR- 7 SOISY- BOIS MORSANG- GRIGNY 8 ORGE ORGE SUR- SUR- LIMOURS JANVRY N 4 ORGE N SEINE 4 5 ETIOLLES PECQUEUSE MARCOUSSIS 6 LONGPONT- 4 RIS-ORANGIS TIGERY SAINTE- 4 MONTLHERY SUR- N 4 ORGE GENEVIEVE- 4 4 1 BRIIS- SAINT- DES- 4 N FLEURY- 4 NSAINT-10 SOUS- N MICHEL- BOIS 9 1 MEROGIS 0 44 EVRY GERMAIN- A FORGES 0 SUR-ORGE N 4 LES-CORBEIL 5 FORGES-LES-BAINS LINAS COURCOURONNES A FONTENAY- LEUVILLE- LES- SUR- N104 N BRIIS BONDOUFLE